Entretien conduit par

Florent Georgesco

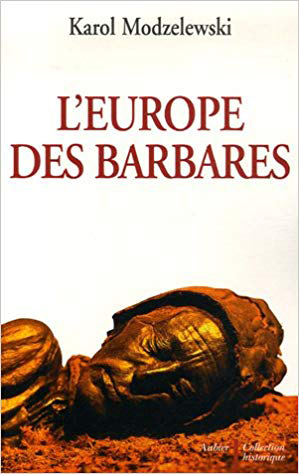

Karol Modzelewski, né en 1937, est historien, spécialiste du Moyen Age; sa somme L’Europe des barbares. Germains et Slaves face aux héritiers de Rome (Aubier, 2006) fait autorité. Mais c’est comme figure centrale de la dissidence polonaise au régime communiste, des années 1960 à la création du syndicat Solidarité («Solidarnosc», en polonais), qu’il s’est fait connaître du monde entier. La parution en français de ses Mémoires, Nous avons fait galoper l’histoire (publiés en Pologne en 2013), offre l’occasion de revenir avec lui sur les étapes de ce long combat pour la liberté, dont le souvenir, dans une Pologne désormais aux mains de nationalistes du parti Droit et Justice [Prawo i Sprawiedliwosc, PiS, des Kaczynskyi, créé en 2001], se révèle plus vital que jamais.

Vous avez été élevé dans une famille où les bienfaits du régime soviétique n’étaient pas remis en cause. Votre père adoptif, Zygmunt Modzelewski (1900-1954), a été, à l’issue de la guerre, le ministre des Affaires étrangères de ce qui deviendra la République populaire de Pologne. Comment s’est opéré le renversement qui va faire de vous l’un des principaux opposants polonais?

J’ai commencé mon parcours politique en découvrant la vérité sur le stalinisme. Personne ne parlait politique avec moi à la maison. Mais j’étais curieux, et j’ai commencé à entendre des choses. Et puis, en 1956, alors que j’étais étudiant, il y a eu le XXe congrès [du Parti communiste d’Union soviétique, au cours duquel Nikita Khrouchtchev, alors secrétaire général, dévoila un rapport qui dénonçait les répressions commises sous Staline, mort trois ans plus tôt – Réd. Le Monde]. Ç’a été un choc immense. Les gens ne savaient pas. On n’osait rien dire. Et, à ce moment-là, on voulait encore croire au communisme. La conclusion, pour moi et ceux de ma génération, comme Jacek Kuron [1934-2004], mon ami le plus proche, a été que les idéaux étaient bons, mais que le système était absolument intolérable. Il fallait donc le renverser. Comment? Moyennant une révolution. C’est ce qu’on appelle, dans la pensée communiste, le révisionnisme, terme très proche de la notion religieuse d’hérésie: on conteste la version ecclésiastique de la foi au nom de la foi elle-même, de sa pureté. Nous avons créé, avec une centaine de jeunes cadres, un groupe révisionniste à l’université de Varsovie, où j’ai reçu ma première formation politique consciente.

Quelles ont été les conséquences du XXe congrès en Pologne ?

La révolution dont nous rêvions a été démontée, à peine amorcée, par Wladyslaw Gomulka [le premier secrétaire du POUP, le Parti ouvrier unifié polonais – Red. Le Monde], qui a conduit une libéralisation très limitée, avec pour effet de transformer la dictature totalitaire stalinienne en dictature communiste autoritaire. C’est une distinction qui est utile quand on est à Sciences Po. Mais elle est très pratique aussi lorsqu’on y est confronté. Dans la dictature autoritaire, tant que vous ne contestez pas le régime, vous pouvez vivre en paix. On n’exige de votre part aucune orthodoxie idéologique. Résultat: la majorité choisit de pas contester. Le conformisme règne.

C’est le moment où vous décidez de vous spécialiser en histoire médiévale. Qu’est-ce qui a motivé ce choix?

Aujourd’hui, je dirais qu’on devenait médiéviste pour une double raison. La plus sérieuse est que c’est un défi d’imagination: lorsqu’on a affaire à des sociétés et des cultures médiévales, on est forcé de pénétrer à travers la muraille qui sépare notre monde du monde étudié. Ce défi m’impressionnait, même si je ne le formulais pas ainsi. Le deuxième motif, c’était qu’en faisant de l’histoire médiévale on ne se sentait pas conditionné par la présence d’un commissaire politique imaginaire ou réel derrière notre dos. Les questions sur lesquelles nous travaillions n’étaient pas importantes pour les communistes.

Avez-vous eu la tentation du conformisme? Vous auriez pu vous consacrer paisiblement au Moyen Age…

J’étais trop en colère. Le pouvoir avait tué dans l’œuf une révolution à laquelle je m’identifiais. Je me sentais opposant – sur tout. Il est vrai que, lorsque je suis devenu doctorant et maître assistant à l’université de Varsovie, je me suis dit que je pouvais abandonner un peu l’activité politique, pour me consacrer à la recherche. Mais, en 1961, j’ai obtenu une bourse d’un an pour aller étudier à Venise. Et là j’ai vu la liberté, une liberté qu’on pouvait toucher du doigt. Je me souviens d’une grève, à l’université. Le recteur est sorti de son bureau, s’est assis au milieu des étudiants grévistes, et il s’est mis à discuter, cherchant un compromis sans dire aux étudiants qu’ils se livraient à une contre-révolution, un attentat contre le régime, etc. Je me suis senti jaloux. Quand je suis revenu, j’éprouvais plus que jamais le désir d’arracher le bâillon qu’on nous avait collé sur la bouche. J’ai repris contact avec mon ami Jacek Kuron, et nous avons commencé à conspirer ensemble. C’est alors, en 1964, que nous avons rédigé, tous les deux, la Lettre ouverte au parti. [Une lettre ouverte qui fut diffusée à l’époque par le courant dit «trostkyste» et par la suite par la JCR en France et la LMR en Suisse, entre autres – Réd. A l’Encontre.] Elle contenait toutes les critiques possibles du régime et dessinait le programme d’une démocratie ouvrière pluraliste, libre. Nous avons fini par être arrêtés. J’ai été condamné à trois ans et demi de prison, Jacek à trois ans.

J’étais trop en colère. Le pouvoir avait tué dans l’œuf une révolution à laquelle je m’identifiais. Je me sentais opposant – sur tout. Il est vrai que, lorsque je suis devenu doctorant et maître assistant à l’université de Varsovie, je me suis dit que je pouvais abandonner un peu l’activité politique, pour me consacrer à la recherche. Mais, en 1961, j’ai obtenu une bourse d’un an pour aller étudier à Venise. Et là j’ai vu la liberté, une liberté qu’on pouvait toucher du doigt. Je me souviens d’une grève, à l’université. Le recteur est sorti de son bureau, s’est assis au milieu des étudiants grévistes, et il s’est mis à discuter, cherchant un compromis sans dire aux étudiants qu’ils se livraient à une contre-révolution, un attentat contre le régime, etc. Je me suis senti jaloux. Quand je suis revenu, j’éprouvais plus que jamais le désir d’arracher le bâillon qu’on nous avait collé sur la bouche. J’ai repris contact avec mon ami Jacek Kuron, et nous avons commencé à conspirer ensemble. C’est alors, en 1964, que nous avons rédigé, tous les deux, la Lettre ouverte au parti. [Une lettre ouverte qui fut diffusée à l’époque par le courant dit «trostkyste» et par la suite par la JCR en France et la LMR en Suisse, entre autres – Réd. A l’Encontre.] Elle contenait toutes les critiques possibles du régime et dessinait le programme d’une démocratie ouvrière pluraliste, libre. Nous avons fini par être arrêtés. J’ai été condamné à trois ans et demi de prison, Jacek à trois ans.

Quel a été le destin de ce texte ?

Il a été porté en Occident, notamment à Paris, où il a été publié, en polonais, par les Editions de l’Institut littéraire de Paris, c’est-à-dire dans le milieu de l’intelligentsia polonaise critique envers le régime, et en français par François Maspero. J’ai su que les Jeunesses communistes révolutionnaires [trotskistes – Réd. Le Monde] le colportaient. Puis, il a été lu, en polonais, sur l’antenne de Radio Free Europe, ce qui a permis de le faire connaître dans les pays de l’Est. Ce qui m’a fait particulièrement plaisir, c’est qu’il a été traduit en tchèque et ouvertement publié en Tchécoslovaquie en 1968, pendant le «printemps de Prague», avec un gros tirage.

Quelle ligne politique y défendiez-vous?

En gros, nous prenions nos distances aussi bien avec la dictature communiste qu’avec la démocratie parlementaire à l’occidentale, au profit d’une démocratie de conseils ouvriers, fondée sur un agencement entre les niveaux locaux et le niveau national, avec éventuellement, en parallèle, un Parlement élu. Mais les conseils étant l’expression de la classe ouvrière organisée, c’étaient eux, et non le Parlement, qui devaient être importants. Voilà notre programme.

Vous vous en êtes progressivement éloigné…

Après notre libération, en 1967, nous nous sommes éloignés de beaucoup de choses. Concrètement, d’abord, puisque, en 1968, Jacek Kuron et moi avons été arrêtés pour la deuxième fois – nous resterons encore trois ans et demi en prison. Mais, surtout, la mésaventure de nos amis tchécoslovaques nous a fait changer notre manière de penser la situation internationale. Nous croyions innocemment que, étant internationale par nature, la révolution, une fois commencée quelque part dans l’empire soviétique, allait atteindre la Russie elle-même. L’écrasement du «printemps de Prague» par l’intervention soviétique nous a appris que c’était une utopie [voir les articles publiés sur ce site sur la Tchécoslovaquie, entre autres le discours de J.Vaculik lors du 4e Congrès des écrivains tchécoslovaques en 1967 – Réd A l’Encontre] . Il fallait donc procéder d’une autre manière, chercher plutôt des changements partiels, peut-être tolérables pour Moscou, et essayer d’avancer ainsi. La révolution, mais autolimitée par les exigences du réalisme. [Est-ce cette orientation politique qui fut dénoncée avec force – des mois après le coup d’Etat du 13 décembre 1981– par quelques révolutionnaires, définis en tant que tels, depuis la France sur la base de l’existence d’un «regroupement révolutionnaire en Pologne» qui relevait d’un mirage, un effet «oculaire» commun et connu… dans un désert? La question reste pendante? Un travail de médiéviste serait nécessaire pour donner la clef de ce qui se veut une énigme. Réd. A l’Encontre]

Cette manière de voir a coïncidé pour vous avec un retrait de l’action politique. A votre libération, en 1971, vous reprenez votre métier d’historien…

Cette manière de voir a coïncidé pour vous avec un retrait de l’action politique. A votre libération, en 1971, vous reprenez votre métier d’historien…

Oui, sauf que ce n’était plus à Varsovie, où ça m’était interdit, mais à Wroclaw, et pas à l’université, mais à l’Académie des sciences, l’équivalent du CNRS français: je pouvais faire de la recherche, mais j’étais interdit d’enseignement. Faire la révolution et faire de l’histoire médiévale sont des activités incompatibles. Les deux exigent vos efforts, votre cerveau, votre cœur, votre corps. On ne peut pas se diviser en deux. Je me suis donc consacré, avec un grand plaisir, à mes recherches.

En 1980, la grande grève débute au chantier naval de Gdansk, et ce qui deviendra le syndicat Solidarité commence à s’organiser. Avez-vous hésité à rejoindre le mouvement?

Non. C’était irrésistible. Il a fallu suivre. La liberté avait conduit le peuple aux barricades. Je devais suivre le peuple. Et m’intégrer au mouvement du peuple de manière à y apporter la dose nécessaire de raison.

Vous êtes donc allé à Gdansk…

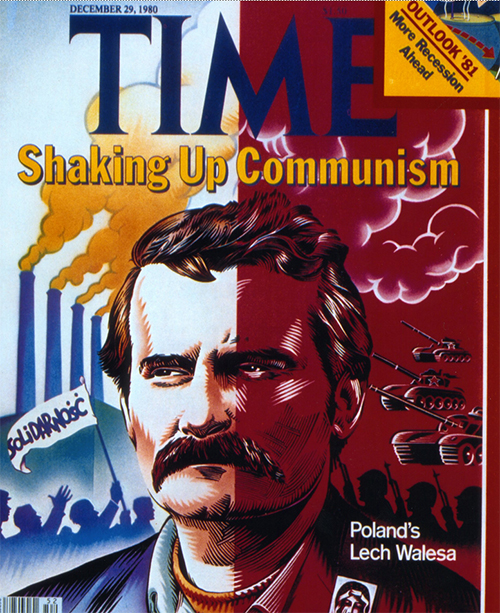

Oui, mais à cause d’un malentendu. On m’avait dit que les conseillers du comité de grève, où l’on commençait à réfléchir à la création d’un syndicat libre, voulaient m’avoir auprès d’eux. Or j’étais connu comme un type qui voulait renverser le régime, ce qui faisait de moi un allié dangereux. De fait, lorsque je suis arrivé au chantier naval, Bronislaw Geremek [1932-2008] et Tadeusz Mazowiecki [1927-2013] m’ont tout de suite expliqué que ce n’était pas une bonne idée. Je comprenais parfaitement. Je suis rentré à Wroclaw, où il y avait aussi une grève. Je n’y suis pas allé: j’avais compris la leçon. Mais, une fois la grève terminée, on m’a appelé au comité de grève, devenu comité de fondation du syndicat, et on m’a envoyé à Gdansk avec un projet de statuts. Là, j’ai vu avec horreur que nos amis, à rebours de ce que je venais proposer, ne prévoyaient que deux échelons syndicaux: celui de l’usine et celui de la région, avec rien au-dessus. Cela signifiait qu’on préférait créer plusieurs syndicats régionaux plutôt qu’un grand syndicat national. J’ai essayé d’expliquer que c’était suicidaire. C’est à cette occasion que j’ai vu Lech Walesa pour la première fois. Il n’a pas voulu me répondre. Il disait qu’il avait un énorme mal de tête. Il était visible que les gars de Gdansk avaient peur de créer une trop grande force qui, inévitablement, aurait dû affronter une autre grande force: le parti qui dirigeait le pays.

Peu de temps après, Solidarité, qui ne s’appelle pas encore ainsi, organise une réunion nationale des représentants des comités régionaux. On est en septembre 1980. Quelle tendance l’emporte?

Au début, les jeux semblaient faits en faveur de la ligne de Gdansk. J’étais présent comme président de la délégation de Wroclaw. Il a fallu combattre. La majorité des délégués présents étaient de mon côté: ils voulaient un syndicat national. Ils savaient que, sans unité, ils seraient écrasés l’un après l’autre par les autorités. J’ai pris la parole. J’ai défendu l’unité nationale. Ma motion a été approuvée par acclamation.

Quelle a été la position de Walesa?

Quelle a été la position de Walesa?

Il a été pour: il s’est retourné au dernier moment. Son mal de tête s’était dissipé lorsqu’il avait compris qu’il allait devenir le chef de ce syndicat national. Sa plus grande conviction jusqu’à aujourd’hui est celle de sa grandeur. S’il n’a jamais craqué, s’il ne s’est jamais laissé soumettre par les autorités, c’était parce que ça aurait été contraire à sa grandeur. Cette grandeur n’était d’ailleurs pas une invention. Il était destiné au rôle qu’il a joué. Les foules d’ouvriers polonais, en très grande partie venus des campagnes, se reconnaissaient dans cet ancien paysan qui n’incarnait pas tellement la culture prolétarienne, mais plutôt la culture paysanne traditionnelle polonaise. C’était quelque chose d’ahurissant. Il savait s’adapter à la foule. C’est ce qu’il a fait pendant cette réunion nationale. J’ai plusieurs fois été furieux contre lui, mais je savais que personne n’aurait pu prendre sa place. C’était impossible. Quand, en janvier 1982, après le coup d’Etat militaire et la proclamation de la loi martiale, il s’est retrouvé en isolement dans une villa sécurisée près de Varsovie, il a complètement rejeté, malgré des pressions de toute nature, ce qu’on appelait au ministère de l’intérieur le «plan renaissance», c’est-à-dire la renaissance de Solidarité comme fantoche à la main du parti. C’était le moment-clé. Après ça, pour dire qu’il a été complice du régime, il faut énormément aimer le mensonge.

C’est lors de la même réunion nationale, en 1980, que vous imposez le nom «Solidarité».

Dans le train du retour, après mon premier passage à Gdansk, j’avais vu, sur le mur d’une énorme usine, une grosse pancarte rouge avec des lettres blanches, le genre de pancartes sur lesquelles, d’habitude, on lisait : «Le programme du parti, c’est le programme du peuple.» Là, il y avait: «Solidarité». Cela voulait dire que leur grève était la même que celle de Gdansk, et qu’ils ne la finiraient que quand ils triompheraient tous. Ce mot m’avait impressionné. En 1980, la nuit qui a précédé la réunion nationale, j’y ai soudain repensé, en écrivant la motion que j’allais présenter. C’est là que j’ai décidé de proposer ce nom pour notre mouvement.

Le début de l’état de siège, le 13 décembre 1981, et votre arrestation à tous marquent la fin de ce que vous appelez « la grande Solidarité »…

L’intimidation, à partir de l’instauration de la loi martiale, a été très forte. Il y avait des chars dans les rues, des patrouilles partout, des affiches qui menaçaient de la cour martiale en cas de grève… J’ai été marqué par ce que m’a raconté un ouvrier, plus tard. Son usine, comme quelques autres, s’était quand même mise en grève. Un char de l’armée est alors venu, a fait un trou dans le mur de l’usine, à travers lequel quelque 700 hommes armés de fusils automatiques sont entrés dans la grande halle de production. L’officier en chef a crié: «Sortez! » Silence. «Vous ne sortez pas?» Silence. Il a donné l’ordre aux soldats de charger leurs armes. Les ouvriers ont vu les canons des fusils se dresser vers eux. Au bout d’un moment, un ouvrier s’est levé, puis un autre, et tout le monde a fini par se laisser conduire à la porte de l’usine. Certains ont été arrêtés. La plupart ont été renvoyés chez eux, avec l’ordre de se présenter gentiment au boulot le lendemain matin. Tous ces gens, qui s’étaient comportés avec un courage inouï, ont changé d’un coup leur vision d’eux-mêmes. Ils avaient cédé devant la force armée. Et ça, ça vous brise la colonne vertébrale. On peut dire que, en tant que mouvement ouvrier de masse, Solidarité, qui a compté jusqu’à 9’200’000 adhérents, a été détruit à ce moment-là. Il ne restait plus qu’une résistance clandestine, qui comptait plus d’intellectuels que d’ouvriers. Un autre visage est apparu alors, et un autre langage: un langage d’anticommunisme dur, qui était absent auparavant.

Jusque-là, le mouvement était resté proche de votre rêve initial…

Oui. Solidarité était un enfant illégitime du parti communiste et de l’Eglise catholique. Ce qu’il revendiquait, c’était: «Tenez enfin vos promesses!»

En croyant à ces promesses ?

Non, sans y croire, mais en exigeant quand même, avec force, qu’on les mette à exécution. Ensuite, c’est devenu une conspiration anticommuniste de cadres.

Quelle a été votre réaction?

Je ne voyais rien: j’étais en tôle.

Mais quand vous sortez, en 1984, que découvrez-vous?

D’abord, les flics m’ont emmené à Sobotka, un petit village où habitait ma femme d’alors, à quelque 40 kilomètres de Wroclaw. Il y avait une petite usine de bonbons et une carrière, avec des commissions clandestines et une cinquantaine de types qui m’ont tout de suite salué comme leur gourou. J’ai vu que la conspiration était à bout de souffle. Le régime, lui aussi, avait implosé. Mais ce n’était pas nous qui l’avions détruit: c’était l’armée. La nomenklatura était morte. Quant à Solidarité, ce qui en restait vivant, c’était le mythe, la mémoire. On ne peut pas oublier que pendant seize mois, après quarante ans d’une vie d’esclave volontaire, on a connu une liberté vécue activement, combativement et collectivement. Le mythe était ce qui donnait du souffle. Celui qui l’incarnerait serait le vainqueur. Mais à condition de laisser croire que Solidarité existait encore, ce qui était absolument faux.

Dans quelle mesure?

Parce que Solidarité, c’était une action de masse, et que c’est cela qui avait disparu. On pouvait aller voter, après 1989, pour les candidats du comité civique de Solidarité. Mais c’était tout. Le genre d’activisme que le syndicat représentait, une fois écrasé par la peur, ça ne réussit plus jamais. Mais son mythe ne meurt jamais. On ne peut le tuer qu’en l’utilisant pour duper ses fidèles. C’est ce qui a été fait, au moment de ce qu’on a appelé la «transformation économique», à la chute du régime, avec l’effondrement des usines, avec le chômage, avec une certaine note de mépris vis-à-vis de tous les perdants de cette transition.

Y avait-il d’autres choix économiques possibles?

Je ne sais pas. Mais les gens qui conduisaient la transformation ne le savaient pas davantage, tout en affirmant le contraire. Le passage du système communiste au capitalisme contemporain s’est fait d’une manière particulièrement dure. Tous les gens qui se sont considérés comme les perdants de cette grande mutation systémique se sont peu à peu convaincus que la démocratie n’est qu’une construction mensongère qui couvre une dictature des élites. Ce qui est, aujourd’hui, la phraséologie de Droit et Justice (PiS). Je ne dis pas que nous n’avons pas vécu une vingtaine d’années de démocratie et que cette démocratie n’avait pas de soutien majoritaire. Mais celui-ci s’est dissous pas à pas et a cédé la place à une déception de plus en plus profonde, qui a mené Droit et Justice au triomphe.

Comment jugez-vous son action?

C’est un parti qui, d’une manière très cohérente, construit un Etat policier. Ils font tout ce qu’il faut pour détruire la démocratie, en s’en prenant, en particulier, aux tribunaux. Pour avoir un Etat policier, il faut que les juges soient des marionnettes. Ils ont d’ailleurs fait la même chose avec les médias.

Est-il encore possible de les empêcher d’atteindre leur but?

Est-il encore possible de les empêcher d’atteindre leur but?

Je pense que, aux prochaines élections législatives, ils gagneront sans avoir besoin de falsifier les bulletins de vote. Ce qu’ils ont fait pour leur base sociale – la Pologne populaire, que des années de politique ultralibérale ont paupérisée – le leur permettra. Par exemple, les «500 en plus»: chaque famille reçoit, pour le deuxième enfant et chaque suivant, 500 zlotys, 120 euros environ, ce qui représente beaucoup en Pologne. Ensuite, ils ont augmenté le salaire minimum. Alors, vous savez, les populations touchées peuvent se poser des questions sur l’abolition de la séparation des pouvoirs (et donc, à terme, de la démocratie), mais, pour elles, le plus important, c’est ce qui peut les sortir de la pauvreté. Je ne dis pas, comme certains journalistes de notre camp libéral, que «la populace s’est laissé acheter avec 500 zlotys», ce qui est la meilleure manière de jeter le peuple dans les bras de Droit et justice. Ce qu’il faut, c’est redonner aux gens le goût de la démocratie. Je ne sais si c’est possible.

Comment le gouvernement traite-t-il la mémoire de Solidarité?

Il cherche à la détruire. Il fait tout ce qu’il peut pour calomnier Walesa et monte de toutes pièces des accusations de corruption contre d’autres figures du mouvement. On ne crée pas un Etat policier en maintenant vivace le souvenir du temps où un peuple entier s’est redressé et a affronté la dictature. [Voir ci-après une tribune de Lech Walesa publiée dans Le Monde du 9 novembre 2018.]

Comment vous traitent-ils, vous?

Je ne sais pas. Je m’en fiche. Est-ce que le pouvoir peut faire quelque chose contre moi ? Qu’ils essayent! (Entretien publié dans le quotidien Le Monde, en date du 4 janvier 2019)

***

Les batailles d’une vie

Les batailles d’une vie

Nous avons fait galoper l’histoire. Confessions d’un cavalier usé (Zajezdzimy kobyle historii. Wyznania poobijanego jezdzca), de Karol Modzelewski, traduit du polonais par Elzbieta Salamaka, préface de Bernard Guetta, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 544 p., 29 €.

Si l’on voulait résumer à grands traits la vie de Karol Modzelewski sous le régime communiste polonais, on pourrait dire qu’il en a passé une moitié à étudier les sociétés barbares du Moyen Age, et l’autre en prison ou dans ses parages. Ces Mémoires, dans lesquels l’histoire médiévale a, bien sûr, sa part, s’intéressent surtout à la seconde, et plus précisément – même s’il est aussi question de l’univers carcéral – aux méthodes employées par l’auteur pour provoquer la dictature, quitte à en fréquenter les geôles.

De la découverte de la nature du régime à la Lettre ouverte au parti (1965), des révoltes étudiantes de 1968 à la naissance de Solidarité en 1981, toutes les étapes de la bataille sont brassées, analysées, racontées avec humour et finesse. S’en dégage l’histoire d’une vie qu’un désir tout-puissant de liberté aura sans cesse détournée de son cours, pour la jeter dans une forme têtue, indomptable, d’héroïsme, que Karol Modzelewski sait rendre proche et comme familière. (F.G.)

*****

Lech Walesa: «Je voudrais vivre dans une Pologne démocratique»

Tribune. Moi, Lech Walesa, à qui les Polonais, l’histoire et la providence ont offert le privilège de prendre part aux événements qui ont changé le destin de notre patrie, en ce centième anniversaire de notre indépendance recouvrée, je m’incline devant les fondateurs de la Deuxième République : Jozef Pilsudski, Roman Dmowski, Ignacy Daszynski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos et Wojciech Korfanty. Je m’incline devant tous les citoyens et citoyennes, quelles que soient leurs origines nationales ou confessions et qui – à l’heure de la plus grande épreuve, celle de penser que « la Pologne est à nous » – ont su s’unir pour le bien de leur Etat.

Pendant ces cent dernières années, nous avons dû par trois fois reconstruire la Pologne comme un Etat. Pendant un demi-siècle, nous n’avons pas été un Etat libre. Il nous a été échu de voir comme il est facile de perdre son indépendance. Il suffit de quelques hommes politiques irresponsables au moment décisif. Ma génération a eu la chance de se trouver au bon endroit au bon moment. Nous avons fait ce qu’il convenait de faire. A cette époque, la solidarité voulait dire : « Aide-nous, ami, parce que tout seul nous n’y arriverons pas, c’est trop lourd. » Ce fardeau que nous voulions soulever, c’était notre patrie.

Dix millions de personnes se sont réunies à nos côtés. Le mouvement Solidarité fait partie de l’histoire universelle, fort de ses valeurs et de sa détermination. C’est grâce à l’éthique de Solidarité que nous avons réussi sans violence à recouvrer notre liberté et à transformer le système politique. Nous avons construit un Etat de droit. D’autres pays se sont emparés de notre idéal d’une révolution sans bain de sang. L’ordre du monde s’en est trouvé transformé.

«Je présente mes excuses aux Polonais»

Et pourtant notre transformation ne s’est pas faite sans victimes. Nous avons commis des erreurs. Malgré les efforts extraordinaires de Jacek Kuron, nous n’avons pas su mettre en œuvre tout le potentiel social et solidaire du système que nous avions créé. Mais nous avons réalisé le rêve de bien des générations antérieures, celui d’une patrie vivant dans la liberté et dans la sécurité.

Nous avons saisi la chance historique de faire entrer la Pologne dans l’OTAN et dans l’Union européenne. Des hommes du calibre de Karol Wojtyla, Tadeusz Mazowiecki, Bronislaw Geremek, Zbigniew Brzezinski, Jan Nowak-Jezioranski ou Wladyslaw Bartoszewski étaient convaincus, comme je l’étais moi-même, qu’en rejoignant le plus puissant des pactes militaires et la plus moderne des unions d’Etats à l’échelle internationale nous allions une fois pour toutes ancrer la Pologne dans la civilisation occidentale.

Nous n’imaginions pas alors avec quelle force destructrice la soif de pouvoir et les complexes seraient capables de détourner les aspirations des Polonais. Qu’un pouvoir démocratiquement élu puisse, au nom de ses objectifs à courte vue, œuvrer à l’isolement, à l’affaiblissement et au désarmement de la Pologne. Et ce, en un temps de tensions internationales croissantes. Or, à l’est de chez nous, il y a l’Est. C’est sa place. Il attend de voir ce que nous allons faire de notre liberté.

Pour renforcer un Etat, il faut construire des institutions et des procédures. Année après année, élection après élection, génération après génération. Nous sommes impatients, parce qu’historiquement nous avons perdu du temps. Comme pendant la IIe République, une fois encore pendant la IIIe, après une génération formée dans le système démocratique, c’est le réflexe d’aller chercher des raccourcis qui a triomphé. Moi aussi j’y ai cédé. Pour cela, je présente mes excuses aux Polonais.

C’est pourquoi je sais que toute tentative de se soustraire aux procédures est une menace pour la démocratie. Les coûts dépassent toujours les bénéfices allégués. Il aurait fallu analyser quelles étaient les intentions réelles et les ambitions cachées de ceux qui voulaient accélérer. Nous n’aurions pas aujourd’hui à payer un prix si élevé.

Défiance mutuelle

Maintenant les faits sont gommés de la politique et de l’histoire. La notion de parlementarisme est discréditée. La Constitution est méthodiquement violée, l’Etat de droit est déconstruit. Or l’Etat de droit est le garant de la liberté de chacun d’entre nous. Le saccage en cours – qui se fait appeler le « bon changement » – détruit l’Etat, ses institutions et ses procédures. Il fait du mensonge un instrument d’exercice du pouvoir. Il renforce la défiance mutuelle. Il trie les citoyens en diverses catégories.

Quand nous aurons gagné les élections, nous devrons réparer notre Etat, reconstruire beaucoup de ses institutions en partant de rien. Malheureusement, pour réparer les dommages causés à la société, nous aurons besoin de plus de temps que ce pouvoir actuel n’en a eu.

Je voudrais vivre dans une Pologne gouvernée par des démocrates conscients, ambitieux, bien formés. Par des Européens. La transformation sans retour du monde tel que nous le connaissons, la démographie, les changements climatiques, la croissance des inégalités, le développement des nouvelles technologies, les usages de l’intelligence artificielle, voilà les problèmes auxquels il faut s’attaquer ! Et cela à l’échelle du globe !

Nous sommes à la veille de changements fondamentaux. Les efforts de chacun d’entre nous sont nécessaires pour bien les comprendre. Ensemble, nous avons le potentiel d’inventer des solutions pour le monde entier. C’est dans l’action que nous nous reconnaîtrons comme une communauté.

Lech Walesa (Ancien président du mouvement Solidarnosc, ancien président de la Pologne)

Soyez le premier à commenter