Ces derniers mois, les migrant·e·s vénézuéliens ont occupé une place importante dans les médias et sur l’agenda politique international. Par terre, par mer et par air, ils se déplacent à la recherche de meilleures conditions de vie. Certains font des marches risquées de 16 heures par jour, le long de routes. Elles peuvent atteindre 3500 kilomètres. Beaucoup d’entre eux dorment dans la rue; d’autres risquent leur vie en mer ou même comme passagers clandestins essayant de se faufiler dans un avion. La Colombie demande une aide économique pour les aider, le Pérou déclare l’état d’urgence sanitaire à la frontière et le Brésil mobilise ses troupes. Le représentant spécial du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour les réfugiés vénézuéliens a estimé que la crise migratoire du Venezuela était sans précédent en Amérique latine. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce phénomène, mais quelle est son ampleur et qui migre? Quelle est la part de la propagande et quelle est la réalité ayant trait à l’actualité sur ce sujet? Quelles sont les fonctions politiques et économiques qui sous-tendent ces événements? Le présent essai tente de répondre à certaines de ces questions.

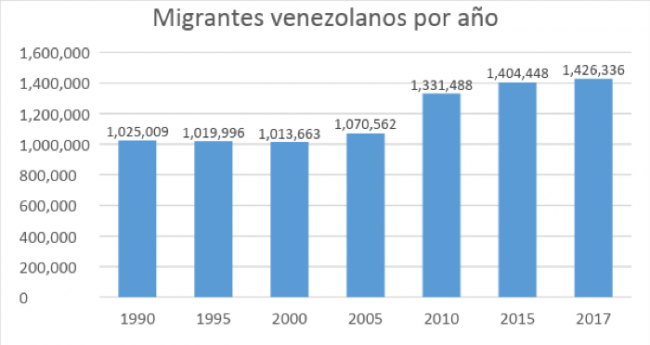

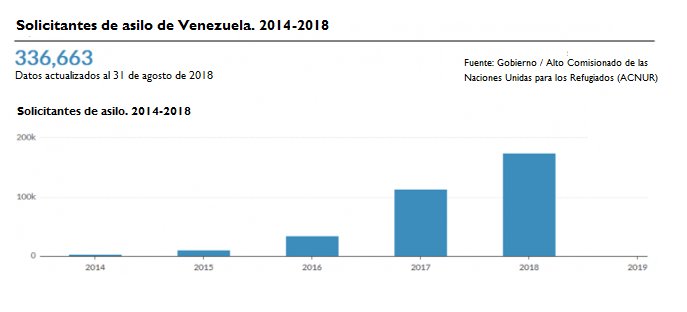

En 2017, l’ONU estimait que 1’426’336 Vénézuéliens avaient émigré. Au cours de la période 2000-2017, le nombre de migrants réguliers a augmenté de 41%. Les chiffres de l’OIM sont plus élevés: pour le premier semestre de 2018, ils s’élevaient à 2’328’949, soit une augmentation de 900% de plus qu’en 2015. Ce chiffre représente environ 7% de la population vénézuélienne. Si l’on examine les chiffres du HCR, il est clair que les demandes d’asile et celles invoquant le statut de réfugié ont également fortement augmenté entre 2014 et 2018, d’au moins 4304%. Il convient de noter que ces chiffres ne prennent en compte que les migrant·e·s officiellement enregistrés, c’est-à-dire qu’ils sous-estiment la dimension réelle du phénomène, qui se caractérise par un caractère d’informalité et un statut non reconnu car ne disposant d’aucun document.

Un peu d’histoire

Jusqu’à il y a quelques décennies, le Venezuela était considéré comme un pays d’accueil pour les migrant·e·s. L’imagination collective garde encore à l’esprit la politique promue par Marcos Pérez Jiménez [un militaire de haut rang, général, «homme fort» du Venezuela, qui commanda le pays de 1948 à 1952, puis comme «président» de 1952 à 1958] qui, dans les années 1950, a encouragé l’immigration de paysans et de travailleurs espagnols, italiens et portugais, qui ont fui après la seconde guerre mondiale pour tenter de «moderniser» et «blanchir» le pays («améliorer la race», face au Noirs et Indiens). En revanche, le régime stigmatisait les immigrants de Colombie, du Pérou, de l’Équateur et des Antilles qui voyaient le Venezuela comme un pays d’opportunités.

Depuis 1973, avec le boom pétrolier qui se conjuguait avec la période les dictatures du Cône Sud, il y a eu une autre grande vague de migrants vers Venezuela. Cette situation change avec les dévaluations successives de la monnaie depuis le «vendredi noir » (1983) et la crise socio-économique qui est devenue le Caracazo (soulèvement de 1989), qui marquent les ruptures politiques et institutionnelles du pays. Après ces événements, les premières vagues d’émigrant·e·s vénézuéliens peuvent être détectées. Le profil des émigrant·e·s de l’époque était professionnel, beaucoup d’entre eux étant des descendants des Européens arrivés dans les années 1950.

Durant l’ère de Chavisme au pouvoir [1999-2013 ], on peut distinguer trois vagues de migration: la première entre 2002 et 2003, après l’échec du coup d’État [montée par la droite] contre le président Hugo Chávez et la grève du pétrole; la deuxième entre 2006 et 2007, avec la première réélection du président Chávez ; et la troisième, plus importante, au cours des huit dernières années [arrivée de Nicolás Maduro au pouvoir en avril 2013], qui a augmenté avec le temps, notamment depuis 2015.

Durant les deux premières périodes s’est maintenu le profil du migrant de la fin des années 1980: professionnels, entrepreneurs, couches moyennes et supérieures de la société. La troisième période débouche sur une «démocratisation» du profil des émigrant·e·s. Il englobe l’ensemble de la structure sociale vénézuélienne, et donc un plus grand nombre de personnes populaires, «d’extraction humble».

L’arrêt de la redistribution des revenus pétroliers

Entre 2008 et 2012, le discours officiel célébrait le Venezuela comme membre des premiers pays les plus heureux du monde. Cette caractérisation ne reflète plus la réalité. En fait, la situation socioéconomique du Venezuela actuel s’est détériorée, ce qui a affecté la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels (DESC), ainsi que des droits civils et politiques, qui sont des facteurs générateurs des migrations actuelles.

La crise institutionnelle et politique s’intensifiera à partir de 2013, convergeant vers des problèmes de nature diverse. Mais elle est surtout économique. Le pays traverse une récession et une réduction soutenue de la production pétrolière, qui commence au moins trois ans avant les sanctions financières imposées par le gouvernement de Donald Trump.

Cette situation entraîne une contraction du PIB, ainsi que d’autres phénomènes tels que: l’hyperinflation, les pénuries générales de produits (en particulier de denrées alimentaires et de médicaments ). la dévaluation de la monnaie, la réduction de la capacité de consommation, la pauvreté généralisée et une détérioration progressive de la fourniture des services publics essentiels.

Sur le plan politico-institutionnel, le décès du Président Chávez, survenu au cours du premier trimestre 2013, a entraîné des crises de leadership, ainsi que la perte de légitimité et d’’hégémonie formelle du parti au pouvoir (PSUV: Parti socialiste unifié du Venezuela). En décembre 2015, l’opposition a obtenu la domination officielle du pouvoir législatif. Cette victoire de l’opposition a engendré un système d’ignorances réciproques entre les différents pouvoirs publics. Cela a eu une série de conséquences: une vague de protestations en 2017, durement réprimées; l’imposition d’une Assemblée constituante nationale illégitime; la destitution de la Procureur générale de la République par cette entité (Luisa Ortega); ainsi que des élections régionales et présidentielles qui ont été contestées et non reconnues par de larges secteurs.

Enfin, il existe de graves problèmes en termes de sécurité citoyenne, avec des taux d’homicides élevés (62 pour 100’000 habitants pour 2017) et de violence institutionnelle (les décès imputables aux forces de sécurité représentent 26% des homicides dans le pays). Ils ne font que reproduire et augmenter un cycle continu de violence structurelle. Selon Human Rights Watch, l’accumulation de ces facteurs suffit pour qu’une personne obtienne le statut de réfugié.

L’émigration vue de l’intérieur

Comme on l’a vu plus haut, la majorité de la migration était initialement composée de professionnels qualifiés. Ce profil semble avoir été maintenu au moins jusqu’en 2014, ce qui ne signifie pas que l’exode des professionnels a cessé aujourd’hui. En 2016, plus de 883’000 professionnels avaient quitté le pays; 90 % de ces émigrants étaient des étudiant·e·s universitaires; 40 % détenaient un master«12 % un doctorat et un post-doctorat.

Mais le plus important, c’est l’expérience professionnelle de chacune de ces personnes. Le cas des médecins est l’un des plus emblématiques. Les recherches suggèrent qu’un taux d’émigration desdites ressources humaines qualifiées compris entre 5% et 10% peut être considéré comme normal, voire bénéfique pour la croissance économique du pays d’origine. Par contre, des taux plus élevés peuvent nuire au développement d’un pays.

Malheureusement, l’émigration vénézuélienne qualifiée dépasse de loin cette limite.

En 2017, le taux de désertion des étudiant·e·s était de 29% à l’Université centrale du Venezuela, l’un des plus élevés de la dernière décennie. Cette situation est reproduite dans les études postuniversitaires. Dans le cas des facultés de médecine et de sciences, 50% des étudiant·e·s ont abandonné leurs études. Le manque d’investissements, de réactifs (chimiques pour analyses), d’équipement médical et d’enseignants entrave la possibilité d’obtenir un diplôme universitaire. Le taux de départ ou de démission des enseignants atteint au moins 40% et, dans le cas des carrières scientifiques, ce pourcentage peut être porté à 80%. Les universités reçoivent à peine entre 15% et 18% du budget dont elles ont vraiment besoin.

Selon une enquête Datincorpde 2016, les tendances partisanes des personnes ayant une inclination à émigrer indiquent une polarisation : 71% des opposants veulent quitter le pays, tandis que le même pourcentage de partisans du gouvernement préfère rester. Pour certains analystes, les tendances partisanes des migrant·e·s, ainsi que les discours officiels et les fonctionnalités politiques résultant de ces processus, pourraient servir d’indices à l’existence d’une politique non officielle d’émigration forcée.

Plus récemment, le profil des migrant·e·s est devenu plus «démocratique»: il englobe désormais toutes les classes sociales, ce qui affectera également leur homogénéité, la procédure choisies, leurs itinéraires et leurs destinations. Au départ, ils partaient par avion pour les États-Unis, l’Espagne, le Panama ou la Colombie, mais maintenant les routes se sont diversifiées. Il s’agit notamment des frontières terrestres avec la Colombie et le Brésil vers ces pays ou d’autres comme l’Équateur, le Pérou, le Chili ou l’Argentine. D’autres risquent leur vie en mer pour tenter d’atteindre les îles des Caraïbes.

Un sondage réalisé en janvier 2018 par Consultores 21 a révélé qu’au moins 33% des secteurs populaires souhaitent aller vivre à l’étranger. Cela affaiblit la main-d’œuvre dans le pays. La migration des classes moyennes dites inférieures ou plus «humbles» a engendré une vague de réactions négatives dans les pays d’accueil qui, autrefois, leur déroulaient des tapis rouges lorsqu’ils étaient des professionnels qualifiés ou des touristes désireux d’utiliser leurs cartes de crédit chargées des dollars préférentiels qui seront, par la suite, vendus sur le marché noir. Mais la fête du «tourisme d’échange» est terminée.

Xénophobie et discrimination

C’est la migration des gens humbles, pauvres qui éveille ces sentiments (xénophobie. discriminations): des gens qui, paradoxalement, font le travail que tout le monde n’est pas prêt à accepter et qui aident l’establishment à maintenir son confort et ses privilèges. Ainsi, les Vénézuéliens résidant à l’étranger deviennent des boucs émissaires fonctionnels pour détourner l’attention des problèmes nationaux des pays bénéficiaires.

Les Vénézuéliens ne sont pas seulement identifiés comme la cause de l’insécurité croissante dans les pays d’accueil, ils sont également accusés d’être au centre de toutes sortes de pathologies, tant physiques que sociales. En Colombie, les femmes vénézuéliennes sont blâmées pour l’augmentation de l’infidélité des hommes et même pour la désintégration des familles. Tout événement négatif qui se produit dans ces pays a déjà une personne responsable parfaite: les Vénézuéliens sont présentés comme l’incarnation du mal.

Ces discours ont des conséquences: des manifestations et des agressions contre des migrant·e·s vénézuéliens ont déjà été signalées au Panama, au Pérou, au Brésil et en Équateur. L’existence de fosses communes avec les restes de migrants a également été dénoncée. Le cas du lynchage d’un Vénézuélien a été documenté au Brésil. En Colombie, le nombre de victimes vénézuéliennes a augmenté de 244% (voir El Espectadordu 22 octobre 2018, information du service de médecine légae). Au moins 18 femmes ont été assassinées à l’étranger, entre 2017 et 2018 à ce jour. Selon Human Rights Watch et la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), l’entrée, l’obtention de permis et l’octroi de l’asile pour les Vénézuéliens sont rendus conjointement plus difficiles.

Pour sa part, le discours officiel du gouvernement vénézuélien (Maduro) nie l’existence du phénomène migratoire, le qualifiant de «campagne contre le pays», de «montage propagandiste» ou de «fausse nouvelle» (fake news, infox). Il rappelle que «ses» migrant·e·s font partie de la bourgeoisie apatride, composée de gens riches ou de classe moyenne, enfants de migrants européens, qui sont parfois trompés par l’opposition politique et finissent par «nettoyer des toilettes»; d’autres partiraient avec des quantités d’argent. Les causes qui motivent un tel exode ne sont jamais reconnues par Maduro. Le gouvernement n’assume pas qu’en fait la base sociale qu’il prétend «effacer» de la migration est composée de pauvres et d’exclus, qui maintenant quittent aussi le pays. Il cherche ainsi, d’une part, à banaliser ces faits et, d’autre part, à disqualifier ceux qui ont décidé d’émigrer. Comme pour d’autres problèmes nationaux, le discours négationniste et justificatif du gouvernement sur la situation de l’émigration vénézuélienne a été la règle ces dernières années.

Plus récemment, face à l’indéniable problème international que cette situation a causé, le gouvernement a réagi en se revendiquant d’anciens discours xénophobes et nationalistes, et affirmant qu’il avait dépensé d’importantes sommes pour des politiques sociales favorisant les immigrants colombiens, péruviens et équatoriens; raison pour laquelle il exige des gouvernements respectifs des réparations.

Comme dernière ressource propagandiste, il a créé le «Plan Vuelta a la Patria» (Plan retour à la patrie) pour faciliter le retour des Vénézuéliens dans le pays. Le principal détonateur de cette opération a résidé dans les attaques dont furent victimes, dans l’Etat de Roraima au Brésil fin août, des émigrants vénézuéliens [dont les tentes ont été détruites et qui ont subi des attaques physiques]. Cependant, ce plan nouveau-né n’a pas la capacité de bloquer le phénomène migratoire, puisqu’il ne s’attaque pas aux facteurs qui le provoquent.

Rentabilité de la diaspora

L’exploitation, l’exclusion et les besoins fondamentaux sont toujours rentables à bien des égards. Sur le plan politique et économique, cette vague de migration de Vénézuéliens possède des fonctions utiles.

D’un point de vue politique, les gouvernements des pays d’accueil disposent de boucs émissaires [les migrants vénézuéliens] pour détourner l’attention de leurs programmes et problèmes nationaux respectifs. Pour le gouvernement vénézuélien, ce phénomène est aussi politiquement rentable: avec cet exode, les cadres moyens qui peuvent constituer une opposition active ou qui pourraient renouveler les secteurs oppositionnels, et y compris rénover la participation électorale sont considérablement réduits. En outre, la migration sert de soupape de sécurité aux tensions sociales liées à la crise socio-économique.

et de l’aide dans l’Etat de Roraima

En outre, des espaces sont créés pour l’obtention d’importantes ressources internationales pour les gouvernements hôtes. L’Union européenne et les Etats-Unis ont versé au moins 136 millions de dollars à ces pays depuis la fin de 2016. Le gouvernement vénézuélien a également indiqué qu’il demandera 500 millions de dollars à l’ONU pour le rapatriement des Vénézuéliens. Sans perdre de vue la possibilité de pouvoir utiliser les transferts de fonds des immigré·e·s à leurs familles.

Bien sûr, les possibilités de faire des affaires tombent comme de la pluie: les bureaucrates de différents niveaux facturent des centaines et des milliers de dollars pour l’émission de tout document officiel nécessaire pour les migrants [vente de passeports]. Plus ces processus présentent des difficultés, des obstacles et des retards, plus l’entreprise devient lucrative. Dans ces circonstances, les réseaux de traite de jeunes femmes voient également la possibilité de s’approprier ces «nouveaux biens», dans la mesure où des migrantes se trouvent de plus en plus dans des conditions de plus grande vulnérabilité et sont exposées à l’exploitation professionnelle et sexuelle et, en général, à la violence, à la discrimination et à la xénophobie.

Enfin, on assiste à une prolifération d’experts, de faiseurs d’opinion, de groupes d’étude, de fondations et d’ONG, qui se fraient un chemin sur ce terrain qui assure une actualité «d’information» pour un certain temps et facilite de mettre à l’ordre du jour politique cette migration et, dès lors, d’obtenir des possibilités de financement.

Si les pays d’accueil n’adoptent pas de politiques d’intégration en faveur de cette vague de migrant·e·s, ils condamneront ces groupes humains à être prisonnier de circuits d’exclusion et d’illégalité, ce qui pourrait accroître leurs problèmes politiques et institutionnels internes. Dès lors, les gouvernements devraient tenir compte des recommandations récemment publiées par le HCR, la CIDH et HRW.

Le gouvernement vénézuélien, pour sa part, doit reconnaître la situation, c’est-à-dire lutter pour la protection des droits de ses concitoyens à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Cela inclut la mise à disposition de documents d’identité de base pour passer légalement la frontière. Les migrants vénézuéliens sont doublement invisibles pour leur gouvernement: d’abord parce qu’il ne reconnaît pas la situation qui les a contraints à migrer et, ensuite, parce qu’ils ne sont pas reconnus, et donc leurs droits assurés, dans les pays de destination.

En attendant, nous devons réfléchir de manière créative à la manière dont la société vénézuélienne pourrait faire face à cet exode. Les causes qui motivent cette fuite n’ont pas de solution rapide ou magique. Nous devons trouver des moyens pour que le pays et sa population restent en contact, tissent des réseaux et établissent des ponts entre ceux qui sont partis et ceux qui restent. Au-delà de l’économie ou des transferts de fonds, le flux de connaissances, d’informations, de capacités techniques, la création d’espaces de rencontre et de travail en commun sont également vitaux. Nous devons trouver des solutions de rechange en ces temps difficiles que nous devons traverser. L’union de cette multiplicité d’expériences est nécessaire à la reconstruction du pays. (Article publié dans Nueva Sociedad,octobre 2018; traduction A l’Encontre)

Keymer Ávila est chercheur à l’Institut des sciences criminelles et professeur de criminologie à l’Universidad Central de Venezuela. Collaborateur de l’Observatoire du système pénal et des droits de l’homme de l’Université de Barcelone. Ses thèmes de recherche comprennent: les systèmes pénaux, leur dimension dynamique (sécurité, police, enquête criminelle, législation, médias) et la dimension statique (théories, idéologies et rationalités punitives).

Soyez le premier à commenter