Entretien avec Adam Baczko

Entretien avec Adam Baczko

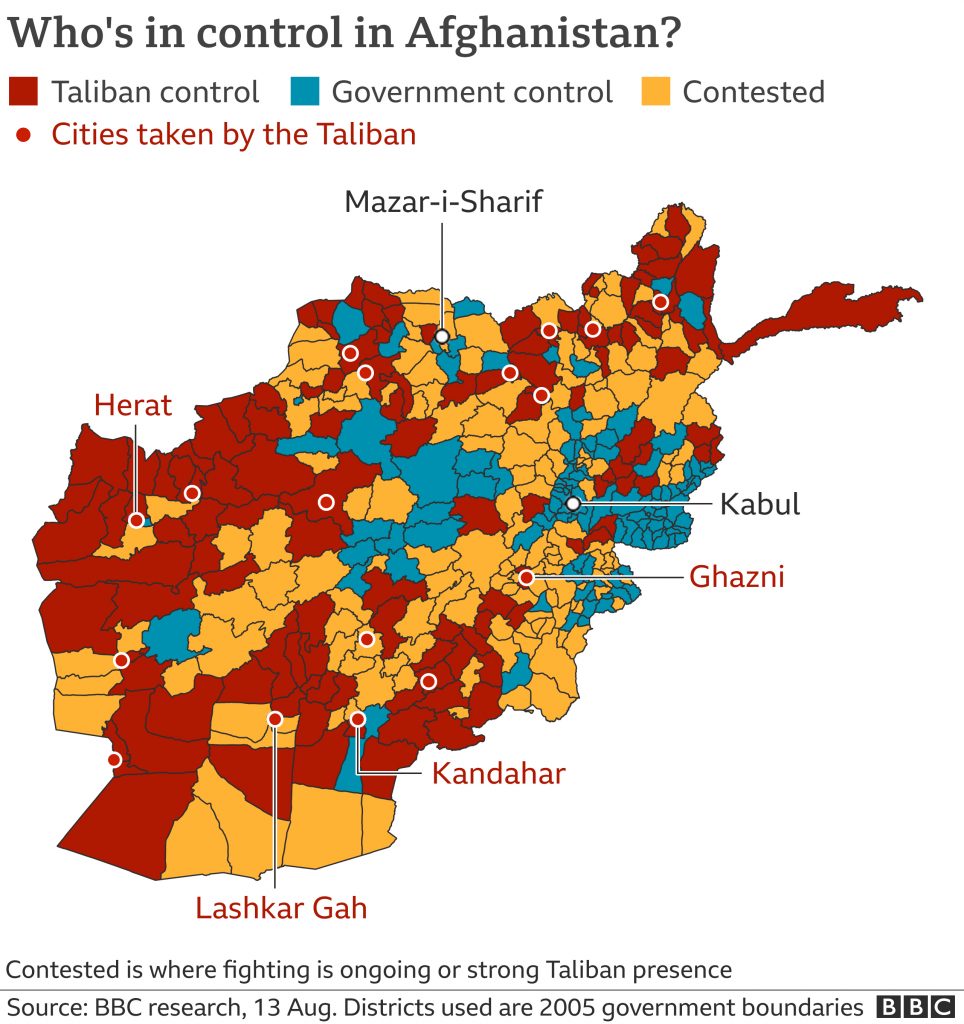

Il y a encore une semaine, les observateurs dénombraient attentivement, une à une, les grandes villes afghanes tombées aux mains des talibans. Désormais, ils comptent celles qui restent sous contrôle gouvernemental. Elles ne sont plus que trois. Outre la capitale, Kaboul, seules Mazar-e-Sharif dans le nord, et Jalalabad à l’est, résistent encore à l’avancée fulgurante des insurgés. Jusqu’à quand? Vendredi, les talibans se sont emparés de Pul-e-Alam, capitale de la province du Logar, à 50 km seulement au sud de Kaboul. Pour Adam Baczko, chargé de recherche au CNRS et membre du Centre de recherches internationales de Sciences Po, la chute de la capitale est «inévitable». L’auteur de La guerre par le droit, les tribunaux talibans en Afghanistan (à paraître le 2 septembre) revient sur l’échec absolu des Etats-Unis, vingt ans après le début de leur intervention, et la «forte cohérence» du mouvement taliban jusqu’à aujourd’hui.

Les talibans semblent progresser inexorablement vers Kaboul. La situation peut-elle encore se renverser?

Je ne vois pas ce qui peut empêcher la chute de Kaboul, qui apparaît inévitable. Ce scénario était hélas prévisible – et prévu – à partir du moment où les Américains ont annoncé leur retrait. L’administration Biden a été claire: elle n’interviendra pas pour sauver le régime. C’est un abandon pur et simple. L’appareil politique et militaire afghan, dysfonctionnel et corrompu, est incapable de résister à la poussée des insurgés. En Afghanistan, ni l’Etat ni personne n’est désormais en mesure de proposer une alternative aux talibans. Ils ne s’arrêteront pas avant Kaboul, il n’y aura pas de négociations: le conflit se réglera par la voie des armes, comme ils l’ont toujours fait.

L’armée nationale afghane se délite depuis 2014, avec un taux d’attrition annuel (la perte du nombre de soldats rapporté à l’effectif complet) d’un tiers. C’est énorme, digne des conflits les plus violents! Seules ses unités d’élite, les forces spéciales formées par les Américains, sont efficaces, mais elles ne peuvent pas être partout à la fois, et elles ont été décimées par les combats. On imaginait, ces dernières années, que les affrontements avaient diminué. C’est faux, la guerre continuait avec intensité mais il n’y avait plus personne sur le terrain pour la rapporter.

Les chefs tribaux afghans, eux non plus, ne sont pas capables de tenir tête aux talibans?

Les potentats régionaux des années 2000 tirent leur légitimité de leur nomination par le régime ou par les Occidentaux, ce ne sont plus les seigneurs de guerre des années 1990 qui disposaient d’une assise populaire dans leurs fiefs. Par ailleurs, la stratégie de milicianisation des années 2010 a eu des effets catastrophiques: les talibans sont devenus, par contraste avec ces réseaux clientélistes et ces milices violentes aux pratiques abusives, l’image de l’ordre. Paradoxalement, ils ont pu récupérer cette aura «morale» qui avait fait leur succès lors de leur conquête du pouvoir.

Pourtant, au tournant des années 2000, les gens étaient fatigués du règne des talibans. L’Emirat islamique ne répondait pas à de nombreuses demandes de la population. Il y avait un véritable désir d’élections, par exemple. Après la chute du régime, les électeurs faisaient la queue pendant des heures, malgré les attentats, pour voter! Mais les hommes politiques afghans et les responsables occidentaux ont validé des résultats frauduleux, élection après élection. Le deuxième mandat du président Karzaï et les deux de Ghani sont issus d’élections truquées. Les Occidentaux n’ont pas prix au sérieux leur propre promesse de démocratie.

Les talibans sont-ils aujourd’hui populaires, au moins dans les zones rurales?

Non, pas au sens électoral du terme. Si des élections étaient organisées aujourd’hui en Afghanistan, les talibans ne remporteraient sans doute même pas un quart des voix. Mais ils répondent à une certaine attente sociale dans les campagnes. Dans les zones qu’ils contrôlent, ils assurent la sécurité. Ils aident à la résolution des conflits fonciers, nombreux dans un pays qui a connu autant de guerres et de déplacements. Leurs institutions sont considérées comme non-corrompues et relativement efficaces, à la différence des institutions gouvernementales. C’est déjà beaucoup.

Les talibans ont-ils changé? Ceux qui s’apprêtent à prendre le pouvoir sont-ils les mêmes qu’en 1996?

Les chefs sont toujours issus de la première génération. La base combattante s’est renouvelée et a rajeuni, mais la direction est la même, composée désormais de beaucoup d’anciens. Il y a une cohérence très forte du mouvement qui continue à former ses cadres dans les madrasas de la frontière afghano-pakistanaise, et qui reste structuré autour d’un logiciel clérical rigide, très bureaucratique. Les talibans adorent les formulaires, les en-têtes, les logos, les signatures… Le futur Emirat islamique d’Afghanistan de 2021, s’il advient, aura beaucoup de points communs avec celui de 1996.

En revanche, les talibans ont gagné en expérience dans deux domaines. D’abord, sur le plan économique. C’est une question qu’ils considèrent désormais comme centrale alors que ça ne les intéressait pas du tout il y a vingt ans, ils laissaient faire tout et n’importe quoi, sans vraiment s’en préoccuper. Ensuite, ils ont progressé sur le plan diplomatique. Leur appréhension de l’international a changé. A l’époque, ces religieux d’extraction rurale n’étaient pas en capacité de comprendre les enjeux géopolitiques. Ils sont devenus aujourd’hui d’habiles négociateurs, comme l’ont montré les discussions à Doha avec les Américains.

Ont-ils des alliés à l’étranger?

Ils ont un sponsor: le Pakistan, qui considère qu’il a remporté la guerre contre les Etats-Unis. Mais des alliés, non. Les pays voisins, comme l’Iran ou la Chine, peuvent être des partenaires, pour des raisons pragmatiques de gestion des frontières, mais pas davantage pour l’instant.

Après vingt ans de guerre, qu’ont obtenu les Américains?

Rien. Leur retrait d’Afghanistan s’est fait sans aucune conditionnalité. Même l’«intervalle raisonnable», selon la formule de Kissinger de sortie du Vietnam, ne leur a pas été accordé. Washington a une demande principale: le départ des combattants d’Al-Qaeda. Or, ils sont toujours là. Les talibans sont engagés dans une lutte à mort contre l’Etat islamique mais ils abritent toujours des cellules d’Al-Qaeda. Elles sont même certainement plus nombreuses qu’avant le 11-Septembre.

Cette défaite s’inscrit dans la perte de volonté américaine de restructurer globalement le Moyen-Orient. C’est la fin d’un chapitre de trente ans commencé avec la guerre du Golfe. Les erreurs successives de Washington, en Irak en 2003 puis en Syrie, se terminent avec le désastre afghan. La «guerre contre la terreur» entamée sous George Bush se poursuivra avec d’autres moyens (drones, forces spéciales) mais plus sous la forme d’intervention massive.

Une génération a passé depuis la chute des talibans. L’Afghanistan peut-il revenir en arrière?

Non, le pays, la société, ont profondément changé. Kaboul seule est passée de 600 000 à 5 millions d’habitants, l’Afghanistan est devenu un pays plus urbain. Les talibans ne pourront pas inverser cela. Mais ne nous trompons pas: ce sera tout de même un terrible retour en arrière pour des centaines de milliers de femmes afghanes éduquées, informées, employées, ou simplement de culture citadine. Elles n’ont pas d’avenir sous le régime des talibans. Comme tous les Afghans qui ont travaillé avec les armées, les ambassades, les ONG ou les instituts étrangers. Le pays va connaître un nouvel exode. C’est en grande partie notre responsabilité, à nous, Occidentaux, il est donc logique que nous accueillons ces exilés. (Entretien publié dans Libération le 13 août 2021)

Soyez le premier à commenter