Par Julien Salingue

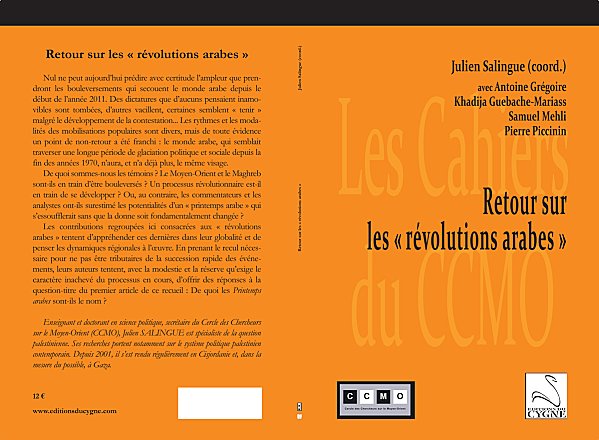

Le texte que nous publions ci-dessous est une contribution de Julien Salingue aux Cahiers du CCMO (Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient), n° 2, intitulés: Retour sur les «révolutions arabes». Trois ouvrages ont été et vont être publiés sur cette thématique, comportant de nombreux articles et éclairages. Vous trouverez les informations pour vous abonner à cette publication, qu’il nous semble important de soutenir, à la fin de l’article. (Réd.)

Le texte que nous publions ci-dessous est une contribution de Julien Salingue aux Cahiers du CCMO (Cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient), n° 2, intitulés: Retour sur les «révolutions arabes». Trois ouvrages ont été et vont être publiés sur cette thématique, comportant de nombreux articles et éclairages. Vous trouverez les informations pour vous abonner à cette publication, qu’il nous semble important de soutenir, à la fin de l’article. (Réd.)

«C’est une révolte? Non sire, c’est une révolution»

Nombre d’analystes et de commentateurs ont été pris de court par les soulèvements en série dans le monde arabe. L’exceptionnelle longévité des dictatures de la région avait conduit certains à s’imaginer qu’elles ne pourraient jamais être renversées. C’est pourtant ce qui s’est produit en Tunisie, en Egypte et, dans des circonstances très particulières (intervention de l’OTAN), en Libye, tandis qu’en Syrie et au Yémen (entre autres) la mobilisation ne faiblit pas malgré la répression.

Est-il risqué de commenter le processus auquel nous assistons et de tenter de tirer quelques bilans – d’étape – des soulèvements en cours? Peut-être. Lorsqu’il s’attaque à de tels bouleversements, a fortiori lorsqu’ils sont inachevés, le chercheur est invité à faire preuve d’humilité et de modestie. Je me contenterai donc ici de dégager, dans un premier temps, quelques traits saillants des événements actuels, en axant mes réflexions sur le plus essentiel d’entre eux: nous sommes témoins d’un processus révolutionnaire durable. Dans un second temps, je tenterai de revenir sur la dimension proprement épistémologique des événements, en interrogeant notamment l’avenir incertain du paradigme de «l’exception autoritaire arabe».

Un processus révolutionnaire

N’en déplaise aux impatients ou aux pessimistes, le terme «révolutionnaire» ne témoigne d’aucune surestimation des changements en cours, et ne préjuge pas de leur issue. En effet ceux-ci portent en eux la possibilité d’une révolution achevée, impliquant «non seulement la destruction du pouvoir d’Etat existant, mais encore une «dé-construction» de l’organisation sociale et des principes qui la gouvernent» [1]. Ben Ali, Moubarak, Kadhafi… La liste des dictateurs déchus est éloquente, et ne manquera pas de s’allonger au cours des mois et des années à venir. Si leur chute ne peut suffire à affirmer que des «révolutions» ont eu lieu, deux éléments essentiels incitent à appréhender les événements actuels comme étant «révolutionnaires»: le rôle moteur joué par les masses populaires dans la chute des dictateurs; la dimension régionale de la remise en cause d’un système politique figé depuis quatre décennies.

a) Les peuples au cœur

Lénine [2], acteur et théoricien de la révolution russe, a énuméré en 1914 les conditions de la crise révolutionnaire: «quand ceux d’en haut ne peuvent plus…; quand ceux d’en bas ne veulent plus…; quand ceux du milieu hésitent et peuvent basculer… Les trois conditions sont indissociables et combinées. Il s’agit alors, non d’un mouvement social qui s’approfondit, mais spécifiquement d’une crise politique de la domination, d’une crise d’ensemble des rapports sociaux, dont la forme est celle d’une “crise nationale”» [3]. S’inspirant (volontairement ou non) de Lénine, Riadh Sidaoui expliquait récemment, dans une interview à propos de la Libye, ceci: «Pour réussir, une révolution doit regrouper trois facteurs. Le premier, la radicalisation de l’opposition populaire, qui ne demande plus seulement des réformes mais veut la tête de celui qui incarne le régime. Le deuxième, une division au sein de l’élite du pouvoir, un esprit de corps fragmenté. Le troisième, la neutralité de l’armée ou sa trahison envers le régime.» [4]

Même si l’implication des masses populaires est à relativiser selon les pays, il n’en demeure pas moins que, dans chacun des cas, c’est la mobilisation de dizaines de milliers, de centaines de milliers, voire de millions d’individus qui a radicalement changé les coordonnées politiques et sociales. Ceux qui résument les événements qui se sont produits en Tunisie à une «révolution de palais» semblent oublier que Ben Ali serait toujours au pouvoir sans les mobilisations de rue. Ceux qui ne voient en Egypte qu’un «putsch militaire» relativisent considérablement les manifestations de la place Tahrir. Le rôle majeur joué par l’OTAN dans la chute de Kadhafi ne doit pas occulter la réalité du soulèvement de Benghazi. Nous sommes aujourd’hui dans un entre-deux, au sein duquel cohabitent des éléments de rupture et des éléments de continuité, une période de crise au sens gramscien du terme: «La crise consiste précisément dans le fait que l’ancien meurt et que le nouveau ne peut pas encore naître; durant cet entre-deux, une grande variété de symptômes morbides se font jour.» [5]

Les processus révolutionnaires (en général) posent la question de la temporalité du changement politique, et invitent à se débarrasser de toute conception graduelle, ou linéaire, du temps politique. «On ne saurait se représenter la révolution elle-même sous forme d’un acte unique: la révolution sera une succession rapide d’explosions plus ou moins violentes, alternant avec des phases d’accalmie plus ou moins profondes.» [6] La révolution ne peut se résumer à un «grand soir», au cours duquel l’ancien s’écroulerait soudain et le nouveau le remplacerait: elle est un processus qui s’inscrit dans la durée, au sein duquel se succèdent, parfois de manière très rapprochée, le flux et le reflux, les avancées et les reculs, le calme et la tempête. «Les révolutions ont leur propre tempo, scandé d’accélérations et de ralentissements. Elles ont aussi leur géométrie propre, où la ligne droite se brise dans les bifurcations et les tournants brusques.» [7]

Un mouvement de fond est en cours, qui a déjà abouti, en l’espace de quelques mois, à la chute de trois des plus féroces dictatures du monde arabe, et qui en fait vaciller bien d’autres. Il est donc plus que hasardeux de se risquer à affirmer, sous la pression d’une autre dictature, celle de l’instantanéité et de l’information en temps réel, que les révolutions auraient «échoué». Elles sont en cours, et leur évolution dépend de bien des facteurs, sur lesquels nous reviendrons plus loin. Quelles que soient les trajectoires prises par chacun des soulèvements, il n’en demeure pas moins que ce sont bien les peuples arabes qui ont joué, et qui continueront de jouer, un rôle déterminant dans le(s) développement(s) du processus. Y compris en cas d’échec.

Léon Trotsky écrivait, dans sa monumentale Histoire de la révolution russe, ceci: «Le trait le plus incontestable de la Révolution, c’est l’intervention directe des masses dans les événements historiques. D’ordinaire, l’Etat, monarchique ou démocratique, domine la nation; l’histoire est faite par des spécialistes du métier: monarques, ministres, bureaucrates, parlementaires, journalistes. Mais, aux tournants décisifs, quand un vieux régime devient intolérable pour les masses, celles-ci brisent les palissades qui les séparent de l’arène politique, renversent leurs représentants traditionnels, et, en intervenant ainsi, créent une position de départ pour un nouveau régime. […] L’histoire de la révolution est pour nous, avant tout, le récit d’une irruption violente des masses dans le domaine où se règlent leurs propres destinées.» [8] Gageons que les historiens sauront nous offrir ce récit en ce qui concerne le monde arabe.

b) Un processus régional

Le deuxième élément particulièrement marquant du processus en cours est qu’il s’agit bien d’un processus qui traverse l’ensemble de la région. Dire cela, ce n’est évidemment pas nier les spécificités de chacun des Etats arabes et de chacun des soulèvements [9]. Il est au contraire particulièrement utile de penser les singularités de chacun des mouvements en cours pour mieux dégager les traits caractéristiques du processus révolutionnaire, qui n’est pas une simple addition de révoltes nationales, mais bel et bien une lame de fond qui sera amenée à modifier considérablement le dispositif politique régional.

Cette lame de fond régionale s’inscrit dans une histoire. Comme l’a fort bien résumé Gilbert Achcar: «Ce qui se passe aujourd’hui s’inscrit, en effet, dans la longue histoire moderne des Etats arabes. Sans remonter trop loin dans le temps, on peut situer la vague révolutionnaire actuelle dans le cheminement accompli depuis la vague régionale précédente de bouleversement consécutive à la Nakba, la défaite arabe en Palestine en 1948. La montée du mouvement nationaliste dans les années 1950 et 1960 arrive alors à capter et endiguer la protestation populaire, mais l’accompagne aussi dans sa radicalisation socio-économique et politique. La nouvelle défaite arabe de juin 1967 face à Israël signale le début du déclin du nationalisme arabe. Les années 1970 sont des années de transition durant lesquelles trois courants se disputent l’hégémonie: le nationalisme déclinant, une nouvelle gauche radicale en partie issue du nationalisme et l’intégrisme islamique alimenté par les pétrodollars saoudiens et favorisé par les régimes en place comme antidote à la gauche.

Après la révolution iranienne de 1979, on entre dans une nouvelle phase historique de trois décennies durant lesquelles la protestation populaire régionale est dominée par les courants religieux, avec déclin et marginalisation de la gauche. Ces dernières années, cependant, les conséquences socio-économiques de la mondialisation néolibérale ont entraîné une nouvelle montée de la protestation sociale, de la lutte des classes, propulsée par les effets de la crise et la détérioration des conditions de vie.

En Egypte, l’année 2006 voit le début d’une vague de luttes ouvrières qui jusqu’en 2009 dépasse tout ce que le pays et la région ont connu à cet égard. Cette remontée de la lutte des classes – domaine dans lequel les courants religieux qui prônent la conciliation sociale sont quasiment absents – indiquait que l’on était à l’orée d’une nouvelle phase politique, d’une nouvelle phase de transition. […] Nous sommes entrés dans une nouvelle période de transition, avec une redistribution des cartes qui voit une forte concurrence entre, d’une part, les nouvelles forces montantes – le mouvement ouvrier, la gauche et la jeunesse libérale – et, d’autre part, les mouvements islamiques.» [10]

Plus que des discussions assez peu heuristiques sur l’existence ou non d’un «effet domino» dans la chute des dictateurs (qui conduit à faire primer les effets sur les causes), il est en effet beaucoup plus pertinent de souligner qu’au-delà de la diversité de leurs rythmes et de leur forme, les soulèvements en cours ont des racines socio-politiques communes: la place subalterne occupée par le monde arabe dans le système capitaliste mondialisé en crise, la mainmise des dirigeants de la région et de leurs proches sur les richesses nationales, le poids du clientélisme (particulièrement favorisé par les économies de rente) et la persistance de l’autoritarisme le plus brutal.

Ces quatre facteurs se retrouvent, dans des proportions et avec des combinaisons diverses, dans l’ensemble des pays de la région [11]. Sans gommer les différences majeures (rôle et place de l’armée, rapports aux pays occidentaux et/ou à Israël, existence ou non de mécanismes de démocratie formelle…), ce sont bel et bien l’histoire et les problématiques communes, davantage qu’un quelconque effet de mimétisme, qui expliquent la dimension régionale du processus en cours. Ce qui nous amène à considérer le mouvement actuel comme une remise en question profonde de l’ordre régional, et non comme une juxtaposition de changements cosmétiques au sein de certains Etat arabes.

Nous assistons probablement à la «deuxième phase des indépendances». Après avoir conquis l’indépendance formelle, c’est-à-dire le départ des autorités coloniales et la conquête de la souveraineté territoriale, les peuples arabes revendiquent aujourd’hui l’indépendance réelle, en se débarrassant de régimes qui demeurent, ou demeuraient, fondamentalement, soit inféodés aux anciennes puissances coloniales ou aux nouvelles puissances impériales, soit dans une posture contestataire au sein d’un ordre régional qu’ils ne contestent pas. Cette dénomination est-elle excessive? Pas nécessairement. Elle permet en effet, selon moi, de rendre compte de l’inscription des événements en cours dans une histoire et un contexte spécifiques, et de souligner leur caractère intrinsèquement révolutionnaire, dans la mesure où ce ne sont pas seulement quelques dictateurs qui sont menacés, mais un ordre régional entier qui sera transformé.

La fin du paradigme de «l’exception autoritaire arabe»?

Jusqu’aux événements récents, la thématique du déficit démocratique des sociétés et des Etats du monde arabe était omniprésente dans les travaux de recherche consacrés à cette région, notamment depuis le milieu des années 1980 et la «troisième vague de démocratisation» qui a permis de conceptualiser une «exception autoritaire» arabe. A des travaux d’inspiration culturaliste, visant à établir que cette «exception» était liée aux «cultures politiques patriarcales» des sociétés arabes ou à une incompatibilité entre l’Islam et la démocratie, répondaient des études s’inscrivant dans une démarche comparatiste et intégrant tout autant les facteurs exogènes que les facteurs endogènes pour expliquer la persistance des régimes autoritaires dans le monde arabe.

L’essentialisation de l’autoritarisme dans le monde arabe a conduit à relativiser des questions pourtant essentielles pour quiconque souhaitait étudier, dans toute leur complexité, les régimes arabes postcoloniaux: caractère allogène, archaïque ou hybride des structures étatiques, place des structures sociales prémodernes et des idéologies transnationales qui sont autant de forces centrifuges affaiblissant les pouvoirs centraux, dépendance, sur les plans politique, économique et militaire, vis-à-vis des pays occidentaux… Et, au-delà, les interrogations spécifiques aux processus de formation des élites dirigeantes des Etats arabes, à la nature des groupes sociaux dominants, à leurs dynamiques et contradictions actuelles et à leurs rapports avec le reste de la société. [12]

Le processus en cours est la démonstration de la faillite heuristique de toutes les lectures essentialisantes et/ou culturalistes, qui entendaient démontrer une indépassable spécificité politique du monde arabe, dont l’un des traits marquants aurait été l’absence «naturelle» de toute forme de démocratisation. Comme l’a fort justement souligné Jean-Pierre Filiu: «Au moins depuis la chute du Mur de Berlin, en 1989, les Arabes ont fait l’objet d’un traitement à part dans le débat international sur la transition démocratique. […] Quelque chose semblait décalé, vicié, gâché entre l’Océan (Atlantique) et le Golfe (persique) […]. Et ce «quelque chose» était présenté comme intimement lié à l’identité arabe, à sa dynamique intellectuelle, voire psychologique, dans un recyclage contemporain des pires clichés orientalistes. Les Arabes étaient décrits comme l’Autre par excellence, ce qui les mettait au ban de la modernité comme de ses bienfaits.» [13]

Espérons que les événements en cours permettront d’en finir avec cette myopie occidentale, qui a servi à commodément justifier les silences et les partis pris les plus douteux. Les Arabes n’étant pas génétiquement compatibles avec la démocratie, et l’alternative se résumant à «dictature ou intégrisme», certains ont cru bon de s’assigner pour tâche principale de fournir les bouts de chandelles qui allaient permettre d’éclairer les despotes de la région. C’est ainsi qu’Antoine Sfeir, directeur des Cahiers de l’Orient et président du «Centre d’études et de réflexions sur le Proche-Orient», nous offrait ses lumineux commentaires au sujet du régime de Ben Ali dans une tribune publiée en octobre 2009 par Le Figaro [14]. Extraits: «La Tunisie a certainement un long chemin devant elle, personne le conteste. Pourtant, force est de reconnaître que le pays progresse régulièrement depuis l’arrivée au pouvoir de Ben Ali. C’est un fait dont tous les organismes internationaux font état dans leurs rapports. C’est cette ouverture et cet assainissement progressifs de la vie publique que je souhaite évoquer aujourd’hui, sans pour autant me voiler la face sur les problèmes qu’il reste à résoudre»; «Plutôt que de pointer sans cesse ce qui ne va pas, les esprits chagrins devraient voir que la Tunisie est un exemple pour toute la région. Malgré les défis encore nombreux, elle a en effet déjà réussi le pari de la modernisation et de l’intégration régionale, comme le prouvent l’initiative « 5+5 » ou son rôle dynamique dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée. C’est autant d’occasions de consolider la détermination de la Tunisie à avancer, mais également de persuader d’autres pays voisins de la suivre dans cette voie», etc.

L’objet de mon propos n’est pas tant de critiquer Antoine Sfeir (qui a, depuis, reconnu s’être «trompé lourdement» à propos de la Tunisie) que de rappeler jusqu’où le paradigme de «l’exception autoritaire arabe» a pu conduire certains «spécialistes» de la région. Autrement dit, le problème n’est pas tant les prises de position individuelles que le cadre d’analyse ainsi fourni, qui explique en grande partie la «surprise» de certains analystes face aux soulèvements en cours. Ce prisme déformant a en effet conduit à relativiser ou à passer par pertes et profits tous les indices qui tendaient à démontrer que les peuples arabes n’étaient pas une entité passive, amorphe, sans aspirations progressistes et/ou démocratiques, et à ignorer et/ou cautionner les atteintes à ces aspirations. Pire encore, cet aveuglement orientaliste a mené certains à délibérément «sous-analyser» des événements essentiels, car ils n’entraient pas dans leur cadre théorique, négligeant le principe élémentaire selon lequel ce sont bel et bien les cadres d’analyse qui doivent s’adapter à la réalité, et non l’inverse.

Des élections algériennes de décembre 1991 aux élections palestiniennes de janvier 2006 en passant par le soulèvement populaire contre Saddam Hussein en mars 1991, un large faisceau d’indices indiquait sans contestation possible que les populations de la région ne se satisfaisaient pas de la persistance de l’autoritarisme et/ou des régimes adoubés par l’Occident. «En fait, cela faisait plus d’une génération que les Arabes se battaient pour leurs droits de citoyens, mais les préjugés culturels et les positionnements politiques avaient empêché de prendre en compte l’ampleur de leur refus des régimes autoritaires ou dictatoriaux.» [15] Loin d’être un coup de tonnerre dans un ciel serein, le processus en cours est l’expression de dynamiques profondes au sein des sociétés arabes: si l’on ne pouvait prévoir précisément quand l’explosion surviendrait, l’identification des tendances lourdes à l’œuvre dans le monde arabe était possible pour qui refusait les raccourcis culturalistes.

Les changements auxquels nous assistons ont donc des racines profondes. Dès 2003, Samir Amin avertissait: «L’Etat autocratique et les formes de la gestion politique qui lui sont associées sont certainement encore en place comme on le verra. Mais elles sont entrées dans une crise profonde qui en a largement érodé la légitimité, étant de moins en moins capables de faire face aux défis de la modernité. Emergence de l’islam politique, confusion et conflits politiques, mais aussi renaissance des luttes sociales en sont les témoignages.» [16] Cet ancrage des problématiques politiques, économiques et sociales expliquant les soulèvements du monde arabe fait écho à l’idée de processus long (et durable) évoqué dans la première partie de cette étude, et a des conséquences politiques et épistémologiques d’importance. Ni simple «révolution facebook», ni «coup de sang» consécutif à l’immolation de Mohamed Bouazizi, le processus révolutionnaire en cours est le produit de contradictions d’ampleur et d’une lente maturation politique et sociale, qui interdisent toute forme de «retour en arrière» [17] et qui ne pourront être balayées par quelques réformes homéopathiques ou par l’introduction d’une dose de libéralisme politique: la recherche et l’analyse devront en tenir compte.

______

Julien Salingue est enseignant à l’Université d’Auvergne, doctorant en science politique à l’Université Paris 8, secrétaire du CCMO, auteur d’A la recherche de la Palestine, au-delà du mirage d’Oslo, Editions du Cygne, Paris, 2011.

[1] François Châtelet, entrée «Révolution», Encyclopaedia Universalis (édition de 1985).

[2] J’ai fait le choix délibéré de me référer, dans cette première partie, à divers auteurs de tradition marxiste, tant ils ont enrichi, par leur participation directe aux processus révolutionnaires, l’approche théorique de «la» révolution.

[3] Daniel Bensaïd, «Lénine, ou la politique du temps brisé», Critique communiste n° 150, automne 1997.

[4] Riadh Sidaoui, «La Libye penche entre la révolution et la guerre civile», 21 février 2011, interview disponible sur http://www.20minutes.fr/monde/libye/673827-monde-la-libye-penche-entre-revolution-guerrecivile

[5] Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, Quintin Hoare et Geoffrey Nowell Smith (eds), International Publishers, New York, 1971, p. 276.

[6] Lénine, Que Faire? V°, c) (1902).

[7] Daniel Bensaïd, «Les sauts! Les sauts! Les sauts! Lénine et la politique», in Daniel Bensaïd, La politique comme art stratégique, Paris, Syllepse, 2011.

[8] Léon Trotsky, Histoire de la révolution russe, Tome I, préface.

[9] Voir, entre autres, Hamid Bozarslan, «Réflexions sur les configurations révolutionnaires égyptienne et tunisienne», Mouvements, 2011/2, n° 66.

[10] «Les révolutions arabes mises en perspective», entretien avec Gilbert Achcar, Hebdo Tout est à nous!, 28 juillet 2011.

[11] A l’exception du Liban, pays à l’histoire singulière, dans lequel des élections libres se déroulent à intervalles réguliers.

[12] Thématiques heureusement étudiées par toutes celle et tous ceux qui refusaient les raccourcis culturalistes. Voir notamment Elizabeth Picard (dir.), La politique dans le monde arabe, Paris, Armand Colin, Collection “U”, 2006, et Ghassan Salamé (dir.), Démocraties sans démocrates: politique d’ouverture dans le monde arabe et islamique, Paris, Fayard, 1994.

[13] Jean-Pierre Filiu, La révolution arabe. Dix leçons sur le soulèvement démocratique, Fayard, Paris, 2011, p.13.

[14] Antoine Sfeir, «La Tunisie, rempart contre la déferlante intégriste dans la région», Le Figaro, 23 octobre 2009. Voir aussi son livre Tunisie. Terre de paradoxes (L’archipel, Paris, 2006) dans lequel il affirme, entre autres, ceci: «Comment un pays qui accueille plus de 6 millions de touristes par an, la plupart sans visa, peut-il être qualifié de régime policier?»; «Y a-t-il donc lieu de penser que la Tunisie est un pays corrompu? Objectivement, non», etc.

[15] J.-P. Filiu, op. cit., p. 29.

[16] Samir Amin, «Défis et luttes dans le monde arabe», in Samir Amin et Ali El Kenz, Le monde arabe. Enjeux sociaux – Perspectives méditerranéennes, L’Harmattan, collection Forum du Tiers-Monde, Paris, 2003, p. 12.

[17] Ce qui ne revient pas à exclure l’hypothèse de la «contre-révolution», déjà à l’œuvre, notamment sous la houlette de l’Arabie saoudite. Mais la contre-révolution n’est pas un «retour en arrière»: «C’est l’intérêt de la notion analogique de Thermidor, une contre-révolution n’est pas une révolution en sens contraire (une révolution inversée), mais le contraire d’une révolution, non pas un événement symétrique à l’événement révolutionnaire, mais un processus» (Daniel Bensaïd, préface à l’Introduction au marxisme d’Ernest Mandel, Editions Formation Léon Lesoil, Bruxelles, 2007).

http://cerclechercheursmoyenorient.wordpress.com/2011/11/04/retour-sur-les-revolutions-arabes/

Soyez le premier à commenter