«La puissance de grève dépend d’une nécessité plus ou moins pressante, que l’on passe comme une chaîne au cou des pouvoirs. Il y a de la force et une sorte de guerre dans la grève. Toutefois l’acte de grève n’est nullement violent par lui-même; il n’est que refus.» (Alain, Propos 1934, «Droit des fonctionnaires»)

«La puissance de grève dépend d’une nécessité plus ou moins pressante, que l’on passe comme une chaîne au cou des pouvoirs. Il y a de la force et une sorte de guerre dans la grève. Toutefois l’acte de grève n’est nullement violent par lui-même; il n’est que refus.» (Alain, Propos 1934, «Droit des fonctionnaires»)

1° A l’échelle internationale, le 8 mars a son origine dans les luttes des femmes salariées, des ouvrières et des suffragettes à la fin du XIXe siècle-début du XXe pour des meilleures conditions de travail et le droit de vote. En 1977, les Nations unies en ont fait une «Journée internationale des femmes». Dans la majeure partie des pays européens, en Algérie, en Tunisie, dans de nombreux pays d’Amérique latine et en Inde, des mobilisations vont concrétiser aujourd’hui une nouvelle étape d’un combat historique pour l’émancipation.

2° En Suisse, ce 8 mars s’inscrit dans la préparation de la grève des femmes du 14 juin 2019. La grève a un double sens.

• Au milieu du XIXe siècle, la grève n’était autre que «le lieu où les ouvriers sans emploi cherchaient du travail, les patrons venaient les chercher pour une journée ou quelques heures». Le mot «journalier» et «journalière» était couramment utilisé. Or, aujourd’hui, il est de plus en plus courant que des femmes soient convoquées et ne soient payées que pour les périodes effectivement travaillées. Le terme flexibilité – plus exactement la disponibilité temporelle exigée par les employeurs – provoque une colonisation du temps hors travail des femmes. L’entreprise McDonald’s, pour prendre un seul exemple, dispose toujours du nombre «adéquat» de salarié·e·s pour répondre aux fluctuations de l’affluence des consommateurs. Les études démontrent que les temps d’attente équivalent au double, voire au triple des heures effectivement travaillées et payées.

Vies professionnelle et privée sont doublement colonisées par les employeurs. Le discours de la modernisation camoufle un retour à des méthodes propres au XIXe siècle, d’autant plus que le travail intérimaire, la précarisation, les contrats à durée déterminée permettent de licencier sans difficulté les salarié·e·s et encore plus les stagiaires travaillant gratuitement.

• Le terme de grève a pris depuis le XIXe siècle une autre signification: une cessation volontaire et collective du travail décidée par des salarié·e·s pour obtenir des avantages professionnels, matériels ou relevant de la dignité (contre toutes les violences). «Lancer un ordre de grève» exprimait la force de l’action collective syndicale.

Depuis des mois, des collectifs de femmes dans divers cantons se préparent à organiser une grève pour le 14 juin 2019. Ils lancent un appel à l’ensemble des femmes salariée dans ce but. L’objectif n’est autre que les trois «avantages» mentionnés ci-dessus.

Evidemment, en tenant compte de la situation particulière de l’insertion des femmes dans la société. Autrement dit, des formes d’oppression et d’exploitation spécifiques, auxquelles s’ajoutent des tâches de la reproduction sociale (prendre soin des enfants depuis les premiers jours, «faire le ménage», s’occuper des grands-parents…).

Ce n’est pas un hasard si une expression est utilisée par de très nombreuses femmes: «Il me manque du temps.» Or les journées ont 24 heures pour toutes et tous. Cette formule n’exprime qu’une réalité très concrète: en plus du travail salarié, de plus en plus répandu, les femmes doivent accomplir des tâches dites annexes. Et, pour cela, elles doivent sans cesse y penser: que manque-t-il pour le repas? Ai-je assez acheté de couches pour le bébé? Pourrai-je finir tout ce qui me reste à faire le samedi après-midi? L’expression «charge mentale» – aujourd’hui adoptée par des sociologues féministes – traduit bien à la fois la préoccupation quotidienne qui s’impose et le sentiment d’un «manque de temps» permanent.

Des disparités multiformes

Les statistiques indiquent une insertion accrue des femmes dans «le monde du travail salarié». C’est une demi-vérité ou, pire, un mensonge. Car, pour l’essentiel, elles restent assignées à des tâches ménagères, de soins, d’éducation. Et ce travail qualifié de care est plus d’une fois accompli par des femmes immigrées, réfugiées, frontalières. Il y a donc une marchandisation de la force de travail dans le care, ce qui plus d’une fois passe à la trappe dans la réflexion et l’action féministes.

Ce processus est d’ailleurs lié à la pénurie des services publics (spécialement pour la petite enfance au sens large du terme), produit d’une politique budgétaire de l’ensemble des partis et des Wirtschaftsführer placée sous le double impératif d’une réduction fiscale pour le capital et les très gros revenus et d’une volonté d’ouvrir de nouveaux champs d’investissement au travers de la privatisation: dans l’enseignement, la santé, les garderies, la prise en charge des enfants dans la période préscolaire, les transports publics.

Ce n’est donc pas un hasard si le temps partiel imposé concerne 80% des mères d’enfants de moins de six ans, soit une part très importante des femmes salariées. Le temps partiel concerne 6 femmes sur 10, contre 1,7 homme sur 10. Celles qui souhaiteraient travailler à temps plein – pour des raisons le plus souvent d’ordre salarial – représentent 40%. Et 60% aimeraient augmenter leur taux d’occupation.

Les différences d’insertion professionnelle et salariale sont les plus documentées, malgré d’évidentes insuffisances qui sont propres à la statistique helvétique. Dont le symbole historique est le suivant: connaître le nombre de vaches subventionnées et leur localisation; méconnaître la réalité des contrats de travail, leur application effective, les différences salariales individuelles.

Ainsi, la différence de salaire entre hommes et femmes est beaucoup plus massive si on examine le salaire versé (sur la fiche de salaire) et non pas le salaire standardisé, soit à plein temps. Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), la différence du salaire médian non standardisé à plein temps est de 35%, soit un salaire de 5’764 francs pour les hommes et un salaire de 3’748 francs pour les femmes! Il n’est pas difficile d’imaginer les conséquences pour ce qui a trait au montant des retraites d’une grande partie des femmes salariées.

14 juin: «passer une chaîne au cou des pouvoirs»

14 juin: «passer une chaîne au cou des pouvoirs»

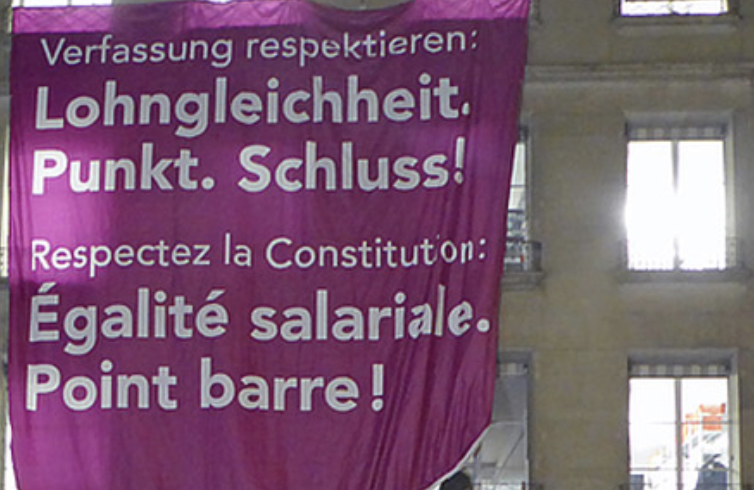

En 1981 – dix ans après le droit de vote de 1971 «alloué» aux femmes suisses, et non pas à l’ensemble des femmes et des hommes travaillant depuis des années en Suisse, aujourd’hui quelque 25% de la population active – était adopté l’article constitutionnel sur l’égalité. Le 1er juillet 1996 entrait en vigueur la Loi sur l’égalité (LEg). L’intensification du travail, sa précarisation, la division sexuelle du travail maintenue et parfois renforcée, l’ensemble des mesures affaiblissant le peu de lois dites sociales aboutissent à un effet: la loi de 1996 ne s’accompagne pas d’une amélioration qualitative de la situation sociale et personnelle d’une majorité des femmes. Il est donc grand temps de «passer une chaîne au cou des pouvoirs», du Conseil fédéral aux Wirtschaftsführer.

La conscience profonde, vécue quotidiennement, d’une part croissante de femmes que l’inégalité n’est pas naturelle, qu’elle est le produit de l’organisation d’une société s’exprime avec plus de force que jamais en Suisse. De juin 1991 à juin 2019, la nécessité se fait de plus en plus pressante d’agir directement, dans la rue, dans les couloirs d’un hôpital ou d’une école, dans des bureaux, dans des entreprises où le temps de pause pour fumer une cigarette, réelle ou imitée, peut être allongé. Il y a là le lien entre le 8 mars et le 14 juin. (8 mars 2019)

____

Flyer par le Mouvement pour le socialisme (MPS), le Cercle de débats Rosa Luxemburg, le Cercle La brèche-Unil, le site alencontre.org. Pour prendre contact: écrire à redaction@alencontre.org

Soyez le premier à commenter