Par Alain Wasmes

«Thang loi! Thang loi!» («Victoire!»). Du ministère de l’Intérieur à Hanoi, en face de l’hôtel Thong Nhat (aujourd’hui Le Métropole), où j’ai mon bureau un fonctionnaire surgit, se précipite dans la rue en hurlant et en faisant éclater des grappes de pétards qu’il tient à bout de bras. Ce mercredi 30 avril 1975, il est près de 11 heures. Il vient d’entendre la radio de Saigon annoncer la reddition sans condition du régime pro-américain du Sud-Vietnam aux forces communistes et révolutionnaires.

De ma fenêtre, je regarde cet homme, vite rejoint par une foule hurlant de joie, et j’ai du mal à réaliser que je vis la fin de la guerre du Vietnam. C’est pourtant le cas.

Des douze jours et nuits de bombardement de Hanoi par les B52 en décembre 1972 aux accords de Paris signés fin janvier 1973, entraînant le retrait américain du Vietnam, et jusqu’à la chute de Saigon, j’ai vécu toute la fin de cette guerre en tant qu’envoyé spécial permanent de l’Humanité à Hanoi.

De cette époque, je garde des carnets de notes et des souvenirs jaunis par le temps, qui ne sont plus que des poussières d’histoire. Ce jour-là, il y a quarante ans, j’ignore encore tout ce qui se passe à Saigon. Comment l’entrée des «bo doi», les soldats nord-vietnamiens, y est-elle accueillie? Mais, à Hanoi, c’est une explosion de joie. On fête la «Libération». De Saigon, certes, et surtout la fin de la guerre. Dans les rues du vieil Hanoi, autour du petit lac, au centre, je me laisse porter par cette liesse d’autant plus grande que, quelques mois auparavant encore, cette population n’y croyait plus. A bout de forces, elle avait accueilli les accords de Paris avec l’illusion d’une paix enfin survenue.

Mais au Sud-Vietnam, la guerre continuait contre le «fantoche» Nguyen Van Thiêu et son régime. Au Nord, les deux années suivant ces accords avaient été parmi les plus dures. Au sein de la population, le mécontentement grondait. Des émeutes de la faim éclataient parfois dans les provinces: «Notre peuple est épuisé. Il exige de nous de pouvoir mieux vivre», avait confié le Premier ministre de l’époque, Pham Van Dong, à María Maluenda, alors ambassadrice du Chili d’Allende et grande figure dans son pays. Il était clair que la situation ne pouvait durer ainsi et qu’au Sud-Vietnam, les Nord-Vietnamiens devaient faire un pas décisif. Quand ils lancent leur offensive, début mars, pensent-ils prendre Saigon ?

Une improvisation totale

L’histoire brusquement chausse ses bottes de sept lieues. En mars, d’une heure à l’autre, les ministères de Hanoi se vident de leurs fonctionnaires envoyés, sans préparation et de toute urgence, au Sud par bus, camions et même avions, pour prendre en charge les villes «libérées» à une vitesse, à l’évidence, imprévue.

Dans l’improvisation la plus totale, tout ce qui peut aller au Sud, hommes, véhicules, matériel, est mobilisé. Lorsque les Nord-Vietnamiens entrent dans Saigon, j’ai le sentiment que l’histoire a pris un raccourci auquel même les vainqueurs n’étaient pas préparés. Parmi mes contacts à Hanoi, il y avait deux personnages clés. Avec le correspondant de l’AFP (après 1954, l’agence avait pu garder ouvert son bureau de Hanoi) et mon alter ego de l’Unità (le journal du Parti communiste italien), nous les avions surnommés «Plic et Ploc». Ils s’étaient présentés comme «journalistes», leurs pouvoirs indiquaient bien d’autres rôles. A l’occasion d’une parade militaire en 1973, ils me saluèrent, amusés, de la tribune officielle, en grand uniforme d’officiers supérieurs du KGB vietnamien.

En privé, leurs propos étaient éclairants. En février 1973, en service après-vente des accords de Paris (signé le 27 janvier 1973), Henry Kissinger, le négociateur américain, fit le voyage à Hanoi. L’accueil y fut glacial. D’après Plic et Ploc, Kissinger n’avait aucune illusion sur l’avenir de Nguyen Van Thiêu et du régime de Saigon. Il aurait souhaité toutefois que le Nord-Vietnam observe «un délai décent» avant de les renverser. Pour mes visiteurs du soir, la situation au Sud n’était pas mûre, il faudrait encore «quelques années» pour cela.

Avec plus d’un million d’hommes, l’armée de Saigon était encore très forte et, disaient-ils, le régime disposait d’un certain appui dans la population du Sud. Or, bien qu’elle ait permis l’ouverture des négociations avec les Américains, l’offensive du Têt, (qui commence en fin janvier) 1968, avait été un échec sanglant pour les révolutionnaires, qui brûlait encore : «Nous comptions sur un soulèvement populaire, mais nous nous sommes trompés, notre travail politique dans les villes a été insuffisant…»

Depuis ces confidences, je continue de penser que l’objectif de l’offensive, lorsqu’elle fut lancée, début mars, sur les hauts plateaux dominant le centre du Sud-Vietnam, était limité: couper le Sud en deux afin de rendre viable la zone contrôlée sous l’égide du Gouvernement révolutionnaire provisoire (GRP) qui, après les accords de Paris, n’était qu’une «peau de léopard» sans continuité territoriale; faire de Hué une véritable capitale du GRP avec des ambassades; miner de l’intérieur le régime de Thiêu à l’aide d’une «troisième force» amie, tout en augmentant la pression militaire. C’est vraisemblablement à ce plan limité que les Soviétiques acceptèrent d’accorder une aide logistique massive. La débandade totale et imprévue de l’armée de Saigon sous le déferlement de celles du Nord bouleversa tous ces plans.

Début avril, lors d’une soirée officielle au Cercle international de Hanoi, haut lieu austère des mondanités non moins austères de la capitale nord-vietnamienne, un journaliste de la TASS, l’agence de presse soviétique, m’attira à l’écart : «Ils sont devenus fous! Ont-ils pensé aux risques pour la paix mondiale ? Nous faisons tout pour les arrêter !»

Hué, puis Danang, verrou vers Saigon, étaient tombés. Toutes les chancelleries du monde s’interrogeaient : les Nord-Vietnamiens voulaient-ils prendre Saigon? Avec mon ami de l’Unità, nous n’avions aucun doute depuis le briefing exclusif et confidentiel que nous avait accordé Ngo Dien, directeur du ministère des Affaires étrangères et surtout éminence grise de la diplomatie de Hanoi : «Nous remportons des victoires impensables il y a un mois et nous aurons bientôt une supériorité écrasante. Nous avons une occasion qui ne se représentera pas. Ce serait un crime de la manquer. Certes, notre victoire ne cadrera pas avec beaucoup de calculs. Elle ne devra rien à la politique de détente. Accepter l’existence de deux Berlin, était-ce la solution juste ? Et de deux Corées ? Et de deux Chine ?»

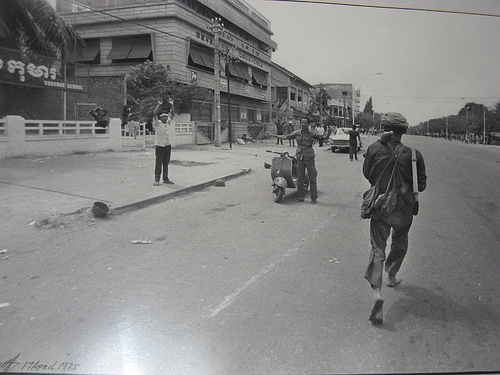

Des choses étranges à Phnom Penh

Saigon devint Hô Chi Minh-Ville. Mais déjà s’annonçaient les conflits ultérieurs, avec la Chine, avec les Khmers rouges. Deux semaines après la chute de Saigon, associé à une troupe de télévision hongroise (alors pays «frère»), je fus le premier Occidental depuis 1954 à gagner cette ville par la route numéro 1, l’ancienne voie mandarine. Je longeais les rizières du Nord dévastées par les bombes, et un Sud partout barbelé et bordé de bases militaires abandonnées à la hâte et de squelettes de forêts rendus gris par les défoliants. Mais nulle part je ne vis trace des bains de sang prédits par l’administration américaine et ses épigones.

A Hué et Danang, je me promenais en toute liberté. Sauf que je me retrouvai les poches bourrées de lettres confiées par des inconnus à l’adresse de leurs familles en France ou aux Etats-Unis. Comme partout sur cette route, la vie semblait avoir retrouvé une certaine normalité. Ce que confirmait, soutane au vent, le père Charmot, des Missions étrangères de Paris, ex-FFI (Forces françaises de l’intérieur) et «ancien d’Indo», plutôt anticommuniste : «Il n’y a pas eu de représailles, contrairement à l’armée de Saigon qui pillait et violait, les soldats de la libération forcent l’admiration.»

Ngo Dien m’avait annoncé la politique qui serait suivie au Sud: «Nous briserons implacablement toute tentative d’opposition. Mais l’armée de Saigon comptait un million et demi d’hommes, chacun avec une famille d’au moins quatre personnes. Cela fait 6 à 7 millions qu’il faut éviter de dresser contre la révolution. Pour beaucoup, leur tête pourrait être avec nous, mais malheureusement pas leur ventre…»

Sur la route, nous croisions des camions chargés visiblement de troupes d’élite remontant vers le Nord, à la frontière chinoise où, depuis un an, des escarmouches opposaient déjà les deux pays.

A Saigon, je retrouvai Plic et Ploc. Leur souci prioritaire n’était pas de donner la chasse aux anciens cadres du régime abattu, mais de contrôler Cholon, la ville chinoise, et d’y détecter les réseaux clandestins du Parti communiste chinois: «Pendant que les nôtres se faisaient massacrer, ils sont restés en veilleuse pendant toute la guerre!»

Je retrouvai également Siem An, l’élégant représentant à Hanoi de la résistance cambodgienne. Début avril, je l’y avais vu furieux : «Les Vietnamiens nous ont coupé toutes les aides. Ils ne veulent pas que nous libérions Phnom Penh avant Saigon!» Nous promenant dans le fameux «marché aux voleurs» (les puces de Saigon), il plastronna: «Nous, nous avons mis fin à toute cette corruption. Nous avons vidé les villes et envoyé tout le monde aux champs et supprimé la monnaie…» Par courrier, confié à une délégation de passage, je rapportai ces propos et informai la direction du PCF qu’il se passait des choses étranges à Phnom Penh, sans cependant avoir idée de l’immense tragédie qui y avait cours. Siem An lui-même finit par en être victime, décapité à la hache.

Un soir, je rencontrai un Plic seul et déprimé. Après trente ans de séparation, il avait retrouvé sa famille à Saigon. L’hostilité des plus jeunes l’avait surpris et blessé: «Dire que nous avons appelé Hô Chi Minh cette ville corrompue ! Il n’y a aucune raison qu’ils continuent de vivre mieux quand, au Nord, notre population s’est sacrifiée pendant trente ans!» Un an plus tard, officiellement réunifié, le pays devenait la «République socialiste du Vietnam». (Publié dans Libération, p. 30-31, le 30 avril 2015)

___

Alain Wasmes, dans les années 1970, était envoyé spécial permanent pour L’Humanité, le quotidien du Parti communiste français (PCF).

Merci pour le rappel de ce formidable événement. Il y a juste 40 ans la victoire vietnamienne, dernier surgeon de la révolution bolchévique, témoignait de la puissance de la volonté d’émancipation.

Merci aussi pour un article

… qui rappelle les ombres qui pesaient déjà sur le Cambodge des Khmers Rouges.