Par Jacques Chastaing

L’importance de la secousse révolutionnaire égyptienne du 3 juillet 2013, parce qu’elle est la seconde en deux ans et demi, parce que le nombre de personnes qui y ont participé a dépassé tout ce qu’on avait vu dans l’histoire, parce qu’on voit bien que l’état d’esprit révolutionnaire qui la porte est confus, mais continue à aller de l’avant, parce qu’elle est accompagnée d’une simultanéité de révoltes dans différents pays du monde arabe, parce qu’enfin elle est concomitante avec des colères et des soulèvements populaires – chacun avec ses spécificités et leurs similitudes – de la Turquie au Brésil en passant par le Bangladesh, la Bosnie, la Grèce et bien d’autres, tout cela amène à se poser la question: est-ce là un même grand processus historique?

Autrement dit, est-ce que la profondeur de ce qui soulève l’Egypte n’exprime pas quelque chose de commun qui se dit aussi dans le synchronisme des événements qui l’accompagnent dans le monde? Bref, est-ce que les mécanismes de la révolution en Egypte n’offrent pas quelques signes délimitatifs d’une période entière introduisant au déchiffrage du monde actuel?

Et, si oui, quelles sont les logiques communes au sein du chaos apparent de la diversité des résistances, manifestations de masse, rébellions, révoltes, séditions et insurrections que l’on voit resurgir sur la planète?

On ne peut s’empêcher de se poser la question.

On ne peut même essayer de comprendre ce qui se passe en Egypte et donc où peut aller cette révolution sans tenter de réfléchir à cet échelon. Au-delà des explications paresseuses qui nous enferment le plus souvent dans le pays ou dans le monde arabe en nous parlant de dictatures sclérosées, d’économie de rente, ou nous connectent certes au monde mais de manière superficielle avec, par exemple, la génération Facebook.

Permettons-nous donc quelques hypothèses.

Où va la révolution égyptienne?

Depuis deux ans et demi, des millions et des millions d’hommes et femmes en Egypte sont montés sans répit sur la scène politique pour tenter de prendre en main leur destin.

Il serait trop long dans le cadre de cet article de relater l’ensemble des expériences politiques et sociales qu’ont mené les Egyptiens depuis deux ans et demi. Il suffit de dire qu’elles ont été très nombreuses et qu’elles n’ont jamais cessé, allant bien sûr du renversement de Hosni Moubarak et Mohamed Morsi, à une multiplicité de luttes et grèves économiques dispersées dans des usines ou des quartiers, qui ont d’ailleurs atteint des records historiques mondiaux en ce début de printemps 2013, mais aussi des grèves générales catégorielles ou régionales, en passant par des affrontements de rue violents, jusqu’à la guérilla urbaine, la construction initiale de milices d’autodéfense, des élections en pagaille aux participations monstres ou à l’abstention la plus massive, des vagues globales de désobéissance civile ou régionales, des expériences d’auto-organisation, la création d’une multitude d’initiatives pleines d’inventivité autour de médias libres, de créations artistiques, d’échanges intellectuels avec une infinité de débats et d’échanges sur tous les sujets…

Nonobstant tous ceux qui essaient sans répit d’enterrer cette révolution sous un hiver islamiste ou un coup d’Etat militaire, elle n’a pas cessé, mobilisant dans un processus, chaotique mais continu, les couches les plus larges du peuple, des plus attardés jusqu’aux révolutionnaires les plus avancés, des campagnes de Haute Egypte aux faubourgs et aux bidonvilles des grandes villes industrielles du delta du Nil, jusqu’aux universitaires les plus nuancés, des magistrats aux ouvriers, des femmes aux policiers, des enfants aux cheikhs, des supporters de foot Ultra aux habitants des beaux quartiers de Zamalek [quartier allant de l’extrémité septentrionale de l’île de Gezira jusqu’au nord de la rue du 28 juillet], des plus fatigués aux plus énergiques, des plus timides aux plus audacieux, bref toute l’Egypte s’est éveillée, dans sa diversité de situation, de points de départ et de points de vue, de l’âge tribal à celui de Facebook, des villages coupés du monde sans eau ni électricité à des villes-monde comme Le Caire,

La révolution montre peu à peu à bien des Egyptiens et au grand jour ce qu’est leur pays, la misère qui fait plier les hommes, la dictature qui les écrase, la situation des femmes et des enfants mais aussi le courage insoupçonnable en chaque homme et femme, l’aspiration à la liberté, à un monde meilleur, les faux-semblants militaires et les hypocrisies religieuses, les classes sociales et leurs intérêts, ce qui est à l’œuvre souterrainement – depuis trente ans – ce qu’on ne pouvait que soupçonner dans des chiffres et graphiques sans en discerner la dynamique.

La révolution dévoile, explique l’Egypte telle qu’elle est, s’est faite, et telles que sont ses contradictions. Mais aussi ouvre au dévoilement du monde. L’hypocrisie, par exemple, des «démocraties occidentales» soutenant la dictature islamiste des Frères musulmans au motif de sa soi-disant «légitimité» électorale, ou au contraire l’enthousiasme pour Tahrir des peuples qui veulent une «réelle démocratie maintenant», fussent-ils relativement «nantis», des «Indignés» espagnols à ceux d’Occupy aux Etats-Unis, mais encore de la place Taksim à Istanbul à celle de Shabbag à Dacca, en passant par celles de Rio ainsi que d’autres villes au Brésil ou du Québec [mouvement étudiant élargi à des secteurs de la population en 2012].

Si l’on cherche où va cette révolution, il faut bien sûr comprendre d’où elle vient. Pour comprendre comment l’Egypte peut nous changer, comprendre comment le monde a changé l’Egypte.

Des spécificités arabes ou des ouvertures à la compréhension

des trente dernières années sur le globe?

Même si le mouvement des «indignés» a porté dans un premier temps l’écho des révolutions arabes au-delà des frontières de ces pays, la logique et le cadre de ces révolutions semblent pour beaucoup, experts ou non, appartenir à une aire culturelle spécifique, surtout depuis que le «printemps» arabe semblait étouffer sous l’hiver islamique.

Pourtant, après la contestation des militaires égyptiens qui a fait échouer leur coup d’Etat de juin 2012, depuis les frémissements de révoltes populaires de Benghazi en Libye [en septembre 2012] contre les milices islamiques, les multiples protestations du peuple tunisien contre le pouvoir islamiste d’Ennahda ou les exactions des milices salafistes, et, enfin, le véritable soulèvement égyptien contre la dictature des Frères musulmans et de ses alliés salafistes et jihadistes, la pensée endormie, ici [en Europe] s’est étonnée à nouveau. Ah bon! Ces peuples qu’on a d’abord voués à la soumission séculaire à la dictature, puis à la religion, ne veulent donc ni de l’un ni de l’autre?

Mais, une fois l’étonnement passé, l’esprit, faute d’outils adéquats pour penser l’événement, se rendort aussitôt! C’est particulier à l’Egypte. Tout au plus au monde arabe. L’Egypte n’a rien à voir avec le Brésil!

Pourtant on assiste sous nos yeux à un soulèvement absolument sans précédent dans l’histoire du monde. Le monde ne serait-il pas concerné, impliqué même?

Réfléchissons à ce qui vient de se passer sous nos yeux: des millions d’Egyptiens à travers tout le pays, des campagnes arriérées au centre des villes, se sont engagés dans une révolte ouverte contre le règne des Frères musulmans, la maison mère de tous les mouvements islamistes modernes qui ont occupé le centre de la scène politique et l’attention principale des médias occidentaux depuis trente ans, et l’ont fait tomber.

Les médias occidentaux ont jeté un œil avec le prisme paresseux, mais en réalité inquiet, du coup d’Etat, des risques de guerre civile, bref «d’Egyptiens en guerre contre des Egyptiens», d’une crise spécifiquement circonscrite. Et pourtant, dans leur propagande honteuse, on les sent «à cran», et nous, à l’inverse, on espère quelque chose. Mais quoi?

Il faut dire que le constat semble suffire aux tenants des spécificités du mouvement arabe: après avoir seriné que l’Egypte n’était pas la Tunisie et la Syrie n’est pas l’Egypte, ces révolutions n’ont pas débordé l’aire arabe. Est-ce à dire que les causes de ces révolutions sont spécifiques à cet espace?

Pour étayer cela, il a souvent été dit que les raisons des révolutions arabes reposaient sur une contradiction spécifique à ces pays, entre, d’une part, des régimes dictatoriaux sclérosés et d’autre part une jeunesse hautement scolarisée, ouverte aux influences du monde moderne, mais réduite au chômage.

On a cherché également les causes spécifiques de ces révolutions dans les particularités de régimes économiques rentiers, que ce soit la rente pétrolière ou celle d’un système «compradore» qui bloqueraient par la corruption et le clientélisme tout développement économique. On voit même des courants égyptiens ou tunisiens reprendre à leur compte ces conceptions pour en faire leur programme de développement économique de ces pays par l’alliance de toutes leurs classes honnêtement égyptiennes ou tunisiennes, fussent-elles ouvrières ou bourgeoises.

Dans cette logique «arabisante», on a déconnecté ces surgissements des résistances ouvrières sud-européennes, des surgissements en Turquie, au Brésil ou au Bangladesh, ne voyant qu’une coïncidence dans la simultanéité des révoltes sur la planète et dans le monde arabe.

Il est vrai que les révolutions arabes n’ont pas été provoquées par la crise «économique» de 2007-2008 – et qui n’a cessé de se prolonger et qui sur le point de prendre une dimension mondialisée – qui est, par contre, en train de pousser, dans différents pays de l’Europe, les prolétaires dans les rues.

Les révolutions égyptiennes et tunisiennes ont commencé avant la crise «économique». Egypte avait connu un mouvement de contestation politique démocratique dans les années 2004-2006 suivi par une large vague de grèves en 2006-2008, qui ont créé la base du renversement du régime. En Tunisie, ce sont les soulèvements ouvriers dans le bassin minier de Gafsa en 2007-2008 qui ont jeté les fondements de la révolution.

En Europe, par contre, les toutes premières manifestations datent de décembre 2008 avec la révolte de la jeunesse grecque suivie au printemps 2009 par les manifestations contre les licenciements en France, la grève générale aux Antilles françaises au début 2009 [«Département et région d’outre-mer» de la République française, comme statut réformé en 2003], etc.

Cependant, raisonner ainsi ne serait que s’intéresser à l’écume des choses et faire de ladite crise financière une cause, un début alors qu’elle ne l’est que secondairement, étant principalement un aboutissement.

C’est au processus qui a conduit à l’éclatement de la crise qu’il faut s’intéresser.

Certes, ladite crise financière s’alimente elle-même dans une logique folle qui lui est propre et que personne ne semble pouvoir maîtriser, semblant être la cause de tout ce qui s’effondre aujourd’hui. Pourtant la crise financière est elle-même une conséquence d’une crise de surproduction [et suraccumulation] née aux Etats-Unis dans le milieu des années 1960, étendue au monde dans les années 1970, qui a transformé le monde sous nos pieds pendant trente ans, sans que nous [ou que la large majorité] l’ayons bien perçu.

L’éclatement de la crise financière fonctionne donc aussi comme un dévoilement de ces mutations du monde des 30 dernières années, où la planète s’est transformée, de Pékin à Tunis, en passant par Le Caire, Athènes ou Madrid. Un dévoilement où le politique ronronnant est révélé nu, obsolète, avec trente ans de retard sur l’économique et le sociétal. Les révolutions arabes, la double révolution égyptienne, en sont un autre dévoilement pour celui qui veut y aller voir, sortir de l’engourdissement intellectuel des routines.

Car si les vieilles structures, les vieux partis et syndicats, les vieilles mentalités et habitudes, craquent de tous bords, ils arrivent cependant encore à imposer un temps leurs vieux schémas aux temps présents. Ce qui provoque indifférence, ou confusion des idées.

Le choc des plaques arabes révèle une tectonique bien plus générale

Ils avaient des yeux pour voir et ils n’ont rien vu

Les révolutions arabes ont surpris. Il faut dire que les femmes et les hommes qui luttent courageusement et opiniâtrement depuis longtemps, mais surtout depuis plus de deux ans dans les pays arabes contre les forces réactionnaires – que ce soit en Syrie, en Egypte, en Tunisie, au Soudan ou d’autres pays de la région – ne bénéficient pas en Europe d’un grand soutien ni d’un grand intérêt, y compris dans les milieux de gauche et d’extrême gauche. Est-ce parce qu’ils sont arabes et que nous aurions une vision européocentriste, y compris de la révolution?

Les chutes de Ben Ali [Tunisie] et Moubarak [Egypte] paraissaient «impensables».

Celle de Morsi l’était encore plus. Pourtant nous étions prévenus.

Nos schémas mentaux, nos manières de raisonner ont failli.

Il n’y a qu’à voir avec quelle rage certains s’accrochent à l’idée d’un simple coup d’Etat militaire. Ce ne serait pas que rassurant pour la diplomatie américaine, ce le serait aussi pour des esprits par trop bousculés. Les révoltes des peuples tunisiens et égyptiens, mais aussi libyens, contre leurs dirigeants islamistes surprennent.

Et puis on oublie. La chute des Frères musulmans paraît si ahurissante qu’il faut tenter de la cacher derrière un coup d’Etat. Ou derrière l’idée que de toute façon cela n’ira pas bien loin, il n’y a pas de parti réellement révolutionnaire et socialiste, etc.

En sommes-nous si sûrs ou est-ce décidément trop «impensable»?

D’autant plus que si on a affaire à un phénomène spécifiquement égyptien, d’où en Egypte même est venue cette violente hostilité à l’islam politique? On ne l’avait pas vue venir? C’est qu’elle aurait donc surgi en seulement un an? Cela est incroyable. Pour n’importe quel pays d’Europe n’aurions-nous pas cherché de lointaines causes structurelles, toute une histoire?

Pour nous faire gober ce surgissement soudain, on nous sert alors des explications rassurantes: Morsi n’a pas su répondre aux demandes économiques du peuple égyptien qui a faim; il n’a gouverné que pour les Frères musulmans et pas pour toute l’Egypte… Ah bon? Il n’y a que les Egyptiens qui ont faim? Il y avait donc des Egyptiens qui ne se retrouvaient pas dans l’islamisme? Et ils étaient si puissants? On croyait que ces pays étaient voués à l’arriération et à l’islam, de manière quasi génétique… Qu’ils n’avaient quasi pas d’histoire comme le disait Sarkozy à Dakar [le 16 juillet 2007, Sarkozy affirme, après avoir fait allusion à la colonisation comme «une faute», que le «drame de l’Afrique» vient du fait que «l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire. […] Le problème de l’Afrique, c’est qu’elle vit trop le présent dans la nostalgie du paradis perdu de l’enfance. […] Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n’y a de place ni pour l’aventure humaine ni pour l’idée de progrès»].

On peut donc légitimement se demander pourquoi cette situation paradoxale, pourquoi et comment nous pensons si mal ces révolutions?

On peut bien sûr incriminer à juste titre les grands médias qui mentent, déforment la réalité et en cachent des éléments essentiels, tout particulièrement dans leur façon de «couvrir» ou plutôt de «recouvrir» les événements en Egypte et en Tunisie. Il est vrai qu’ils déforment gravement notre représentation. Mais n’est-ce pas aussi nos propres préjugés sur les peuples de ces pays – mais aussi sur la révolution – qui nous exposent trop facilement à ne pas porter un regard critique suffisant sur les constructions mentales que les médias confortent.

L’un de ces préjugés a consisté à considérer d’emblée que les mouvements émancipateurs de ce qu’on a appelé le printemps arabe n’allaient pas bien loin et qu’ils étaient condamnés à être balayés à plus ou moins brève échéance par la contre-révolution islamiste. Certains l’ont écrit et beaucoup l’ont pensé.

Or la condescendance fataliste à l’égard du «printemps arabe» n’a pas cessé d’être mise à mal tout au long de ces deux années par l’action obstinée des masses populaires, des femmes, des jeunes, des mouvements de gauche et révolutionnaires dans tous ces pays-là.

Le déclin des Frères musulmans est visible depuis la fin des législatives de l’hiver 2011, plus particulièrement encore lors des manifestations de janvier et février 2012 qui les avaient déjà pris pour cible. Les résultats électoraux du premier tour de la présidentielle [où les Frères musulmans ont perdu 7 millions de voix, passant pour l’ensemble des islamistes de 70% des voix aux législatives à 25% pour les Frères musulmans à la présidentielle], l’effondrement de leurs résultats électoraux dans les syndicats professionnels, l’abstention massive au référendum de décembre 2012 qui a consacré, par défaut, la Constitution islamique en Egypte, mais où le peuple a mis en minorité tous les partis.

Et pourtant on n’a rien vu. «Ils avaient des yeux pour voir, et ils ne voyaient pas. Une bouche pour parler et ils ne parlaient pas» [entre autres, in Matthieu].

Au travers de cette obstination à ne pas voir, on sent là qu’il s’agit de quelque chose de profond. En fait, probablement, de trente ans de construction de préjugés, de méfiance, de désillusion, de désintérêt à l’égard de ce qui vient d’en bas, de l’initiative populaire, des peuples, du prolétariat, de la révolution.

Il n’y a guère plus de deux ans, ce mot, cette idée étaient bannis de notre vocabulaire et de notre univers mental. Même bien des révolutionnaire n’y croyaient plus. Immense bénéfice déjà, des révolutions tunisiennes et égyptiennes d’avoir réintégré cette idée dans le monde.

Et alors qu’aujourd’hui la signification de la chute des Frères musulmans est que ces mêmes révolutions bandent leurs forces pour faire tomber tous les petits Ben Ali, Moubarak et Morsi installés à tous les niveaux des institutions économiques, sociales, politiques, militaires, policières, morales, religieuses, culturelles et aussi intellectuelles sans qui les dictateurs n’auraient pu tenir, n’est-ce pas aussi nos idées reçues, «installées» que nous sentons vaciller, avec un certain malaise.

Imaginons un instant une suite possible: au vu de l’immense participation des femmes au renversement des Frères musulmans, le féminisme égyptien, arabe dans la foulée, ne va-t-il pas devenir un moteur du féminisme mondialisé, comme il l’avait été un moment après la révolution égyptienne de 1919? Mais, cette fois, révolutionnaire et peut-être social comme il le fut à ses origines? Le combat laïc [au premier niveau, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, et les autres dimensions] qui vient de marquer des points importants en Egypte ne pourrait-il pas rappeler que la laïcité vivante est, elle aussi, un combat révolutionnaire, émancipateur, une dynamique et pas un équilibre entre forces réactionnaires et révolutionnaires, comme ça l’est dans ce cas de figure?

Ces questions sont bien sûr ouvertes mais aussi des réponses à tous ceux qui ne voient là-bas qu’un coup d’Etat militaire ou qui se disent que de toute façon, tout cela échouera car il n’y a pas de parti politique capable de porter jusqu’au bout les aspirations profondes du peuple.

Accrochez-vous, ça va tanguer…

Des révolutions qui dévoilent l’esprit né de la modification de la géographie mondiale

de l’industrie et de la crise de surproduction qui l’a générée

Regardons maintenant en quoi le monde est impliqué, comment il a changé l’Egypte.

La crise de surproduction étendue au monde dans les années 1970 a conduit le capitalisme, à partir des années 1980, à la fuite en avant de l’endettement, dont nous voyons les effets aujourd’hui, ici. Mais cela a aussi mené à la recherche de nouveaux marchés comme de nouveaux prolétaires à bas salaires bâtissant ainsi une nouvelle géographie mondiale de l’industrie, faisant glisser le caractère emblématique de la production vers une zone Asie-Pacifique.

Cela a conduit au travers de l’explosion industrielle de la Chine, et, dans une moindre mesure, de l’Inde, du Brésil et de quelques autres: à la mise en concurrence des travailleurs du monde; à une vague de «délocalisations», baptisées «mondialisation»; puis à la dérégulation planétaire des protections sociales; à une vague mondiale de privatisations qui n’a pas épargné l’Egypte dans les années 2000 et conduit à la fermeture de nombreuses entreprises «nationales» dans ce pays conduisant à la disparition des protections sociales qui y étaient attachées et tout simplement la fermeture de milliers d’entreprises, renforçant chômage, précarité et travail informel.

Ainsi ont été jetées les bases économiques et sociales des soulèvements actuels à l’échelle du monde et aussi les bases humaines et psychologiques de la compréhension de la responsabilité de l’ordre capitaliste et de sa remise en cause par-delà les particularités locales.

Dans les années 1980-1990, l’ouverture à la concurrence mondiale a parfois entraîné une certaine industrialisation mais surtout, et partout, la privatisation des productions d’Etat les plus traditionnelles, comme le textile, par exemple, en Egypte dont les entreprises sont rachetées par le capital indien. Et quand cette industrialisation a abouti à implanter d’autres entreprises, plus récentes, elle l’a fait dans des conditions dégradées. L’économie des pays riches du Nord a mis les travailleurs du Sud à la merci des «forces du marché» et des travailleurs et travailleuses dépendant des investisseurs du Nord, pendant que celles et ceux du Nord ont– de manière différenciée selon les secteurs – perdu leur travail mis en concurrence avec les bas salaires propres à la production et reproduction de la force de travail dans les pays dits du «Sud».

En même temps, de l’Egypte à l’Inde, mais aussi dans le monde occidental, depuis les années 1990, les quelques protections étatiques des pays pauvres décolonisés et de plus amples en Occident, se sont effondrées ou dégradées face à la déferlante de privatisations et la mise en concurrence des salarié·e·s du monde provoquant la croissance de la pauvreté à la base de la «pyramide sociale», avec un mouvement ascendant de la richesse au sommet du cône pyramidal. Un écart de plus en plus grand, de plus en plus visible, de plus en plus choquant.

On ne peut penser ce qu’il y a de spécifique dans la révolution égyptienne, les révolutions arabes hors de ce contexte commun à tous.

La seule économie de rente comme le clientélisme dictatorial des sociétés arabes peuvent en effet expliquer bien des émeutes d’hier, de ces explosions sporadiques sans durée ni espoirs. Mais ces facteurs ne peuvent certainement pas fournir une explication des révolutions prolongées que nous connaissons aujourd’hui, ni des places Tahrir, des révolutions Facebook, des vagues de grèves sans fin, de la remise en cause massive des pouvoirs islamistes, de deux révolutions en deux ans en Egypte comme de plus de 20 millions d’Egyptiens – selon les estimations sérieuses – dans les rues du 30 juin au 3 juillet 2012.

Si on cherche à comprendre en regardant le point de départ, le déclic de la révolution égyptienne, on le trouve au milieu des années 2000, avec les premières grandes grèves et le mouvement «kifaya» (ça suffit) lorsque le gouvernement dit des «millionnaires» s’est lancé sur recommandation du FMI dans une vague de privatisations, la destruction des protections étatiques, des services publics et à travers ça le blocage de tout avenir pour la grande majorité des jeunes, des jeunes diplômés y compris [cette jeunesse qui forme une part fort importante de la population de l’Egypte: 44,1% officiellement en 2006 avait entre 10 et 34 ans; ce pourcentage a augmenté; une population urbanisée au sens non restrictif du terme; une émigration qui a subi des chocs suite aux guerres impérialistes dans la région].

Mais il ne pouvait y avoir ce déclic que si la société avait déjà changé souterrainement dans le contexte mondial des trente dernières années: celui de la crise de surproduction [et de suraccumulation]; de l’extension et modification de la géographie industrielle; de la financiarisation de l’économie; de l’urbanisation; les révolutions familiales, matrimoniales, communicationnelles, migrationnelles; de l’éclatement de l’URSS mettant fin à la main mise du stalinisme sur la pensée ouvrière; de l’usure de l’idéologie nationaliste des révolutions coloniales; des évolutions de «l’espace oppositionnel public mondial» dans ce qu’on a appelé la vague altermondialiste et ses «forums sociaux mondiaux»; et enfin des modifications de la pensée universitaire qui, elle aussi, prenait peu à peu la dimension de la globalité des problèmes, ne serait-ce qu’au travers de l’écologie, des sciences de la terre, de la World History, mais aussi des Cultural Studies, des Subaltern Studies, ou de l’Histoire émotionnelle et encore bien d’autres.

C’est probablement cette combinaison de facteurs qui explique et encadre les révolutions arabes et leur donne leur caractère, leur trajectoire et leur impact sur le monde.

Les révolutions arabes ont commencé à nous révéler ce qui se cachait dans cette période tout en donnant l’horizon commun, les convergences, de ce qui n’est, pour le moment, pour les consciences humaines, qu’encore que concomitant, synchronique.

Trente ans de transformations

Le pouvoir islamique comme garantie de la dictature des «marchés»,

de paiement de la dette et d’obéissance au FMI

Les deux révolutions égyptiennes nous montrent que la démocratie parlementaire ne peut pas prendre corps dans ce pays. Il faut une autre démocratie. Ils sont si pauvres qu’ils n’ont pas les moyens d’accompagner la démocratie représentative de l’ensemble de ses dispositifs: une presse libre, la liberté de réunion et d’association y compris dans les usines, une justice indépendante, une école baignant toutes les classes sociales, un Etat laïc, une hiérarchisation sociale qui ne soit pas trop excessive (ou visible), une relative égalité des hommes et des femmes comme entre les territoires, un accès à l’eau, l’électricité, les médias, internet, le droit à la protection contre la maladie, la vieillesse, le chômage… c’est-à-dire un niveau de vie autrement supérieur à celui d’aujourd’hui, qui permettrait à la démocratie représentative d’exister et de durer un tant soit peu.

C’est si évident qu’il a fallu pour donner un peu de crédit à la démocratie représentative égyptienne toute l’aide du Moyen Age religieux islamique qui a dû se convertir laborieusement au parlementarisme et a fait siéger ses barbus d’un autre temps sur les travées du XXIe siècle.

Mais on ne peut pas déguiser si facilement un cheikh en député – sinon pour des médias occidentaux – car ce sont toutes leurs relations sociales qu’il faudrait changer. Un cheikh n’est pas qu’un turban, mais un ensemble de relations sociales, matrimoniales, humaines, psychologiques.

Toute la signification des événements actuels dit qu’il n’y a pas d’espace durable stable entre la dictature militaire et religieuse et la démocratie directe.

C’est pourquoi, tout en soutenant cette fiction toute formelle de démocratie électorale, fut-elle affublée d’une fausse barbe, les vieux pays occidentaux de démocratie représentative non seulement s’accommodent fort bien de la domination dictatoriale islamiste, mais la recherchent.

Ça s’est vu clairement dans la dénonciation du coup d’Etat militaire égyptien et le soutien explicite à la légitimité des Frères musulmans.

Mais on a vu aussi en coulissea les puissances occidentales veiller à rapprocher les élites militaires et patronales égyptiennes, des familles régnantes et des grands conglomérats du Golfe, toujours plus étroitement liés aux grands Etats occidentaux.

L’Arabie saoudite a promis 4 milliards de dollars à l’Egypte, plus que les montants offerts par les Etats-Unis et l’Europe. La Kuwait Investment Authority a annoncé en avril 2012 qu’elle créait un fonds d’investissement souverain d’un milliard de dollars pour investir dans des entreprises égyptiennes. Le groupe koweïtien Kharafi, dont on estime qu’il a déjà 7 milliards investis en Egypte, a annoncé qu’il empruntait 80 millions de dollars pour investir dans ce pays. Le Qatar, aussi, a apporté 4 milliards, et envisagerait d’investir jusqu’à 10 milliards de dollars, selon son ambassadeur en Egypte.

Actuellement, la dette extérieure de l’Egypte s’élève à environ 35 milliards de dollars. Entre 2000 et 2009, bien que le pays ait payé environ 24,6 milliards pour le service de la dette, le niveau de la dette égyptienne s’est accru d’environ 15%. La différence entre les prêts reçus et les montants remboursés, s’est élevée à 3,4 milliards de dollars durant la même période. En d’autres termes il y a plus d’argent qui coule des pauvres d’Egypte vers les banques les plus riches d’Amérique du Nord et d’Europe, que l’inverse. Or, pour ces derniers, il faut que ce flux continue. C’est cela qui détermine l’implication des puissances occidentales dans ce pays et pourquoi les Egyptiens ne peuvent se libérer sans contribuer à la libération des autres peuples du monde.

Voilà l’arrière-fond des discussions occidentales autour de l’Egypte et ce que cache le satisfecit qu’avait donné Obama au pouvoir «islamiste» de Morsi lorsque ce dernier avait été élu. «L’objectif doit être un modèle dans lequel le protectionnisme cède le pas à l’ouverture […]. L’appui de l’Amérique à la démocratie sera par conséquent basé sur la garantie de la stabilité financière, […] l’intégration dans des marchés en concurrence les uns avec les autres et avec l’économie mondiale.» Il faudra donc: «1° Ouvrir des secteurs protégés […] qui ont des barrières contre les investisseurs étrangers… 2° réduire les taxes à l’importation et les barrières non tarifaires. 3° lever la protection des entreprises étatiques en les exposant à la concurrence.»

C’est à cette fin que les porte-parole des Etats-Unis, de l’Europe et les médias à leur suite, insistent pour dire que les révolutions arabes n’étaient pas des révoltes contre plusieurs décennies de néolibéralisme, mais seulement un mouvement contre un Etat qui avait mis des obstacles à la poursuite de l’intérêt individuel donc au marché libre. Et les militaires font partie de cet obstacle puisqu’ils possèdent de 20 à 40% ( si l’on ajoute prête-noms, membres de la famille, etc.) de l’économie égyptienne. Ce que répètent plus ou moins consciemment en l’enjolivant un certain nombre d’experts, journalistes et intellectuels.

Une urbanisation galopante qui défait les vieilles solidarités et en ébauche d’autres

Mais la libéralisation économique a produit des effets imprévus.

En cassant toutes les protections, elle a poussé les pauvres à chercher une porte vers une vie meilleure dans les villes et a conduit à une urbanisation débridée. L’Egypte a une urbanisation et une densité de population six fois plus importante que celle de la Hollande, pourtant la plus forte d’Europe. Le Caire est passé de 3 millions d’habitants dans les années 1960 à 20 millions aujourd’hui. Sanaa, la capitale du Yémen, de 50’000 en 1960 à 2’500’000. Au-delà de ces villes phares, une foule de villes moyennes et petites ont émergé. Dans le monde arabe en 1950, sur les 100 millions d’habitants, 26% vivaient en ville, aujourd’hui ils sont plus de 66% pour les 350 millions actuels, ce qui recouvre une évolution générale: près de 55% des habitants de notre planète sont citadins aujourd’hui

L’urbanisation crée un prolétariat des services urbains mais surtout un énorme prolétariat «informel» sans aucune protection. Les bidonvilles aux conditions de vie dramatiques, 1 à 4 millions dans celui du cimetière du Caire, la jungle urbaine et l’émigration bousculent les traditions, détruisent les vieilles solidarités mais aussi ce qu’il y a de plus pesant et coercitif dans la tradition et créent ainsi un «espace de liberté». Cette «liberté» est celle d’un prolétariat féminin et enfantin à être exploité sans limites. Mais en même temps qu’elle devient cette jungle, la ville mixte les traditions et fait sortir ces nouveaux prolétaires de leurs anciennes solidarités pour leur en faire chercher de nouvelles dans ces «villes-monde». En même temps qu’elle devient cette «jungle», la ville fait rentrer ces travailleurs dans le prolétariat mondial «moderne». Femmes et enfants en premier.

L’Egypte de Moubarak était une dictature, mais dans la mégalopole du Caire, on pouvait compter sous les dernières années de son règne, environ une manifestation et trois grèves par jour. La police réprimait sauvagement, mais semblait dépassée par le gigantisme de cette fourmilière humaine. Ce qu’il faut comparer aux quartiers qui se créent en une nuit à Istanbul (sa périphérie). Ce qu’il faut raccorder aux 10’000 émeutes recensées en 2010 ou 2011 en Algérie sur les questions urbaines et salariales.

Chaque nuit un morceau de bidonville naît. Des bidonvilles gigantesques accueillent ces migrants, une foule d’enfants sans famille qu’on estime à un million au Caire, donne tout à la fois la base des violences urbaines [1] et en même temps des graines de Gavroche qu’on peut lire dans les exploits révolutionnaires des supporteurs de foot Ultra égyptiens ou l’interview qu’on peut trouver en première page (A l’Encontre-TV) du site «A l’Encontre». Ces enfants «incroyables» sont notre temps. On connaissait les enfants soldats, voilà les enfants révolutionnaires.

Les villes d’hier ont créé la démocratie parlementaire avec 14% de citadins autour de 1900. Nos révolutions industrielles et urbaines européennes du XVIIe au XIXe siècle sont des jeux d’enfant par rapport aux bouleversements de ces trois siècles ramassés en seulement 30 ans.

Ce monde urbain d’aujourd’hui est par son importance, infiniment plus politique que celui d’hier. Mais une politique qui ne peut se résumer à l’ère d’internet à des débats parlementaires surannés.

Par son caractère urbain, sa diffusion par internet et sa durée, cette révolution nous montre que la planète oppositionnelle ne se réduit plus sur une face du globe à des révoltes condamnées à n’être que des émeutes rapides ou marginalisées suivies de longues périodes de répression et, sur une autre face, à des conflits défensifs de classes populaires relativement nanties, protégées et conformistes. Elle nous révèle une marche de l’humanité réunifiée en train de chercher une nouvelle citoyenneté commune face aux barbaries que laissent entrevoir les décours de la crise économique internationale.

C’est pour cela que la place Tahrir a pris cette importance, en servant de révélateur de ces trente ans d’évolution économique et humaine de la planète qui nous étaient restés jusque-là invisibles ou sans signification.

Elle est un miroir de ce que nous sommes devenus en même temps que de ce dont nous sommes capables. Ce Tahrir urbain a été un miroir magique car ses reflets ont un pouvoir de métamorphoses pour ces raisons. Ce catalyseur a révélé par une farandole de places publiques occupées autour du globe les premiers pas d’une communauté nouvelle, d’une citoyenneté mondiale réinventée et libérée : une mondialisation de la révolution.

Une vague d’immigration d’une ampleur jamais connue dans l’histoire de l’humanité

La dernière mondialisation a produit d’autres effets sur l’Egypte.

En très peu de temps, avec la nouvelle géographie mondiale de l’industrie, l’urbanisation, la destruction des vieilles structures familiales, la mobilité des hommes et des marchandises a explosé, multipliée par mille si on la compare à 1800.

Ces dernières décennies, des vagues d’immigration d’une ampleur sans précédent dans l’histoire de l’humanité ont créé de nouveaux collectifs humains cherchant à briser les vieilles institutions nationales et familiales dans lesquels ils étaient enfermés jusque-là.

Plus de 22 millions d’Arabes ont émigré ces derniers temps, souvent dans les pays du Golfe mais aussi en Europe ou encore plus loin. Les Egyptiens sont légion au Koweït ou dans les pays du Golfe. Dans le désespoir qui frappe ces pays, il n’y avait qu’une échappatoire: fuir à l’étranger, y travailler, faire des études, partir, rêver d’un ailleurs meilleur. Au contact d’autres cultures, d’autres manières de faire, de vivre et lutter, une génération de jeunes s’est découvert d’autres horizons, d’autres objectifs. Avec Internet, elle a non seulement maintenu le contact avec l’étranger, mais s’est mise à penser aussi à cette échelle. La démocratie Facebook est planétaire et s’accommode mal des frontières nationales, des dictateurs locaux et de l’uniforme mental unique.

Mais en même temps que le monde n’a jamais été aussi petit pour les capitaux, jamais il n’a été autant mis d’entraves à la circulation des pauvres, faisant de leurs propres pays et des idéologies nationalistes, familiales, religieuses des systèmes de pensée dépassés, de vastes prisons, physiques ou intellectuelles, où ils sont condamnés à survivre ou mourir. Cela se vit particulièrement avec le mouvement des «indignés» israéliens [voir les articles sur ce site sous la rubrique Israël], avec les manifestations massives des étudiants, au même titre que celles des jeunes Palestiniens qui refusaient l’avenir que leur proposaient l’OLP et le Hamas.

Avec les conflits militaires des années 1990, une bonne partie des émigrés dans les Etats du Golfe est revenue. Quand aux frontières européennes, elles sont de plus en plus hermétiques… Les portes de la prison se refermaient à nouveau. Les murs ne pouvaient qu’être repoussés.

Ironie de l’histoire, Le Pen n’aura pas été pour rien dans les soulèvements arabes actuels [Jean-Marie Le Pen a rencontré Saddam Hussein et avec Marine ont manifesté, par exemple en février 2012, leur appui à Bachar el-Assad et ont regretté «la paix» qui régnait en Libye au temps de Kadhafi].

Une révolution matrimoniale qui sape les bases de régimes patriarcaux

L’urbanisation et l’émigration ont eu pour conséquence une véritable révolution matrimoniale souterraine qui sape les bases des régimes dictatoriaux comme les assises de la religion traditionnelle fondées toutes deux sur la famille patriarcale, le mariage en bas âge et entre cousins germains, la soumission des femmes et un taux de fécondité élevé [voir sur la transition démographique dans la région des données dans l’ouvrage Le rendez-vous des civilisations, Seuil, 2007, de Youssef Courbage et Emmanuel Todd].

En 30 ans, en Egypte – mais l’évolution est semblable dans tous les pays arabes – avec une urbanisation considérable et une immigration importante, bien des femmes se sont mis à travailler et ont trouvé par là une certaine émancipation. L’âge du mariage qui était de 17-18 ans pour les femmes est passé à 23 ans, 27 pour les hommes. Ce qui signifie un célibat plus long et une disponibilité plus longue à l’action militante. La fécondité est passée de 6 à 7 enfants à environ 3. On estime le taux de contraception à près de 60%. Le nombre d’avortements, encore interdits, explose. L’écart d’âge traditionnellement élevé entre époux diminue comme l’habitude du mariage endogame. La durée du mariage, assez courte du fait des facilités de répudiation pour les hommes, s’allonge. La polygamie a quasiment disparu.

La place Tahrir, où cohabitent hommes et femmes, a donné un visage à ce chamboulement. Cette cohabitation sans problèmes montre que ces archaïsmes ne sont pas inscrits au plus profond de la «nature humaine» mais ne tiennent que par ces régimes dictatoriaux qui y trouvent leurs assises.

La fête permanente de 4 jours qui a marqué la chute de Morsi n’était pas que la joie provoquée par la chute d’un dictateur, mais la joie d’une libération. C’est la première fois dans l’histoire, qu’un pouvoir islamiste est renversé par un peuple soulevé. C’est une police des mœurs et des esprits qui tombe, un gendarme dans la tête. C’est pourquoi il y avait au moins 50% de femmes et d’innombrables enfants pour alimenter la révolution et faire la fête.

L’ébranlement de cette fête, sera géopolitique étant donné la place centrale des Frères musulmans dans l’histoire de l’islam politique et tout particulièrement de la région. Mais il sera aussi sociétal, faisant peut-être des femmes arabes le cœur du féminisme mondial de demain, comme il l’avait déjà été en partie après la révolution égyptienne de 1919. Notamment lorsqu’une féministe révolutionnaire égyptienne, Hoda Sharaoui [1879-1947], après s’être dévoilée en place publique au Caire, rédigea la partie de la Constitution turque de Mustafa Kemal concernant les femmes, une des plus libres du moment, dans le même temps où la France condamnait encore à mort une femme coupable d’avortement.

Ces archaïsmes matrimoniaux ne concernent pas que l’aire arabe ou musulmane, ils sont, à des degrés divers, planétaires. La plaque de la société bouge et heurte celle des institutions et des coutumes annonçant bien des séismes; la propriété, la famille, le mariage, l’héritage, les frontières nationales, l’éducation, les formes de collectivités, la représentation politique… sont tous en crise et partout. C’est pour cela qu’un ébranlement quelque part trouve tout de suite un écho ailleurs. Il ne s’agit pas que d’une contagion superficielle, mais d’une communauté de situations.

C’est pourquoi nous allons et irons de surprises en surprises.

Ainsi, des dictatures réputées indestructibles mais aux fondations minées de telle sorte, tombent en 18 jours puis en 4 jours seulement.

Des peuples que les experts et les préjugés vouaient à des arriérations séculaires se placent à l’avant-garde d’un mouvement dont on voit qu’il ne cesse pas et, qui, au décours de ses expériences, creuse toujours plus profond. Des jeunes, des femmes, des ouvriers dont on se désolait de leur apolitisme, leur apathie ou leur conformisme, montrent non seulement un courage incroyable mais ne cessent de faire bouger les lignes contre tous les appareils issus du passé à tel point que nos habitudes de pensée, là où le sol n’a pas encore tremblé, ont du mal à suivre le rythme, et même à comprendre tout simplement.

La transformation de l’islamisme politique des Frères musulmans

On attribue souvent le déclin des Frères musulmans au discrédit que lui a valu son passage au pouvoir. A juste titre.

Les Frères musulmans au pouvoir ont annoncé le moment islamiste tant attendu dans le monde arabe. Mais on les découvre heureux de collaborer avec les Etats-Unis et Israël, contre le terrorisme dans le Sinaï, de parler stratégie conjointement avec Washington pour garantir la sécurité d’Israël et contenir le Hamas, de s’aligner sur les Etats du Golfe et le Qatar et de signer un accord d’austérité avec le FMI, contre tout ce qu’ils promettaient d’être.

De plus, ils ne tiennent aucune de leurs promesses électorales, abandonnent tous les objectifs de la révolution, mettent Morsi au-dessus de la Justice comme l’Assemblée constituante et le Sénat, donnent les quasi pleins pouvoirs à l’armée jusqu’au référendum de décembre 2012, garantissent la propriété de tous ses biens à l’armée, autorisent les jugements de civils par les tribunaux militaires, arment des bandes de voyous pour s’attaquer aux manifestants pacifistes, écrivent une constitution qui interdit les syndicats et nie les droits des femmes, annoncent leur intention de diminuer les subventions aux bouteilles de gaz et à l’électricité et d’augmenter les taxes sur de multiples produits, notamment la bière, l’alcool et les cigarettes…. et soulèvent en 12 mois de pouvoir une vague historique de protestation contre leur autorité.

Mais pour en arriver là, les Frères musulmans avaient bien changé ces trente dernières années. Pour déraciner de tels ancrages mentaux, il faut que les structures qui les portaient soient, elles-mêmes, déstabilisées et cela ne peut pas se faire en un an.

Il fallait que, confronté aux conséquences mentales des transformations du pays, le pouvoir politique ait tenu a associé l’islam au maintien de l’ordre contre les révolutions matrimoniales, migrationnelles, communicationnelles, urbaines et surtout sociales que la mondialisation libérale entraînait dans le pays.

Que s’est-il passé?

Tout d’abord, on ne peut penser l’islamisation, comme la dés-islamisation, sans comprendre la nature profondément policière de la société égyptienne où la police était un corps de 4 à 5 millions de personnes. Le policier était un des symboles de l’injustice et de l’oppression. Chaque institution publique avait le devoir de maintenir le pays sous pression constante. Et 80% des institutions publiques appartenaient à ce que l’on appelle l’«Assistance policière». Ce ne sont pas des officiers de police, mais des fonctionnaires qui travaillent au niveau de la rue, qu’ils occupent totalement. Ils sont partout, surveillent les mosquées, les banques, les hôpitaux, les écoles. Ces policiers de la rue étant payés une misère, ils se payaient sur le dos de la population.

Cette police, si proche des milieux populaires, n’était supportée que par l’espoir d’un grand idéal commun, le nationalisme égyptien ou arabe. Or l’élan et les illusions de l’indépendance s’éloignant, il y avait problème. Car le gendarme n’était pas intégré dans le cerveau des hommes, comme il l’est souvent dans le monde occidental où des siècles d’oppression et d’exploitation nous ont fait enfouir au plus profond de nous l’acceptation des règles de la religion capitaliste, d’un monde qui marche sur la tête: aller se faire exploiter tous les jours, toute la journée, toute l’année et à l’heure…

Seule la religion des mosquées pouvait remplir ce rôle. Mais jusque-là, l’islam égyptien était dominé par les confréries soufis, trop «bohèmes» et d’esprit trop «libertaires» guère adaptées à cette fonction policière toute dans les règlements et les interdits. Et le principal d’entre eux, le contrôle des femmes qui transforme chaque homme en un policier intime et familial.

Ce sont les sociétés de Sadate et Moubarak qui ont fabriqué cette islamisation-là du pays. Non pas que les Frères musulmans n’aient pas existé auparavant. Mais ce sont Sadate et Moubarak et les particularités de la période qui leur ont donné leurs caractéristiques actuelles.

Les mythologies d’une économie forte et libératoire issue de l’indépendance dans le cadre national, voire arabe avec la RAU [République Arabe Unie: construction de l’Egypte de Nasser avec la Syrie, en 1958, avec durant une brève période le Yémen, qui prit fin en 1961, et que le gouvernement de l’Egypte a maintenu nominalement jusqu’en 1971] s’effondraient. La vague de libéralisme sauvage qui a détruit les protections sociales d’Etat, poussait les peuples dans une franche hostilité à tout ce qui venait de «l’Occident» en même temps que les courants indépendantistes connaissaient un discrédit marqué. La gauche tout à la fois violemment réprimée – et en même temps renonçant à son programme politique – était incapable de représenter ce mouvement. Par contre, en même temps que des millions d’Egyptiens trouvaient un travail dans les pays du Golfe enrichis par la manne pétrolière, les islamistes savaient donner un écho concret à ces plaintes et souffrances, en remplaçant la fierté nationale par son écho mythifié dans la religion et ce qu’elle promet.

Sadate et Moubarak se sont appuyés sur ce nouvel état d’esprit en voyant dans l’islam la possibilité d’un détournement des aspirations et des colères populaires tout en introduisant dans le psychisme de chacun leurs propres règles policières au travers d’une police des mœurs librement consentie. A partir de la deuxième moitié des années 1970, ils se mirent à islamiser la société à tout va tout en combattant les ambitions politiques des mouvements islamiques.

Les autorités offrirent aux familles des aides financières pour chaque fille qu’elles voileraient. En 1980, ils firent de la charia le deuxième article de la constitution : «l’islam est la religion de l’Etat, la charia est la source de la législation». Depuis 1985, chaque fois qu’une réforme est introduite dans le droit de la famille, il faut l’approbation du Mufti, c’est-à-dire du chef du «clergé», pour autant qu’on ait pu parler de «clergé» musulman, car jusque-là, justement, il n’y en avait pas, l’autonomie et liberté des imams étant leur spécificité. En 2006, les autorités rendirent obligatoire l’attribution d’une religion sur les cartes d’identité, musulman, chrétien ou juif. On naît musulman et on ne peut pas renoncer à la religion musulmane sous peine de mort.

L’Egypte a adopté le système juridique français, le code Napoléon, mais cela ne s’applique pas aux affaires de la famille qui dépendent depuis Sadate et Moubarak de la «charia» et des codes des différentes communautés religieuses. Des tribunaux spéciaux de la famille sont censés veiller à leur application. Un époux peut interdire à sa femme de quitter l’Egypte par une déclaration administrative élémentaire. Il peut répudier sa femme simplement en le lui disant, même si celle-ci ne le veut pas. La polygamie est autorisée. Seuls les enfants musulmans peuvent hériter en cas de familles comportant enfants chrétiens et musulmans. En justice, la parole d’un musulman vaut celles de deux chrétiens. Etc. Ce sont donc Sadate et Moubarak soutenues par les démocraties occidentales laïques qui ont réduit par la religion les femmes aux rôles de seconde zone. Cet islam politique naissait ainsi comme une force d’oppression.

La libéralisation de l’économie amenait le gouvernement à abandonner les secteurs étatiques de l’économie au privé, en même temps que les autorités abandonnaient bien des services publics, hôpitaux, écoles, services de ramassage des ordures… aux islamistes. La montée de l’islamisme est parallèle et le fruit de la montée du libéralisme.

Nasser avait interdit officiellement les Frères musulmans, mais le régime leur permit de focaliser leurs activités sur les élections des unions estudiantines, des clubs des professeurs universitaires et des syndicats durant les années 1970-1980, puis de disputer les élections de l’ordre des Médecins. Cela, pour la première fois, en 1984 pour en conquérir la majorité en 1992, pour investir par la suite les syndicats des Ingénieurs et des Pharmaciens. De fait, si l’armée gardait les pouvoirs régaliens de l’Etat, le pouvoir abandonnait aux Frères musulmans tout le contrôle social de la société, leur interdisant simplement la politique. Un partage des tâches s’effectuait. Les associations professionnelles corporatistes et les mosquées devenaient de ce fait durant ces années 1980-1990 les seuls lieux où on pouvait parler politique avec… les stades de foot.

Cette islamisation de la société devint la seule possibilité d’expression du peuple mais se heurtait en même temps aux forces contradictoires de la révolution matrimoniale, de l’urbanisation, de l’immigration entraînées par la mondialisation libérale de l’économie, ce qui rendait l’islam des Egyptiens de plus en plus douloureux, de plus en plus étranger, leur donnant le sentiment qu’il n’était pas leur, même pas national, mais de plus en plus étranger, importé du Qatar ou d’Arabie saoudite.

C’est pourquoi, avec la chute de la dictature de Moubarak, on a assisté tout à la fois au succès immédiat des islamistes, du fait de leur imprégnation dans la société bien qu’ils n’aient quasiment pas participé à la révolution du 25 janvier, et, en même temps, dès le début, à des fissures dans le système religieux. Ce délitement a pris dans un premier moment la forme de querelles de générations, puis de scissions multiples avant leur rejet politique global, et, avant qu’il ne prenne, peut-être, le rejet de la domination religieuse elle-même.

L’islam fut d’abord un outil politique de libération, ensuite un poids lourdement contraignant, mais peu à peu, après janvier 2011, dans cette société qui se libère, l’ascendant religieux, prend de plus en plus l’aspect d’un contrôle extérieur et pesant, de surcroît hypocrite, aussi tatillon et fragile que celui de la police, apparaissant clairement pour ce qu’il est, une police des corps et des mœurs.

Avec la chute de Moubarak, l’édifice est seulement ébranlé, la religion guère touchée. Par contre, avec la «chute» de l’armée [en juin 2012] et de tous les petits Moubarak que recherchait la suite de cette première étape, avec le désir d’émancipation personnelle qu’elle exprime au travers d’une multitude de luttes et d’associations en tout genre, ce sont les fondements de la religion qui sont remis en cause. La prise du pouvoir par Morsi et les islamistes révèle que la police des esprits est aussi celle de l’économie, la dictature économique est aussi la dictature familiale. On ne peut se libérer de l’une sans se libérer de l’autre. «Pain, justice sociale et liberté» ne peuvent se séparer.

La perte d’influence des islamistes a été extrêmement rapide dans les associations professionnelles préexistantes, la revendication à dégager les petits Moubarak, puis des petits Morsi commençant là. Lors des élections de l’automne 2011, les Frères ont perdu la majorité chez les médecins (et même 70% des sièges) et les journalistes. Ils sont remis en cause dès ce moment chez les avocats et les ingénieurs et sont bousculés chez les professeurs d’université, les étudiants ou les artistes par de nombreuses associations naissantes. Ils ont gardé leur majorité chez les enseignants, bien que cela ait probablement changé depuis, car les Frères musulmans se sont opposés à la grève de cette profession en septembre 2011 suivie par près de 70% des enseignants et ont envoyé police et armée contre eux, en septembre 2012, lors de leur seconde grande grève nationale.

C’était déjà en s’opposant à la grève des médecins – la première dans l’histoire du pays – suivie à 90% qu’ils avaient perdu leur influence. On peut se douter qu’en réprimant la seconde en octobre 2012, où un comité national de grève a été créé contre le pouvoir islamiste, ces derniers aient perdu toute influence dans ce milieu. A partir de juin 2012, le pouvoir de Morsi faisait que cette perte d’influence était transformée visiblement en de multiples scandales de corruptions des députés ou responsables islamistes.

Quand aux ouvriers chez qui ils n’ont jamais eu une grande influence, on peut facilement comprendre qu’ils aient perdu dans ce milieu tout ascendant [2] en réprimant violemment leurs grèves et en cherchant à leur retirer le droit de s’organiser syndicalement.

Outre leur politique, c’est la rupture avec la confrérie de nombre de médecins, enseignants, pharmaciens parfois très appréciés dans les quartiers par leur dévouement à soulager la misère du peuple, qui explique la soudaine chute électorale des islamistes dans les quartiers populaires ou dans des villes comme Alexandrie, présentée comme leur fief, où ils avaient acquis auparavant leur place par l’œuvre charitable de ces milliers de militants sociaux dévoués.

C’est tout cela qui explique la «surprise» de l’écroulement du vote islamiste avant même le pouvoir de Morsi, aux présidentielles de mai 2012 puisqu’ils sont passés d’une domination insolente de 70% aux législatives de l’hiver 2011 à un faible 25% pour les Frères musulmans au premier tour des présidentielles de mai 2012. Morsi ne devant sa présence puis son succès au second tour des élections présidentielles qu’aux énormes fraudes qui ont privé le candidat socialiste nassérien [Hamdeen Sabahi] de la première place au premier tour, et au choix de l’armée au second de se rallier finalement à lui, en le choisissant comme vainqueur du fait qu’elle venait de vérifier sa propre incapacité à assurer seule le pouvoir, par l’échec de sa tentative de coup d’Etat de juin 2012. La menace d’une seconde insurrection populaire l’avait fait reculer.

C’est toute cette évolution qui explique l’immense mobilisation contre Morsi et l’écroulement de son pouvoir en seulement 4 jours sans que l’appel à la résistance des Frères musulmans n’ait trouvé un grand écho populaire malgré le soutien des puissances occidentales.

Il y a eu des tentatives, bien sûr, mais sans commune mesure avec la taille de l’énorme machine qu’avaient construite les Frères musulmans.

Comment expliquer l’écroulement subi de ce colosse sans voir qu’il reposait sur des pieds d’argile, que l’édifice était sapé et sans comprendre comment et pourquoi cette vulnérabilité s’était peu à peu développée ces trente dernières années. Et comment comprendre leur avenir possible si on ne connaît pas cela?

La montée des grèves et le glissement fascisant des islamistes

Si les Frères musulmans sont mortellement blessés, ils ne sont pas encore morts.

Si les Frères ont perdu une grande partie de leur influence sociale, politique, morale et spirituelle, il leur reste peut-être une partie de leur appareil militant qui était considérable. On estimait leurs membres à 2 millions, avec des ressources financières extrêmement importantes.

On peut alors se demander quelle peut être l’évolution de ce qui reste de cet appareil, et, si – à l’instar de l’Eglise catholique qui abandonna ses ambitions politiques en France en 1926 après 30 ans d’hésitations et de crises – l’islam politique est bien fini et peut connaître une évolution semblable à celles des églises des pays riches. Nous verrons, mais on peut en douter.

La démocratie représentative inclut tout autant une armée dans ses casernes qu’une religion dans ses églises ou mosquées. Or, pour cela, il faut un développement économique important qui le permette. Ce qui, pour le moment, ne semble pas pouvoir être le cas de l’Egypte, comme de bien d’autres pays écrasés par la dernière mondialisation. L’armée pas plus que l’islam ne peuvent être enfermés lorsque la misère frappe aux portes de la société.

Alors quel avenir?

Certains voient des tendances jihadistes possibles un peu comme une partie de l’Eglise catholique pencha vers l’extrême-droite dans les années 1930 pendant que le corps principal regagnait l’intérieur des églises et leur influence idéologique [3]. C’est le point de vue des représentants des puissances occidentales et la menace des dirigeants des Frères musulmans. Si vous ne nous laissez pas la «légitimité» de la démocratie représentative acquise dans les élections législatives et présidentielles, vous récolterez du terrorisme.

Plus prosaïquement, ce pourrait être un développement fascisant face aux montées sociales qui viennent, soutenu paradoxalement par l’occident démocratique, au même titre que ce qui avait déjà fait germer la formule des années 1930: «Plutôt Hitler que Blum».

Ce glissement de l’islamisme politique n’est ainsi pas propre à leur rejet par le coup d’Etat militaire et même pas amplifié.

On avait pu constater un glissement de l’islamisme vers des pratiques fascisantes à deux séries d’événements en novembre et décembre 2012, alors que les Frères et certains salafistes avaient choisi jusque-là la voie parlementaire.

D’une part, on a pu voir de degré de déconsidération des Frères musulmans au fait que des millions d’Egyptiens – dont de très nombreux musulmans et affichés comme tels, imams, scheiks, femmes voilées, étudiants d’Al-Azhar – ont manifesté depuis le 18 novembre 2012 [4] contre le pouvoir de Morsi, réclamant qu’il «dégage» en le comparant au mieux à Moubarak, au pire à un dictateur fasciste, «Morsilini». Ce qui s’est accompagné de mises à sac, voire incendies, de nombreux locaux des Frères musulmans sans qu’en aucune manière une fraction de la population ne vienne les défendre.

Et ce mouvement est entré dans les mosquées elles-mêmes.

En effet dans de nombreuses mosquées, alors que les prédicateurs avaient comme consigne du ministère de l’intérieur (un clergé donc) de prêcher en faveur du «oui» au référendum [5], bien des croyants se sont vivement opposés à de tels prêches au point de les chasser les prédicateurs de la mosquée comme ça s’est vu dans la principale mosquée d’Alexandrie, en disant qu’un tel engagement politique n’était pas le vrai islam.

On a donc eu une dès ce moment une rupture marquée entre le peuple laïc ou musulman et les Frères musulmans et ses alliés islamistes. Et de cette rupture s’est dégagée une certaine dérive fascisante.

En juillet 2012, alors que la police avait déserté les rues depuis longtemps et que ses membres remplissaient plutôt les hôpitaux psychiatriques, alors que l’armée semblait fragile, divisée au sommet et menacée de dissolution à la base depuis l’échec de sa tentative de coup d’Etat de juin 2012, l’ossature des Frères semblait la seule structure populaire militante qui garda une homogénéité idéologique, capable de s’opposer à la révolution qui continuait sa marche en avant et qualifiée de mouvement de «débauche» pour les islamistes les plus radicaux.

Ainsi, dans la nuit du 5 décembre 2012, après que 750’000 manifestants aient encerclé le palais présidentiel à Héliopolis pour «dégager» Morsi, le contraignant à la fuite et que quelques centaines de manifestants campaient encore pacifiquement devant le palais, des bandes armées islamistes les ont violemment attaqués se saisissant de certains d’entre eux pour les torturer afin de leur faire dire qu’ils étaient payés par les «feloul», ou partisans de Moubarak, pour provoquer le retour de ce dernier.

Le 15 décembre, premier jour de scrutin du «référendum» pour ou contre «une constitution islamique», alors que les sondages à la sortie des urnes donnaient le «non» largement majoritaire, on vit une bande armée islamiste s’attaquer à la chevrotine et au cocktail Molotov au siège du Wafd – le parti de la grande bourgeoisie libérale égyptienne issu de la révolution de 1919 – menaçant ensuite la place Tahrir et le siège des socialistes nassériens.

En même temps, un haut responsable des Frères musulmans déclarait qu’il allait peut-être leur falloir créer des milices, armer leur jeunesse, afin de se défendre contre les agressions dont ils étaient la cible. Il faut dire que militaires et policiers ne semblaient pas vraiment avoir envie de risquer leur vie pour les défendre. On vit même plus tard, en février-mars 2013, une véritable grève d’une partie de la police, refusant de servir de bouc émissaire à la politique de Morsi.

Enfin un prédicateur islamiste connu recommandait aux vrais musulmans, dans son prêche du vendredi à la mosquée, de s’armer de revolvers automatiques afin de passer à l’objectif du moment, tuer les mécréants.

Bien sûr, les provocations et les exactions de bandes salafistes ne sont pas nouvelles, notamment contre les Coptes. Mais leur radicalisation, l’extension ouverte de leur champ d’action et surtout leur légitimation par le pouvoir tout à la fois par le contenu de la Constitution qu’il proposait et son encouragement à la création de milices, marquait une nouvelle étape… qui aggravait la fracture entre le peuple et les Frères musulmans.

Cette violence – surtout du 5 décembre – a en effet été vue et condamnée par l’ensemble du peuple égyptien, consommant la rupture. Ce qui fut redoublé les 5 et 6 juillet 2013, lorsque des bandes armées de voyous islamistes tentèrent de s’en prendre aux manifestants anti-Morsi de quartiers divers comme de la place Tahrir.

La dérive autoritaire des islamistes, déjà inscrite dans leur instrumentalisation par Sadate et Moubarak, gravissait une nouvelle marche, au fur et à mesure qu’ils s’éloignaient des objectifs révolutionnaires du peuple et que celui-ci continuait sa mobilisation. L’islamisme n’était plus vraiment le soupir du pauvre mais devenait exclusivement l’instrument clair d’une dictature contre le pauvre.

Mais on ne comprendrait pas cette évolution si on ne saisit pas à quoi elle tente de s’opposer: une montée sans précédent des luttes ouvrières en Egypte.

La focalisation sur la place Tahrir ou l’impression d’un recouvrement de la révolution par un «hiver islamiste» religieux ont occulté le principal ressort de la révolution, cette vague de grèves, manifestations, sit-in, occupations, blocages de routes… qui depuis deux ans et demi atteint une dimension telle que l’Egypte – et le monde – n’en a jamais connue dans toute son histoire. Il serait trop long ici de décrire dans le détail ce formidable mouvement. Je renvoie aux articles publiés dans la revue TEAN de décembre 2012 pour la vague de grèves de septembre-octobre 2012 et aux différents numéros de la revue Carré Rouge en ligne ou papier où j’ai décrit les vagues qui l’ont précédée puis suivie.

Disons seulement que ces grèves et protestations sociales qui ont été à l’origine de la chute de Moubarak puis de Morsi, n’ont pas cessé depuis deux ans et demi.

En effet pour les travailleurs et les pauvres égyptiens, rien n’a changé pour eux au niveau social, sinon la liberté d’expression et d’organisation qu’ils ont gagné et qui se perpétue par le rapport de force qu’ils ont su créé et maintenir par leur mobilisation constante. Très régulièrement, depuis mars 2011, les différents gouvernements en place promulguent lois et décrets qui limitent ou interdisent les grèves, mais rien n’y fait, les salariés ne cessent de descendre dans la rue pour exiger des hausses de salaires, un minimum salarial (et un maximum pour les plus riches) l’embauche des chômeurs et précaires, de meilleures conditions de travail comme un droit réel à la retraite et aux protections sociales…

Ces revendications économiques s’accompagnaient souvent depuis deux ans, jusqu’à la nomination de Morsi, d’une revendication politique qui était de dégager les «petits Moubarak» à tous les niveaux de l’économie ou de l’Etat.

Ainsi 4000 ouvriers en grève de l’entreprise des Tabacs Orientaux qui compte 13’000 salariés, avaient bloqué le centre du Caire lundi 17 décembre pour exiger des hausses de salaires et que leur directeur soit «dégagé». Début novembre 2012, c’étaient les employés du métro du Caire qui obtenaient que le leur soit viré.

Et les exemples sont innombrables, s’accompagnant souvent, et parfois avec succès, de virer les militaires qui dirigent les entreprises. On vit ainsi la revendication souvent reprises qu’il n’y ait plus aucun militaire à la tête des entreprises et de l’économie.

Cet objectif populaire de «dégager les petits Moubarak» et les militaires par la grève et la rue pour compléter et finir la révolution du 25 janvier qui, elle, a «dégagé» Moubarak lui-même, était porteuse d’une autre révolution, sociale celle-là, comme de la construction de ses propres organes de pouvoir que pourraient être les comités pour dégager les petits Moubarak (ou Ben Ali bien sûr, car il y a eu le même phénomène en Tunisie).

Bien sûr, les libéraux, la gauche autant que les Frères musulmans, étaient conscients du danger.

Mais seuls, ces derniers ont repris l’apparence de ces exigences pour mieux les détourner de leur contenu et à leur profit, en faisant semblant d’épurer par le haut un certain nombre de hauts fonctionnaires du temps de Moubarak pour les remplacer par des affiliés

Ils ne pouvaient ni ne voulaient évidemment pas épurer tout l’appareil d’Etat ni les dirigeants de l’économie sans «dégager» les derniers remparts de l’ordre et de la propriété à commencer par eux-mêmes.

Les libéraux et les socialistes nassériens ont eux aussi compris le danger de cette politisation possible des luttes économiques et l’avaient montré dans des tractations avec les Frères musulmans à l’occasion du référendum de décembre 2012, préférant une alliance avec leurs ennemis islamistes – en s’accrochant à tout ce qui reste de faux-semblant de la démocratie représentative — plutôt que d’ouvrir la porte à la démocratie directe et populaire de la révolution sociale. La gauche a fait semblant de ne pas voir cette revendication politique des ouvriers pour mieux se lamenter du soi-disant apolitisme populaire et laisser les Frères musulmans la détourner à leur profit pour ensuite les accuser de «Frériser» l’Etat.

Les Frères marchaient donc sur deux jambes; l’une étant la constitution de milices islamistes fascisantes pour contrer le peuple en lutte sur le terrain – l’armée et la police faisant défaut – l’autre, étant un jeu d’alliance avec les libéraux pour tenter de paralyser politiquement le mouvement populaire. On se rend compte également que l’ébranlement de toute la région pourrait amener au développement de milices fascistes à cette échelle.

C’est l’état de la mobilisation du prolétariat (au sens large) et sa conscience politique – conduisant, tout à la fois, à la fragilisation de l’appareil d’Etat, à l’usure des partis institutionnels et au glissement vers les méthodes fascistes de la mouvance islamiste comme seul moyen d’opposer des fractions de la population à la révolution – qui détermine l’équilibre entre la jambe des milices fascistes et celle du jeu d’alliance avec les libéraux dans le cadre parlementaire. Aujourd’hui, l’alliance semble rompue, mais peut-être pas si longtemps que ça. On l’a vu à l’immédiate proposition du nouveau président à proposer aux Frères musulmans et aux Salafistes de participer au prochain cabinet, même si ces premiers l’ont refusé pour le moment.

Mais cette mobilisation permanente a eu des effets aussi sur la jeunesse qui s’est dégoûtée de ces jeux politiciens ne répondant pas aux urgences sociales du moment, ni aux questions de la vraie démocratie. Des fractions significatives de cette jeunesse commençaient à comprendre qu’elle ne pourrait être que sociale, si elle voulait être réelle.

Non seulement on a vu les tentatives de constitution en parti politique des Ultra du football (les «Ultras de la place Tahrir»), tentative qui s’effondra en février 2013, du fait de leurs divisions lors du procès et la condamnation à mort de supporters Ultra de Port Saïd. On a vu aussi les tentatives de contre-milices «Black-Block» pour se protéger des violences des milices islamistes et des policiers. On a vu encore de nombreuses fois, les jeunesses des différents partis prendre publiquement leurs distances avec leurs maisons mères, menacer de rupture et de toute façon prendre une certaine autonomie. C’est ce qui a conduit à la campagne Tamarod (Rébellion), initiée par des jeunes liés au FSN, bien sûr dans le seul but de proposer des élections présidentielles anticipées dans plusieurs mois afin de renverser Morsi dans les urnes mais dont, la jeunesse, en s’en emparant, en a fait tout autre chose et l’a fait tomber, tout de suite et par la rue.

Quand Saint-Just, Cavaignac [6], Darwin, Marx, Mussolini, Heinrich Brünig,

Steve Job et Facebook se rencontrent en Egypte

Le monde arabe, comme d’ailleurs ce qu’on appelait hier le tiers monde, aujourd’hui parfois le monde émergent, ou encore les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), est en train de vivre avec les dernières trente années de mondialisation un concentré de trois siècles d’évolution en Europe, intégrant dans ses révolutions aussi bien 1789, 1848 que 1905, 1917 ou 1968.

Dans les rues du Caire, de Sanaa, de Shenzen ou Gurgaon, les siècles se raccourcissent à quelques décennies, se côtoient et se heurtent à une vitesse et une dimension jamais connues. Nous sommes en 1848 entre février et juin, mais encore à l’ère des tribus, en 1791 ou 1905 aussi, mais en même temps en 1968 et plus, à l’ère d’Internet, de la mondialisation, des villes tentaculaires, d’entreprises multinationales gigantesques du XXIe siècle.

C’est pourquoi ces révolutions arabes, comme fragment des luttes de la nouvelle jeunesse du monde, ont suscité un intérêt – et une crainte – en Chine, mais aussi dans les classes exploitées des vieilles sociétés occidentales tel que les soulèvements du tiers-monde n’en avaient jamais suscité dans le passé. «Faire comme les Egyptiens», avoir ce courage, est devenu une ligne d’horizon pour certains.

L’espace public oppositionnel qui s’est développé à partir du milieu des années 2000 en Egypte ou en Tunisie n’est pas à séparer de celui qu’on voit surgir à peu près aux mêmes dates à l’échelle mondiale. Nous n’avons pas assisté à des émeutes sans but emplies de désespoir dans des pays écrasés par la misère. Nous assistons au début d’une prise de conscience pour un autre monde. Les places Tahrir ou d’autres et même les miséreux d’Egypte, sont pleins d’espoirs, de générosité, d’utopies, pleines de gens se répondant les uns aux autres par-delà les frontières qui ne veulent plus vivre sous le règne de rapports humains marchandisés ni même sous la tutelle morale et intellectuelle des religions. La formidable et gigantesque fête du 30 juin au 5 juillet 2013 en Egypte a montré que les Egyptiens étaient le peuple le plus heureux du monde. Ce n’était pas qu’une dictature d’un pays misérable qui tombait, c’était ressenti comme une libération humaine, l’aube de bien des promesses. Et lentement, insensiblement, le monde s’emplit de ces espoirs.

Les grèves et manifestations ouvrières sont pleines de rage donnant un caractère explosif aux «indignations» socialisantes. Le vote socialiste pour Hamdeen Sabahi aux présidentielles de juin 2012, qui a surpris tout le monde, l’illustre. Les révolutions égyptiennes, les révolutions arabes, durent, s’approfondissent et vont s’ouvrir encore plus au monde parce qu’elles participent du même réveil de la planète.

Le «printemps arabe» a beaucoup fait penser au «printemps des peuples européens» de 1846 à 1851.

Cependant plus que d’un «printemps des peuples», pour le moment, il faudrait plutôt parler de «printemps humain».

On ne voit pas là l’émergence de nouvelles nations, sinon, peut-être, celles définies par les regroupements économiques larges qu’on voit surgir un peu partout, UE (Union européenne), ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est), MERCOSUR (Mercado Común del Sur), CCG (Conseil de coopération du Golfe), ALENA (Accord de libre-échange nord-américain), etc., en réponse à la nouvelle géographie industrielle du monde. L’avenir dira si nous sommes en marche vers cela. Pour le moment il s’agit encore d’autres enjeux.

On a assisté ces dernières décennies à un essor fantastique des moyens de communication et d’Internet, faisant s’estomper puis s’effondrer de nombreuses frontières et lignes de démarcation traditionnelles en même temps que sont nées des institutions, des émotions, des opinions mondiales. Les forums sociaux mondiaux ont fait entrer en contact des dizaines de milliers de personnes et échanger leurs expériences. La décentralisation de la production des connaissances et de la recherche amplifie les évolutions scientifiques, techniques et culturelles.

La communication culturelle planétaire facilite la diffusion de l’interprétation commune des problèmes. L’écologie déplace la réflexion à une échelle planétaire et marque toutes les autres sciences de cette emprise. Cette domination des Sciences de la Vie et de la Terre entraîne et favorise l’interdisciplinarité, même si elles ont d’autres origines et déroulements, la World History – l’histoire globale – la sociologie des mouvements, le système des genres, l’archéogénétique, l’anthropologie cognitive ou historique, la psychologie et la biologie évolutionnistes, la paléopathologie, etc.

Cet ensemble scientifique fait partie des éléments constitutifs de cette situation, cette période, au même titre que la place Tahrir, les «indignés», et, par là, donne de nouvelles bases pour le cheminement de la pensée afin, qu’en ce qui le concerne, le marxisme rompe avec le déterminisme rationaliste mécaniste qui lui a bien trop souvent servi d’ersatz pour des générations militantes.

Regardons la jeunesse israélienne qui a su entraîner la population entière du pays en clamant clairement qu’elle s’inspirait des Arabes de la place Tahrir. Cette jeunesse, d’un pays au PIB en pleine progression, aux industries high-tech qui feraient pâlir d’envie leur équivalent européen, s’enthousiasme pourtant pour la jeunesse misérable d’Egypte et de Tunisie et laisse entrapercevoir, parce qu’elle choisit les études et la vie plutôt que le budget militaire et la guerre, les jalons d’un remodelage géopolitique de toute la région que des décennies de combats nationalistes avaient conduit à l’impasse. Gageons que la participation massive à la seconde révolution égyptienne renforce ce courant.

C’est le même cri – au-delà du nombre – que celui les «indignés» espagnols, des Etats-Unis ou d’Allemagne avec «Occupy», et, dans une moindre mesure, à Notre-Dame-des-Landes [contre la construction de l’aéroport en bordure de Nantes, soutenu par le premier ministre français] ont lancé à la face du monde, dénonçant la farce qu’est devenue la démocratie parlementaire aux mains des banques et le scandale de cette société qui ne sait qu’offrir des jeux sans même le pain aujourd’hui.

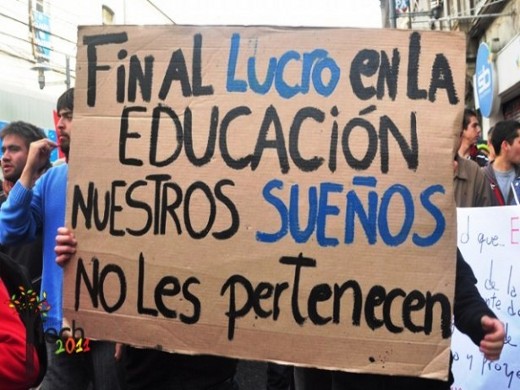

Ce sont encore les Grecs qui refusent de payer les dettes illégitimes d’une société passée entièrement aux mains de la finance. C’est toujours le même mouvement, au Chili ou au Québec, où la jeunesse en réclamant le droit aux études, à la vie, entraîne la population contre l’austérité. En Grande-Bretagne ses émeutes montrent la nécessité d’un repartage des richesses. Ce sont les peuples roumains, puis bulgares qui font tomber leur gouvernement après quelques mois de luttes. En Espagne et au Portugal, le rythme des résistances ressoude la péninsule Ibérique. Ce sont les mouvements sociaux où on entend de plus en plus la dénonciation du nationalisme qui unifient à nouveau par leurs préoccupations communes la Slovénie, la Bosnie, la Serbie, la Croatie ou le Monténégro après plus d’une décennie de guerres fratricides. C’est le Bangladesh qui associe en peu de temps un formidable mouvement de la jeunesse contre les crimes du passé nationaliste et un mouvement ouvrier contre les crimes des multinationales du textile. C’est l’Inde, ou moins une section significative de sa population, qui se soulève contre les crimes faits aux femmes après que la quasi-majorité de ses historiens ait renoncé à une histoire nationaliste, au travers des Subaltern Studies, et ait décidé de faire une histoire vue d’en bas, y compris vue des femmes. C’est la jeunesse turque qui, à partir d’un problème d’urbanisation, remet tout en cause, y compris la «démocratie» musulmane de l’AKP [Parti pour la Justice et le Développement] qu’on offrait comme modèle au monde entier. C’est encore le peuple brésilien qu’on nous présentait enchaîné au mythe footballistique, qui, à partir de dépenses fastueuses pour le football, conteste la société mise en place par le Parti des Travailleurs de Lula, autre modèle pour d’autres milieux. Tous les modèles politiques s’écroulent.

C’est le même esprit dont on avait vu des germes dans le LKP («Collectif contre l’exploitation outrancière») en Guadeloupe jusqu’au succès initial du NPA (Nouveau Parti anticapitaliste) qui dénotait cette même envie de se débarrasser de vieux oripeaux politiques et institutionnels dont tout le monde sent qu’ils n’arrivent plus à penser le monde actuel et entravent l’action et la pensée.