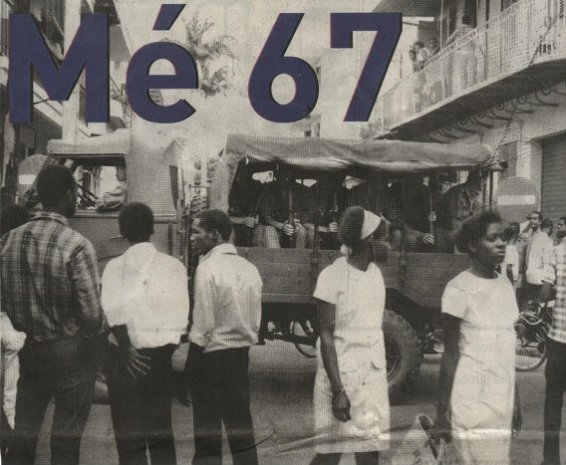

Les 25 et 26 mai 1967, dans les rues de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), à l’occasion d’une grève des ouvriers du bâtiment, qui réclamaient 2,5% d’augmentation de salaire, les quartiers de la ville sont jetés dans l’effroi, les larmes et le sang.

Le 23 mars 1967, des ouvriers des chantiers Ghisoni-Zanella, dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre, cessent le travail, c’est la grève: ils réclament un meilleur salaire, le paiement des heures supplémentaires, de meilleures conditions de travail… A la suite de ce mouvement, les syndicats (CGTG, Fraternité ouvrière, CFDT…) prennent le relais par l’intermédiaire de la commission paritaire qui se réunit en avril afin d’examiner les revendications des ouvriers. Plusieurs réunions ont lieu.

Un rendez-vous est pris pour le 26 mai

Le mercredi 24 mai, des dizaines d’ouvriers défilent dans les rues de la ville en criant des slogans relatifs à la satisfaction de leurs revendications et soutiennent activement la délégation syndicale qui doit rencontrer la direction du patronat, le vendredi 26, à la Chambre de commerce. Cette mobilisation de masse se poursuit sous la forme de débrayages de chantiers tout autour de la ville, le 25 et surtout le 26 au matin. A la zone de Jarry (première tranche des chantiers EDF…), dans la matinée du 26 mai, où ils interviennent, ils sont l’objet d’une répression violente des CRS. S’il y a de nombreux blessés, certains d’entre eux rejoignent les manifestants assemblés devant la Chambre de commerce bien avant le début des négociations, qui débutent vers 9 heures. «Ils nous ont tiré dessus!» leur disent-ils.

Toutefois, la commission poursuit ses travaux. Vers 13 heures, un responsable syndical sort de l’immeuble et explique à la foule des ouvriers grossie de passants (étudiants, jeunes chômeurs, etc.) que le chef des patrons, M. Brizard, ne veut rien lâcher. Il a dit d’ailleurs que «lorsque les Nègres auront faim ils reprendront le travail»! Ces mots d’une violence symbolique extrême résonnent sur les parois des maisons de la rue Léonard comme sur les hommes assemblés telle une provocation plus qu’insultante, tout simplement méprisante. A la chaleur ambiante de cette fin de matinée, s’ajoute alors l’énervement des plus jeunes parmi les nombreux manifestants, qui veulent voir «qui est ce M. Brizard».

Vers 14h30, un peloton de CRS s’approche de la Chambre de commerce, alors qu’un autre est resté posté sur la place de la Victoire, en protection de la sous-préfecture. Le chef fait le va-et-vient entre les deux groupes. C’est à ce moment que débutent les heurts entre CRS et manifestants. Après environ une heure de combat, le préfet installé non loin, à la sous-préfecture, donne l’ordre de «faire usage de toutes les armes»! Les blessés de part et d’autre sont déjà nombreux, car aux gaz lacrymogènes et aux coups de crosse des premières réactions de CRS, ont succédé déjà des tirs à balle réelle avant même que le préfet en ait donné l’ordre.

A posteriori, donc, le préfet couvre l’action de terrain des forces qui œuvrent depuis une bonne heure dans l’espace compris entre la rue Léonard, la darse [bassin rectangulaire pour l’accostage des cargos], la place de la Victoire et la rue Bébian…

En face, les manifestants opposent des conques de lambis (coquillages très acérés), des bouteilles et de rares pierres. Vers 15h30, une nouvelle détonation sourde fend l’air et une balle atteint mortellement Jacques Nestor, un jeune de 24 ans, militant du Groupe d’organisation nationale de la Guadeloupe (GONG), bien connu dans les quartiers populaires de la ville.

C’est le premier mort de cette journée de grève. La nouvelle de ce décès provoque l’émotion chez les manifestants, mais aussi chez les jeunes, et une explosion de colère s’ensuit, enflammant d’autres quartiers. Cela s’explique d’autant plus que, sur la place de la Victoire elle-même et aux abords immédiats, entre 16h30 et 17h30, deux autres jeunes vies vont être fauchées: d’abord, celle de Georges Zadigue-Gougougnan, à peine âgé de 16 ans, le crâne ouvert; ensuite, celle de Harry Pincemaille, âgé d’environ 19 ans, que des passants ramassent encore en vie avant qu’il n’expire à l’hôpital.

Entre crise sociale et fraudes électorales

A partir de 18 heures, les affrontements se répandent, par les artères principales de la ville, dans les faubourgs, particulièrement ceux de Légitimus et Vieux-Bourg-Abymes… cour Montbruno, où sont tués d’abord Taret, puis son ami Landre.

Lors de la veillée, mitraillés, ceux des Guadeloupéens qui ne meurent pas sur place sont emmenés par camion à la cour de la sous-préfecture ou dans les locaux de la gendarmerie, ou encore parqués sur un terrain vague, au nord-est de la ville. Ce sont de véritables centres de torture, selon les Guadeloupéens qui en sont sortis et qui ont accepté de témoigner…

Il n’y a pas qu’une seule raison à cette tuerie de masse. Une crise sociale a éclaté au lendemain du cyclone Inès, qui a ravagé l’archipel. Sur le plan politique, les élections législatives des 5 et 12 mars 1967 ont donné des résultats plus que discutables. Dans la troisième circonscription, la fraude manifeste orchestrée par les autorités préfectorales a eu raison de la volonté des petites gens de faire élire la communiste Gerty Archimède. De tout cela, les autorités préfectorales mettront, elles, l’accent sur la responsabilité du Gong par l’affirmation de son mot d’ordre d’«indépendance nationale de la Guadeloupe». Un agent de la DST [Direction de surveillance du territoire; en 2008 la DST a fusionné avec les Renseignements généraux pour donner «naissance» à la Direction générale de la Sécurité intérieure – DGSI] a démenti depuis cette responsabilité du GONG. (26 mai 2017)

Raymond Gama est docteur en histoire et responsable de la communication du LKP: le Liyannaj Kont Pwofitasyon; Collectif contre l’exploitation outrancière. Raymond Gama et Pierre Sainton ont publié un ouvrage, offrant un bilan – effectué avec le bénéfice du recul de cette période – en 1985. Il est intitué: Mé 1967. Pierre Sainton, qui jouait un rôle significatif dans le GONG, a publié un livre émouvant intitulé Vie et Survie d’un fils de Guadeloupe (Ed. Nestor, 2008).

*****

Guadeloupe. «L’expérimentation d’un modèle de contre-insurrection»: la carrière du préfet Bolotte

Par Mathieu Rigouste

C’est une commémoration méconnue: il y a 50 ans, les 26 et 27 mai 1967, la police et l’armée françaises réprimaient brutalement des manifestations ouvrières et lycéennes en Guadeloupe. Alors que Pointe-à-Pitre se révolte, les forces de l’ordre se livrent à un massacre qui fait au moins 8 morts selon les sources officielles. Des recherches approfondies démontrent qu’un modèle de contre-insurrection a été expérimenté sous l’autorité d’un préfet, Pierre Bolotte (1921-2008). Formé en Indochine puis en Algérie, il deviendra le premier préfet de la Seine-Saint-Denis et l’architecte d’une nouvelle forme de police, inspirée de ce modèle colonial et militaire. Enquête aux sources de l’ère sécuritaire.

C’est une commémoration méconnue: il y a 50 ans, les 26 et 27 mai 1967, la police et l’armée françaises réprimaient brutalement des manifestations ouvrières et lycéennes en Guadeloupe. Alors que Pointe-à-Pitre se révolte, les forces de l’ordre se livrent à un massacre qui fait au moins 8 morts selon les sources officielles. Des recherches approfondies démontrent qu’un modèle de contre-insurrection a été expérimenté sous l’autorité d’un préfet, Pierre Bolotte (1921-2008). Formé en Indochine puis en Algérie, il deviendra le premier préfet de la Seine-Saint-Denis et l’architecte d’une nouvelle forme de police, inspirée de ce modèle colonial et militaire. Enquête aux sources de l’ère sécuritaire.

Les 26 et 27 mai 1967, l’Etat français encadrait le massacre de révoltes populaires en Guadeloupe. Structuré par le racisme et la colonialité du pouvoir, ce crime découle aussi de l’application d’une doctrine de guerre policière. Des archives inédites du préfet de la Guadeloupe Pierre Bolotte montrent qu’un modèle de contre-insurrection a été expérimenté. Formé pendant la guerre d’Indochine puis sous-préfet en Algérie, ce professionnel de ce que l’armée appelle «la pacification» deviendra le premier préfet de la Seine-Saint-Denis où il supervisera la création et le déploiement de la Brigade anti-criminalité (BAC). Le parcours du préfet Pierre Bolotte retrace à lui seul la généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire contemporain.

Une guerre anti-subversive forgée en Indochine

Entré dans le corps préfectoral en 1944, sous l’occupation nazie, Pierre Bolotte est reconduit à son poste après la Libération. Sa carrière de pacificateur colonial commence au début des années 1950. Secrétaire général de la Guadeloupe en 1951-1952, il rejoint en avril 1952 le cabinet du ministre d’Etat pour l’Indochine. Il y fait le lien entre la colonie et la métropole.

Bolotte fait alors partie des cadres civils qui participent à la réflexion et à l’expérimentation de formes militaro-policières de répression et de gouvernement qui donnent naissance à la doctrine de la «guerre contre-révolutionnaire». Ce modèle de contre-insurrection programme la destruction de l’«organisation ennemie» en brisant toute forme de résistance dans la population [1].

Une méthode systématisée en Algérie

Après l’Indochine, Bolotte est affecté à sa demande en Algérie. Sous-préfet de Miliana [ville située à quelque 120 kilomètres au sud d’Alger] de mai 1955 à août 1956, il a «la possibilité de mettre en action ce que m’avaient appris les affaires d’Indochine», écrit-il dans ses mémoires [2]. Bolotte transfère alors et réagence des «hiérarchies parallèles», structures d’encadrement et de surveillance de la population. Il établit un «bureau militaire» et met en place des unités mixtes militaires et policières. Selon lui, il faut quadriller le territoire, fournir du travail aux populations et taper fort dès les prémisses de résistances collectives.

Dans une lettre confidentielle qu’il envoie au premier ministre [Guy Mollet de la SFIO] le 28 février 1956, il propose pour l’Algérie «un pouvoir fort – peut-être même dictatorial – [qui] comporterait […] le retour à l’ordre et le véritable progrès économique et social [3].» Il est promu directeur de cabinet du préfet d’Alger en août. Il y renforce la police et établit des échanges entre les préfectures d’Alger et de Paris.

Appliquée à Alger

A Alger, Bolotte crée et répartit des patrouilles de huit à dix hommes dans les «quatre quartiers sensibles». Il étend ensuite leur «mission de surveillance» puis développe «de nouvelles méthodes» en composant ces patrouilles de militaires ou de CRS «livrées à elles-mêmes». Il expérimente ainsi des prototypes de commandos de police autonomisés. Cette expérience est fondatrice de son savoir-faire en matière de répression.

Bolotte forge à Alger un modèle d’encadrement militaro-policier, racialisé et sexualisé des quartiers colonisés, depuis le répertoire contre-insurrectionnel indochinois. Il participe aussi à la conception de la bataille d’Alger [de janvier 1957 à octobre 1957, sous la direction du général Massu dans le but d’éradiquer, par «tous les moyens», le FLN], première grande application de cette guerre moderne en ville par la militarisation de la Casbah en 1957 [4].

Menacé par la montée en puissance de la connexion entre militaires et colons «ultras», Bolotte maintient l’idée que «toute guerre antiterroriste est une “sale guerre”’» et qu’«il faut en passer par là si l’on veut ramener l’ordre et la paix».

Comme tous les partisans d’un déploiement et d’une exportation de cette doctrine, il considère que la bataille d’Alger a réussi à soumettre le mouvement de libération algérien. Il omet et cache ainsi les soulèvements populaires de décembre 1960, qui ont ruiné ce mythe [5].

Adaptée à la Guadeloupe

En septembre 1958, Pierre Bolotte est muté à la Réunion. Il y développe une politique de “pacification” néocoloniale «pour éviter le développement d’une tendance plus ou moins autonomiste». Depuis cette grille de lecture, il dirige des programmes de contraception forcée et de déportation en métropole.

En juin 1965, il obtient le titre de préfet et est nommé en Guadeloupe. Après un tour des notables et des administrations, il se dit «informé et convaincu de l’existence de plusieurs petits organismes qui militaient pour l’autonomisme, et même pour l’indépendance».

Il met alors en alerte les cabinets ministériels, Matignon et l’Elysée. «Je fus entendu, et je revins persuadé qu’il y avait là […] une menace directe contre les départements français de la Caraïbe», écrit-il, confirmant déjà l’application de la grille de lecture anti-subversive à la Guadeloupe.

L’Etat se focalise alors sur le Groupe d’organisation nationale de la Guadeloupe (GONG). Fondé à Paris en 1963, celui-ci compte une dizaine de membres qui revendiquent l’autodétermination, écrivent des slogans indépendantistes sur les murs et diffusent des tracts dans les luttes sociales.

«A traiter sans ménagement aucun»

En 1966, l’île est dévastée par un cyclone. Les inégalités structurelles amplifient la dégradation des conditions de vie et la colère sociale se renforce. Le 20 mars 1967, à Basse-Terre, un riche marchand blanc lance son chien contre un cordonnier noir handicapé. Une révolte éclate et le magasin est mis à sac. «Des jeunes gens, plus ou moins organisés […] arrivèrent et il y avait parmi eux des adhérents bien repérés du GONG, l’organisme leader de l’autonomisme», affirme Bolotte. «Redoutant le pire de la part des autonomistes», il envoie la police et des renforts de gendarmerie pour «disperser». Il interdit toute réunion et menace «les agitateurs irresponsables». Le gouvernement lui assure sa «pleine confiance» et lui affirme que «cette organisation séparatiste est à traiter sans ménagement aucun».

Fin mai, les ouvriers du bâtiment entament une grève pour des augmentations de salaire. Le 26 mai, devant le siège où les négociations sont bloquées par le patronat et le préfet, des insultes fusent contre les CRS. L’ordre est donné de disperser et des manifestants contre-attaquent. Les forces de l’ordre reçoivent des projectiles et comptent des blessés. Bolotte décrit le centre de Pointe-à-Pitre «proie d’une véritable flambée de violence».

Jacques Nestor, un militant du GONG ciblé par les renseignements depuis mars 1967 est abattu. Comme l’a confirmé une commission d’information et de recherches mise en place en 2014, il a «sans doute été visé intentionnellement» par un policier [6]. Deux autres manifestants s’effondrent une balle dans le front. «Il a fallu dégager la place avec une certaine violence», écrira Jacques Foccart, secrétaire général de l’Elysée aux affaires africaines et malgaches [7]. La nouvelle se répand et Pointe-à-Pitre se soulève. Des Blancs sont attaqués et deux armureries pillées. Des jeunes des bidonvilles accourent vers le centre-ville pour défier l’ordre colonial comme en Algérie.

Bolotte déploie des gardes-mobiles formés dans et par la guerre Algérie, comme une grande part des troupes et des cadres dirigeant les états-majors policiers, militaires et politiques à l’époque. Le préfet est dès lors couvert par Foccart auprès de De Gaulle. L’armée est autorisée à tirer pour maintenir une forme de couvre-feu. Des témoins décrivent plusieurs personnes abattues dans la rue, des tabassages et des corps à la sous-préfecture, des tortures lors d’interrogatoires et des disparitions forcées. L’aspect technique et systématisé de ces violences militaro-policières est caractéristique de l’appareillage «anti-subversif».

Le lendemain, 27 mai, un millier de lycéens défilent dans les rues pour soutenir les ouvriers et dénoncer la répression. Bolotte assure que «des meneurs du GONG incitaient les élèves [ …] à manifester». Il fait alors procéder au «quadrillage des carrefours de la ville et de ses accès». Les lycéens sont dispersés sans ménagement. Les affrontements reprennent et les gendarmes tirent. L’Etat reconnaîtra officiellement huit morts, mais des témoignages suggèrent un chiffre bien supérieur. Le procès intenté en 1968 contre différents militants, notamment du GONG, prouvera par ailleurs son absence d’implication et le caractère spontané de la «révolte de Mé 67» [8].

Des colonies à la Seine-Saint-Denis

Fin juin 1967, Pierre Bolotte est envoyé à Paris et devient en 1969 le premier préfet d’un nouveau département expérimental, la Seine-Saint-Denis. Le ministre de l’Intérieur Raymond Marcellin, passionné de contre-insurrection, le charge de concevoir une nouvelle architecture de police. Sous l’autorité de Bolotte, l’officier Claude Durant conçoit une police «anticriminalité» pour chasser les nouvelles figures de l’ennemi intérieur dans les quartiers populaires. La première Brigade anti-criminalité (BAC) est fondée le 1er octobre 1971 à Saint-Denis, en adaptant pour la ségrégation néolibérale les techniques de police élaborées par Bolotte à Alger.

Ces unités sont généralisées en avril 1973. Le préfet s’implique pour qu’on développe ces «îlotages» dans tous les quartiers des «banlieues à forte population immigrée» où «tous ces actes criminels de plus en plus nombreux, insensibles et agressifs, sont allés se développant. Tout cela représente le retour d’une barbarie primitive, et c’est un pas en arrière de nos civilisations», résume-t-il au tournant des années 2000.

La carrière du préfet Bolotte montre comment l’ordre sécuritaire émerge au croisement de la restructuration néolibérale et de la contre-révolution coloniale. On y voit l’industrie de la guerre policière se développer face à la recomposition constante de résistances populaires. (29 mai 2017; publié par Basta)

___

Mathieu Rigouste est chercheur indépendant en sciences sociales. Il est l’auteur, notamment, de La domination policière, une violence industrielle, La Fabrique, 2013 et Etat d’urgence et business de la sécurité (Niet Editions, 2016).

Notes

[1] Voir Mathieu Rigouste, L’Ennemi intérieur. La généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, La Découverte, 2009.

[2] Pierre Bolotte, Souvenirs et témoignages d’un préfet de la République (1944-2001), non publié, Fonds P.Bolotte Archives de la Fondation nationale des sciences politiques, FNSP.

[3] FNSP, Centre d’histoire de Science-Po, fonds Pierre Bolotte, PB9, Ministère des relations avec les états associés, Instruction sur la conduite de l’action politique dans le cadre de la pacification au Vietnam, PV/CB/6.

[4] Le 7 janvier 1957, le gouvernement français confie au général Jacques Massu les pleins pouvoirs de police sur le Grand Alger pour mettre fin au terrorisme dans l’agglomération.

[5] Recherche en cours, voir Mathieu Rigouste, «Un seul héros le peuple. La contre-insurrection mise en échec par le peuple algérien en décembre 1960», unseulheroslepeuple.outrenet.com.

[6] Commission d’information et de recherche historique sur les évènements survenus entre les 20 et 23 décembre 1959 en Martinique; les évènements relatifs aux conditions de l’accident d’avion survenu le 22 juin 1962 en Guadeloupe et en Guyane, et les évènements survenus entre les 26 et 28 mai 1967 en Guadeloupe, mandatée en 2014 par le ministère de l’Outre-mer, dirigée par Benjamin Stora. Voir le rapport de la commission de novembre 2016.

[7] Jacques Foccart [symbole et patron de la FranceAfrique], Tous les soirs avec De Gaulle, Fayard, 1997.

[8] Voir le dossier réalisé par le collectif Cases Rebelles.

*****

Mars 1967: «Dis bonjour au nègre!»… dont s’occupera

le Bumidom

«Le 20 mars 1967, Srnsky, un Européen, propriétaire d’un grand magasin de chaussures à Basse-Terre (Guadeloupe), voulant interdire à Raphaël Balzinc, un vieux Guadeloupéen infirme, cordonnier ambulant, de passer sur le trottoir qui borde sa devanture, lâche sur lui son berger allemand. Srnsky excite le chien en s’écriant: «Dis bonjour au nègre!»

Balzinc, renversé et mordu, est secouru par la foule, tandis que Srnsky, du haut de son balcon, nargue et invective à qui mieux mieux les passants et même les policiers guadeloupéens qui sont accourus. Il s’ensuit une colère qui aboutit au sac du magasin.

Srnsky, dont la grosse voiture est jetée à la mer, réussit à s’enfuir à temps. Le préfet de la Guadeloupe, Pierre Bollotte, ancien directeur de cabinet du préfet d’Alger (après la fameuse bataille d’Alger qui a donné lieu à la pratique systématique de la torture et des exécutions sommaires) feint de condamner l’acte raciste de Srnsky, mais veut profiter des événements pour démanteler le mouvement autonomiste (GONG) né de la déception des Guadeloupéens. Malgré la départementalisation de 1946, ils ont conscience, du fait du racisme et des incroyables injustices sociales qui les frappent, de n’être pas assimilés et d’être traités en indigènes. La seule réponse qui a été donnée à leurs problèmes, c’est l’exil par le Bumidom.»

«Le Bumidom (Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer) est un organisme créé par Michel Debré en 1963, en période de chômage lié à la crise de l’industrie sucrière aux Antilles, pour favoriser l’émigration des Afro-descendants des départements d’outre-mer vers la France. Ce système a fonctionné jusqu’en 1981.

Pour Aimé Césaire (né en Martinique en 1913, décédé en 2008, il se serait agi là d’une opération qu’il aurait qualifiée de «génocide par substitution» (en 1975 à propos d’une opération visant à installer des Asiatiques en Guyane). L’expression a été souvent reprise pour montrer que Paris aurait sciemment envisagé de vider les anciennes colonies des descendants d’esclaves pour y installer d’autres populations et particulièrement des Français.

Le Bumidom a occasionné de manière directe la venue en France, notamment en région parisienne, de 70’000 personnes nées outre-mer auxquelles l’administration faisait miroiter une vie meilleure et qui n’obtinrent que des emplois médiocres.

Ce chiffre ne comprend pas les personnes, bien plus nombreuses encore, que le Bumidom, par sa propagande, a indirectement encouragées à partir, sans toutefois les prendre directement en charge.

C’est le Bumidom qui a organisé la déportation dans des départements défavorisés, dont la Creuse, de 1630 enfants réunionnais, pour la plupart afro-descendants. Curieusement, le Bumidom, basé à Paris, avait établi des antennes à Nantes, au Havre et à Marseille, trois anciens ports esclavagistes.» («Une autre histoire. Histoires oubliées, histoires occultées»)

*****

https://www.youtube.com/watch?v=2ZNFYqLIr3E

Soyez le premier à commenter