Entretien avec Pietro Basso

Entretien avec Pietro Basso

conduit par David Broder

Bien qu’il fût l’un des fondateurs du Parti communiste d’Italie [PCdI, fondé en 1921] [1], son principal dirigeant politique dans les premières années de vie du parti, Amadeo Bordiga est peu connu aujourd’hui. Pourtant, au-delà de certaines rigidités, sa pensée a encore des choses à nous dire au présent et au futur.

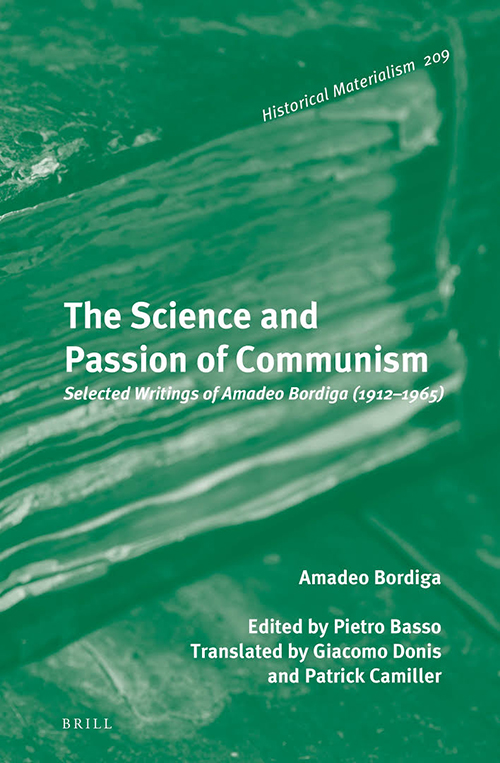

En août 2020 l’éditeur Brill a publié la première anthologie des écrits d’Amadeo Bordiga en anglais, dans sa collection Historical Materialism, sous le titre The Science and Passion of Communism. Selected Writings of Amadeo Bordiga (1912-1965). Elle est due à Pietro Basso, sociologue, marxiste militant au long cours, rédacteur de la revue Il cuneo rosso [2].

David Broder: Bordiga est un communiste aussi peu connu dans le monde anglophone qu’en Italie, malgré le fait qu’il a été le leader incontesté du Parti communiste d’Italie fondé à Livourne, le 21 janvier 1921, il y a exactement un siècle. L’historiographie du PCI l’a carrément accusé de collaboration avec le fascisme, pour ensuite garder un silence total à son sujet dans l’après-seconde guerre mondiale. Comment expliquer un tel destin?

Pietro Basso: Dans les années ’30 le dénigrement de Bordiga a fait partie de la « lutte contre le trotskysme ». Il a été expulsé du parti en 1930, pour avoir « soutenu, défendu et faites siennes les thèses de l’opposition trotskyste ». Puis, dans les années ’40, particulièrement dès la fin du conflit mondial, le groupe dirigeant du PCI, conscient de l’ascendant que Bordiga avait sur nombre d’inscrits au parti, craignant qu’il reprenne ses activités politiques, s’appliqua à créer un fossé physique, psychologique, idéologique et moral entre, d’une part, les membres et cadres de l’organisation et, d’autre part, Bordiga et sa critique radicale de la collaboration nationale avec les partis bourgeois et la classe capitaliste pratiquée par le PCI. Cette « voie italienne vers le socialisme » constituait, pour Bordiga, une abdication à l’égard de l’objectif historique du socialisme.

Le dénigrement et la tentative d’effacer toute trace de ce dirigeant communiste de l’histoire du parti furent cultivés aussi méthodiquement que de manière abjecte et falsificatrice. Par exemple, dans les Cahiers de prison d’Antonio Gramsci [3], Bordiga est mentionné 18 fois, souvent avec sympathie. Car malgré les différences de formation et les divergences politiques, tous deux étaient liés tant sur le plan du militantisme que de sentiments d’estime et d’amitié jamais reniés. Or, dans l’édition des Cahiers, réalisée par Felice Platone, en 1947, le nom de Bordiga disparaît et les passages qui le concernent sont grossièrement manipulés. Après quoi une photo truquée est mise en circulation, du prétendu mariage de la fille de Bordiga à laquelle des Mousquetaires du Duce [Benito Mussolini] auraient prétendument rendu hommage. Image que Bordiga a jetée un jour au visage de Massimo Caprara, secrétaire personnel de Palmiro Togliatti [4] [de 1944 à 1964].

Quand cette opération de dénigrement et d’occultation de Bordiga a-t-elle pris fin ?

À la fin des années ’60 les choses changent, lorsque l’Italie est secouée par un regain de luttes ouvrières et sociales qui révèlent entre autres une critique de masse – quelle qu’en soit sa consistance – du « grand parti » réformiste et de son intégration désormais organique aux institutions et logiques bourgeoises. Un nouveau contexte politique et social qui a donné une véritable impulsion pour reconstruire un véritable bilan du mouvement communiste en Italie, impliquant les historiens les plus indépendants de la gauche (Cortesi, Fatica, De Clementi, Merli, etc.), aussi bien que des militants. Il est devenu dès lors possible d’affronter réellement l’imposante figure d’Amadeo Bordiga et l’histoire du PCd’I. En ce qui me concerne, cette confrontation s’est produite au milieu des années ’70, les intelligentes « provocations » de Silvio Serino [5] en ont été le déclencheur. Par la suite j’ai approfondi mes connaissances en la matière sous les conseils de Paolo Turco, vaillant internationaliste à la mémoire duquel j’ai dédié l’Anthologie [6].

Ne penses-tu pas que cette volonté d’effacer Bordiga était l’expression d’une certaine vision a posteriori de Gramsci – le patriote, le démocrate, etc. – qui ne pouvait que mettre en opposition, peut-être trop frontalement, ces deux militants ayant pourtant collaboré à la naissance du PCdI ?

Il ne fait pas de doute que l’annulation de Bordiga de l’histoire du PCdI[7], et donc également du PCI [8], a permis une double opération. D’une part, gommer la participation de Gramsci – critique féroce du Parti socialiste italien (PSI) et fervent adhérent à la IIIe Internationale [9] – à la fondation du PCdI comme parti révolutionnaire. D’autre part, lui substituer un Gramsci destiné à légitimer le frontisme [10] et, par là même, l’adhésion intégrale du PCI aux intérêts du capitalisme national (et international), faisant ainsi de lui l’icône de la longue marche du PCI dans son intégration aux institutions de l’Etat bourgeois. Quitte finalement à se défaire de ce personnage-symbole comme d’une vieille peluche poussiéreuse, pour le remplacer par des images d’un tout autre ordre : les Willy Brandt, les Tony Blair, le couple Clinton, etc.

La pensée d’Amadeo Bordiga est connue pour son abstentionnisme électoral, position qui a alimenté une polémique de Lénine à son encontre. Or tu soutiens l’idée qu’il faut relativiser cet aspect dans son activité politique.

Ici je note une contradiction. Chez lui, le rejet de l’électoralisme est de plus en plus radical, jusqu’à l’apparition de son fameux article, publié sur l’Avanti! [11] le 21 août 1919, dans lequel il pose les deux termes d’une alternative : préparer la révolution ou préparer les élections. Toutefois il choisit la discipline de parti à chaque fois qu’il se trouve devant un tel choix. C’est ce qui s’est passé au 2e congrès de l’Internationale communiste de 1920, puis en 1921 lorsqu’il est à la direction du PCdI et qu’il préconise la participation aux élections du fait de la montée réactionnaire [le Parti national-fasciste italien sera hissé au pouvoir en 1922], mais aussi aux élections de 1924, alors qu’il est passé dans l’opposition au sein du parti. Inflexible voire schématique dans la formulation de ses principes, il adopte une attitude plus flexible dans l’action politique.

Cela dit, dans l’après-seconde guerre mondiale son abstentionnisme se fait de plus en plus rigide, devenant une question de principe. Ce qui nous renvoie à la vision de Bordiga, qui tend à dissoudre la tactique dans la stratégie, en voulant « fixer l’indéterminé », en envisageant « un inventaire de toutes les hypothèses possibles », afin d’élaborer « toute sorte de précautions pour éviter de commettre des erreurs » (paroles de Boukharine).

Tu soulèves ici une question intéressante. Habituellement, la complexité des pays démocratiques est utilisée pour justifier la nécessité d’adopter des tactiques plus flexibles, des alliances larges, et pour théoriser des étapes intermédiaires entre le capitalisme et le socialisme. Au contraire, Bordiga retient qu’il faut répondre à la « diversité » de l’Occident et à ses formes particulières d’hégémonie et de consensus par un choc frontal contre les institutions démocratiques. Il adopta déjà cette position face à la montée du fascisme.

On ne peut que tirer un bilan clair-obscur de cela. On peut effectivement reprocher à Bordiga, et au jeune PCdI, de n’avoir su utiliser correctement l’arme de la tactique ni dans son rapport aux masses ouvrières, hégémonisées par le réformisme, ni envers les couches moyennes. Il peut être accusé d’avoir commis une erreur en croyant que la bourgeoisie italienne aurait préféré faire appel à un Noske [12] italien plutôt qu’à un Mussolini, et une autre erreur en croyant que le fascisme aurait respecté un certain formalisme libéral-démocratique [cela s’est réellement produit, mais seulement jusqu’en 1926, date à laquelle ont été imposées les « lois fascistissimes »]. Nous pourrions même faire remonter son anti-démocratisme de principe à la pensée libertaire davantage qu’au marxisme et en relever les dangereuses retombées en matière de défense des droits démocratiques des classes travailleuses.

Mais, en critiquant les positions de Bordiga, il ne faut pas sous-estimer l’envers de cette médaille. Premièrement, le PCdI, lorsqu’il le dirigeait, a été le seul parti à avoir mené un combat cohérent et organisé contre le fascisme, héritage dont le « nouveau parti » de Togliatti, le PCI, a pu bénéficier dans la Résistance et dans l’après-guerre. Deuxièmement, Bordiga a posé (j’écris bien posé et non résolu) la question de « la puissance historique du parlementarisme bourgeois » en Occident. Et il a compris qu’il n’était pas possible de transposer mécaniquement en Europe occidentale la tactique adoptée en Russie. Car cela aurait signifié sous-estimer la capacité des Etats capitalistes modernes libéraux non seulement en termes d’autodéfense, mais aussi d’intervention dans la vie du mouvement ouvrier, et ce beaucoup plus que dans les Etats autocratiques. D’un point de vue historique, il a prévu le fait que la bourgeoisie démocratique était à même de dégager la route au fascisme, de s’en servir et, au moment opportun, de s’en défaire. De même il a anticipé le fait que les Etats démocratiques suivraient des voies de moins en moins libérales, de plus en plus bureaucratico-totalitaires et il a dénoncé le rapport étroit entre démocratie et militarisme, dont l’impérialisme états-unien est devenu l’exemple par excellence.

Bordiga ne s’est-il pas également distingué par sa conception très fine du rôle du parti ?

Sa formule favorite était « le parti est simultanément produit de l’histoire et facteur historique ». Or, particulièrement après la seconde guerre mondiale, cette maxime a pris une tournure en quelque sorte systématiquement subjective, induisant une représentation du parti comme un deus ex machina du processus révolutionnaire, allant jusqu’à le caractériser par ces termes : « il définit la classe, il lutte pour la classe, il gouverne pour la classe, il prépare la fin des gouvernements et des classes ». Ce qui aboutit à une sorte de canonisation, forcément métaphysique, du parti, au détriment non seulement du rôle actif de la classe des exploités en général, mais aussi d’une adéquate estimation des préconditions objectives nécessaires pour que « les prolétaires s’organisent en parti ». Il se démarque en cela du conseillisme [13], autant que de Rosa Luxemburg et de Lénine.

C’est là non seulement la partie la plus caduque du legs de Bordiga, mais aussi la plus contradictoire. Car s’il affirme à plusieurs reprises que la dégénérescence du parti communiste ne dépend pas essentiellement de solutions d’organisation erronées, il donne toutefois un certain crédit, dans l’après-guerre, à des pratiques et à des concepts organisationnels en laissant supposer qu’ils seraient à même de préserver en soi l’intégrité du parti. Il s’agit notamment du centralisme organique, du refus de statuts et de règles, de l’anonymat absolu, du parti comme Gemeinwesen [la communauté] qui anticipe la société future.

Un aspect important du militantisme et de la pensée de Bordiga est l’internationalisme. Il a toujours replacé les problèmes russes et italiens dans leur contexte international, refusant l’idée de la construction du socialisme dans un seul pays, à plus forte raison s’il est arriéré. Ce qui nous amène à sa critique de Stalin, en 1926, au VIème comité exécutif élargi de l’Internationale communiste, et à la demande pressante que les partis membres du Komintern prennent en main les problèmes « russes ».

L’internationalisme qui a caractérisé toute sa vie militante, constitue une attitude théorique et politique d’une extraordinaire actualité. C’était un des dirigeants de la Troisième internationale les plus convaincus que la confrontation entre capitalisme et socialisme serait mondiale et que l’issue – victoire ou défaite – serait trouvée à cette échelle. Et malgré ce qu’en disent ses détracteurs, il n’a jamais perdu de vue la diversité des contextes, des situations et des moments historiques du mouvement révolutionnaire international. Pour lui – et pas que pour lui – l’Octobre russe n’était que le prélude de la révolution socialiste internationale.

Sa bataille de 1926, à Moscou, au VIe comité exécutif élargi de l’Internationale communiste, pour affirmer que la question russe n’était pas que russe, est restée dans les annales de l’histoire. Il partait de l’idée que le destin de la révolution russe était décisif pour le destin de la révolution internationale, ce qui a d’ailleurs bien été le cas. C’est pourquoi, les décisions à prendre sur le développement progressif d’« éléments socialistes dans l’économie russe », sur les choix à l’égard de la paysannerie, des nepmen [14], de la petite bourgeoisie, ainsi que sur la définition de la politique intérieure et étrangère du parti russe, décisions envisagées comme des questions vitales pour tout le mouvement communiste international et pour l’issue de l’affrontement entre révolution et contre-révolution – les jeux n’étant pas encore faits en 1926 – devaient être réfléchies et prises, selon lui, de concert avec toute l’avant-garde communiste internationale. Il se trouva isolé avec cette position, car les partis communistes avaient embrassé, depuis quelques années déjà, une pratique politique de marginalisation, d’intimidation et de réduction « volontaire » au silence des militants qui ne partageaient pas les orientations politiques de la direction russe du parti et de l’Internationale. Offensive facilitée par le recul du processus révolutionnaire face à la contre-offensive capitaliste, internationale elle aussi, sous ses formes démocratiques mais aussi fascistes.

La critique bordighienne du stalinisme évite les pierres d’achoppement du moralisme, du démocratisme, de la volonté d’individualiser le « mal » et d’un rejet générique et abstrait de la bureaucratie. Au lendemain de la seconde guerre mondiale il a suscité bien des critiques en soutenant que le stalinisme, contre-révolutionnaire en termes politiques, a eu la fonction révolutionnaire de permettre la construction du capitalisme en Russie.

Expulsé du Parti communiste en 1930, Bordiga s’est retiré de la vie politique active. Il a caractérisé de « fondamentale » et durable la défaite de la seconde moitié des années ’20, considérant que cela ouvrait une période d’inversion de la phase historique avant de pouvoir songer à reconstruire le parti. Il ne se lança pas toutefois dans une bataille de fraction au sein de l’Internationale et, lorsqu’on lui demanda, dans une des rares interviews accordées peu avant sa mort, pourquoi il n’était pas parti à l’étranger [Bordiga est resté en Italie jusqu’à la chute du fascisme et la libération], il répondit « Il n’y avait rien à faire ».

Sa réponse s’explique notamment par les coups très durs portés au PCdI, en 1923 et en 1926, qui l’ont pratiquement décapité. Dans les années ’30, aussi le parti dirigé par Togliatti a été vraiment peu actif. Gramsci, le successeur de Bordiga à la tête du PCdI, a été livré à lui-même après son arrestation en 1926. On peut critiquer Bordiga pour avoir coupé court à tous ses rapports avec ses camarades de la gauche, émigrés en Belgique, en France, aux Etats-Unis, et même avec ceux restés en Italie. D’autant plus que les années ’30 ont encore été le théâtre d’importants affrontements de classe en Espagne, en France, en Chine et ailleurs. Cependant il ne faut pas sous-estimer la profondeur de l’abîme contre-révolutionnaire, sa violence, sa rapidité, véritable vortex [doublé de l’affirmation du stalinisme construit sur et accélérant la dégénérescence de la révolution russe], situation qui a même constitué un obstacle majeur pour l’irréductible Trotsky.

Quand Togliatti retourne en Italie, débarquant à Naples, à la fin du mois de mars 1944, sa première question, selon des témoignages, est « Que fait Bordiga ? ». Ce dernier avait beau nier le rôle de l’individu et son importance, il n’en reste pas moins que, pendant la Première guerre mondiale, il a joué un rôle charismatique dans la défense des positions contre l’entrée en guerre ; et, en 1943-44, il aurait pu jouer un rôle de référence pour les oppositions au sein du PCI, engagées dans une bataille confuse il est vrai mais destinée à remettre en valeur les traditions du parti de 1921…

Il semblerait qu’à ce moment Bordiga déconseilla la sortie du PCI des cadres les plus liés à l’expérience des années ’20. Peut-être escomptait-il une évolution de secteurs combatifs du prolétariat en direction des positions de la gauche. Quoi qu’il en soit il a été interpellé à plusieurs reprises pour qu’il revienne sur le terrain avec les positions par lui toujours défendues. Or toute tentative de reconstruire le parti lui semblait encore prématurée. Mais malgré tout, de 1944 à 1965-66, il développera une intense activité, bien différente cependant de celle des années 1911-1926.

Peux-tu dire quelques mots sur ces deux différents types d’activité ?

Il s’agit à la fois de deux périodes dans l’activité militante de Bordiga et de deux phases historiques radicalement différentes, ce dernier aspect ayant joué un rôle décisif sur ses activités. 1912-26 correspond à l’incubation et à l’explosion du plus grand cycle révolutionnaire de l’histoire contemporaine avec, comme principaux protagonistes, le prolétariat industriel et les masses paysannes pauvres de Russie, ainsi que le prolétariat européen. 1945-65 est une période de paix en Europe et de développement économique, avec une accumulation du capital sans précédent et l’avènement de la société de consommation. Une longue période peu propice à l’action politique organisée des révolutionnaires. En Italie il y eut une parenthèse, entre mars 1943 et juin 1947, au cours de laquelle les militants internationalistes ayant appartenu au PCdI ont pu développer – sous le nom de Parti communiste internationaliste – un travail politique relativement en lien avec quelques secteurs de masse. Après quoi, l’intervention de Programme communiste, le collectif au sein duquel Bordiga milita après 1952, fournit un travail essentiellement théorique et de propagande.

Bordiga a toujours défendu l’importance d’un retour au marxisme classique. Mais peut-on dire que son élaboration, dans l’après-guerre, a été innovante ?

Le collectif dont il faisait partie affrontait la tâche colossale de remettre en place les pierres angulaires de la théorie marxiste, en la re-parcourant de a à z, car toute l’œuvre avait été altérée par l’indicible détérioration accomplie par le stalinisme, dégradation habilement mise à profit par les idéologues du capitalisme.

Le collectif dont il faisait partie affrontait la tâche colossale de remettre en place les pierres angulaires de la théorie marxiste, en la re-parcourant de a à z, car toute l’œuvre avait été altérée par l’indicible détérioration accomplie par le stalinisme, dégradation habilement mise à profit par les idéologues du capitalisme.

Bordiga se servait des outils de la tradition marxiste, notamment pour examiner et donner un cadre à la construction du socialisme en Russie. Partant des concepts et notions de l’économie politique marxienne, il s’est tourné directement vers les rapports de production en se demandant si, dans la Russie de Staline, sont en vigueur les mêmes catégories que dans le capitalisme occidental. Ce qui a constitué un énorme travail de recherche sur l’évolution sociale de la Russie, auquel il s’est consacré avec tout le collectif de Programme communiste. L’essentiel, selon lui, n’était pas la propriété étatique ou privée des moyens de production, mais c’était l’extraction de plus-value et la rentabilité, les deux critères de fonds de l’organisation de la production, le niveau de centralisation de l’entreprise et le despotisme entrepreneurial (« la bête est l’entreprise, pas le fait qu’elle a un maître »), la production de biens transformés ou non en marchandise, l’échange marchand, l’achat et la vente de la force de travail, le salaire, la comptabilité monétaire, les prix. Autant de critères qui ne sont pas de purs instruments techniques de gestion, de simples résidus d’un mode de production dépassé. En effet, si de telles catégories persistent, c’est que l’on a affaire au capitalisme ; ce qui exclut d’emblée toute possibilité de planification, dans la mesure où celle-ci se réalise à partir du recensement des besoins sociaux, afin de déterminer ex ante ce qui doit être produit.

Peu de marxistes ont su expliciter si clairement la différence entre l’économie étatisée et l’économie socialiste. Pour Bordiga, la tendance observée déjà dans les années ’50 se situait vers la baisse des caractéristiques étatiques de l’économie, et non l’inverse. Les personnages du capitalisme classique, entrepreneurs privés individuels, étaient en train d’émerger au sein des réseaux et des connexions reliant les entreprises et le marché et dans le creuset du processus despotique d’extraction de plus-value à l’intérieur des entreprises, qu’elles soient étatiques ou non. Ils ne se reconnaissaient pas encore comme tels, mais ce n’était qu’une question de temps. Ce qui advint effectivement, à partir de la perestroïka gorbatchévienne et par la suite. À moins que l’on ne croie que les requins de l’ère Eltsine ont été parachutés depuis l’étranger ?

Dans l’Anthologie, on trouve également un grand nombre d’écrits, très peu connus, de Bordiga sur les Etats-Unis…

En effet, dans l’après-guerre les Etats-Unis constituent l’autre grand champ d’étude de la critique bordighienne, élaborée avec les armes ré-affûtées du marxisme classique, en tant que pays guide du capitalisme occidental et mondial, en pleine expansion y compris au-delà du Rideau de fer, accompagné de l’utopie d’un capitalisme en croissance et populaire, à même de dépasser dans les faits la polarisation de classe. J’ai choisi une dizaine de textes sur les Etats-Unis, de la décennie 1947-57, traitant de l’« assaut à l’Europe », de la guerre de Corée, de leur modèle de société. À cette époque déjà Bordiga avait dans le viseur la tentative en cours aux Etats-Unis de « promouvoir » le prolétaire au rang de consommateur, en le contraignant à s’endetter à travers une folle discipline de « consommation standardisée et sous forme souvent néfaste ». Sa théorisation de la Disaster Economy incluant une critique de l’économie du gâchis, n’a pas d’équivalent parmi les marxistes.

La Disaster Economy…

Oui, avant, bien avant l’actuelle récupération de la dimension écologique de la pensée de Marx, Bordiga a démontré que les origines de l’agression capitaliste contre le travail vivant et contre la nature constituent l’avers et l’envers de la même médaille. À travers elle, il a mis en lumière la « faim féroce de catastrophe et de ruines » du capitalisme tardif et, voyant plus loin encore, il a caractérisé le capitalisme contemporain à travers ses hypertrophies financière, spéculative, consumériste, créancière, militariste, à travers ses tendances destructrices anti-écologiques, son oppression néo-coloniale contre les peuples de couleur, etc. C’est une critique des caractéristiques dégénérescentes du super-capitalisme états-unien qui n’a rien à voir avec l’anti-américanisme et son arrière-goût rance, nationaliste ou pro-européen. C’est une critique des grandes tendances du mode de production capitaliste et de ses dégâts croissants envers la vie humaine et la nature, une critique à large spectre, ayant gardé toute son actualité, qui met en lumière le caractère anti-productiviste du marxisme de Bordiga.

C’est pourquoi, en 1953, alors qu’il compilait un programme concernant les premières transformations révolutionnaires nécessaires dans les pays capitalistes développés, il mit en avant l’idée d’un plan de sous-production : couper des milliards d’heures de production inutile ou néfaste, désinvestir, augmenter les coûts de production, éradiquer les habitudes de surconsommation. Pour bien des aspects il ne s’agit plus du programme du Manifeste du Parti communiste de 1848… En partant de l’étude de Marx et du marxisme, y compris des textes découverts plus récemment (les Grundrisse, au sujet desquels il a écrit le premier commentaire en italien), il est arrivé à une définition du communisme comme programme de vie pour l’espèce humaine, un programme unitaire et international de production et de consommation, fondé sur la satisfaction des besoins humains authentiques. Autant de thèmes abordés en avance sur leur temps, se présentant aujourd’hui à nous de manière particulièrement dramatique.

N’a-t-il pas également reconnu l’importance du déferlement des révolutions anti-coloniales, tout en réfutant la vision uniforme, indifférenciée de la question et en comprenant que révolution anti-coloniale ne signifie pas pour autant construction du socialisme ?

Dans les années ’20 Bordiga resta perplexe face aux thèses sur la révolution coloniale de l’Internationale communiste. Dans l’après-guerre, questionné par les importants mouvements tricontinentaux anticoloniaux, il se ravisa et fit sienne, pour l’essentiel, la vision qui l’avait fait hésiter trente ans auparavant.

Pour lui les révolutions anti-coloniales sont d’authentiques révolutions sociales, agraires, anti-féodales, nationales. Certes limitées à l’instauration de rapports sociaux bourgeois, mais de vraies révolutions qui, en accroissant le territoire des rapports sociaux capitalistes dans le monde face aux grandes puissances existantes, en entraînant dans la politique mondiale d’immenses masses exploitées, jetaient les bases d’une renaissance d’un mouvement prolétaire international plus puissant que jamais.

Une dernière considération…

Depuis quelques années, et en particulier dans le monde anglo-saxon, on assiste à un « retour à Marx » qui prend racine dans la crise profonde du capitalisme. Dans ce nouveau contexte historique, marqué par de plusieurs événements catastrophiques tels ceux que nous a infligés le capitalisme dès le début du siècle, je suis convaincu que l’« iguanodon fossile » Amadeo Bordiga sera redécouvert comme un marxiste sui generis, qui a bien des choses à dire sur le présent et sur le futur, tandis que celui qui l’a ainsi qualifié, Togliatti, sombrera définitivement dans l’oubli. (Entretien publié par le site Jacobin, version italienne, en date du 19 janvier 2021; traduction par Dario Lopreno).

Pietro Basso a enseigné la sociologie aux universités de Naples (université L’orientale) et de Venise (Ca’ Foscari). Consacrés à la critique marxiste du capitalisme, ses écrits sur le temps de travail, le chômage, les migrations internationales, le racisme doctrinaire et d’Etat, l’islamophobie, les luttes du prolétariat, ont été traduits dans plusieurs langues.

David Broder, qui interviewe ici Pietro Basso, est un historien des communismes français et italien et rédacteur européen de la revue papier et online Jacobin.

__________

[1] Le Parti communiste d’Italie (Partito comunista d’Italia, PCd’I), fondé en 1921, à Livourne, notamment par Amadeo Bordiga, Antonio Gramsci, Bruno Fortichiari, Umberto Terracini, Onorato Damen, à partir d’une scission du Parti socialiste italien, adhère aussitôt à l’Internationale communiste. Il prend la clandestinité de 1926 (le fascisme est porté au pouvoir en 1922) jusqu’à la chute du fascisme en 1943. Dès lors il prend le nom de Parti communiste italien (Partito comunista italiano (PCI). En 1991 le congrès de Rimini vote la dissolution du parti. De là naissent le Parti démocratique de la gauche (Partito democratico della sinistra) et le Mouvement pour la refondation communiste. [ndt]

[2] Voir https://pungolorosso.wordpress.com/tag/cuneo-rosso [ndt]

[3] Antonio Gramsci (1891-1937) est d’abord proche des milieux autonomistes sardes, puis du socialisme à Turin et, dès 1919, des tendances socialistes qui vont donner naissance au mouvement communiste. Il « anime à partir de 1919 le mouvement ‘conseilliste’, qui préconise la création de conseils d’ouvriers dans les entreprises. La même année, il fonde l’hebdomadaire l’Ordine Nuovo. Le 21 janvier 1921, il participe à Livourne, avec Bordiga, Togliatti (cf. note suivante) et d’autres à la fondation du Parti communiste italien » (https://www.marxists.org/francais/bios/gramsci.htm). Elu secrétaire général du PCd’I en 1924, il est arrêté le 8 novembre 1926. Il passe le reste de sa vie en prison ou en détention surveillée, pendant 11 ans, et meurt en 1937, des suites de sa tuberculose osseuse, des mauvais traitements subis dans les geôles du fascisme et du désespoir induit par la situation politique du monde capitaliste autant que de l’U.R.S.S. C’est pendant sa captivité qu’il rédige 33 cahiers (devenus 32 vraisemblablement du fait de l’intervention pour censure des dirigeants du PCI) de critique philosophique et politique, édités dès 1947 par l’éditeur Einaudi. Felice Platone et Palmiro Togliatti ayant largement contribué à cette édition ont joué un rôle essentiel en matière de censure du texte, comme l’explique le présent article. Cf. également Raul Mordenti, Quaderni dal carcere di Antonio Gramsci in Letteratura Italiana. Le Opere Vol. IV.II, a cura di Alberto Asor Rosa, Einaudi, Torino 1996 et Biografia di Antonio Gramsci sur http://www.storiaxxisecolo.it/antifascismo/biografie%20antifascisti3.html. [ndt]

[4] Palmiro Togliatti (1893 Gênes -1964 Yalta), « successeur d’Antonio Gramsci à la tête du Parti communiste, mais aussi pilier du Komintern rallié à Staline » (https://tendanceclaire.org/breve.php?id=8170), est devenu membre du Parti socialiste italien en 1914. Après avoir participé à la Première guerre mondiale comme soldat volontaire, il a fondé la revue Ordine nuovo, notamment avec Antonio Gramsci, en 1919, et a participé, deux ans plus tard, à la fondation du Parti communiste d’Italie, dont il devient secrétaire général en 1927, depuis Moscou (https://www.marxists.org/archive/togliatti/index.htm), d’où il dirige le PCd’I clandestinement jusqu’en 1944 (avec une interruption entre 1934 et 1938), puis le PCI légalement jusqu’en 1964, en s’impliquant largement dans la direction stalinienne du mouvement communiste international. Il participe au gouvernement « d’unité nationale » de 1944 à 1946. Sa « voie italienne vers le socialisme » impliquant la collaboration nationale avec les partis bourgeois et la classe capitaliste de la part du PCI est généralement considérée comme l’une des origines de ce que l’on nommera plus tard l’eurocommunisme, au sens où le caractérise Daniel Bensaïd (« une fétichisation de la démocratie formelle, indépendamment de son contenu de classe », Daniel Bensaïd, Eurocommunisme, austromarxisme et bolchevisme, 1977, sur le site http://danielbensaid.org). [ndt]

[5] Silvio Serino était membre de l’Organisation communiste internationaliste, à Naples. [ndt]

[6] La dédicace en question, en anglais, est grosso modo la suivante : « Je dédie cette anthologie à la mémoire de Paolo Turco [1941-2017, militant de la Gauche communiste internationale puis du Nucleo comunista internazionalista (NCI)], vaillant militant internationaliste et proche ami au cours de longues années de ma vie, qui m’a fait découvrir le regard perçant de la pensée révolutionnaire d’Amadeo Bordiga, sans toutefois omettre ses faiblesses. Je regrette vraiment de ne point pouvoir lui offrir un exemplaire de ce livre que, du fait de sa grande compétence en la matière, il aurait été bien plus à même de compiler que moi. » [ndt]

[7] Cf. note 2. [ndt]

[8] Cf. note 2. [ndt]

[9] IIIe Internationale ou Internationale communiste (IC) ou Komintern, est issue de la faillite de la IIe Internationale socialiste à la fin de la gigantesque boucherie de ’14-’18 (que les socialistes ont majoritairement soutenue) et suite à la Révolution d’octobre 1917 en Russie. Son premier congrès se tient en1919, en pleines montées révolutionnaires en Europe ; jusqu’en 1923 le mouvement ouvrier international se divise et donne naissance à l’Internationale communiste. Les premières défaites importantes du mouvement ouvrier (notamment allemand, viennois, italien, hongrois, etc.), à cheval sur les deux premières décennies du siècle, la stabilisation relative du capitalisme au début des années vingt et, surtout, l’isolement de la Révolution russe (guerre internationale contre le nouveau régime soutenue par la guerre civile, famine destructrice, durcissement du régime) vont avoir un impact décisif sur l’évolution de l’IC. Parallèlement à sa montée en force en URSS, la fraction stalinienne prend le contrôle de l’Internationale communiste, tandis que s’impose une bureaucratie dictatoriale – le stalinisme – en URSS, étouffant les débats dans l’IC, les oppositions étant d’abord exclues du parti puis physiquement liquidées. La direction de l’IC mise sous contrôle du parti communiste d’URSS le suit et le cautionne, célébrant la « patrie du socialisme », soutenant la répression contre les divers « traîtres » (les oppositions) et leurs multiples procès. En mai 1943, le présidium de l’IC décide de dissoudre la IIIe Internationale, laissant les mains libres à la dictature stalinienne pour composer avec les Alliés, se partager les territoires d’influences, décider de l’avenir des mouvements de résistance. [ndt]

[10] On nomme frontisme la ligne politique adoptée par le 7è congrès du Komintern (Internationale communiste, 1935) à Moscou, qui préconise l’alliance politique (l’unité) antifasciste, sur une base non-marxiste, avec les forces bourgeoises « antifascistes » ou « nationales démocratiques », dans le cadre de « fronts populaires », plus précisément dans un premier temps de soutien extérieur à ceux-ci. Puis, après l’attaque de l’URSS par l’Allemagne nazie, à la mi-1941, la résistance à outrance au nazisme est couplée à l’entrée dans toute sorte d’alliances type fronts antifascistes ou fronts nationaux. L’Internationale communiste est alors dissoute, en mai 1943, alors que le rapport de force militaire contre les nazis commence à tourner en leur défaveur. [ndt]

[11] L’Avanti ! est le quotidien du Parti socialiste italien, fondé en 1896, alors que le PSI éditait une quarantaine de journaux, hebdomadaires, bimensuels, mensuels, locaux, régionaux ou thématiques. Le n° 1 sort le 25 décembre 1896 ; il paraît de Paris, puis de Zurich et enfin en Italie, clandestinement, pendant le fascisme. [ndt]

[12] Gustav Noske (1868-1946) est un militant du Parti social-démocrate allemand (SPD) dont il devint responsable des questions militaires. Pendant le Premier conflit mondial il assure les relations du parti avec l’état-major de l’armée. En 1918 il est chargé de réprimer la révolte des marins de la flotte de la Baltique. En 1919 il est nommé ministre des armées. Il contribue alors à la formation des groupes para-militaires nommés Corps francs et il joue un rôle décisif dans l’écrasement de l’insurrection révolutionnaire allemande (cf. https://www.treccani.it/enciclopedia/gustav-noske/). [ndt]

[13] Conseillisme est ici entendu au sens où la démocratie des conseils (ouvriers, paysans, territoriaux) se suffit à soi et ne nécessite pas la construction d’un parti d’avant-garde. [ndt]

[14] Les « nepmen » sont les néocapitalistes ayant commencé à faire fortune avec la Nep. La Nep (Nouvelle politique économique) est lancée en 1921 par le gouvernement russe, pour relever l’économie ruinée par la force d’inertie du sous-développement tsariste, par la guerre mondiale, par la guerre civile et internationale contre-révolutionnaire et ses famines. Cela amène un retour partiel mais important vers l’économie capitaliste : reprivatisation du commerce et de l’industrie intérieurs, remplacement de la réquisition par l’impôt, réintroduction des investissements étrangers privés, etc. Le but est de regagner la majorité de la classe ouvrière et de gagner la petite paysannerie à la révolution, en reconstituant un marché intérieur. Dès le milieu des années ’20, la NEP fait sentir ses effets catastrophiques : faiblesse de l’agriculture, non-démarrage industriel et donc cherté des produits industriels, enrichissement d’une petite couche de moyens et de grands paysans, les koulaks (3 à 4% des paysans détiennent la moitié des terres ensemencées, 2/3 des machines agricoles et près de 2/3 des produits vendus sur les marchés), les « nepmen », qui louent de plus en plus de terres à des métayers et prêtent à taux usuraire à la paysannerie pauvre, activités interdites légalement, recréant ainsi les anciens rapports sociaux. [ndt]

Soyez le premier à commenter