Par Marc Saint-Upéry

Introduction. Le bras de fer à l’issue incertaine entre le gouvernement de Nicolás Maduro et l’opposition vénézuélienne, accompagné par des protestations qui mobilisent désormais aussi les quartiers populaires anciennement chavistes, a donné lieu aux interprétations les plus fantaisistes. Un éclairage nécessaire sur la véritable nature de l’affrontement et la teneur réelle des facteurs géopolitiques en jeu.

Le nombre de stupidités qu’on a pu lire ou entendre çà et là dans les rangs de la gauche sur la crise vénézuélienne est assez impressionnant. En général, ces insanités tombent sous deux catégories complémentaires:

1° Un délire total à propos de l’« intervention impérialiste », accompagné par la jouissance masochiste d’halluciner un retour à la scène primitif des éternels bourreaux (l’« empire ») et des éternelles victimes (les pauvres et innocents latino-américains). Ces divagations montrent à quel point l’anti-impérialisme latino-américain, et pas seulement latino-américain, est aujourd’hui une idéologie zombie et, paradoxalement un vecteur d’ignorance colossale de l’empire états-unien et des mécanismes de son fonctionnement réel.

Plus généralement, elles trahissent une méconnaissance crasse de la dynamique effective des rapports de forces géopolitiques dans le monde. Il est curieux de constater à quel point une grande quantité de gens qui ont toujours défendu la perspective d’un monde multipolaire, lorsque ce même monde commence vraiment à émerger, sont incapables de l’analyser et deviennent furieusement nostalgiques des certitudes binaires du passé [1].

2° Une ignorance théorique et empirique abyssale de la nature et de l’évolution du régime chaviste-maduriste [2], associée à un manque total d’imagination morale et d’empathie humaine envers le sort du peuple vénézuélien réel et non fantasmé. Dans une correspondance privée, un intellectuel marxiste argentin respecté écrivait récemment à un de mes amis: «Ce que la gauche (y compris le trotskysme) dit du Venezuela est tout simplement honteux. On dirait que l’histoire ne nous a rien enseigné. Le discrédit dans lequel est tombé le socialisme révolutionnaire est énorme. D’autant plus si l’on tient compte de l’échec des “socialismes réels”. La plupart des gens en tirent la conclusion que le socialisme n’est pas viable et mène forcément à des dictatures. Dans une large mesure, le Venezuela renforce cette idée. On va avoir beaucoup de mal à remonter la pente. »

Bien entendu, ce camarade a tout à fait raison, mais je ne suis pas certain qu’il saisisse bien la logique d’auto-illusion fétichiste qui sous-tend cet aveuglement. Je suis en train de lire un livre très instructif, le journal intime clandestin de Leopold Tyrmand [3], écrivain et critique de jazz polonais ayant observé avec ironie pendant l’année 1954 les diverses stratégies de soumission, d’adaptation ou de résistance de la bohème intellectuelle de Varsovie sous le stalinisme. À un certain moment, l’auteur parle d’un écrivain non communiste bien connu qui se livre à une série de manœuvres et de contorsions rhétoriques (du type : «bien que n’étant pas membre du Parti, je m’inscris dans le camp de la paix et du progrès») pour amadouer les censeurs du régime et pour se convaincre lui-même d’aller dans le «sens de l’histoire» – et ainsi continuer à être publié. Commentaire de Tyrmand : «Il se peut que ce soit des phrases passe-partout […], mais pourquoi les y avoir fourrées? Nous sommes maintenant très sensibles à la moindre once de vaseline, même discrètement parfumée à la lavande.»

Bien entendu, ce camarade a tout à fait raison, mais je ne suis pas certain qu’il saisisse bien la logique d’auto-illusion fétichiste qui sous-tend cet aveuglement. Je suis en train de lire un livre très instructif, le journal intime clandestin de Leopold Tyrmand [3], écrivain et critique de jazz polonais ayant observé avec ironie pendant l’année 1954 les diverses stratégies de soumission, d’adaptation ou de résistance de la bohème intellectuelle de Varsovie sous le stalinisme. À un certain moment, l’auteur parle d’un écrivain non communiste bien connu qui se livre à une série de manœuvres et de contorsions rhétoriques (du type : «bien que n’étant pas membre du Parti, je m’inscris dans le camp de la paix et du progrès») pour amadouer les censeurs du régime et pour se convaincre lui-même d’aller dans le «sens de l’histoire» – et ainsi continuer à être publié. Commentaire de Tyrmand : «Il se peut que ce soit des phrases passe-partout […], mais pourquoi les y avoir fourrées? Nous sommes maintenant très sensibles à la moindre once de vaseline, même discrètement parfumée à la lavande.»

Bien que la censure ne soit plus aujourd’hui celle du Politburo, mais celle du surmoi idéologique psychorigide de certains intellectuels «progressistes» et des gardiens autoproclamés des croyances sacrées, nous sommes confrontés à un phénomène similaire. Certes, il n’y a plus autant de volontaires pour défendre inconditionnellement Maduro (bien qu’il y en ait en encore en quantité substantielle), mais il y a encore beaucoup trop de gens pour pratiquer la politique de l’autruche, regretter un âge d’or chaviste illusoire qui aurait été trahi par ses successeurs, et en général défendre l’indéfendable et trouver des excuses à l’inexcusable. Ce qui revient au fond à ajouter un discret parfum de lavande trostkyste, national-populaire, autonome, mouvementiste ou décolonial à la vaseline stalino-mafieuse du chavisme-madurisme. C’est ce que s’est évertuée à faire la majorité de la gauche mondiale et latino-américaine pendant des années, et ce qu’elle continue à faire aujourd’hui. Quant à moi, je ne fais pas dans la parfumerie.

Ce sont essentiellement ces deux thèmes – profonde ignorance géopolitique et pathétique aveuglement idéologique – que j’ai souhaité aborder dans cet entretien effectué par le site vénézuélien https://revistaflorencia.com et repris par la revue Nueva Sociedad, un des principaux lieux de débats et d’échanges intellectuels de la gauche continentale [4]. Je propose ici une version plus ample de cet entretien qui me permet de préciser certains aspects importants n’ayant pas pu être pleinement développés dans les versions publiées en espagnol [5].

***

La gauche et les faux-semblants de la crise vénézuélienne

Entretien avec Marc Saint-Upéry

Vous avez été l’un des premiers intellectuels à dénoncer de manière critique ce qui s’est passé lors du coup d’État de 2002 au Venezuela. Le «match nul» catastrophique qui prévaut actuellement peut-il être comparé à ce qui est a eu lieu dans ces années-là ?

Je ne suis pas certain que j’aie été «l’un des premiers», mais je suppose que vous faites allusion à un texte publié en 2002 sur le défunt site La Insignia[6]. Symptomatiquement, c’est le premier texte que j’aie jamais publié sur le Venezuela, et lorsqu’un sociologue trotskyste français m’a récemment reproché le prétendu radicalisme unilatéral de ma position antichaviste et m’a accusé de n’avoir jamais dénoncé le putsch de Pedro Carmona [7], j’ai pu lui démontrer la fausseté de son affirmation. Cependant, en même temps que je rejetais de façon très énergique ce coup de force antidémocratique, j’avançais une série de critiques à l’égard de la gestion de Chávez. Je signalais que la «révolution bolivarienne» se montrait «plus vigoureuse en paroles qu’en actes» et avait «presque totalement négligé la nécessité de démocratiser, décentraliser et rendre transparentes les politiques publiques, ainsi que de promouvoir l’initiative autonome et la participation active des différents secteurs sociaux».

Je décrivais ses politiques comme «un mélange confus de pragmatisme modéré, de promesses d’assistance généralisée et de rhétorique incendiaire sans réel contenu», accompagnées de «signaux croissants d’opportunisme et de corruption» et «d’un certain chaos administratif dû à un mélange d’inexpérience et de bureaucratisme». Je soulignais également qu’Hugo Chávez avait parié «exclusivement sur le verticalisme plébiscitaire et sur une contre-propagande d’État grossière et agressive qui le rendait insupportable même à une partie de ses alliés progressistes ». Pas trop mal pour un texte écrit il y a dix-sept ans.

Comme on le sait, toutes les tendances négatives que je décrivais à l’époque se sont aggravées jusqu’à devenir catastrophiques, avec un régime qui propose comme seule issue une escalade autoritaire et, depuis 2016, clairement dictatoriale. C’est l’une des raisons pour lesquelles on ne peut guère comparer les deux situations. D’une part, malgré les dérives caudillistes déjà patentes du régime bolivarien, les tentations dictatoriales étaient alors du côté de l’opposition (même si elles étaient loin d’obtenir un consensus en son sein), et il n’existait pas d’appareil militaire et policier unanimement disposé à les soutenir. D’autre part, la société était plus ou moins divisée en deux, même si le chavisme a ensuite réussi à consolider un avantage électoral d’environ 60 % contre 40 % pendant quelques années. Aujourd’hui, le soutien à Maduro est clairement très minoritaire et repose en partie sur la pure coercition (à l’égard des fonctionnaires) ou sur le chantage «biopolitique» (accès à la nourriture et aux ressources, «carnet de patrie» [8], etc.).

Le régime s’appuie sur un appareil militaire et policier impliqué dans d’énormes réseaux d’activités licites et illicites en collusion avec le pouvoir, ainsi que sur des dispositifs répressifs très développés tant du point de vue judiciaire que de celui de la logistique de la terreur armée. Et bien entendu, la société vénézuélienne et ses infrastructures matérielles et institutionnelles sont aujourd’hui en ruines, avec toutes les conséquences que nous connaissons, y compris l’hémorragie migratoire.

Comment les forces progressistes, sur le plan tant intellectuel que politique, doivent-elles envisager l’intervention ouverte des États-Unis sans tomber dans le «faux dilemme» d’un soutien inconditionnel au gouvernement de Nicolás Maduro ?

Si la réapparition de personnages sinistres liés aux pires moments des administrations de Ronald Reagan ou de George Bush, ou bien de porte-drapeaux de la fraction la plus réactionnaire du lobby cubain de Miami, comme le sénateur [républicain, en fonction à ce poste depuis janvier 2011] Marco Rubio, a certainement de quoi inquiéter, il convient néanmoins d’analyser tout cela en gardant la tête froide. D’une part, on voit resurgir la fraction néoconservatrice interventionniste des années 2000, dirigée par John Bolton. Cette dernière ne s’intéresse guère au Venezuela, car son fantasme est plutôt de bombarder Téhéran, mais il lui est difficile de résister à un effet d’aubaine aussi fantastique que celui que lui offre le désastre vénézuélien (et la rébellion contre la satrapie orteguiste au Nicaragua), ce dans le cadre du déclin continental du cycle des gouvernements dits «progressistes». N’oublions pas que l’«empire» n’a pour l’essentiel rien à voir avec ce désastre, et que la catastrophe est totalement auto-induite par la dictature stalino-mafieuse de Maduro.

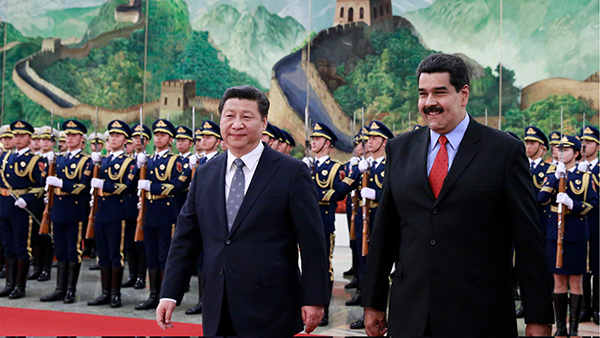

On observe donc une alliance de cette fraction «neocon» avec des faucons plus spécialisés dans la politique hémisphérique, comme Elliot Abrams ou Rubio. Tout cela dans un contexte de vide de pouvoir extraordinaire à la Maison-Blanche, tel qu’on n’en a jamais connu depuis que les États-Unis sont une puissance mondiale. En fait, Trump n’a pas grand-chose à voir avec cette opération, bien qu’il ait sans doute été momentanément convaincu par Rubio que l’électorat cubain de Floride était la clé de sa possible réélection, et par Bolton que l’effet d’aubaine mentionné ci-dessus, qui permet à Washington de prétendre réaffirmer au moins en partie son hégémonie hémisphérique, ne pouvait être ignoré. Mais en réalité, il n’existe aucune possibilité pour Washington d’inverser des tendances «lourdes» telles que l’influence économique et commerciale de la Chine.

La pantomime grotesque de l’agenda de Bolton exposé «par erreur» aux caméras avec la mention «cinq mille soldats en Colombie» démontre bien le caractère de bluff de toute cette affaire. Ce qui s’est déroulé hier comme une tragédie, à savoir la prise de pouvoir par Cheney-Rumsfeld et leurs acolytes [9], et la préparation de la guerre en Afghanistan et en Irak entre 2001 et 2003, se répète aujourd’hui en partie comme farce. Non seulement les «neocons» ne disposent pas du consensus «patriotique» du Congrès ou de l’opinion publique, l’hostilité envers tout projet belliciste y étant très forte, mais ils n’ont même pas le soutien du Pentagone ou de l’appareil sécuritaire.

En ce moment même, Washington est en train de négocier avec les talibans une paix honteuse qui équivaut à une chute de Saïgon au ralenti: dix-sept ans de guerre en Afghanistan, la plus longue de l’histoire américaine, pour rien. Et malgré les efforts de Bolton pour le freiner, non seulement Trump n’a pas renoncé à retirer les troupes américaines de Syrie à un rythme accéléré, mais dans son récent discours sur l’état de l’Union, il a une fois de plus dénoncé les «foolish wars» (guerres absurdes) de Washington.

Quant à l’establishment militaire états-unien, s’il reconnaît que le régime de Maduro est un désastre et un danger – non pas militaire, mais en termes de trafic de drogue et de «sécurité humaine » des alliés régionaux de Washington, en raison de l’explosion migratoire – et qu’il faut exercer toute la pression politique et économique possible pour le faire tomber, il ne manifeste aucun enthousiasme pour une intervention armée. Et les généraux yankees ne veulent certainement pas se battre avec Trump comme «commandant en chef». Non seulement parce que le Venezuela, avec ses 900 000 km2, n’est ni la Grenade [Operation Urgent Fury en octobre 1983] ni le Panama [Operation Just Cause, 20 décembre 1989-31 janvier 1990] , mais aussi parce que l’état-major états-unien mesure parfaitement les risques énormes d’enlisement fatal dans un conflit à la fois civil et paramilitaire qui ne verra pas s’affronter deux camps bien délimités, les soi-disant chavistes contre les soi-disant antichavistes.

En réalité, cela ressemblera plutôt à une guerre de milices de type libanais ou yougoslave, avec au moins une demi-douzaine de factions et de fronts, et des interactions très complexes et perverses entre acteurs politico-militaires autonomes, groupes criminels et logiques balkanisées de prédation du territoire et de ses ressources – autant de phénomènes dont on observe déjà depuis quelques années les signes précurseurs.

C’est pourquoi, malgré leur «unilatéralisme» traditionnel, Bolton et ses collaborateurs ont adopté une tactique «multilatérale» qui implique non seulement les pays du Groupe de Lima[10] – dirigés par des gouvernements plus ou moins conservateurs, mais eux aussi hostiles à la perspective alarmante d’un conflit armé régional –, mais l’Union européenne et même désormais l’Uruguay gouverné par la gauche, en vertu d’un accord, de fait, entre les présidents Mauricio Macri et Tabaré Vázquez. En outre toute l’opération de coordination politique avec Juan Guaidó a été préparée avec l’intermédiation active d’Ottawa et de Bogota, qui ont leurs propres raisons très différentes – de principe pour les Canadiens, de réalisme et d’expérience pour les Colombiens – de ne pas vouloir une guerre.

Alors bien entendu, quand je parle de «farce», cela ne veut pas dire que les évènements ne puissent pas échapper à tout contrôle et prendre un tour tragique. Mais les gens qui s’opposent par principe à toute «ingérence extérieure» et nous avertissent que l’interaction complexe entre tous ces acteurs et leurs stratégies est lourde de dangers, qu’elle revient en fait à «jouer avec le feu», oublient deux choses: 1° il y a déjà ingérence extérieure de tous les côtés, non seulement de la part des Cubains (facteur fondamental du contrôle coercitif totalitaire de la loyauté des forces armées), des Russes et des Chinois, 2° mais aussi une série d’ingérences grossières et manipulatrices des services secrets vénézuéliens dans la dynamique de la diaspora dans les pays voisins ou dans le conflit interne colombien, notamment par le biais de la guérilla de l’Armée de libération nationale (ELN). Non seulement il y a beaucoup d’acteurs qui « jouent avec le feu » au Venezuela, mais c’est le régime maduriste lui-même qui a allumé l’incendie depuis fort longtemps.

Pour ce qui est de l’opposition vénézuélienne, que peut-on déduire d’une élite tellement incapable d’action politique autonome qu’elle a dû se réfugier directement sous la tutelle de Washington?

Tout d’abord, il faudrait savoir exactement de quoi on parle quand on parle d’«élite» ou de «droite» au Venezuela. Il est assez affligeant de constater que même certains tenants de la gauche non-chaviste reproduisent de manière complètement acritique la matrice d’opinion du Service national bolivarien de renseignement (Sebin) ou de l’appareil de propagande du gouvernement de Maduro pour définir qui, dans l’opposition, est «radical» ou «modéré», qui est censé être d’«extrême droite», etc..

Ces étiquettes ne m’ont jamais semblé très éclairantes, et d’ailleurs je ne pense pas qu’il y ait beaucoup d’«extrême-droite» au Venezuela aujourd’hui – du moins pas dans le sens d’un Jair Bolsonaro, par exemple. Ce que je constate, c’est qu’il y a des secteurs historiquement antichavistes issus de la IVe République (1958-1998), mais aussi des secteurs conservateurs et/ou libéraux émergents qui n’ont connu que le chavisme, certains ayant même un certain profil juvénile et plébéien, comme Guaidó lui-même et d’autres dirigeants de Voluntad Popular. Quant à parler de «radicaux» ou de «modérés», on ne précise jamais s’il est question de tactique ou d’idéologie.

Tout cela, en outre, dans le contexte d’une société où les notions de droite et de gauche doivent être nuancées par l’analyse des comportements concrets en matière de gestion de la rente pétrolière, qui peuvent être très similaires entre soi-disant chavistes et soi-disant antichavistes. Je ne connais pas suffisamment bien l’opposition vénézuélienne, qui m’a toujours semblé composée par un personnel politique assez médiocre, mais je n’ai jamais vu non plus vu circuler d’analyses fines et convaincantes à son sujet de la part de la gauche.

Si je me fie à ce que me rapportent certaines de mes sources, il apparaît en fait que l’initiative de Guaidó et de Voluntad Popular était un plan B préparé à l’avance en prévision de l’échec de nouveaux cycles de négociations secrètes qui ont eu lieu fin 2018 et/ou dans les premières semaines de 2019 et ont été de nouveau sabotées au par le gouvernement, lequel cherche seulement à gagner du temps. C’est pourquoi le numéro deux du régime, Diosdado Cabello [11], insiste tellement sur le fait qu’il aurait eu une réunion avec Guaidó juste avant le 23 janvier. C’est peut-être vrai, mais c’est aussi assez ironique: le gouvernement est tellement conscient de son abjection morale aux yeux de la population qu’il estime qu’il suffit de dire d’un homme politique d’opposition qu’il s’est réuni avec des représentants du pouvoir pour le discréditer.

Plutôt que de «se réfugier sous la tutelle de Washington», il me semble qu’il y a eu une sorte de bluff croisé, un pari quelque peu théâtral et risqué, entre Voluntad Popular et les «neocons» états-uniens, chacun essayant d’instrumentaliser l’autre au service de ses propres objectifs immédiats, avec la médiation complexe d’une série d’acteurs qui jouent tantôt les bad cops (le président de l’Organisation des États américains [OEA] Luis Almagro, le Groupe de Lima), tantôt les good cops (l’Uruguay, l’Union européenne). Tant la prétendue «menace d’intervention militaire» états-unienne que la «présidence» de Guaidó sont des fictions productives qui ont permis de débloquer une situation totalement bloquée par le pouvoir, mais peuvent entrer dans une spirale destructrice en fonction de l’extrême volatilité du scénario. Donc, à proprement parler, la question n’est pas de savoir s’il y a un Plan B, mais s’il y a un Plan C.

Cela dit, je suis tout à fait d’accord avec les analyses qui suggèrent que la rationalité «malandra» (délinquante) de la direction chaviste n’est pas celle d’un leadership politique ou militaire conventionnel, ni même d’une dictature à la Pinochet. Alors c’est très joli de parler de «négociation» et de «solution pacifique , ça fait très «bien pour la photo», comme le souligne le sociologue vénézuélien Jeudiel Martínez. Toutefois, pour forcer une telle négociation, il faut d’abord qu’il y ait une forme de rupture. Et puis il faut bien reconnaître que même dans les secteurs populaires, on constate aujourd’hui l’émergence d’un sentiment de plus en plus partagé, alimenté par le ras-le-bol et le désespoir: «On s’en fout de l’accusation d’ingérence, que les gringos débarquent et qu’ils nous débarrassent de cette bande de criminels.» Telle est la terrible réalité à laquelle nous a conduit la monstrueuse involution du projet bolivarien et la complicité avec elle de la majorité des gauches continentales et mondiales.

L’administration erratique de Trump est-elle prête à affronter les conséquences géopolitiques d’une éventuelle intervention militaire au Venezuela?

Il est clair que non. Et ce qui importe, ce n’est pas que je le dise moi, mais le fait que ce soit aussi l’opinion majoritaire du Pentagone et des services de renseignement américain, comme je l’ai déjà signalé. Cela entraîne toutefois un paradoxe: en cas de destitution de Trump, avec son successeur Mike Pence, nous aurions un alignement beaucoup plus organique entre la présidence et les faucons néoconservateurs, basé sur une synergie de fondamentalisme idéologique et d’hybris (hubris) géopolitique. Ce qui fait que, bizarrement, la gauche ne devrait pas désirer l’impeachment de Trump. Mais même un gouvernement Pence devrait faire face à une opposition très forte du Congrès et de l’opinion publique, et à d’énormes réticences à l’égard d’un programme interventionniste de la part de l’appareil de sécurité lui-même. Il s’agirait toutefois d’une configuration beaucoup plus dangereuse pour la paix dans la région et dans le monde en général.

En cas de transition effective, que pouvons-nous nous attendre d’un gouvernement dirigé par ces factions [de la droite]?

Mais de quelles factions parlons-nous? D’un côté, on entend mentionner l’idée d’un gouvernement de réconciliation nationale qui devrait essayer d’obtenir une ample base de soutien, y compris de la part des secteurs chavistes en rupture avec Maduro. De l’autre, si Voluntad Popular gagne son pari, on pourrait comprendre que ses dirigeants soient tentés d’imposer leur hégémonie au sein de l’opposition, surtout face aux acteurs les plus réticents à la stratégie de bras de fer «constitutionnel» de la présidence de l’Assemblée nationale.

Quant au contenu programmatique, il faut bien comprendre que nous sommes dans une configuration équivalente à une reconstruction post-guerre. Même un économiste marxiste-léniniste comme Manuel Sutherland [économiste et chercheur au Centre de Recherche et de Formation Ouvrière – CIFO-ALEM – de Caracas] souligne la nécessité d’une ouverture économique, c’est-à-dire d’une libéralisation, pour pouvoir reconstituer un minimum de tissu productif viable et un seuil de productivité acceptable. Les cris d’orfraie contre la «privatisation» n’ont donc strictement aucun sens: la privatisation mafieuse et néopatrimoniale de l’appareil productif (et sa destruction successive) et des ressources du sous-sol ont déjà eu lieu, de la manière la plus sauvage possible, sous les espèces de la gigantesque razzia chaviste-maduriste. Par ailleurs, même la droite la plus ultra sait qu’il sera impossible d’imposer unilatéralement à une population aussi radicalement appauvrie des augmentations des tarifs des services publics et des prix des produits de première nécessité. Les gens n’en ont tout simplement pas les moyens. Et comme le dit là aussi Jeudiel Martínez, parler de privatisation de la santé serait de la folie dans un pays pour lequel on réclame une aide humanitaire. Il y aura probablement de nombreux conflits autour du budget, des salaires et des services. Ce qui reste de noyaux syndicaux sains – même si j’imagine qu’ils ont été durement affectés par ces vingt années d’autoritarisme chaviste, et surtout par la dernière décennie – aura un rôle important à jouer dans cette transition pour formuler et négocier des solutions viables et équitables.

Au cas où ladite transition n’aurait pas lieu, que faut-il attendre du gouvernement de Nicolás Maduro? Combien de temps ce conflit peut-il durer?

Je n’ai pas de boule de cristal, mais je suis d’accord avec l’écrivain et journaliste vénézuélien Alberto Barrera Tyszka [12] que le gouvernement a un talent particulier pour «transformer la crise en routine», ce qui est extrêmement inquiétant: jusqu’à quel seuil de destruction du pays et des conditions minimales de vie de la population un système aussi pervers et cynique est-il capable de résister? En outre, le caractère polyarchique et mafieux du régime rend ses mouvements internes passablement illisibles et imprévisibles; il semblerait qu’il n’y ait pas de véritable unité de commandement mais plutôt un pouvoir d’obstruction mutuelle de certains groupes et clans.

À ce stade, il est indéniable que le gouvernement de Nicolás Maduro a perdu le soutien de sa base populaire, qui est clairement insatisfaite de la volatilisation de ses conditions matérielles d’existence. Cette insatisfaction ne signifie pas pour autant un soutien effectif au projet politique de l’opposition: quel est le sort des grandes majorités réduites à la misère dans ce scénario?

Pour l’instant, le seul «projet politique de l’opposition» est la sortie de Maduro et des élections équitables et transparentes, et avec cela les grandes majorités ne peuvent être que d’accord. Il y a probablement encore des secteurs populaires qui, plus que soutenir Maduro, ont peur des conséquences réelles ou imaginaires d’un «retour de la droite», mais je crois qu’ils sont maintenant minoritaires.

Se pose plutôt le problème de ce qu’on appelle en épistémologie sociale le common knowledge: il se peut qu’individuellement – ou dans les limites de leur cercle familial –, la plupart des membres des secteurs populaires soient hostiles au régime maduriste, et même désillusionnés du chavisme en général, mais personne ne peut être certain que cette opinion prévale dans sa communauté de référence. Avec son mélange de propagande, de chantage biopolitique et de terreur pure, le gouvernement sait fort bien instrumentaliser l’effet démobilisateur du fait de ne pas savoir si l’opinion de chacun est l’opinion de tous. D’autre part, entre les exigences épuisantes de la lutte quotidienne pour la survie matérielle, l’absence d’acteurs locaux dotés d’une expertise suffisante dans les techniques traditionnelles de mobilisation de la gauche et des mouvements sociaux – soit qu’ils aient été cooptés et corrompus par le chavisme, soit qu’ils aient été neutralisés symboliquement ou physiquement – et l’incertitude quant au degré de violence que le régime est capable de déchaîner, les secteurs populaires ne disposent pas d’une grande marge de manœuvre. Il est à noter que seule la pression internationale a probablement permis d’éviter l’explosion du nombre de victimes mortelles de la répression [13], de sorte que les positionnements «anti-ingérence» principiels et abstraits s’avèrent un peu hypocrites et indécents.

Dans ce contexte, comment voyez-vous l’avenir d’une possible gauche vénézuélienne, et de la gauche continentale en relation avec elle?

D’abord, même si ça nous coûte, il faut regarder la réalité en face : le «socialisme», la «révolution», l’«anti-impérialisme» sont aujourd’hui des mots obscènes au Venezuela, et sans doute le resteront-ils pour au moins vingt-cinq ou trente ans. Quand de braves «marxistes-révolutionnaires» ou «anti-impérialistes» viennent nous expliquer la bouche en cœur que «oui, mais ce n’est pas le vrai socialisme, c’est du bonapartisme», ou que «c’est juste du populisme», ou que «ça a mal tourné à cause de l’Empire, bla bla bla», excusez-moi, mais on a passablement envie de leur foutre des baffes.

La pauvreté analytique et le paternalisme colonial de ces «explications» sont vraiment insupportables, et par ailleurs totalement à côté de la plaque. Non seulement le lexique du socialisme et de la révolution est une langue morte au Venezuela, mais c’est un langage de mort, l’idiome au nom duquel le pouvoir ment, pille, emprisonne, torture et assassine, l’ornement rhétorique abject de la biopolitique de la faim et de la nécropolitique de la répression. Qui ne comprend pas ça, et les effets dévastateurs qui s’ensuivent, n’a rien compris. D’où la nécessité absolue de forger un langage d’analyse et de dénonciation à la hauteur de la situation, un langage d’un sobre matérialisme et dans une veine démocratique-radicale sans compromis, mais totalement démarqué de la rhétorique en pilotage automatique des analyses «marxistes-révolutionnaires», «anti-impérialistes» et apparentées – lesquelles, bien entendu, à plus de 80 %, ne sont pas de l’analyse, mais du « virtue signaling » idéologique [signalisation de vertu].

Le bilan apocalyptique de l’expérience bolivarienne est une véritable bombe nucléaire psycho-politique non seulement pour la gauche vénézuélienne, mais pour la gauche continentale, même si ses effets hors du Venezuela sont à retardement et à géométrie variable selon les pays. Et même si la plupart des «avant-gardes» locales – mais aussi européennes et étasuniennes – autoproclamées manifestent un aveuglement totalement surréaliste quant aux racines du désastre chaviste-maduriste. On ne sait pas s’il faut rire ou pleurer face à certains communiqués ou déclarations pontifiantes qui prétendent apporter de l’extérieur un point de vue «de gauche» sur le Venezuela alors qu’en réalité leur Imbécillité, leur surdité et leur manque d’imagination morale et d’empathie humaine en font des clous additionnels enfoncés dans le cercueil de la gauche latino-américaine.

Sans prise de conscience de la perversité de ces distorsions, il n’y aura aucune possibilité de reconstruire un tissu militant de gauche crédible au Venezuela. Une reconstruction qui devra passer par un débat sans préjugés et par la convergence de secteurs syndicaux non corrompus, de collectifs sociaux autonomes, de noyaux intellectuels honnêtes et de technocrates progressistes, en étant capable de combiner une position de clarté analytique absolue, à savoir totalement dépourvue de sentimentalisme démagogique, face au naufrage de l’expérience bolivarienne – y compris face à son caractère d’aliénation religieuse –, et une certaine générosité pratique, offres d’unité à l’appui, envers les acteurs sincères et démocratiques de la base historique du chavisme. Un équilibre bien sûr extrêmement difficile à atteindre. (Article envoyé directement à alencontre.org. par l’auteur; la traduction de la version espagnole originale – Marc Saint-Upéry, « La izquierda y los espejismos de la crisis venezolana », http://periodicoellibertario.blogspot.com/2019/03/la-izquierda-y-los-espejismos-de-la.html – a été effectuée par Marc Saint-Upéry que nous remercions pour ce travail méticuleux – Réd. A l’Encontre; Charles-André Udry]

Notes

[1] Voir à ce sujet l’analyse pertinente de Bernard Dréano, « Le “campisme” : une vision binaire et idéologique des questions internationales », Mediapart, 16-08-2018, https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/160818/le-campisme-une-vision-binaire-et-ideologique-des-questions-internationales.

[2] Voir Marc Saint-Upéry, « Lire le Venezuela : entre “négationnistes” et “euphémisateurs” », Mediapart, 7 janvier 2019. Voir également : Fabrice Andréani, « Entre crash de l’État magique et boom de l’État bandit: le Venezuela dans le labyrinthe autoritaire», Problèmes d’Amérique latine 2018/2, n° 109, p. 119-134 (accessible en ligne à cette adresse : https://www.barril.info/fr/actualites/fabrice-andreani-le-venezuela-dans-le-labyrinthe-autoritaire?lang=fr) ; Marc Saint-Upéry et Pablo Stefanoni, « Le cauchemar de Bolívar : crise et fragmentation des gouvernements de l’Alba », Hérodote, n° 171, janvier 2019.

[3] Leopold Tyrmand, Journal de 1954, Éditions Noir sur Blanc, Paris, 2019.

[4] Guido Revete, « Espejimos de la crisis venezolana : entrevista a Marc Saint-Upéry », Nueva Sociedad, mars 2019, http://nuso.org/articulo/venezuela-crisis-maduro-guaido-chavez/.

[5] Cette version longue a finalement été publiée en espagnol sur le site anarchiste El Libertario : Marc Saint-Upéry, « La izquierda y los espejismos de la crisis venezolana », http://periodicoellibertario.blogspot.com/2019/03/la-izquierda-y-los-espejismos-de-la.html.

[6] Marc Saint-Upéry, « La mascarada de Caracas », La Insignia, 14 avril 2002, https://www.lainsignia.org/2002/abril/ibe_059.htm.

[7] Pedro Francisco Carmona Estanga, dirigeant de l’organisation patronale Fedecámaras, s’autoproclama président de la République lors du coup d’État conservateur qui éloigna pendant quarante-sept heures Hugo Chávez du pouvoir à partir du 11 avril 2002.

[8] Cartes numérisées utilisées à la fois pour enregistrer et contrôler les bénéficiaires d’aides sociales et de paniers alimentaires et pour pointer les électeurs à l’entrée des bureaux de vote.

[9] Voir le remarquable film d’Adam McKay, Vice, sur la trajectoire de Dick Cheney.

[10] Créé en 2017, le Groupe de Lima inclut aujourd’hui l’Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou, le Guyana et Sainte-Lucie. Le Mexique s’est de fait distancié du groupe, ne partageant pas sa position sur la crise vénézuélienne.

[11] Militaire connu pour sa corruption et ses velléités ultra-répressives, Cabello est souvent considéré comme le véritable « pouvoir derrière le trône » au Venezuela.

[12] Co-auteur de la meilleure biographie d’Hugo Chávez : Alberto Barrera Tyszka et Cristina Marcano, Hugo Chávez sin uniforme : una historia personal, Debate, Caracas, 2005.

[13] Même si les morts se comptent par dizaines chaque mois dans les quartiers populaires, où les Forces d’Action spéciale (FAES) de la Police nationale bolivarienne – soit en réalité les escadrons de la mort du pouvoir – pratiquent systématiquement les exécutions extrajudiciaires contre les supposés délinquants et les jeunes rebelles. Sur la terreur d’État au Venezuela, voir Rebecca Hanson et Verónica Zubillaga, « Les opérations de police militarisées dans l’ère post-Chávez: du punitivisme carcéral aux exécutions systématiques », Mediapart, 21 janvier 2019, https://blogs.mediapart.fr/saintupery/blog/210119/violence-societale-et-necropolitique-au-venezuela.

Merci pour cet article lumineux et sa démarche géopolitique globale permettant de situer les enjeux internationaux du chaos vénézuelien. Un rappel utile: dès 2002, le coup d’Etat avait été mis en échec, non par Chavez lui-même resté d’abord étrangement passif, mais par l’irruption spontanée et massive, dans la rue, du peuple vénézuelien .