150 ans après la parution du Capital, en quoi l’œuvre de Marx est-elle utile aujourd’hui pour la définition d’un projet écosocialiste ? On peut y trouver des intuitions fécondes mais aussi des éléments de méthode permettant de penser le post-capitalisme [*].

Trois conceptions des rapports entre l’espèce humaine et la nature

Il y a dans l’œuvre de Marx plusieurs approches que l’on peut qualifier, au risque de la simplification, de « prométhéenne », « productiviste » et « métabolique ».

La première approche est développée dans les Manuscrits de 1844 [1]. Marx y insiste sur l’idée que le communisme est « la vraie solution du conflit entre l’homme et la nature ». La société débarrassée de la propriété privée est alors « l’achèvement de l’unité de l’essence humaine avec la nature, la véritable résurrection de la nature, le naturalisme accompli de l’homme et l’humanisme accompli de la nature ». Cette symbiose n’est cependant pas dépourvue d’une volonté « prométhéenne » d’affirmer une forme de maîtrise humaine exercée sur la nature.

Ce biais potentiel devient encore plus net avec la version « productiviste » développée dans diverses ébauches du Capital [2], et notamment dans la Contribution à la critique de l’économie politique publiée en 1859 [3]. Marx y introduit la fameuse opposition entre « forces productives » et « rapports de production ». Mais il ne discute pas de la nature de ces forces productives et, dans les Grundrisse [4], il fait même preuve d’une forme de fascination devant la « grande action civilisatrice du capital » qui a su créer « l’appropriation universelle de la nature ». C’est seulement avec lui que « la nature devient un pur objet pour l’homme, une pure affaire d’utilité ; qu’elle cesse d’être reconnue comme une puissance en soi ; et même la connaissance théorique de ses lois autonomes n’apparaît elle-même que comme une ruse visant à la soumettre la nature aux besoins humains, soit comme objet de consommation, soit comme moyen de production ».

Enfin, une troisième problématique apparaît avec les travaux de Marx (et d’Engels) sur la rente foncière et plus généralement sur l’agriculture (voir encadré). Marx s’opposait à la conception de Ricardo selon laquelle les rendements agricoles sont décroissants parce que la mise en valeur va des terres les plus fertiles aux moins fertiles. Et il allait jusqu’à reprocher à « tous les économistes qui ont écrit sur la rente différentielle » d’avoir ignoré « les véritables causes naturelles de l’épuisement du sol (…) les connaissances en chimie agricole étant à leur époque insuffisantes » [III, 709]. Pour dépasser cette ignorance, Marx s’astreint à l’étude des développements scientifiques les plus récents : « Il m’a fallu bûcher à fond la nouvelle chimie agricole allemande, tout particulièrement Liebig et Schönbein qui sont plus importants pour cette question que tous les économistes réunis », écrit-il dans une lettre à Engels le 13 février 1866. Dans Le Capital, il s’appuie notamment sur le traité de Justus von Liebig [5] dont l’un des « immortels mérites » est pour lui d’avoir développé « le côté négatif de l’agriculture moderne » (I, 566). Dans ses Letters on modern agriculture [6], Liebig énonce en effet de manière très claire le risque d’épuisement des sols : « Le pouvoir productif d’un champ auquel on soustrait en permanence quelque chose ne peut augmenter ni même se conserver. Tout système agricole fondé sur la spoliation de la terre conduit à la pauvreté ». Pour lui, « l’agriculture rationnelle repose sur le principe de la restitution ; en rendant aux champs les conditions de leur fertilité, le paysan assure leur permanence » (pp. 143-144).

Enfin, une troisième problématique apparaît avec les travaux de Marx (et d’Engels) sur la rente foncière et plus généralement sur l’agriculture (voir encadré). Marx s’opposait à la conception de Ricardo selon laquelle les rendements agricoles sont décroissants parce que la mise en valeur va des terres les plus fertiles aux moins fertiles. Et il allait jusqu’à reprocher à « tous les économistes qui ont écrit sur la rente différentielle » d’avoir ignoré « les véritables causes naturelles de l’épuisement du sol (…) les connaissances en chimie agricole étant à leur époque insuffisantes » [III, 709]. Pour dépasser cette ignorance, Marx s’astreint à l’étude des développements scientifiques les plus récents : « Il m’a fallu bûcher à fond la nouvelle chimie agricole allemande, tout particulièrement Liebig et Schönbein qui sont plus importants pour cette question que tous les économistes réunis », écrit-il dans une lettre à Engels le 13 février 1866. Dans Le Capital, il s’appuie notamment sur le traité de Justus von Liebig [5] dont l’un des « immortels mérites » est pour lui d’avoir développé « le côté négatif de l’agriculture moderne » (I, 566). Dans ses Letters on modern agriculture [6], Liebig énonce en effet de manière très claire le risque d’épuisement des sols : « Le pouvoir productif d’un champ auquel on soustrait en permanence quelque chose ne peut augmenter ni même se conserver. Tout système agricole fondé sur la spoliation de la terre conduit à la pauvreté ». Pour lui, « l’agriculture rationnelle repose sur le principe de la restitution ; en rendant aux champs les conditions de leur fertilité, le paysan assure leur permanence » (pp. 143-144).

Il est d’ailleurs intéressant de noter que Marx suit l’évolution de Liebig qui passe, entre les éditions successives de son livre d’une apologie acritique de la chimie agricole à la remise en cause de ses dégâts. Dans Le Capital, Marx cite la 7ème édition, parue en 1862, où Liebig souligne les dégâts de ce que nous appellerions aujourd’hui agriculture intensive. On voir donc apparaître une thématique tout à fait différente où le capitalisme « ruine les sources vives de toute richesse : la terre et le travailleur ». Le métabolisme (Marx emploie le terme à plusieurs reprises) entre l’espèce humaine et la nature est donc remis en cause, et c’est pourquoi on peut parler d’une approche « métabolique ». La conclusion de Marx est très claire : « La morale de l”histoire que l’on peut tirer aussi d’une étude de l’agriculture, c’est que le système capitaliste s’oppose à une agriculture rationnelle ou que l’agriculture rationnelle est incompatible avec le système capitaliste (bien qu’il favorise son développement technique) et qu’elle nécessite l”intervention du petit paysan qui travaille lui-même sa terre ou le contrôle des producteurs associés » (III, 129).

Marx et Engels écologistes avant l’heure

L’art de piller le sol

« Et tout progrès de l’agriculture capitaliste est non seulement un progrès dans l’art de piller le travailleur, mais aussi dans l’art de piller le sol ; tout progrès dans l’accroissement de sa fertilité pour un laps de temps donné est en même temps un progrès de la ruine des sources durables de cette fertilité. Plus un pays, comme par exemple les États-Unis d’Amérique, part de la grande industrie comme arrière-plan de son développement et plus ce processus de destruction est rapide. Si bien que la production capitaliste ne développe la technique et la combinaison du procès de production social qu’en ruinant dans le même temps les sources vives de toute richesse : la terre et le travailleur. »

Karl Marx, Le Capital, Livre I, pp. 566-567

Un hiatus dans l’équilibre du métabolisme social

« La grande propriété foncière réduit la population agricole à un minimum. à un chiffre qui baisse constamment en face d’une population industrielle. concentrée dans les grandes villes. et qui s’accroît sans cesse ; elle crée ainsi des conditions qui provoquent un hiatus irrémédiable dans l’équilibre complexe du métabolisme social composé par les lois naturelles de la vie ; il s’ensuit un gaspillage des forces du sol, gaspillage que le commerce transfère bien au-delà des frontières du pays considéré (Liebig). »

Karl Marx, Le Capital, Livre III, p. 735.

Un mode de production à courte vue

« Pourvu qu’individuellement le fabricant ou le négociant vende la marchandise produite ou achetée avec le petit profit d’usage, il est satisfait et ne se préoccupe pas de ce qu’il advient ensuite de la marchandise et de son acheteur. Il en va de même des effets naturels de ces actions. Les planteurs espagnols à Cuba qui incendièrent les forêts sur les pentes et trouvèrent dans la cendre assez d’engrais pour une génération d’arbres à café extrêmement rentables, que leur importait que, par la suite, les averses tropicales emportent la couche de terre superficielle désormais sans protection, ne laissant derrière elle que les rochers nus ? Vis-à-vis de la nature comme de la société, on ne considère principalement, dans le mode de production actuel, que le résultat le plus proche, le plus tangible ; et ensuite on s’étonne encore que les conséquences lointaines des actions visant à ce résultat immédiat soient tout autres, le plus souvent tout à fait opposées. »

Friedrich Engels, Le rôle du travail dans la transition du singe à l’homme, 1876.

Des effets imprévus et destructeurs

« Ne nous flattons pas trop de nos victoires sur la nature. Elle se venge sur nous de chacune d’elles. Chaque victoire a certes en premier lieu les conséquences que nous avons escomptées, mais, en second et en troisième lieu, elle a des effets tout différents, imprévus, qui ne détruisent que trop souvent ces premières conséquences. Les gens qui, en Mésopotamie, en Grèce, en Asie Mineure et autres lieux essartaient les forêts pour gagner de la terre arable, étaient loin de s’attendre à jeter par là les bases de l’actuelle désolation de ces pays, en détruisant avec les forêts les centres d’accumulation et de conservation de l’humidité. »

Friedrich Engels, Dialectique de la nature, 1883.

Sur ce point comme sur d’autres, l’œuvre de Marx n’est donc pas un bloc compact mais un travail en constante évolution qui s’inspire des travaux scientifiques de son époque et permet des interprétations différentes. Pour certains, le Marx productiviste aurait inspiré une conception du socialisme conçu comme un développement impétueux des forces productives conduisant à une société d’abondance. Il pourrait donc être tenu pour le responsable intellectuel du bilan écologique désastreux de l’Union soviétique symbolisé par l’assèchement de la mer d’Aral.

Sans aller jusque là, Marx aurait en tout cas manqué le rendez-vous avec l’écologie en refusant les suggestions de Serguei Podolinsky. Ce socialiste ukrainien lui avait proposé de compléter sa théorie de la valeur-travail par une mesure fondée sur la dépense d’énergie. De leurs échanges, on connaît surtout les commentaires d’Engels dans une lettre à Marx où il écrit : « ce que Podolinsky a complètement oublié, c’est que l’homme, en tant que travailleur, ne fait pas que fixer la chaleur solaire présente, il gaspille encore plus encore plus la chaleur solaire passée. Nous réussissons à dilapider les réserves d’énergie, de charbon, de minerais, de forêts, etc., comme vous le savez mieux que moi » [7]. C’est donc plutôt Engels qui avait raison, et sa dernière phrase relativise la critique de Daniel Tanuro pour qui Marx et Engels n’auraient pris en considération que les flux d’énergie et négligés l’épuisement des stocks, notamment de houille [8].

Il est utile d’ailleurs de revenir sur la proposition de Podolinsky. Elle consistait en somme à proposer une comptabilité énergétique qui fournirait « une base scientifique à la théorie de la valeur-travail » (pour reprendre une expression de Juan Martinéz-Alier [9]). Il y a des arguments rétrospectivement obsolètes dans la fin de non-recevoir d’Engels, mais sur le fond – à savoir la théorie de la valeur-travail – sa réponse nous semble correcte. Engels insistera de nouveau sur ce point dans Dialectique de la nature, où il écrit : « D’aucuns semblent même ne pas demander mieux que de réimporter dans l’économie elle-même la catégorie thermodynamique de travail, – comme le font certains darwinistes avec la lutte pour la vie, – ce dont il ne sortirait qu’absurdité. Que l’on transforme donc n’importe quel skilled labour [travail qualifié] en kilogrammètres et qu’on essaie de déterminer le salaire sur cette base ! ». Le kilogrammètre (kgm) était une unité de mesure représentant le « travail » nécessaire pour élever d’un mètre une masse d’un kilogramme. Le double sens du mot « travail » souligne son ambiguïté et « l’absurdité » consistant à amalgamer un rapport social (la valeur-travail) et une mesure physique (367 000 kgm = 1 kWh). Ce serait confondre valeur d’échange et valeur d’usage et deux modes de calcul économique, comme on y reviendra. Calculer des contenus en énergie de la production est évidemment utile pour une planification écologique, mais c’est clairement quelque chose que le capitalisme ne fait pas.

L’une des raisons des ambivalences, voire des contradictions, de la pensée de Marx est que celle-ci évoluait en fonction des avancées scientifiques de son temps. Marx assistait à de nombreuses conférences, par exemple celles données par le géophysicien John Tyndall. Ce dernier avait pour la première fois en 1861 établi un lien entre la composition de l’atmosphère (en vapeur d’eau mais aussi en CO2) et les changements climatiques [10]. Sans pour autant établir un lien avec l’activité industrielle, il jetait les bases d’une dimension essentielle de l’écologie. On ne peut donc pas reprocher à Marx d’avoir ignoré les avancées scientifiques de son temps, encore moins de ne pas avoir anticipé les développements ultérieurs et, par exemple, d’avoir négligé les travaux du GIEC ! Il n’est pas non plus possible de réduire Marx au productivisme, voire à l’hyper-consommation. Il suffit peut-être de rappeler ce bel aphorisme tiré d’un pamphlet anonyme de 1821, que Marx cite élogieusement dans les Grundrisse [11] : « Une nation est véritablement riche si, au lieu de 12 heures, on en travaille 6 » [12].

Les marxistes après Marx

Il faut alors expliquer pourquoi la tradition marxiste et la pratique soviétique ne se sont pas pleinement emparées des intuitions « pré-écologiques » de Marx. On en trouve des prolongements par exemple chez Kautsky, le théoricien de la question agraire [13]. Boukharine reprend la notion de métabolisme pour aligner quelques généralités : « Il serait naïf de dire que l’homme est le roi de la nature et que tout dans la nature est fait pour satisfaire les besoins humains. (…) L’homme ne pourra jamais sortir de la nature, et même lorsqu’il la soumet, il ne fait qu’exploiter les lois de la nature pour ses fins à lui. Il est donc compréhensible que la nature doive exercer une grande influence sur tout le développement de la société humaine » [14].

Quant à Trotsky, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il épouse une vision promothéenne quand il écrit : « L’emplacement actuel des montagnes, des rivières, des champs et des prés, des steppes, des forêts et des côtes ne peut être considéré comme définitif. L’homme a déjà opéré certains changements non dénués d’importance sur la carte de la nature ; simples exercices d’écolier par comparaison avec ce qui viendra. La foi pouvait seulement promettre de déplacer des montagnes, la technique qui n’admet rien « par foi » les abattra et les déplacera réellement. Jusqu’à présent, elle ne l’a fait que pour des buts commerciaux ou industriels (mines et tunnels), à l’avenir elle le fera sur une échelle incomparablement plus grande, conformément à des plans productifs et artistiques étendus. L’homme dressera un nouvel inventaire des montagnes et des rivières. Il amendera sérieusement et plus d’une fois la nature. Il remodèlera, éventuellement, la terre, à son goût ». Ou, encore plus fort : « L’homme socialiste maîtrisera la nature entière, y compris ses faisans et ses esturgeons, au moyen de la machine (…) La machine ne s’opposera pas à la terre. Elle est un instrument de l’homme moderne dans tous les domaines de la vie » [15].

Malgré ces prises de conscience pour le moins inégales, il faut rappeler que, pendant quelques années, la jeune Russie soviétique s’est préoccupée de la préservation de la nature, sous l’impulsion notamment de Lounatcharsky, le commissaire du Peuple à l’Instruction publique, et sous l’égide du savant Vernadsky. Ce dernier était par ailleurs un membre fondateur du parti cadet (constitutionnel démocratique) opposé au bolchévisme et sera protégé par Lénine lui-même de la Tchéka. Vernadsky est aussi connu pour avoir inventé le concept de biosphère et peut être à ce titre considéré comme l’un des fondateurs de l’écologie [16].

C’est ainsi Lénine qui a créé le premier parc naturel au monde exclusivement voué à l’étude scientifique de la nature et qui a pris des décrets pour protéger les pêcheries d’une exploitation prédatrice. Mais cela n’aura évidemment qu’un temps et le tournant sera pris en 1928 avec la politique agricole de répression contre les koulaks puis avec la montée du lyssenkisme [17]. C’est peut-être là que se situe le véritable rendez-vous manqué qui a conduit à une césure durable entre écologistes et marxistes productivistes.

Les errements de l’économie dominante

La montée des préoccupations environnementales s’est accompagnée d’un double mouvement de différenciation entre écologie profonde et écologie sociale, et de prise de distance des marxistes par rapport à la tradition productiviste. Mais les retrouvailles ne seront possibles que si sont laissés de côté les errements théoriques qui y font obstacle.

On sait que Malthus était une cible favorite de Marx, qui aurait pu, au moins sur ce point être d’accord avec Proudhon, qui aurait déclaré qu« il n’y a qu’un seul homme de trop sur la Terre, c’est M. Malthus ». Marx ne s’opposait pas seulement à Malthus sur la question de la surpopulation mais aussi sur sa conception selon laquelle le sol aurait une « qualité particulière » permettant « d’en retirer plus de denrées nécessaires à la vie, qu’il n’en faut pour faire subsister ceux qui travaillent à la culture de la terre » : une sorte de plus-value naturelle ! Et cette qualité, ce « don que la nature fait à l’homme » n’a donc « rien de commun avec le monopole ». La fertilité de la terre « existe, que l’on en ait besoin ou non ; elle doit, par conséquent, surpasser pendant bien des siècles le pouvoir que nous avons de l’épuiser entièrement » [18]. Dans le même ordre d’idée, Jean-Baptiste Say commence par expliquer assez drôlement qu’il serait absurde de créer des richesses naturelles (en supposant que ce soit possible) car « si nous en faisions pour notre usage, il nous faudrait payer ce que la nature nous offre gratuitement ». Après cette remarque de bon sens, Say enfonce le clou : « les richesses naturelles sont inépuisables, car, sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l’objet des sciences économiques » [19].

L’économie dominante partait donc d’assez loin, et il lui faudra beaucoup de temps pour abandonner cette conception de la terre comme « un don que la nature fait à l’homme ». La théorie néo-classique n’a que récemment tenté d’intégrer la thématique environnementale en ajoutant un troisième « facteur de production », l’énergie (ou plus largement les ressources naturelles), à côté du travail et du capital pour montrer qu’il suffisait d’augmenter le prix de l’énergie pour faire baisser sa contribution à une production donnée. L’une des premières contributions en ce sens est celle de Nordhaus et Tobin qui se demandent en 1972 (l’année de la publication du rapport Meadows sur les limites de la croissance [20]) si la croissance est obsolète. Leurs conclusions sont rétrospectivement assez hallucinantes : « [Nos] simulations (…) impliquent que la croissance va s’accélérer au lieu de ralentir même si les ressources naturelles deviennent plus rares à l’avenir ». Ces résultats découlent d’une « élasticité de substitution élevée » ou d’un « changement technologique relativement économe en ressources » … « ou des deux » [21]. Une méthodologie analogue sera reprise notamment par Solow [22], avec la même insouciance. Dans une contribution consacrée à l’épuisement des ressources, Stiglitz déploie un arsenal mathématique pour arriver à cette conclusion tout aussi rassurante : « Il ne semble pas y avoir de présomption qu’une situation dans laquelle il existe une réserve de “trente ans” d’une ressource naturelle indique une consommation excessive de celle-ci » [23].

Ce cadre théorique néo-classique repose sur une hypothèse ad hoc de substituabilité, résumée ainsi par ce « théorème » de Solow : « Il est de l’essence de la production de ne pouvoir se dérouler sans l’usage de ressources naturelles. Mais je ferai l’hypothèse qu’il est toujours possible de substituer aux inputs de ressources non renouvelables, de plus grands inputs en travail, en capital reproductible (c’est-à-dire de la technologie) ou en ressources renouvelables » [24].

Il suffit alors de jouer sur le prix relatif des « facteurs » pour définir une politique soutenable et voici pourquoi « La montagne écologique accouche d’une souris fiscale » [25]. Cette approche n’est manifestement pas la bonne méthode pour prendre en compte les contraintes environnementales, mais elle a malheureusement inspiré certains théoriciens de l’écologie soucieux d’évaluer la contribution de l’énergie à la croissance. Cette approche a été notamment vulgarisée dans un livre d’Yves Cochet [26].

Il s’appuie sur deux études obscures [27] qui récusent l’hypothèse de substituabilité et cherchent plutôt à évaluer la contribution des différents « facteurs » à la croissance. Cela donne, sous la plume de Cochet : « les calculs des productivités des facteurs dans la production industrielle des trois pays cités montrent que, sur une trentaine d’années, la puissance productive de l’énergie est plus importante que celle du capital ou du travail, et qu’elle est même environ dix fois plus grande que les 5 % de son coût dans le coût total. En moyenne, la contribution productive de l’énergie est de l’ordre de 50 %, celle du capital d’environ 35 % et celle du travail autour de 15 % ».

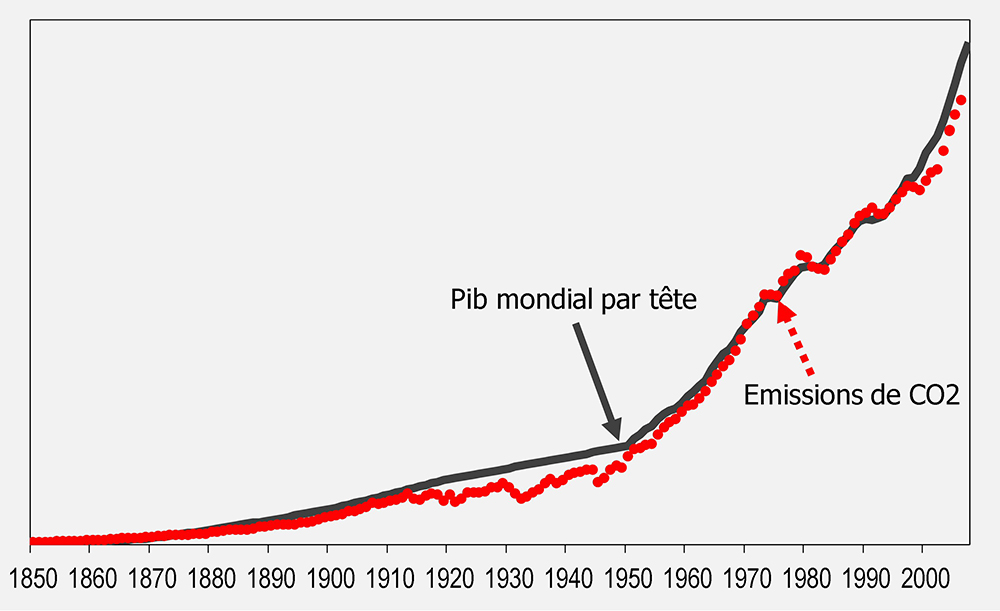

Ce calcul n’a aucun sens. Certes, il est évident, comme le montre le graphique ci-dessous que la croissance mondiale s’est accompagnée, surtout à partir des années 1950, d’une montée parallèle des émissions de CO2.

Sources : Angus Maddison Historical Statistics of the World Economy, 2010 ;

CDIAC (Carbon Dioxide Information Analysis Center).

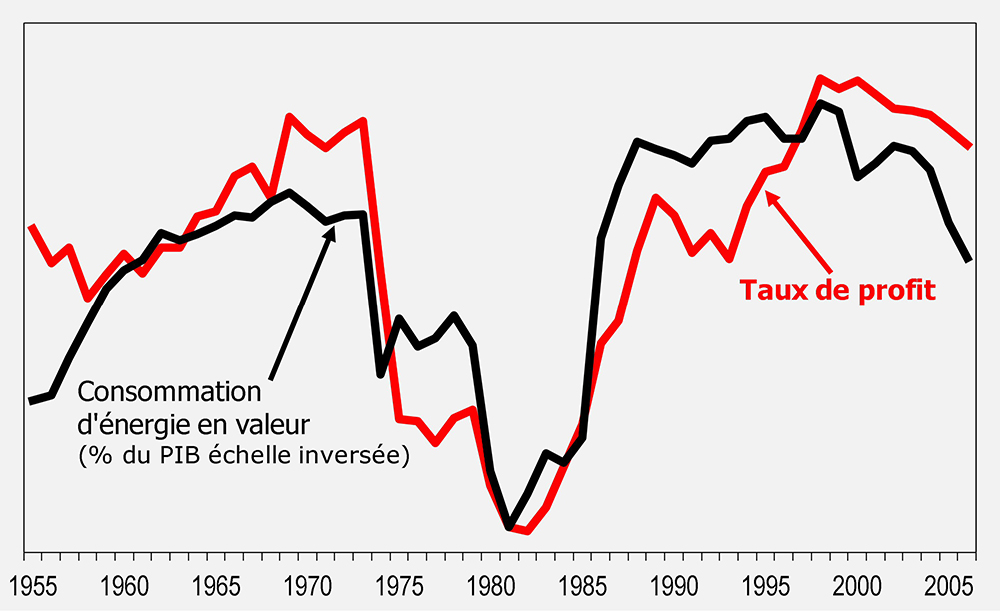

Il est tout aussi évident que la croissance capitaliste a bénéficié d’une énergie à bas coût, et ce facteur a joué un rôle décisif dans la mise en place de toute une série de méthodes de production intensives qui ont servi de base aux gains de productivité. Avec un coût plus élevé de l’énergie, ces gains de productivité n’auraient pas forcément compensé l’alourdissement du capital comme ils ont pu le faire. Dans le cas de la France, le graphique ci-dessous met en lumière un lien très étroit entre les fluctuations du taux de profit et le coût de la consommation d’énergie.

Valeur et richesse : la boussole marxiste

Les constats qui précèdent ne remettent pas en cause la théorie marxiste de la valeur et c’est une fausse piste que de vouloir la dépasser en se ralliant à une théorie néo-classique inconsistante. Ce qu’en dit Cochet est assez représentatif de cette critique : « Karl Marx a tenté de prolonger la théorie ricardienne de la valeur-travail. Il a longuement analysé l’extorsion par les propriétaires du capital de la plus-value créée par le travail salarié, pour conclure que la seule valeur, la valeur “réelle”, était celle du travail investi dans la production. Mais, selon nous, cette mesure est incomplète et même marginale par rapport à l’extorsion thermodynamique sur les flux de matières et d’énergie ».

Rappelons que Marx reprenait à son compte la maxime de William Petty : la richesse « a pour père le travail et pour mère la terre ». Le procès consistant à lui reprocher de considérer le travail comme la source unique de valeur ne fait que révéler une confusion entre valeur et richesse. C’est cette confusion conceptuelle qu’il est important de lever car elle est au fondement de nombreuses incompréhensions. On aurait par exemple gagné du temps à s’épargner le flot de littérature enfonçant des portes ouvertes en découvrant que le PIB ne mesure ni le bien-être, ni le bonheur. Le PIB sert à mesurer l’activité marchande du capitalisme et est donc adéquat à son objet. La fausse critique que certain.e.s lui adressent repose aussi sur une incompréhension de la distinction entre valeur et richesse qui est parfois imputée à tort aux économistes classiques, de Smith à Marx [28].

En montrant que le capitalisme ne s’intéresse qu’à la valeur d’échange, Marx jette les bases d’une critique de l’économie politique qui peut aisément être étendue aux questions environnementales. On a vu qu’à de multiples reprises Marx procédait à une telle extension. Mais après tout l’important n’est pas de savoir ce que Marx a vraiment dit. L’enjeu essentiel va au-delà de la marxologie : il est de tirer toutes les implications de la distinction entre valeur (d’échange) et richesse pour esquisser les principes d’un autre calcul économique. On peut s’inspirer du schéma d’Engels : « certes, la société sera obligée de savoir même alors combien de travail il faut pour produire chaque objet d’usage. Elle aura à dresser le plan de production d’après les moyens de production, dont font tout spécialement partie les forces de travail. Ce sont, en fin de compte, les effets utiles des divers objets d’usage, pesés entre eux et par rapport aux quantités de travail nécessaires à leur production, qui détermineront le plan. Les gens régleront tout très simplement sans intervention de la fameuse “valeur” » [29]. Et Engels enfonce le clou dans une note de bas de page : « cette évaluation de l’effet utile et de la dépense de travail dans la décision relative à la production est tout ce qui reste dans une société communiste du concept de valeur de l’économie politique ».

Dans Le Capital, Marx étend ce principe au rapport à la nature : « les producteurs associés règlent rationnellement leur métabolisme avec la nature, le placent sous leur contrôle communautaire au lieu d’être dominés par une puissance aveugle (…) ils l’accomplissent avec la plus petite dépense de force et dans les conditions les plus dignes et les plus adéquates à leur nature humaine » (III, 742).

On tient là une bonne définition de la planification écologique. L’objectif du système économique ne devrait plus être de maximiser le profit comme c’est le cas sous le capitalisme, mais de maximiser le bien-être sous contraintes sociales et environnementales. Les outils de l’analyse marxiste peuvent donc être utilement mobilisés pour fonder un écosocialisme autour de ce principe : les solutions marchandes (écotaxes ou permis d’émissions) ne peuvent pas répondre pleinement à l’enjeu climatique qui ne peut être affronté que par une planification écologique. Enfin, les analyses de Marx sont un antidote parfait aux thèses (néo)malthusiennes qui ont malheureusement refait surface dans un récent manifeste de scientifiques qui proposent de « déterminer à long terme une taille de population humaine soutenable et scientifiquement défendable (sic) tout en s’assurant le soutien des pays et des responsables mondiaux pour atteindre cet objectif vital » [30].

Limites et frontières

Pour mieux délimiter l’approche de Marx, il est utile d’introduire une distinction essentielle entre limites et frontières, comme le suggère Antonin Pottier [31]. Les limites renvoient principalement à l’épuisement des ressources mais n’ouvrent pas en tant que telles la possibilité d’une disparition de l’espèce humaine. Par ailleurs elles n’impliquent en rien la fin du capitalisme, comme l’explique Pottier : « l’approche d’une limite se signalera par des raretés (par exemple de matériaux), puis une impossibilité de nouvelles extractions. Or, le capitalisme sait très bien gérer la rareté, celle-ci en est même un des moteurs puisqu’elle nourrit les perspectives de profit (…) La propriété privée des moyens de production et l’initiative individuelle des producteurs ne sont pas incompatibles avec l’existence de limites écologiques ».

Les frontières sont d’une autre nature : leur franchissement entraîne la possibilité d’une catastrophe globale. Ce sont elles qui fondent un véritable « paradigme écologique » qui correspond « au scénario où un usage excessif et incontrôlé de l’énergie débouche sur des effets catastrophiques pour l’équilibre planétaire. Il ne s’agit plus d’épuisement des ressources mais de rupture d’équilibre dans la biosphère » [32]. Et Pottier explique pourquoi le capitalisme ne peut prendre en compte les frontières : « Il faut un mécanisme social qui rende cette frontière tangible pour les capitalistes, modifie leur perspective de profit et infléchisse la dynamique d’accumulation du capital pour qu’elle opère à l’intérieur des frontières écologiques. Or, le capitalisme, en tant que système laissant l’initiative aux acteurs privés individuels, est justement dépourvu d’un tel mécanisme. Il ne peut donc pas faire respecter les frontières écologiques ».

Cette grille de lecture conduit à se démarquer des marxistes comme Paul Burkett et John Bellamy Foster qui cherchent à restituer une « écologie de Marx » [33] fondée sur la notion de « rupture métabolique » entre la nature et l’espèce humaine que l’on trouve effectivement chez Marx. Mais s’il avait conscience des risques d’épuisement des sols et des ressources naturelles, Marx n’était pas pour autant en mesure de prendre en compte les frontières, définies non pas en termes d’épuisement, mais de catastrophes écologiques liées au dérèglement climatique. Certes, ces deux phénomènes se combinent, mais leurs ressorts doivent être distingués : par exemple, une catastrophe climatique globale pourrait survenir avant même que les ressources en pétrole ou en métaux rares aient disparu. En sens inverse, leur épuisement n’implique pas en tant que tel le déclenchement d’une catastrophe climatique.

Reste que la menace essentielle – que les émissions de gaz à effet de serre déclenchent un déséquilibre climatique majeur – était inconnue à l’époque de Marx et donc absente de ses travaux. C’est pourquoi l’écosocialisme ne peut se contenter d’une restitution de l’écologie de Marx : il doit procéder à son extension.

Cet itinéraire qui mène de Marx au projet écosocialiste suggère un pronostic plutôt optimiste quant à la convergence en cours entre écologie et marxisme. Elle repose sur une prise de distance symétrique : avec l’écologie « profonde » déconnectée de la question sociale, d’un côté, et avec le productivisme qui a longtemps imprégné le mouvement ouvrier, de l’autre. Des théoriciens comme Daniel Tanuro ou Jean-Marie Harribey, auxquels cette chronique doit beaucoup, y contribuent avec énergie (!). Que ce projet soit porté de manière large et rapide, à la mesure du défi climatique, c’est évidemment une autre question. (Article écrit pour le site A l’Encontre, décembre 2017)

Notes

[*] Les références données en note sont réunies, avec d’autres, sur cette page bibliographique.

[1] Karl Marx, Manuscrits de 1844.

[2] Karl Marx, Le Capital, Livre I, Livre II, Livre III. Dans la suite, les références seront données dans le texte sous la forme (I, 24) : Livre I, p. 24.

[3] Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, 1859.

[4] Karl Marx, Manuscrits de 1877-1858 dits “Grundrisse”, Editions sociales, 2011 ; extrait : « Le vol du temps d’autrui, une base misérable ».

[5] Justus von Liebig, Die Chemie in ihrer Anwendung aul Agrikultur und Physiologie, 1862 (7ème édition). Pour la petite histoire, Justus von Liebig a invente et déposé en 1847 un procédé d’extrait de viande alimentaire (extractum carnis Liebig) qui est à l’origine de la marque Liebig.

[6] Justus von Liebig, Letters on modern agriculture, 1859.

[7] Friedrich Engels, Lettres à Marx du 19 et 22 décembre 1882 ; Two letters to Marx on Podolinsky.

[8] Daniel Tanuro, « Energie de flux ou énergies de stock ? Un cheval de Troie dans l’écologie de Marx », Europe Solidaire Sans Frontière, 26 novembre 2007. Son livre, L’impossible capitalisme vert, est par ailleurs une référence incontournable, comme l’ensemble de ses travaux.

[9] cité par Daniel Bensaïd, « Le tourment de la matière. Marx, productivisme et écologie », 1992.

[10] John Tyndall, « On the Absorption and Radiation of Heat by Gases and Vapours, and on the Physical Connexion of Radiation, Absorption, and Conduction », The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, Series 4, Volume 22, Issue 146, 1861. John Tyndall était par ailleurs un alpiniste qui a étudié les glaciers des Alpes. C’est en son honneur que son nom a été donné au Mont Tyndall, dans la Sierra Nevada en Californie (4273 mètres).

[11] Karl Marx, « Le vol du temps d’autrui, une base misérable », extrait des Manuscrit de 1857-1858 (Grundrisse).

[12] Charles Wentworth Dilke, The Source and Remedy of the National Difficulties (L’identité de l’auteur a été révélée par son petit-fils). La formule que Marx paraphrase est : « Il s’ensuivrait que les hommes ne travailleraient plus que six heures alors qu’ils en travaillaient douze jusque-là, et c’est cela la richesse nationale, la prospérité nationale ». (The next consequence therefore would be, that where men heretofore laboured twelve hours they would now labour six, and this is national wealth, this is national prosperity.)

[13] Karl Kautsky, La question agraire, 1899.

[14] Nicolas Boukharine, La théorie du matérialisme historique, 1921.

[15] Léon Trotsky, Littérature et Révolution, 1923. Voir aussi : Daniel Tanuro, « Écologie : le lourd héritage de Léon Trotsky », La Gauche, 23 août 2010.

[16] Vladimir Vernadsky, La biosphère, 1926.

[17] sur l’expérience soviétique, voir : Jean Batou, « Révolution russe et écologie (1917-1934) », Vingtième Siècle, n°35, juillet-septembre 1992 ; Daniel Tanuro, « Les trop brèves convergences de la Révolution russe et de l’écologie scientifique », ContreTemps, septembre 2017 ; et le livre de référence de DouglasWeiner : Models of Nature. Ecology, Conservation and Cultural Revolution in Soviet Russia, 1988.

[18] Thomas Malthus, Principes d’économie politique, 1820, pp. 125 et 310.

[19] Jean-Baptiste Say, Cours complet d’économie politique pratique, Tome I, 1840.

[20] Donella et Dennis Meadows, The Limits to Growth, 1972.

[21] William Nordhaus et James Tobin, « Is Growth Obsolete? », dans : NBER, Economic Research: Retrospect and Prospect, Volume 5, 1972.

[22] Robert Solow, « The Economics of Resources or the Resources of Economics », The American Economic Review, Vol. 64, No. 2, 1974.

[23] Joseph Stiglitz, « Growth with Exhaustible Natural Resources: Efficient and Optimal Growth Paths », The Review of Economic Studies, Vol. 41, 1974.

[24] Robert Solow, « An almost practical step toward sustainability », Resources for the Future, Occasional Paper, 1992.

[25] Michel Husson, « L’introuvable économie écologique », Chapitre 6 de : Sommes-nous trop ?, 2000.

[26] Yves Cochet, Pétrole apocalypse, 2005.

[27] Reiner Kümmel, Dietmar Lindenberger, Wolfgang Eichhorn, « The productive power of energy and economic evolution », lndian Journal of Applied Economics, vol. 8, septembre 2000 ; Robert U. Ayres, Benjamin Warr, « Accounting for Growth : The Role of Physical Work », INSEAD, 2004.

[28] c’est le cas, par exemple, de Dominique Méda dans Qu’est-ce que la richesse ?, 1999.

[29] Friedrich Engels, Anti-Dühring, 1978.

[30] Appel de 15 364 scientifiques, « Il sera bientôt trop tard pour dévier de notre trajectoire vouée à l’échec », A l’encontre, 13 novembre 2017.

[31] Antonin Pottier, « Le capitalisme est-il compatible avec les limites écologiques ? », 2017 (prix Veblen du jeune chercheur).

[32] Michel Husson, « La planète a-t-elle des limites ? », Chapitre 3 de : Sommes-nous trop?, 2000.

[33] Voir entre autres : Paul Burkett, Marx and Nature: A Red and Green Perspective, 1999; John Bellamy Foster, « Marx’s Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology », American Journal of Sociology, Vol. 105, No. 2, September 1999; John Bellamy Foster, Marx écologiste, Editions Amsterdam, 2011; traduction de Marx’s Ecology, 2000.

Soyez le premier à commenter