Par Rédaction A l’Encontre et Mathieu Hilgers ainsi qu’Augustin Loada

En avril 2011, Antoine Glaser – fondateur de la Lettre du Continent et auteur récent du remarquable ouvrage AfricaFrance. Quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu (Editions Fayard, 2014, 352 pages) – constatait, suite à un soulèvement de soldats de la garde présidentielle au Burkina Faso obligeant Blaise Compaoré à quitter la capitale pour sa luxueuse résidence de Ziniaré, sa ville natale: «La contestation n’est pas nouvelle. Le président a des difficultés avec son armée au moins depuis 2006. Juste avant le sommet franco-africain de février 2007, Blaise Compaoré avait d’ailleurs demandé l’aide de la DGSE [Direction générale de la Sécurité extérieure, dépendant du ministère français de la Défense] pour analyser la situation à l’intérieur de son armée après des affrontements entre policiers et militaires, quelques mois plus tôt.» Et Glaser d’expliquer: «C’est une armée pléthorique à deux vitesses: il existe une garde républicaine largement favorisée et les soldats de base régulièrement révoltés. Au sein de la première, la contestation s’effectue surtout entre le premier cercle du président Compaoré et des sous-officiers qui n’ont aucun commandement. Ce sont souvent des soldats peu scrupuleux. De nombreux policiers et douaniers ont largement bénéficié de la contrebande avec le nord de la Côte d’Ivoire.» Et d’ajouter: «Clairement, en Afrique, le risque est fort pour que ce genre de revendications salariales puisse toucher l’ensemble de la population, avec la possibilité d’être récupéré par l’opposition.» Pauvreté, corruption. Réseaux de pouvoirs et d’influences mettant la main sur le pays étaient connus depuis longtemps.

Un régime s’appuyant sur des baïonnettes

D’ailleurs une fois Compaoré sur le départ, l’armée n’a pas hésité à réprimer le soulèvement populaire, comme le signale, le 31 octobre 2014, Amnesty International qui donne la mesure du soulèvement: «Il est essentiel que les responsables des homicides et des passages à tabac de manifestants, de journalistes et d’autres civils soient identifiés et tenus de rendre des comptes. Les autorités aux plus hauts niveaux doivent annoncer clairement et publiquement que le recours excessif à la force ne saurait être toléré», a affirmé Gaëtan Mootoo.

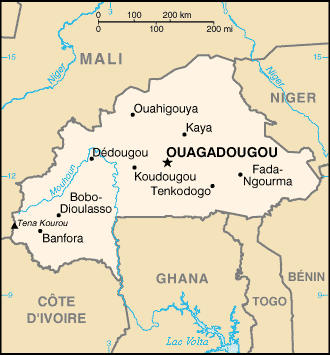

Des manifestants sont descendus dans la rue à Ouagadougou et dans d’autres villes du pays jeudi 30 octobre 2014 pour protester contre une tentative de modification de la Constitution de la part du président Blaise Compaoré, qui a démissionné depuis. Au pouvoir depuis longtemps, il souhaitait être autorisé à briguer un nouveau mandat.

Des manifestants sont descendus dans la rue à Ouagadougou et dans d’autres villes du pays jeudi 30 octobre 2014 pour protester contre une tentative de modification de la Constitution de la part du président Blaise Compaoré, qui a démissionné depuis. Au pouvoir depuis longtemps, il souhaitait être autorisé à briguer un nouveau mandat.

Les forces de sécurité ont lancé des bombes lacrymogènes contre des manifestants pénétrant dans l’Assemblée nationale. Ce bâtiment, comme d’autres du gouvernement, a été pillé et brûlé.

À Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, des manifestants ont mis à sac plusieurs bâtiments, notamment la mairie et la maison du maire. Selon un témoin, qui se trouvait dans le quartier Ouaga 2000 de Ouagadougou pendant les manifestations, des hommes en uniforme kaki auraient attaqué des manifestants.

«Ils ont commencé à les frapper avec des cordes, puis ils ont tiré à balles réelles. J’ai vu trois manifestants tomber devant moi. L’un d’eux était mort. J’ai pu prendre une photo sur laquelle on voit les balles qui l’ont tué quand on lui a tiré dans la poitrine», a expliqué le témoin.»

Les ONG Suisse, un de leurs «pays préférés»

Avec le sens du devoir protestant – «se pencher sur les pauvres pour les aider» et non pas les appuyer dans leurs luttes tout en les aidant – les ONG suisses ont entretenu d’excellents rapports avec Compaoré, certaines continuant à faire fleurir, de manière anachronique, la période de Thomas Sankara renversé et tué par les militaires en 1987, lors d’un coup d’Etat qui eut l’appui du «socialiste» Mitterrand. Compaoré fut un des acteurs de cette liquidation.

Ainsi Solidar (Œuvre suisse d’entraide ouvrière – OSEO) explique, après la phrase rituelle sur «un des pays les plus pauvres au monde» (ce n’est pas le pays, c’est la population qui est pauvre, à l’exception des cliques dirigeantes) : «Le projet d’éducation multilingue s’avère porteur d’avenir: les enfants suivent des cours dans la langue locale, leur langue maternelle, et en français. Cette innovation pédagogique a été introduite dans tout le pays avec le soutien du Ministère de l’éducation. D’autres éléments du programme de Solidar au Burkina Faso comprennent le développement rural, la lutte contre la pauvreté, l’éducation scolaire des enfants et des adolescents ainsi que la démocratie et la participation. Les organisations partenaires de Solidar au Burkina Faso se chargent d’appliquer le programme, tandis que le suivi est assuré par le bureau de coordination de Solidar, à Ouagadougou, avec une équipe locale.»

Terre des Hommes développe des projets similaires: «En matière d’éducation, les partenaires de Terre des Hommes Suisse contribuent à dispenser une éducation de base aux enfants et à augmenter un taux de scolarisation encore très faible au Burkina Faso. Nos partenaires sont encouragés à développer un enseignement alternatif qui sache prendre en compte les exclus du système scolaire formel.»

Il ne s’agit pas de critiquer avec suffisance des projets. Mais il faut poser quatre questions: 1° Quelles explications sur le régime de Compaoré, qui a été au pouvoir durant 27 ans, ont été faites en Suisse, auprès de ceux à qui l’on demande 40 francs? 2° Comment le rôle des militaires burkinabés a-t-il été décrit auprès des donateurs et donatrices en Suisse? 3° La présence policière, militaires et autres services français – en plus des «spécialistes» des Etats-Unis – a-t-elle été éclairée? 4° La réalité des rapports entre le gouvernement suisse (EDA) et le «monde des affaires» suisse est-elle mise en relief afin que l’on puisse mieux comprendre dans quel contexte s’inscrit l’activité des ONG helvétiques?

Ainsi, il serait utile d’informer sur les «accords de libre-échange» (sic) entre la Suisse et le Burkina Faso. Le Switzerland Global Enterprise – qui doit permettre de faire un nouveau business – nous informe, par exemple, qu’en 2013 les exportations suisses au Burkina se sont élevées pour les machines et appareils électroniques à 2’640’596 CHF; pour les produits agricoles (sic), forestiers et de la pêche à 1’861’827 CHF; pour les véhicules à 771’314; pour les produits chimiques et produits apparentés à 686’666, etc. Par contre, les exportations du Burkina Faso vers la Suisse (sans discuter qui contrôle et tire bénéfice de cela, dans ce «pays parmi les plus pauvres du monde») s’élevaient à 1’054’606 pour les produits agricoles, forestiers et de la pêche: dans ce seul secteur les exportations helvétiques sont supérieures de plus de 800’000 CHF aux exportations par le Burkina. Le «monde des affaires suisses» est gagnant sur tous les tableaux, avec un solde commercial massif en sa faveur. Certes, tout cela porte sur des sommes fort réduites. Mais «l’aide» au Burkina est aussi anorexique. On s’attend, dès lors, à une réflexion publique pour des ONG qui ont fait de la transparence leur dogme; en plus des «droits de la personne humaine», cela à juste titre.

Du «palais bunker» à la résidence

en Côte d’Ivoire

La France et les militaires négocient les termes de la «transition» qui doit conserver la colonne vertébrale militaire, mais assurer un camouflage civil et une cooptation d’une partie des chefs de l’opposition face à une population en colère. Compaoré a suffisamment aidé, dans un passé récent, Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire pour être assuré d’un siège confortable pour y résider. Ainsi, suite à l’arrivée à Yamoussoukro du président burkinabè déchu, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara lui a rendu visite le mardi 4 novembre 2014. Il s’est fendu de la déclaration suivante : «Blaise Compaoré restera aussi longtemps qu’il le voudra en Côte d’Ivoire.»

Pour ce qui est de la France de Hollande, Thomas Hoffnung écrit dans Libération du 4 novembre 2014: «Depuis l’élection de Hollande, Paris a émis de discrets signaux pour inciter Compaoré à passer la main, pressentant les troubles à venir. Début octobre, le président français a adressé un courrier à son homologue burkinabé lui offrant son soutien à une éventuelle candidature à un poste international. Restée lettre morte, cette missive qui a «fuité» dans Jeune Afrique révèle a contrario une forme d’impuissance. «La présence militaire française accrue en Afrique est le cache-misère d’une politique en déshérence sur le continent», assène Antoine Glaser.»

Pierre René-Worms écrit le 5 novembre, pour RFI, que Hollande, après avoir nié le rôle de la France dans l’exfiltration de Compaoré vers la Côte d’Ivoire, a reconnu la participation active de la France: «Pour permettre la transition, nous avons fait en sorte que le président, qui n’était plus président, puisse être évacué vers la Côte d’Ivoire», a-t-il admis. L’ex-président burkinabè a-t-il bien utilisé un hélicoptère français? « Nous avons veillé à ce qu’il soit évacué en mettant à disposition tous les moyens qui pouvaient être utiles», a répondu François Hollande. Le président français n’en dira pas plus. Mais dans la soirée, un diplomate français a confirmé toutes les informations diffusées par le magazine Jeune Afrique. Blaise Compaoré a donc été exfiltré à sa demande par les autorités françaises. Vendredi midi, il quitte la capitale, Ouagadougou, dans un long convoi de 4×4. Direction le sud. A 50 kilomètres de la ville de Pô, l’ex-président et ses proches prennent place à bord d’un hélicoptère de l’armée française, sans doute des forces spéciales. Le groupe est ensuite déposé à l’est du Burkina, sur le petit aéroport de Fada N’Gourma. La piste permet de faire atterrir un avion qui redécolle rapidement pour rejoindre en fin de journée Yamoussoukro. A Paris, le Quai d’Orsay [Affaires étrangères du «socialiste» Fabius] indique qu’il n’y a eu «ni ingérence ni indifférence» pour gérer cette exfiltration de Blaise Compaoré. Au Burkina Faso, les détails de cette opération, révélée dans un premier temps par le président François Hollande, mécontentent fortement une partie des 3500 Français résidant dans le pays.» Il est certes plus difficile d’exfiltrer un soulèvement populaire. Mais avec l’aide des forces de sécurité, on peut toujours le réprimer. Ces événements prennent un sens supplémentaire quand ils sont replacés dans une analyse. Nous publions ici la suite du texte de Mathieu Hilgers et Augustin Loada, mis en ligne le 4 novembre. (Rédaction A l’Encontre)

*****

La ruine des espérances de changement et les justifications culturalistes du pouvoir

Contrairement aux régimes strictement autoritaires, pour exister un régime semi-autoritaire doit nourrir et rendre institutionnellement possible l’espoir politique qu’il cherche à neutraliser. En d’autres termes, il doit autoriser l’existence d’un espace public tout en limitant l’émanation d’un potentiel trop subversif. Il doit rendre la protestation possible et même visible, sans mettre en danger son hégémonie politique. Au Burkina Faso, le régime joue parfaitement ce jeu. Les critiques et les protestations sociales le conduisent à changer son visage mais elles ne le renversent jamais. Les réformes produisent systématiquement un espoir mais celui-ci est toujours quasi instantanément anéanti. D’un côté le changement déçoit mais en même temps chaque changement, même mineur, conduit à élargir l’espace des contestations possibles. Certaines transformations institutionnelles ont contribué à une meilleure connaissance du système politique par ceux qui en étaient largement exclus. Comme on l’a vu en évoquant la décentralisation, celle-ci a pu impulser un désir d’opposition mais le régime veille à ce que ce désir ne trouve aucune échappatoire politique. La production d’espoirs systématiquement avortés augmente les frustrations. Les tentatives du régime d’empêcher l’émergence d’une formation politique apte à canaliser les tensions conduisent souvent les protestations à s’exprimer de manière incontrôlée, et corrélativement la répression, à être de plus en plus violente.

Cette construction simultanée des conditions formelles de l’alternance et de son impossibilité réelle exerce un impact profond sur la manière dont les populations perçoivent le politique. Quand l’espoir est déçu, le manque d’alternative finit par apparaître comme un état naturel, comme ce qui caractérise «la politique en Afrique». L’auto-orientalisme constitue une forme d’explication populaire. À travers de nombreuses couches sociales, les enquêtes de terrain montrent à quel point la justification donnée à l’absence d’alternance trouve un terreau propice dans l’idéologie culturaliste. Une phrase prononcée lors d’un récent entretien avec l’ancien maire de Koudougou résume ce constat: «les mossi aime le naam (pouvoir), ils ne le partagent jamais et c’est la façon dont se fait la politique en Afrique [38]». L’idée selon laquelle «on ne dispute pas le pouvoir du chef», alors que les royaumes mossi ont été construits à travers d’innombrables luttes internes et externes, que le président a pris le pouvoir par la force, montre toute l’efficacité et l’intérêt de cette reconstruction [39]. On pourrait multiplier les exemples auxquels recourt le président lui-même lorsqu’il affirme qu’il est un bon médiateur international parce qu’il connaît la culture africaine, que chaque pays a sa propre dynamique et que le Burkina Faso doit poursuivre une préparation progressive à la démocratie [40]. Cette idéologie culturaliste permet de repousser l’alternance aux calendes grecques, et de justifier un parcours où la réformation permanente est devenue le mode d’organisation et de gestion du pouvoir.

Réformation et transition permanente

Les institutions formelles garantissent l’apparence de la démocratie et sont systématiquement sapées par des réformes ou des pratiques informelles empêchant le transfert du pouvoir vers une nouvelle élite politique, ruinant les chances d’émergence d’une opposition efficace et garantissant la centralisation du capital politique dans les mains de l’élite actuelle [41]. La réformation permanente, transition sans transition, transformation sans transformation, mouvement perpétuel de reproduction de la domination, produit un étrange sentiment d’incertitude, de nature à persuader non seulement les opposants de rejoindre la coalition au pouvoir en l’absence de perspectives d’alternance à court terme mais aussi les chefs de factions internes de la coalition au pouvoir d’abandonner toute logique de succession et maintenir ainsi leur loyauté. Beaucoup pensent que Compaoré aspire à demeurer au pouvoir mais nul ne sait s’il osera toucher à l’article 37 de la Constitution. Personne ne serait surpris si le président était renversé de même que nul ne serait étonné s’il occupait encore son poste après les prochaines élections, bien que le vote en juin 2012 par l’Assemblée nationale de la loi d’amnistie pour les chefs d’État suggère qu’il pourrait se retirer. L’état d’incertitude permanente qui caractérise ce régime en tension se marque aussi par les destins qui se font et se défont de manière quasi imprévisible. Tel bras droit, conseiller, ministre puissant, incontournable est envoyé du jour au lendemain à l’étranger pour devenir ambassadeur d’un pays secondaire [42]. Tel fonctionnaire apprécié, connu au cœur du système de passation des marchés publics est subitement arrêté, emprisonné, voit ses biens saisis, perd sa flotte de véhicules, ses maisons, puis est libéré, mais ne possède plus rien et doit louer une chambre minuscule, rouler en mobylette avant de disparaître dans une autre ville pour éviter la honte [43]. L’incertitude est la marque de cette organisation politique où les destins basculent du jour au lendemain. Elle conduit à profiter de chaque occasion car même si le sommet de l’État ne change pas, pour la plupart, les positions et les opportunités sont éphémères. L’incertitude constitue une réalité dont le régime joue, en ne laissant jamais voir jusqu’où les réformes vont conduire ou en laissant penser qu’il peut maîtriser les destins. Mais l’impossibilité d’étouffer les germes de contestations que contient chaque mouvement d’ouverture montre aussi, à travers les événements récents, toute sa vulnérabilité et sa précarité. Les révoltes et les nombreux dysfonctionnements indiquent que malgré ses velléités, le pouvoir est loin de tout contrôler: il doit sans cesse se démener pour se maintenir et limiter l’impact de ses propres dérives comme des ouvertures qu’il concède.

Le plébiscite paradoxal

Pourtant, dans le chaos et l’incertitude, dans cet océan de discrédit où naviguent les figures du politique, mais aussi dans un contexte sous-régional marqué par des déstabilisations politiques aux conséquences sanglantes, le président tente – souvent avec succès – de faire de sa position un point de repère et de stabilité. C’est ce qui explique le «plébiscite paradoxal» qui semble marquer chaque scrutin [44]. En 2005, les enquêtes réalisées durant les élections présidentielles ont montré que de nombreux électeurs avaient voté pour Compaoré sans conviction et par manque d’alternative [45]. En 2007, d’autres recherches soulignaient que la majorité des Burkinabè considéraient que les inégalités avaient augmenté, que le taux de chômage était plus important, et pourtant 70% d’entre eux affirmaient soutenir l’action du président [46]. Certes, en 2010, avec 1’357’315 votes en faveur du président sortant (pour plus de 7 millions de citoyens en âge de voter), on ne pouvait à proprement parler d’engouement. Mais on doit noter aussi que durant les turbulences de 2011, peu de manifestants ont demandé le départ du président.

Le leader de l’opposition qui avait appelé à sa démission n’a pas été suivi. Au fil des violences contre les civils et de la destruction des biens, les soldats mutins ont perdu l’assentiment populaire. L’intervention musclée à Bobo-Dioulasso a été bien accueillie. La stratégie qui consiste à désigner les responsables de la crise (gouverneurs, hiérarchie militaire) a permis au chef de l’État de rester au-dessus de la mêlée. De nombreux Burkinabè, dans la presse, dans la rue, dans les discussions formelles et informelles, considèrent que le président n’est pas personnellement responsable de la situation. Les premiers coupables émaneraient de «son entourage», d’un «système» dont il serait lui-même «prisonnier». Dès lors, expliquent des étudiants mobilisés sur le campus, «cela ne sert à rien de changer le président si tu ne changes pas le système, ça risque d’être pire [47]». Si le président ne bénéficie pas d’un véritable soutien populaire, il jouit incontestablement d’un crédit. Même les opposants les plus radicaux, ceux que l’on peut difficilement soupçonner d’accointance avec le régime, expliquent que la contribution de Blaise Compaoré au Burkina Faso est «impressionnante»: «naissance et construction des institutions démocratiques», «liberté de parole», «ouverture démocratique», «reconnaissance internationale» [48]… Dans un contexte d’incertitude, cette crédibilité semble certes bâtie sur du sable ; elle peut subitement disparaître, emportée par une vague de protestation. Pourtant, en 2011, elle semble avoir joué en faveur du chef de l’État dans la tournure des événements. Reste que si la stratégie consistant à se séparer de son entourage a été efficace à court terme, elle a aussi conduit à l’isoler et à l’exposer davantage. Ces tensions se superposent à deux lignes de divisions qui traversent l’espace social: le clivage générationnel et le cloisonnement social.

Le problème des générations

La différence générationnelle est produite par les expériences et les trajectoires collectives qui façonnent des schèmes de perception et des pratiques distinctes suivant les générations [49]. selon les cohortes, elle conduit à percevoir et à pratiquer le politique différemment. Le facteur générationnel n’explique pas tout, loin s’en faut, mais il s’avère central pour clarifier l’incapacité de l’opposition à utiliser la crise pour renforcer sa position.

Les hommes qui arrivèrent au pouvoir avec Sankara, ou durant la rectification de Compaoré à la fin des années 1980 [50], étaient trentenaires. Ministres, directeurs, leaders politiques étonnamment jeunes, ils ont façonné le système politique et profité des opportunités qu’il leur offrait. Aujourd’hui, au CDP comme dans l’opposition ou dans les groupements de la société civile, la plupart de ceux qui ont pris le commandement à cette époque ou au cours des années 1990 sont toujours en place [51]. De nombreux responsables d’associations influentes et de syndicats ont aujourd’hui la soixantaine, ou plus, et, malgré des discours parfois radicaux, ils ne pensent pas que leur rôle soit de renverser le régime. Autrement dit, le pouvoir vieillit, dans un pays où plus de 75% de la population en âge de voter a moins de 50 ans [52].

Or la plupart des jeunes qui ont manifesté en 2011 avaient moins de 10 ans en 1987, c’est-à-dire à la fin de la révolution. Un certain nombre d’entre eux sont nés sous le régime Compaoré. Cette jeune génération devient adulte dans un système politique verrouillé et, pour la majorité qui n’appartient pas au clan du pouvoir, avec le sentiment de ne pas être prise en considération. Le contexte qu’elle connaît, qu’elle a expérimenté, qui façonne son imaginaire et sa perception du politique est marqué par des contestations récurrentes mais aussi par une déception constante.

En vingt ans, la population a doublé et pour de nombreux jeunes les conditions de vie restent extrêmement précaires [53]. L’administration n’offre plus la certitude de l’emploi aux diplômés universitaires, les opportunités professionnelles sont réduites, et d’une manière générale, malgré son poids démographique, la jeunesse jouit d’une très faible considération [54]. «Sans argent, sans âge, tu n’es personne et tes mots ne pèsent rien», explique un étudiant sur le campus [55]. De tous les entretiens que nous avons menés avec des jeunes des classes moyennes et populaires, en juillet 2011, un sentiment profond d’humiliation ressortait. Au-delà des enjeux économiques, la marginalité et le dédain dont souffre la jeunesse constituent des motifs importants d’engagement dans les protestations.

La fracture générationnelle se reproduit à l’intérieur des organisations de la société civile et des partis politiques. Les conditions économiques, les rapports de domination entre aînés et cadets, l’extension du statut de «jeunes» à une période indéfinie contribue à minimiser leur rôle comme acteurs du changement social ou dans la société alors même qu’ils sont au cœur des mobilisations. Le problème des générations reflète aussi le manque de vision politique des partis et explique que, outre le discrédit dont ils pâtissent, ils n’arrivent ni à capter cette frustration, ni à proposer des alternatives. Ce problème explique aussi que l’appel au rassemblement du leader de l’opposition que nous avons évoqué ait été si peu entendu. Son «Blaise dégage», inspiré des «révolutions arabes» alors en cours, ne visait qu’indirectement la justice, la fin de l’impunité, ou des mesures pour diminuer le coût de la vie. Or, nos enquêtes menées en 2011 dans différentes villes du pays suite à ces événements indiquent que les jeunes ne sont pas sortis dans la rue pour demander le départ du président. Ils l’ont fait parce qu’ils voulaient la justice pour Justin Zongo et parce qu’ils se sentent moralement obligés de marquer leur résistance face à ce type d’abus alors que leurs conditions de vie sont extrêmement précaires. Le manque de confiance dans le politique est tel que les organisations étudiantes refusent de participer aux appels à manifestation des partis de peur d’être «instrumentalisées».

Le cloisonnement social

Cette division générationnelle se superpose à une division sectorielle qui constitue un autre facteur sociologique prépondérant dans l’impossibilité d’un «printemps» burkinabè. Au fil des mois de contestation, les cloisons sociales entre les élèves et étudiants, les professions judiciaires, les militaires, policiers et autres forces de sécurité, les syndicats ou les paysans des régions cotonnières sont restées étanches. Les étudiants et les représentants des forces de défense et de sécurité ne s’apprécient guère. Les premiers voient les seconds comme des machines à répression utilisées contre eux par le pouvoir. Les seconds considèrent souvent les premiers comme des «enfants gâtés» qu’il faut «corriger». Nombreux sont les «corps habillés» à nourrir un complexe de supériorité vis-à-vis des civils, convaincus que la réalité du pouvoir politique se trouve entre leurs mains et que leurs abus ne seront pas sanctionnés [56]. C’est pourquoi la décision de justice du 22 mars 2011 condamnant un groupe de militaires pour le viol d’une mineure leur a paru surprenante dans la mesure où ils s’étaient habitués à ce que leurs «débordements» restent impunis ou soient condamnés par des peines légères prononcées par leurs pairs magistrats. Il reste que les professions judiciaires ont été scandalisées, non seulement par les atteintes à l’indépendance de la justice symbolisées par la libération par la force de militaires condamnés, mais aussi par l’attaque à la roquette du palais de justice de Fada N’Gourma. Les militaires, eux, reprochent aux magistrats d’être corrompus et de fermer les yeux sur des infractions ou crimes bien plus graves que les leurs. Les commerçants réclamaient de leur côté plus de protection des biens et des personnes, ainsi qu’une indemnisation des biens pillés. Quant aux syndicats ou paysans, ils ont tiré parti de la situation pour présenter des revendications corporatistes [57] que le gouvernement aurait été peu disposé à satisfaire en «conjoncture normale».

Par sa gestion prudente de la crise de 2011, le régime a empêché l’unification de groupes contestataires hétérogènes. Les leaders de l’opposition, surveillés, et craignant d’être accusés de velléités putschistes, n’ont pas été en mesure de s’investir pour coaliser les différents groupes sociaux mobilisés. Mieux, certains d’entre eux ont trouvé dans la crise une opportunité pour rebondir en appuyant discrètement les efforts du gouvernement en faveur de l’apaisement, dans la perspective de rétributions politiques [58]. La jonction entre mouvements sociaux et partis politiques a butté sur leur méfiance réciproque, rendant difficile d’éventuelles transactions collusives et jeux de négociation entre leaders. De plus, les meneurs des différents mouvements protestataires sont demeurés difficilement identifiables. L’absence de revendications explicitement politiques visant directement le régime en place a réduit par avance la portée des mouvements protestataires, et rendu impossible le «printemps burkinabè» que certains acteurs semblaient appeler de leurs vœux.

Enfn, alors qu’elles étaient au cœur de la contestation, les organisations de la société civile ont joué un rôle de premier plan pour temporiser l’effet des protestations. Certes, des analystes nationaux proches du parti communiste révolutionnaire voltaïque n’ont pas hésité à évoquer le scénario révolutionnaire qui semblait avoir leur préférence [59]. Mais en observant l’attitude des forces officiellement favorables à cette alternative [60] et qui se réclament du «pays réel [61]» – une partie du mouvement syndical par exemple –, on constate qu’elles ont veillé fermement à maintenir la division en sectorisant la mobilisation sociale et en prenant leurs distances avec «l’opposition réformiste». Envers cette dernière, les griefs sont nombreux, celui notamment d’avoir trahi la lutte contre l’impunité pour des strapontins dans le gouvernement et le parlement d’un régime jugé politiquement responsable de l’assassinat de leur héros, Norbert Zongo. Néanmoins, sous couvert d’un radicalisme sans concession, mais paradoxalement attentiste lorsque des opportunités se présente, les prises de position du «pays réel» ont été plus d’une fois utiles au pouvoir. En 2011, ceux qui se réclament du «pays réel» ont été jusqu’à annuler la traditionnelle marche des travailleurs prévue le 1er mai, en pleine crise sociale, afn de se démarquer de la mobilisation avortée de la trentaine de partis d’opposition tenue la veille. Ainsi, malgré leur engagement, ils ne franchissent jamais le pas, préférant s’abstenir d’apporter un appui aux leaders politiques de l’opposition – dans lesquels ils n’ont pas confiance et avec lesquels ils ont de profondes divergences idéologiques – plutôt que de soutenir l’alternance à n’importe quel prix. Leur position semble faire écho à la sagesse spinoziste: changer de tyran sans s’affranchir des causes de la tyrannie, c’est s’exposer au risque de son renforcement.

***

Pendant et après la crise qu’il a réussi à résorber par un mélange de concessions et de fermeté, le gouvernement s’est employé à réfuter l’idée que les Burkinabè aient été tentés par un quelconque «printemps arabe», prenant pour preuve l’échec de la mobilisation tentée par l’opposition qui chercha sans succès à récupérer le mouvement protestataire.

L’explication de cet échec réside notamment dans la configuration socio-politique que l’on a décrite et dans les contradictions organiques de ce régime semi-autoritaire. Par le mouvement qu’elles impulsent à la vie politique, ces contradictions conduisent nécessairement à renforcer la contestation populaire. si l’espace d’expression légitime de la protestation s’accroît, le régime n’offre que des solutions éphémères, si bien que la frustration se renforce. Trois éléments au moins expliquent que cette dernière augmente sans jamais trouver les moyens de se transformer en alternative politique. D’abord les efforts du régime, non pas pour empêcher l’expression populaire, mais pour annihiler toute possibilité d’alternative. Ensuite, la rupture générationnelle qui structure l’espace social. Enfn, le cloisonnement social et le refus des leaders du «pays réel» de composer avec les partis d’opposition, de dépasser les luttes sectorielles pour faire naître une plateforme politique alternative. Cette configuration se déploie dans un contexte régional instable et dans un environnement économique difficile. L’incertitude sur les conséquences d’une rupture politique brutale tempère les velléités et renforce l’acceptation du régime par ceux qui, dans la participation ou dans la critique, profitent de ces mécanismes de redistribution ou, tout simplement, se «débrouillent».

Toutefois, l’incapacité de l’État à garantir les conditions de vie, à contrôler les débordements, à faire respecter la justice, à prévenir les inégalités ou à assurer la possibilité d’une reconnaissance sociale sape sa légitimité. La désapprobation est aisément perceptible dans un contexte où la parole est libérée. sous la pression de la contestation, de crise en crise, le régime adoucit son visage en même temps que le pouvoir s’use au fil des mouvements populaires qui s’opèrent indépendamment des formations politiques. Pourtant, la prudence est de mise et jusqu’ici nul n’a réussi à conduire ces mouvements plus loin. L’ambivalence règne, les retours en arrières ne sont pas impossibles et l’élite politique poursuit son mouvement permanent de réformes remises en cause en temps opportun. Quelles que soient les concessions qu’il accepte, c’est sans doute dans la construction de l’absence d’alternative que le régime demeure le plus fort. La politique du vide comme répertoire d’action du pouvoir continue à faire son effet, mais aussi à montrer ses limites.

____

Mathieu Hilgers, Université Libre de Bruxelles, University of London – Goldsmiths College; Augustin Loada, Université de Ouagadougou, directeur du Centre pour la gouvernance démocratique (CGD), Ouagadougou. Article publié dans Politique africaine, 2013/3 N° 131, p. 187-208

____

Notes

38. Entretien avec Jérôme Zoma, maire de Koudougou, Koudougou, juillet 2011.

39. M. Izard, Moogo. L’Émergence d’un espace étatique ouest-africain au xvie siècle, Paris, Karthala, 2003.

40. Interview de Blaise Compaoré sur Africa 24, 27 octobre 2010 et «Compaoré à confesse», Jeune Afrique L’Intelligent, 24 novembre 2004.

41. Sur le processus de centralisation du capital politique, M. Brill Olcott et M. Ottaway, «Challenge of Semi-Authoritarianism», Carnegie Endowment for International Peace, 1er octobre 1999 ; M. Ottaway, Democracy Challenged: The Rise of Semi-Authoritarianism, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2003.

42. salif Diallo occupa différentes fonctions ministérielles de 1991 à 2008. Pour une raison jamais tout à fait éclaircie, il fut déchu en 2008 avant d’être envoyé en Autriche où il joua le rôle d’ambassadeur jusqu’en 2012.

43. Nous préservons l’anonymat de l’individu en question.

44. A. Loada, «L’élection présidentielle du 13 novembre 2005: un plébiscite par défaut», Politique africaine, n° 101, mars-avril 2006, p. 19-41.

45. Voir le dossier coordonné par Mathieu Hilgers et Jacinthe Mazzocchetti, «Burkina Faso: l’alternance impossible», Politique africaine, n° 101, mars-avril 2006, p. 5-110, et notamment A. Loada, «L’élection présidentielle du 13 novembre 2005…», art. cit. et M. Hilgers, «Voter à Koudougou: la soumission d’une ville rebelle?», Politique africaine, n° 101, mars-avril 2006, p. 42-62.

46. Sondage réalisé par le CGD cité dans M.-S. Frère, «“Enterrement de première classe” ou “leçon de droit”: la presse burkinabè et l’affaire Norbert Zongo», in M. Hilgers et J. Mazzocchetti (dir.), Révoltes et oppositions…, op. cit., p. 263.

47. Entretiens collectifs avec des étudiants, campus de Ouagadougou, juillet 2011.

48. Entretiens avec des leaders d’associations (Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples-MBDHP, associations étudiantes, Attac) et de partis politiques (Unir-Ms, UNDD) en juillet 2011.

49. K. Manheim, Le problème des générations, Paris, Nathan, 1990 ; J. Cole et D. Durham (dir.), Generations and Globalization: Youth, Age, and Family in the New World Economy, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 2007 ; E. Alber, S. van der Geest et S. R. Whyte (dir.), Generations in Africa: Connections and Conflicts, Berlin, Lit-Verlag, 2008 ; M. Gomez-Perez et M.-N. Leblanc (dir.), L’Afrique des générations, Paris, Karthala, 2012.

50. Suite à sa prise de pouvoir, Compaoré a initié une politique visant officiellement à «rectifier» la révolution en corrigeant ses dérives.

51. Une exception, le nouveau président du Parti de la renaissance nationale (PAREN) Tahirou Barry est né en 1975. Il faut néanmoins relativiser ce renouvellement de leadership car le parti reste toujours entre les mains de son fondateur, Laurent Bado, universitaire aujourd’hui à la retraite.

52. Pourtant seuls 30 % des députés sont âgés de moins de 50 ans. Ce n’est évidemment pas le seul pays où s’observe un décalage entre l’âge des élus et celui des électeurs. Les implications sociales et politiques de cette configuration sociologique sont, par exemple, au cœur de l’ouvrage de L. Chauvel, Le Destin des générations. Structure sociale et cohortes en France au xxe siècle, Paris, PUF, 2010. Pour le Burkina Faso, A. Loada, Rapport sur le Burkina Faso pour le PLA [Projet sur les législatures africaines], consulté le 5 octobre 2013.

53. E. de Bonneval, Contribution à une sociologie politique de la jeunesse: jeunes, ordre politique et contestation au Burkina Faso, thèse de doctorat en science politique, Université de Bordeaux 4, 2011.

54. Voir J. Mazzocchetti, Être étudiant à Ouagadougou. Itinérances, imaginaire et précarité, Paris, Karthala, 2009, et A. Géraldine, «Le campus universitaire de Ouagadougou. De l’injonction globale à adopter le LMD aux réalités locales», in J.-E. Charlier, s. Croché et A. K. Ndoye (dir.), Les Universités africaines francophones face au LMD, Louvain-la-Neuve, Académia Bruylant, 2009, p. 265-281.

55. Entretiens collectifs, campus universitaire, Ouagadougou, juillet 2011.

56. J.-P. Bayala, «Le Burkina Faso», in A. Bryden et B. N’Diaye, Gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique de l’Ouest francophone: bilan et perspectives, Zurich, DCAF et LIT, 2011, p. 47-73.

57. Ainsi, le 29 novembre 2011, le gouvernement et les syndicats ont signé un accord en vue d’une augmentation générale des salaires et des pensions de 5 % pour tous les agents de la Fonction publique et d’une extension des indemnités de sujétion et de logement à tous les fonctionnaires.

58. Par exemple, les partis de l’opposition appelés «les Refondateurs» ont pris une part active aux travaux du Conseil consultatif sur les réformes politiques (du 23 juin au 14 juillet 2011) boycottés par l’opposition dite radicale et ont fini par entrer au gouvernement lors du remaniement ministériel du 2 janvier 2013.

59. À en juger par le contenu des débats organisés par le Mouvement des intellectuels du Manifeste pour la liberté en collaboration avec le Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples (MBDHP) à l’Université de Ouagadougou le samedi 4 juin 2011 ; voir W. Bakouan, «Un panel pour un diagnostic profond des causes», Le Pays, 8 juin 2011, consulté le 11 octobre 2013.

60. Sur cette tendance révolutionnaire de la société civile burkinabè, voir A. Loada, «Réflexions sur la société civile…», art. cit.

61. Au Burkina Faso, on prête à l’ancien président du Collectif, Halidou Ouédraogo, l’usage de cette expression pour désigner les militants du Collectif par opposition au régime en place et à ses soutiens.

Soyez le premier à commenter