«En Suisse, le travail ne nuit pas gravement à la santé», titre le 24 octobre 2014, en une, le quotidien Le Temps, «média suisse de référence». «Magnifique!», ne peut être que la première réaction à cette annonce de Noël (soldes compris), deux mois à l’avance. Puis, la surprise passée, on se demande: Ça veut dire quoi: «ne nuit pas gravement à la santé? Et qu’est-ce qui permet d’annoncer ce résultat extraordinaire, au sens premier du terme?

Le Temps, bon pour l’intelligence?

Un peu de dépaysement peut aider à la compréhension. Imaginons que Le Taon, revue trimestrielle de référence en médialogie et en santé publique, titre «La lecture du “Temps” ne nuit pas gravement à l’intelligence». Voilà de quoi rassurer les abonnés du Temps sur la pertinence de leur investissement. Pour avancer, établissons une définition de l’intelligence. Prenons celle, autorisée, du Centre National de Recherche Textuelles et Lexicales (France): «Fonction mentale d’organisation du réel en pensées chez l’être humain, en actes chez l’être humain et l’animal.»

Armé de cette intelligence, dans un deuxième temps, le lecteur ou la lectrice est en droit de se poser quelques questions. Est-ce que cela veut dire que la lecture du Temps n’est pas une cause de démence précoce? Cela semble probable. Mais est-ce que cela signifie aussi que Le Temps ne diffuse pas d’articles dans lesquels l’ignorance combinée à d’impénétrables œillères idéologiques rendent inintelligibles les conflits travaillant les sociétés et le monde Voilà qui serait plus périlleux d’affirmer. Et est-ce que ce type «d’information» relève d’une atteinte «grave» portée à l’intelligence? Cela se discute. Autre question: peut-on déduire de l’affirmation que «La lecture du “Temps” ne nuit pas gravement à l’intelligence» la prétention que «La lecture du “Temps” est bénéfique pour l’intelligence». Toute personne avec un brin de logique y repérera immédiatement une faute classique de logique. A la réflexion, l’abonné du Temps pourra donc légitimement se demander si la lecture du Taon est pertinente pour l’intelligence de la qualité de son quotidien favori.

Revenons maintenant au travail. «Nuire gravement à la santé», c’est quoi? Provoquer un cancer du mésothéliome, comme chez les travailleurs exposés à l’amiante? Un «simple» burnout entre-t-il aussi dans cette catégorie? Et les si communes douleurs aux épaules, aux bras, au dos, est-ce que ces troubles musculo-squelettiques sont-ils vraiment trop banals pour être graves?

Autre question: nuire à la santé, mais pas gravement, est-ce grave pour les personnes concernées? Et pour la société? Et qui décide de ce qui est grave ou pas? Le Temps, qui ne nuit pas gravement à l’intelligence, du moins selon Le Taon?

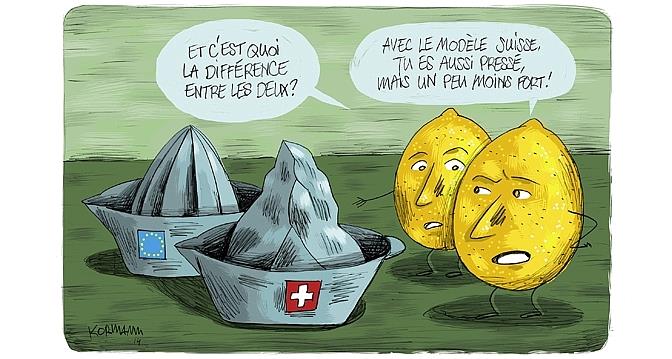

Passons maintenant à la seconde question: quel est le fondement empirique de ce titre aussi intelligemment formulé? En page 21 de l’édition, Stéphane Herzog présente, de son mieux, les propos de deux intervenants aux 47es Rencontres internationales de Genève, Philippe Askenazy, directeur de recherches au CNRS, spécialiste des conditions de travail, et membre par ailleurs de l’association «Les économistes atterrés» et Raymond Torres, chef du Département de recherches de l’Organisation internationale du travail (OIT) en provenance de l’OCDE. Que ressort des propos qui leur sont attribués? Que les conditions de travail en Suisse seraient moins dégradées en Suisse qu’ailleurs en Europe. Sans discuter de leurs arguments, une évidence saute aux yeux: traduire l’affirmation que les conditions de travail sont moins dégradées en Suisse qu’en Europe par «En Suisse, le travail ne nuit pas gravement à la santé» est aussi logique que déduire du constat flagrant que «Le Temps est un quotidien de moins bonne qualité que Le Monde» l’affirmation que «La lecture du Temps nuit gravement à l’intelligence».

Une enquête qui échappe à la référence

Voilà ce qui pouvait être dit à propos de l’intelligence du Temps. Mais peut-on dire quelque chose de fondé, ne parlons même pas d’intelligent, à propos des conditions de travail en Suisse ?

Il se trouve que l’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié le 19 août 2014 une analyse des données de l’enquête suisse sur la santé (ESS) 2012 portant justement sur la question des conditions de travail et des liens avec la santé (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/02/dos/03.html ). Le Temps n’y a pas consacré une ligne, contrairement à une bonne partie du reste de la presse nationale, qui n’est pourtant pas une référence. Sans doute afin de contribuer à l’intelligence du sujet.

Le premier intérêt de cette analyse est qu’elle se fonde sur une enquête, l’ESS, faisant partie du nouveau recensement de la population, qui est la plus grande enquête conduite en Suisse, tous les cinq ans, sur l’état de santé de la population. Elle a l’avantage de reposer sur un large échantillon, qui rend plus robustes ses résultats. En 2012, ce sont ainsi plus de 11’000 personnes actives qui ont répondu à des questions sur leurs conditions de travail. Pour comparaison, l’enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS), citée dans l’article du Temps et tout à fait importante par ailleurs, repose en Suisse sur l’interrogation d’un millier de personnes.

Le second intérêt de cette analyse est, comme expliqué dans la publication de l’OFS, que l’ESS a renouvelé en 2012 l’ensemble des questions permettant de mesurer les risques psychosociaux au travail. Elle s’est inspirée pour cela des recommandations publiées en 2011 par le Collège d’expertise mis en place en France afin de définir la meilleure façon de mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail, collège présidé par Michel Gollac, auquel a notamment participé Philippe Azkenazy, et dont les travaux font aujourd’hui référence.

Il n’y a pas lieu de résumer ici le contenu de cette publication de plus de 30 pages: toute personne intéressée, même un journaliste, peut la lire. Arrêtons-nous simplement sur quelques éclairages qu’elle apporte.

En meilleure santé… mais pourquoi ?

La publication de l’OFS commence par rappeler que les personnes qui travaillent sont en meilleure santé que leurs contemporains qui ne travaillent pas: 11% des personnes actives âgées de 11 à 64 ans déclaraient en 2012 une santé auto-évaluée pas bonne – un instrument validé de mesure de l’état de santé général, contre 18% des personnes au chômage et 27% des personnes inactives. L’OFS précise que ces différences demeurent, même lorsqu’on tient compte de l’âge. Un chef d’édition du Temps aurait pu y voir une invitation à titrer: «En Suisse, le travail améliore massivement la santé». Aurait-il été bien inspiré ?

Pas exactement. Car ces résultats sont en premier lieu une illustration d’un phénomène bien connu en épidémiologie, le healthy worker effect, l’effet du travailleur sain: pour travailler, il faut être en bonne santé. Les personnes ayant de sérieux problèmes de santé tendent à être expulsées du marché du travail et ce mécanisme de sélection est d’autant plus fort que les conditions de travail sont rudes. Par ailleurs, une partie des personnes mises ainsi à l’écart du marché du travail le sont suite à des problèmes de santé dont l’origine est à rechercher dans leurs anciennes conditions de travail. Pensons aux personnes touchant une rente suite à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle, par exemple.

Ensuite, la part plus élevée de personnes au chômage dont l’état de santé général n’est pas bon, en particulier, illustre un autre phénomène analysé dans une vaste littérature (voir M. Gollac et S. Volkoff, Les conditions de travail, La Découverte, Repères, 2007, pour une synthèse): à savoir que le fait d’avoir un emploi stable et de pouvoir travailler dans des conditions raisonnablement correctes sont, dans nos sociétés, des éléments fondamentaux pour la construction de la santé. Ce qui conduit logiquement à la question: y a-t-il en Suisse des personnes actives confrontées à la précarité et/ou à des conditions de travail pouvant présenter un risque pour leur santé et quelle est l’importance de cette réalité?

L’OFS analyse l’exposition des personnes actives à 48 risques potentiels: 11 sont des risques physiques comme porter des charges lourdes; 32 sont des risques psychosociaux comme le fait de vivre des tensions avec un public dans son travail; et 5 sont liés aux horaires de travail comme le fait de devoir travailler la nuit.

Il apparaît que près d’un tiers des personnes actives (37% des hommes et 25% des femmes) sont exposées à un cumul d’au moins 10 de ces risques, quels qu’ils soient.

Or ces personnes ont deux fois et demie plus de risque de déclarer une santé auto-évaluée qui n’est pas bonne, de souffrir de troubles physiques importants (douleurs au dos, de tête, insomnie, etc.), de présenter des symptômes de détresse psychologique moyenne ou élevée et même sept fois plus de risque de déclarer ressentir un épuisement émotionnel au travail, ce qui est considéré comme signalant un risque de burnout. Ces valeurs sont calculées « toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire en tenant compte des caractéristiques sociodémographiques pouvant expliquer des différences dans l’état de santé (âge, sexe, niveau de formation, nationalité…).

Une personne active sur trois ayant deux à sept fois plus de risque d’avoir des problèmes de santé, comment les experts du Temps qualifient-ils cela? De nuisance grave ou de détail sociologique?

Risques physiques sous-estimés

Lorsqu’il est question de conditions de travail, l’attention tend aujourd’hui à se focaliser sur les risques psychosociaux, souvent réduits à la notion, fourre-tout, de stress. A tort, comme le montrent les données de l’OFS.

En effet, la part des personnes actives exposées à un cumul d’au moins trois risques physiques, comme porter des charges lourdes, prendre des positions douloureuses ou fatigantes ou encore un bruit intense, a augmenté de 10% entre 2007 et 2012. Plus d’une personne active sur deux était dans ce cas en 2012. Ces résultats sont congruents avec ceux de l’enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS), qui met depuis des années en évidence le fait que la fréquence des risques est loin de diminuer, comme le laissent croire les clichés à ce sujet.

La sollicitation des corps reste une dimension essentielle du travail, pas seulement dans des branches comme l’agriculture, la construction ou l’industrie, et son effet est redoublé lorsque l’intensité du travail est très élevée. Cela n’est pas vraiment étonnant si l’on prend le temps de penser, ne serait-ce qu’un instant, au travail concret des vendeuses, des caissières ou du personnel de la restauration. Ou encore des personnes travaillant dans la santé, le secteur de l’économie qui a connu la plus forte croissance de l’emploi au cours des 25 dernières années.

La sollicitation des corps reste une dimension essentielle du travail, pas seulement dans des branches comme l’agriculture, la construction ou l’industrie, et son effet est redoublé lorsque l’intensité du travail est très élevée. Cela n’est pas vraiment étonnant si l’on prend le temps de penser, ne serait-ce qu’un instant, au travail concret des vendeuses, des caissières ou du personnel de la restauration. Ou encore des personnes travaillant dans la santé, le secteur de l’économie qui a connu la plus forte croissance de l’emploi au cours des 25 dernières années.

Les données publiées par l’OFS montrent aussi que ce sont les personnes exposées dans leur travail à un cumul de risques physiques (au moins trois) qui ont le plus de risque d’avoir un état de santé général qui n’est pas bon, davantage que celles et ceux exposés au stress, par exemple. Ce résultat converge avec le constat fait à de nombreuses reprises que la pénibilité physique d’un travail reste un déterminant majeur de sa pénibilité en général, et des effets d’usure qu’il peut avoir sur la santé des personnes actives.

Le stress, mais encore…

Revenons aux risques psychosociaux au travail. La publication de l’OFS a l’intérêt d’aborder ces risques liés à l’organisation du travail en reprenant les six dimensions mises en évidence par le Collège d’expertise (cf. supra): demande et intensité élevée, faible autonomie, exigences émotionnelles élevées, mauvaises relations sociales, conflits de valeur et insécurité de l’emploi. Cela permet d’avoir une vue plus détaillée de ces risques et d’apporter aussi quelques éléments de réponse à la question de savoir de quoi le stress est l’expression.

Un exemple : la publication de l’OFS montre que presque une personne active sur quatre est confrontée dans son travail à des exigences émotionnelles élevées comme, par exemple, devoir la plupart du temps ou toujours cacher ses sentiments, ou vivre des tensions avec le public avec lequel on est en contact. Ce sont des situations particulièrement fréquentes dans des branches d’activité aussi différentes que la santé ou la restauration. Elles sont peu souvent évoquées dans le débat public: pourtant, les personnes exposées à de telles exigences émotionnelles ont, par exemple, deux fois plus de risque d’être épuisées émotionnellement dans leur travail et donc de faire un burn-out.

Autre exemple, l’autonomie, ou la «latitude décisionnelle», pour reprendre les termes de Philippe Azkenazy dans Le Temps. Comme ce dernier le rappelle, disposer d’une autonomie suffisante est fondamental pour que les salariés puissent faire face aux exigences qui se présentent dans leur travail de manière à ce que cela n’ait pas d’effet négatif sur leur équilibre et leur santé. Or, en 2012, 37% des femmes et 29% des hommes actifs étaient confrontés dans leur travail la plupart du temps ou toujours à au moins une situation de faible autonomie, comme n’avoir que très peu de liberté pour décider comment faire son travail. Et ces personnes sont effectivement en moins bonne santé, quel que soit l’indicateur retenu pour la mesurer. Un salarié sur trois, c’est peut-être moins que dans le reste de l’Europe, mais ce n’est pas marginal pour autant!

Troisième exemple, le stress. Celui-ci n’est pas une condition de travail en tant que telle mais une situation de tension excessive subie par des personnes confrontées à certains types de conditions de travail. L’analyse statistique de l’OFS fait apparaître que les situations les plus fortement associées au fait de ressentir du stress sont celles caractérisées par une demande élevée, comme devoir penser à trop de choses à la fois, et par une intensité de travail élevée – ce qui n’est pas une surprise – mais aussi celles impliquant des exigences émotionnelles élevées, dont on vient de parler. Voilà des débuts d’indication pour qui veut agir.

En 2012, 18% des personnes actives disaient ressentir la plupart du temps ou toujours du stress à leur travail et la moitié d’entre elles se déclaraient épuisées émotionnellement à leur travail.

La publication de l’OFS livre encore de nombreuses autres données empiriques au sujet des conditions de travail, comme par exemple le fait qu’une personne active sur six a été confrontée sur une période d’une année à une situation de discrimination ou de violence (mobbing, etc.) ou qu’une sur huit craint de perdre son emploi. Elle donne systématiquement des informations sur la fréquence des conditions de travail à risque selon le sexe, l’âge, le niveau de formation, la catégorie socio-professionnelle ou la branche d’activité. Et elle montre l’association entre l‘exposition à ces risques et l’état de santé, mesuré de cinq manières différentes. C’est donc une source utile pour toutes celles et tous ceux qui veulent se faire une idée générale des conditions de travail en Suisse et de leur impact sur la santé. Et, anecdotiquement, pour se faire une opinion sur la contribution du Temps à l’intelligence de cette réalité sociale.(26 octobre 2014)

Soyez le premier à commenter