Par Michel Husson

Un nouveau tournant [voir la première partie publiée sur ce site en date du 6 février 2018] est pris avec le système de Speenhamland, né en 1795, dans la petite ville du Berkshire qui lui donne son nom. Il sera étendu à l’ensemble du pays par une loi: le Speenhamland Act.

Son principe essentiel consiste à verser aux familles une somme d’argent égale à la différence entre le revenu dont dispose la famille et un revenu garanti. Ce dernier est défini selon un barème précis, indexé sur le prix du pain et sur le nombre de personnes dans la famille.

2. De Speenhamland

à la loi de 1834

La réunion des juges de Speenhamland (auxquels se sont jointes «plusieurs personnes discrètes») s’est tenue le 6 mai au Pelican Inn. Le journal local, le Reading Mercury, publie le 11 mai 1795 le compte rendu [1] de cette réunion, dont est extrait ce barème très précis: «Quand la miche de pain pesant 8 livres et 11 onces coûtera 1 shilling, alors chaque homme pauvre et industrieux devra recevoir pour son propre soutien 3 shillings par semaine, fournis soit par son travail et celui de sa famille, soit par une allocation financée par l’impôt pour les pauvres (poor rates); et 1 shilling et 6 pence pour son épouse et chacun des autres membres de la famille. Quand la miche coûtera 1 shilling et 4 pence, alors l’homme recevra 4 shillings par semaine, et 1 shilling et 10 pence pour chacun des autres membres de la famille. De plus, selon que le prix du pain augmente ou diminue (le cas échéant) 3 pence iront à l’homme et 1 penny à chacun des autres membres de sa famille pour toute augmentation de 1 penny».

L’idée qu’il fallait contraindre les pauvres à travailler – et n’aider que les vrais indigents – est donc remplacée par une autre: il faut, par l’octroi d’un revenu complémentaire garantir un niveau de vie minimum. C’est d’une certaine manière l’ancêtre du RSA (Revenu de solidarité active) qui existe aujourd’hui en France. Mais c’est à l’époque la mise en cause des entreprises de classification visant à séparer le bon grain de l’ivraie: les «vrais» pauvres et indigents d’un côté, les oisifs dépravés et/ou délinquants, de l’autre. La frontière entre les catégories de chômeurs et pauvres s’efface, et on voit à nouveau apparaître ce que l’on appellerait aujourd’hui pauvreté laborieuse.

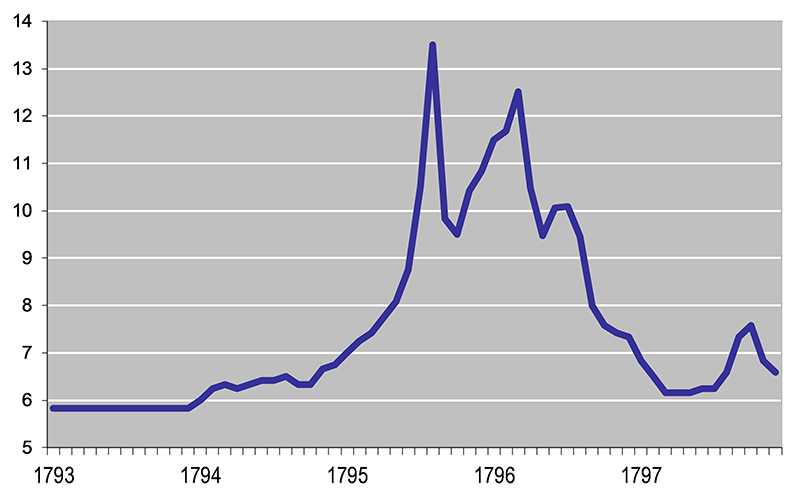

Les raisons d’une telle inflexion ne se trouvent évidemment pas seulement dans le monde des idées. La période précédant la mise en place du système de Speenhamland est caractérisée par une dégradation de la situation des plus pauvres, dont le nombre augmente constamment. Les récoltes de 1794 et 1795 ont été catastrophiques et le prix du pain explose au cours de l’année 1795.

Prix moyen du blé en Angleterre et au Pays de Galles 1793-1797

En shillings par Winchester bushell.

Le Winchester bushell est une unité de mesure définie par une loi de 1696 comme la contenance d’un panier large de 18,5 pouces et profond de 8 pouces (environ 35 litres).

Source: Walter M. Stern, «The Bread Crisis in Britain, 1795-96», Economica, Vol. 31, n° 122, May 1964

Un salaire minimum?

En décembre 1795, le député Samuel Whitbread proposa l’institution d’un salaire minimum. Le premier ministre de l’époque, William Pitt, mènera l’offensive contre ce projet auquel sera préférée une loi pour les pauvres généralisant le modèle de Speenhamland. Certains des arguments de Pitt étaient recevables mais Sidney et Beatrice Webb (animateur de la Fabian Society) font remarquer avec malice que le tort du projet de Whitbread était de conduire à un salaire minimum «beaucoup plus élevé que les taux en vigueur [2].»

Il est piquant de rappeler certains des arguments avancés à l’encontre du salaire minimum tant ils font écho à nos modernes «experts sur le Smic [3]». En 1796, un député nommé Buxton craignait que «si le prix du travail devait être fixé par les juges de paix, beaucoup de gens industrieux ne soient licenciés [4]». Aujourd’hui, nos experts ne craignent pas d’affirmer que «les augmentations du coût du travail au niveau du salaire minimum en France ont, donc, un effet négatif sur l’emploi.» Et quand William Pitt se demande si «les moyens proposés [un salaire minimum] étaient adaptés à l’objectif visé [5]» les experts contemporains lui font écho en décrétant que la revalorisation du Smic est «une mesure aux effets limités en matière de lutte contre la pauvreté.»

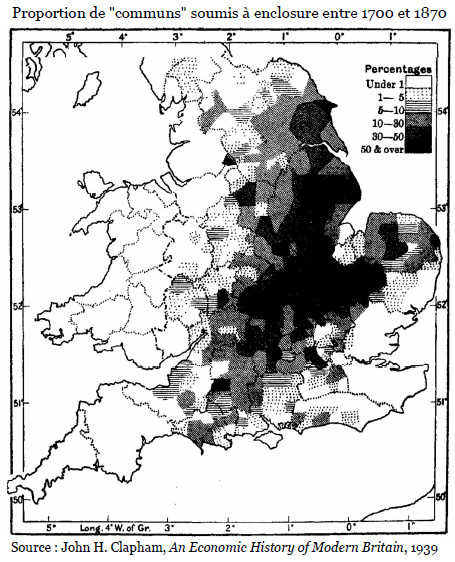

Mais plus fondamentalement, c’est le mouvement des enclosures qui a fabriqué de nouveaux pauvres. En privatisant les communs, en les transformant en parcelles louées par des métayers, ce mouvement condamnait les paysans à un statut encore plus précaire: «avant les enclosures, le paysan disposait d’une terre, après les enclosures, il était devenu un travailleur sans terre [6]», voire un «prolétaire rural [7].» A partir de données détaillées sur les enclosures, l’historien John Clapham relève une «coïncidence frappante» entre l’ampleur des enclosures et la croissance des compléments de salaires [8].

Ce mouvement des enclosures remonte très loin dans le temps et témoigne d’une lutte constante contre les droits coutumiers des paysans. La volonté des propriétaires fonciers de récupérer les terres communales renvoyait aussi à un conflit entre terres de labour et terres d’élevage, qui a évidemment été exacerbé par le développement de l’industrie textile et est passé par l’édiction de lois. Pour Marx, ces lois sont «la forme parlementaire du vol commis sur les communes (…) Ce sont en réalité des décrets au moyen desquels les propriétaires fonciers se font eux-mêmes cadeau des biens communaux, des décrets d’expropriation du peuple [9].»

A cela il faut ajouter le déclin de l’industrie artisanale. Selon l’historien G.R. Boyer, «la famille de l’agriculteur type avait trois sources de revenus: une petite parcelle de terre pour l’alimentation; le travail salarié dans l’agriculture pendant les périodes de pointe; et l’emploi saisonnier (tout au long de l’année pour les femmes et les enfants) dans l’industrie artisanale. Le revenu tiré de deux de ces sources a fortement diminué après 1760» et c’est pourquoi «les paroisses ont adopté des politiques de secours à domicile en réponse à deux changements majeurs dans l’environnement économique du Sud et de l’Est de l’Angleterre: la baisse des allocations de terres aux ouvriers agricoles et le déclin de l’industrie artisanale. Les paroisses ont réagi à la perte de revenu en garantissant aux travailleurs sans emploi saisonnier un revenu hebdomadaire minimum sous la forme de l’assistance aux pauvres [10].»

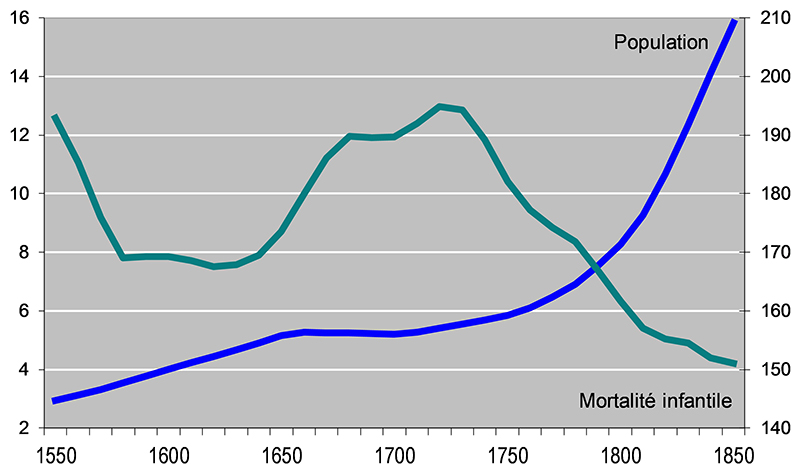

Le mouvement des enclosures coïncide avec une croissance très rapide de la population de l’Angleterre qui fait plus que doubler entre 1750 et 1830, passant de 5,8 à 12,4 millions (près de 1 % par an) [11]. Ce dynamisme démographique conduira Malthus à établir sa fameuse loi. Il est possible que Marx ait sous-estimé son impact. Mais les historiens s’accordent à dire que les deux phénomènes (augmentation de la population et révolution industrielle) se combinent: «Il est clair qu’il existait une interaction complexe entre ces deux tendances (…) même si l’on ne sait pas exactement quelle forme elle a prise selon les périodes [12].» Par exemple une garantie minimale de ressources a pu contribuer à réduire la mortalité infantile et favoriser la croissance de la population comme le montre le graphique suivant.

Population et mortalité infantile en Angleterre (1550-1850)

Population en millions (échelle gauche).

Mortalité infantile: nombre d’enfants morts avant l’âge d’un an pour 1000 naissances (échelle droite).

Sources: Edward A. Wrigley et al., English population history from family reconstitution 1580-1837, 1997 ; Robert Woods, «Infant mortality in Britain: A Survey of Current Knowledge on Historical Trends and Variations» dans Alain Bideau et al. (eds), Infant and Child Mortality in the Past, 1994.

Dans La situation de la classe laborieuse en Angleterre, Engels esquissait cette dialectique en montrant comment la transformation du statut des «valets» en journaliers a eu pour effet que «l’excédent de population jusqu’alors “latent” fut libéré, que le salaire s’en trouva abaissé et que la taxe pour les pauvres fut augmentée dans d’énormes proportions [13].» Et, dans Le Capital, Marx insiste à plusieurs reprises sur les déterminants sociaux liés à la «dissolution» du féodalisme: «Ce prolétariat sans feu ni lieu, privé de toute protection juridique, chassé de son terroir par la dissolution des suites féodales et par des expropriations violentes et successives, ne pouvait en aucune manière être absorbé par les manufactures naissantes aussi rapidement qu’il avait été engendré. En outre, ces hommes brusquement arrachés au déroulement habituel de leur existence, ne pouvaient se faire aussi brusquement à la discipline de leur nouvel état. Ils se transformèrent massivement en mendiants, voleurs, vagabonds, partie par vocation, mais le plus souvent sous la pression des circonstances (…) Les pères de l’actuelle classe ouvrière ont commencé par être châtiés pour la transformation, qu’on leur avait imposée, en pauvres et en vagabonds. La législation les traita en malfaiteurs “de plein gré”, alléguant qu’il dépendait de leur seul bon vouloir qu’ils continuassent à travailler dans les conditions anciennes, alors que celles-ci n’existaient plus [14].»

Les révoltes

La crainte des désordres sociaux qui égrènent l’histoire sociale anglaise est aussi une motivation de l’élargissement de l’assistance aux pauvres. Cette inquiétude est clairement exprimée en 1764 par Richard Burn, vicaire, juge de paix et antiquaire. Pour lui, l’aide aux pauvres est «un acte d’une grande piété envers Dieu tout-puissant, qui l’exige de nous» et «de la plus grande humanité.» Mais, plus pragmatiquement, c’est aussi «un acte de grande prudence civile et de sagesse politique car la pauvreté fait perdre leur esprit aux hommes, ou les rend en tout cas agités et inquiets. Là où les très pauvres sont nombreux, les riches ne peuvent pas continuer longtemps ou sans danger dans une telle situation. Dans le besoin, les hommes de nature flegmatique et ennuyeuse deviennent stupides et indisciplinables, et ceux dont la constitution est plus ardente ou énergique se muent en rapaces désespérés [15].» Et par-dessus plane l’ombre et la menace de la révolution française.

C’est dans ce contexte de «double panique de famine et de révolution [16]» qu’intervient le Speenhamland Act, qui ouvre une période relativement libérale d’aide aux pauvres, même si son extension dans l’ensemble du pays sera inégale. Dans leur histoire des lois sur les pauvres [17], les Webb (bien qu’ils soient peu favorables à Speenhamland) constatent que: «La législation de l’aide aux pauvres devint, décennie après décennie, de plus en plus humaine et généreuse.» Mais il ne faut pas pour autant perdre de vue que le barème de Speenhamland était très loin d’être généreux. Les Webb calculent que le revenu garanti représente «environ la moitié de ce que des administrateurs parcimonieux (Board of Guardians) considéreraient aujourd’hui comme un strict minimum de subsistance.»

C’est dans ce contexte de «double panique de famine et de révolution [16]» qu’intervient le Speenhamland Act, qui ouvre une période relativement libérale d’aide aux pauvres, même si son extension dans l’ensemble du pays sera inégale. Dans leur histoire des lois sur les pauvres [17], les Webb (bien qu’ils soient peu favorables à Speenhamland) constatent que: «La législation de l’aide aux pauvres devint, décennie après décennie, de plus en plus humaine et généreuse.» Mais il ne faut pas pour autant perdre de vue que le barème de Speenhamland était très loin d’être généreux. Les Webb calculent que le revenu garanti représente «environ la moitié de ce que des administrateurs parcimonieux (Board of Guardians) considéreraient aujourd’hui comme un strict minimum de subsistance.»

Ils soulignent aussi l’extension du système bien au-delà des pauvres définis de manière étroite: «La condition sociale de sections entières du salariat s’était à tel point dégradée que l’intention des hommes d’État, comme des philanthropes, se limita progressivement à assurer aux gens du commun un minimum de subsistance, qu’ils aient un emploi ou qu’ils soient malades ou infirmes.»

La critique de Polanyi

«Jamais mesure ne fut plus universellement populaire», écrit Karl Polanyi à propos de Speenhamland, en reprenant à son compte les raisons évoquées par l’historien Hugh Meredith: «Les humanitaristes y voyaient un acte de miséricorde sinon de justice. Les égoïstes se félicitaient que le projet – certes miséricordieux – ne soit pas pour autant libéral. L’employeur voyait les salaires allégés par les allocations (…) le travailleur était à l’abri de la faim et pouvait travailler aussi parcimonieusement (negligently) qu’il le souhaitait. Les parents ne ressentaient plus le fardeau de leurs enfants, et les enfants étaient délivrés de la dépendance à l’égard de leurs parents [18].»

Si Karl Polanyi a contribué à la notoriété de Speenhamland, il en a fait une critique radicale qui repose sur cette idée: «l’innovation sociale et économique dont [Speenhamland] était porteur n’était rien de moins que le “droit de vivre”, et jusqu’à son abrogation, en 1834, il interdit efficacement la création d’un marché concurrentiel du travail [19]». La thèse de Polanyi était au fond que ce dispositif n’était pas compatible avec le système salarial qui devait accompagner l’essor du capitalisme. Il fallait «abolir le droit de vivre» parce que «dans le nouveau régime de l’homme économique, personne ne travaillerait pour un salaire s’il pouvait gagner sa vie sans rien faire.» Polanyi va encore plus loin en expliquant que «c’était dans l’intérêt des salariés eux-mêmes que le système salarial devait être universalisé, même si c’était les priver d’un droit de subsister qui leur était reconnu par la loi.»

Si Karl Polanyi a contribué à la notoriété de Speenhamland, il en a fait une critique radicale qui repose sur cette idée: «l’innovation sociale et économique dont [Speenhamland] était porteur n’était rien de moins que le “droit de vivre”, et jusqu’à son abrogation, en 1834, il interdit efficacement la création d’un marché concurrentiel du travail [19]». La thèse de Polanyi était au fond que ce dispositif n’était pas compatible avec le système salarial qui devait accompagner l’essor du capitalisme. Il fallait «abolir le droit de vivre» parce que «dans le nouveau régime de l’homme économique, personne ne travaillerait pour un salaire s’il pouvait gagner sa vie sans rien faire.» Polanyi va encore plus loin en expliquant que «c’était dans l’intérêt des salariés eux-mêmes que le système salarial devait être universalisé, même si c’était les priver d’un droit de subsister qui leur était reconnu par la loi.»

On reconnaît ici l’un des arguments les moins convaincants (il y en a d’autres…) parmi ceux qui sont opposés aujourd’hui aux projets de revenu universel. Polanyi reprend à son compte une bonne partie des arguments qui seront utilisés en faveur d’une nouvelle loi sur les pauvres – sur lesquels on revient ci-dessous – mais au nom d’une inéluctabilité de formes institutionnelles adaptées au capitalisme. Il a évidemment raison d’un point de vue objectif: les anciennes lois sur les pauvres étaient l’expression de rapports sociaux propres au féodalisme, et ils devaient donc être détruits pour laisser la place au rapport salarial (mais aussi à la terrible misère de la classe ouvrière anglaise).

Cependant, on peut se demander si Polanyi ne commet pas une erreur de chronologie. Le Parlement qui votera en 1835 la nouvelle loi annulant Speenhamland était dominé par les grands propriétaires terriens qui craignaient «pour leurs rentes» comme le montre l’historien George R. Boyer, qui dresse un bilan beaucoup plus favorable de Speenhamland. Pour lui, la législation antérieure «a été abolie non pas parce qu’elle avait des conséquences désastreuses sur l’économie rurale» mais parce que la nouvelle loi «promettait de réduire significativement les dépenses d’assistance et de reconstituer le “tissu social de la campagne”, ce qui, selon [les propriétaires fonciers], augmenterait la valeur des terres agricoles [20].»

La nouvelle loi sur les pauvres

Les premières décennies du XIXe siècle se caractérisent par une explosion du nombre de pauvres qui représente environ 11 % de la population. En 1830, le niveau de vie est à peu près le même qu’au début du siècle. En 1830 aussi, éclatent des émeutes dans les comtés du Sud et de l’Est de l’Angleterre. On les appelle émeutes de Swing (Swing riots) du nom de leur inspirateur plus ou moins mythique qui signait “Capitaine Swing” [21]. Les émeutiers demandaient des salaires plus élevés et protestaient notamment contre l’usage des batteuses accusé de supprimer des emplois mais aussi contre la réduction des aides aux «pauvres». Leur action fut plus ou moins violente, allant jusqu’à des incendies, la destruction de batteuses, voire la mutilation de bétail.

En 1832, une commission royale est chargée d’enquêter et de proposer des améliorations de la loi sur les pauvres. Les commissaires rendront leur rapport en 1834 [22]. Ce sera en quelque sorte une victoire posthume pour Bentham, puisque l’un des principaux auteurs du rapport (avec Nassau Senior) est Edwin Chadwick qui fut l’un de ses secrétaires particuliers de Bentham, et son disciple.

En 1832, une commission royale est chargée d’enquêter et de proposer des améliorations de la loi sur les pauvres. Les commissaires rendront leur rapport en 1834 [22]. Ce sera en quelque sorte une victoire posthume pour Bentham, puisque l’un des principaux auteurs du rapport (avec Nassau Senior) est Edwin Chadwick qui fut l’un de ses secrétaires particuliers de Bentham, et son disciple.

Les recommandations du rapport aboutissent à l’adoption du Poor Law Amendment Act qui institue une nouvelle loi sur les pauvres. Elle organise l’assistance au niveau d’unions de paroisses, sous l’égide d’un comité de surveillance qui détermine le montant de la taxe et sa répartition.

Le rapport stipule que «toute assistance accordée aux personnes valides ou à leurs familles, autrement que dans des maisons de travail [workhouses] bien gérées, doit être déclarée illégale, et doit cesser.» Et cette disposition sera reprise dans la loi: les «pauvres» qui demandent à être secourus seront automatiquement placés dans les maisons du travail (workhouses) bientôt surnommées les Bastilles de la loi sur les pauvres (Poor Law Bastilles). C’est revenir au principe établi par le Gilbert’s Act de 1782. L’objectif, comme le souligne Engels, est «de rendre l’assistance si horrible que le travailleur préférera accepter le premier emploi, si rebutant soit-il, que lui offrira le capitaliste.» Et c’est bien le raisonnement du rapport: «La première et la plus importante de toutes les conditions, un principe que nous trouvons universellement, même par ceux dont la pratique s’en écarte, est que la situation d’ensemble [de l’assisté] ne devra pas être – ni apparaître – aussi enviable que celle d’un travailleur indépendant de la plus basse classe» (p. 228).

La logique du rapport est d’insister sur les effets pervers des lois sur les pauvres: le premier est que le système de prestations de l’ancienne loi «a détruit le sens de l’effort et la morale des travailleurs (..) et a éduqué une nouvelle génération dans l’oisiveté, l’ignorance et la malhonnêteté.» On retrouve déjà l’argument des effets délétères d’un assistanat mal ciblé: «Quand l’ouvrier honnête et industrieux voit à ses côtés un homme notoirement paresseux, que se passe-t-il dans son esprit? Il y réfléchit à la situation et découvre que son compagnon oisif reçoit autant que lui-même, à deux pence par jour près, et, bien sûr, il relâche son effort; et l’indifférence et la paresse succèdent à la vigueur et à l’effort (…) les pauvres considèrent l’allocation comme un droit.»

Le deuxième effet pervers est l’usage opportuniste de la loi par les employeurs. Dans la mesure où les pauvres étaient pris en charge par les caisses d’assistance, les fermiers ont eu tendance à baisser les salaires et à reporter le reste de la charge sur les caisses. D’où une augmentation jugée insupportable des impôts sur les pauvres.

Plus fondamentalement, le rapport, et surtout les témoignages qu’il recueille, sont empreints d’une véritable haine contre les pauvres, indolents, imprévoyants et vicieux qui refusent de travailler: «les mauvaises herbes se répandent dans les champs comme les vices dans la population.» La distinction entre pauvres (poor) et indigents (pauper) irrigue le rapport qui dénonce «l’ambiguïté pernicieuse (mischievous) du mot pauvre.» Le rapport cherche à convaincre les travailleurs indépendants qu’ils sont «perdants en raison de toutes les dépenses occasionnées par les indigents» et que «la viande de l’industrie» vaut mieux que «le pain de l’oisiveté»

Bref, le système de Speenhamland était aux yeux des commissaires «une prime à l’indolence et au vice» et un «système universel de paupérisme». Les lois pour les pauvres sont intégralement néfastes: elles créent la misère en voulant la soigner, elles contribuent non seulement aux dysfonctionnements de l’économie mais aussi à la dégradation morale du peuple. Tout est littéralement à jeter selon les commissaires: «Si, chaque année, on avait jeté à la mer le double des millions collectés pour les pauvres, nous aurions pu demeurer une nation morale, industrieuse et florissante.»

Les critiques du rapport de 1834

L’application de la nouvelle loi sur les pauvres a signifié une aggravation de leur sort: ils seront traités selon Engels «avec la plus révoltante dureté.» Le témoignage le plus saisissant des réactions à la nouvelle loi est sans doute le pamphlet de Richard Oastler – un activiste (par ailleurs défenseur de la journée de travail de 10 heures) – tiré de son discours à un meeting de masse tenu en 1837. Il y traite les commissaires de la loi des pauvres «d’hommes sanguinaires et malhonnêtes, maudits de Dieu et de l’Homme [23].» Il oppose point par point la loi à la Bible: «La Bible enseigne que les pauvres ne seront pas opprimés. La Loi enseigne qu’ils le seront. La Bible dit que les maris doivent vivre avec leurs femmes, la loi que les commissaires peuvent les séparer. La Bible dit que les pauvres se multiplieront et empliront la terre, la loi fait qu’ils resteront stériles et sans descendance.»

Mais c’est la critique de Mark Blaug qui viendra démonter un à un les arguments du rapport de 1834 dans deux articles de 1963 et 1964 [24]. Dans le second, il fait l’éloge de la loi sur les pauvres d’avant 1834 qui constituait selon lui «pour ainsi dire, “un État-providence en miniature”, combinant des éléments de grilles salariales, d’allocations familiales, d’indemnités de chômage et de travaux publics, tous administrés et financés au niveau local.» Il établit de manière très rigoureuse que les éléments historiques dont nous disposons «ne suggèrent pas que la loi sur les pauvres avant 1834 réduisait l’efficacité des travailleurs agricoles, favorisait la croissance démographique, réduisait les salaires, dépréciait les loyers, et alourdissait la charge des contribuables.»

Au passage, Blaug balaie la critique de Malthus («il n’y a pas grand-chose à en dire») pour qui les lois sur les pauvres auraient encouragé une croissance (excessive) de la population. Malthus lui-même y avait d’ailleurs (discrètement) renoncé: «je n’oserais pas affirmer positivement qu’elles [les lois sur les pauvres] tendent à encourager la population (…) Il est bien difficile, sous l’action de toutes ces causes, et sous la double influence des lois sur les pauvres, de déterminer avec précision l’effet qu’ont eu celles-ci pour accroître la population [25].»

Le rapport de 1834 est l’archétype du rapport truqué, destiné à valider un projet de «réforme» préétabli (il y en aura bien d’autres). Blaug n’y trouve pas «la moindre trace d’une approche quantitative du problème» et cite à ce propos les Webb: «cette ignorance des statistiques a conduit à des erreurs désastreuses dans le diagnostic, et a fait que les mesures correctives suggérées étaient déséquilibrées et gravement inadéquates[26].» Blaug signale par exemple que les rapporteurs ont découvert un peu plus tard, «à leur grand regret, que la majeure partie des bénéficiaires de l’aide n’étaient pas en fait des personnes valides, mais plutôt des malades sans soutien et dépendants, des personnes âgées et des infirmes.» Ils ont aussi découvert que le coût d’entretien des «hôtes» des workouses pouvait dépasser les salaires de travailleurs de l’agriculture dans les districts voisins.

Blaug accuse les commissaires d’avoir «délibérément choisi les faits de manière à attaquer le système en place à partir de points de vue préconçus». Ils «n’ont aucunement pris en compte le problème du chômage structurel dans les campagnes et les éléments de preuves qu’ils présentaient n’étaient guère que des anecdotes pittoresques de mauvaise administration (…) Il n’y a eu aucune tentative de recensement des pauvres, et à ce jour nous en savons plus sur leur situation en 1802 qu’en 1834.»

Pour Blaug, le rapport de 1834 est une accumulation sans fin de récits émanant de propriétaires terriens, de magistrats, d’administrateurs et d’ecclésiastiques qui exposent tous les défauts de la loi pour les pauvres. Mais, ajoute-t-il: «à quel moment ne serait-il pas possible de rassembler des plaintes des classes supérieures sur la paresse des travailleurs?». Certainement pas aujourd’hui, aurait-on envie de lui répondre avec à l’esprit de récentes saillies de Macron, Gattaz (MEDEF) ou Wauquiez (Les Républicains).

Ce rapport était, selon R.H. Tawney, «brillant, influent et radicalement anhistorique [27]»: Blaug va plus loin en montrant qu’il était aussi «outrageusement (wildly) a-statistique.» Et il conclut sur cette formule qui souligne la permanence des termes de ce débat: «on ne réalise pas toujours que le type d’arguments utilisés pour condamner l’ancienne loi sur les pauvres, condamnerait également l’essentiel de la législation sociale moderne.»

Pour mettre en perspective les critiques adressées aux lois pour les pauvres, et en particulier au système de Speenhamland, on terminera par un florilège qui permet de mesurer leur permanence, même si elles sont aujourd’hui exprimées de manière euphémisée et moins directe. Le point commun à toutes ces prises de position est de vouloir faire retomber sur les pauvres (et les chômeurs) la responsabilité de leur sort, en niant toute détermination économique et sociale. On retrouve aujourd’hui le même principe, qui sous-tend les théories “modernes” du chômage, que Laurent Cordonnier a remarquablement décryptées [28].

Daniel Defoe n’est pas seulement l’auteur de Robinson Crusoé, publié en 1719. C’était aussi un «essayiste», dirait-on aujourd’hui, qui avait publié en 1704 un libelle adressé aux parlementaires intitulé «Faire l’aumône, n’est pas charité, et c’est un tort fait à la nation que d’employer les pauvres. [29]» Ce titre résume le dilemme soulevé par Defoe: si on secourt les pauvres, on encourage leur paresse naturelle; mais si on leur procure un emploi dans des ateliers publics, on institue une concurrence qui conduit à la faillite d’entreprises privées et on fabrique de nouveaux pauvres. Cet «effet d’éviction» est utilisé aujourd’hui contre l’emploi public et a fortiori contre tout projet faisant de l’Etat l’employeur en dernier ressort.

Il y a aussi chez Defoe un autre dispositif rhétorique, tout aussi répandu, qui consiste à fonder ses convictions sur une expérience personnelle. Il peut d’ailleurs «citer un nombre incroyable d’exemples», comme celui-ci: «il m’est arrivé d’engager 6 ou 7 hommes un samedi soir (…) Je les ai vus partir directement à l’auberge, où ils sont restés jusqu’au lundi, à dépenser chaque penny, sans donner un farthing à leurs familles, bien que tous avaient femmes et enfants.» (p. 27)

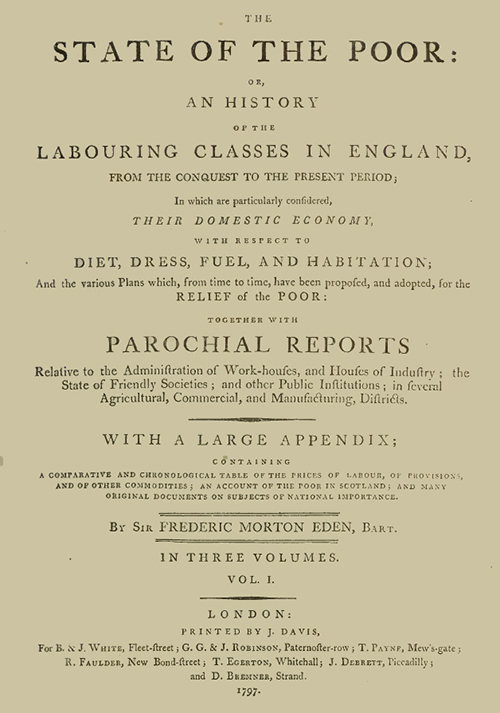

Sir Frederick Morton Eden a mené et publié en 1797 l’une des premières enquêtes sur les pauvres, «pour des motifs à la fois de bienveillance et de curiosité personnelle» dit-il dans sa préface. Sa contribution est riche d’informations et Marx dira d’ailleurs de lui qu’il est «le seul disciple d’Adam Smith qui ait produit quelque chose d’intéressant au XVIIIe siècle [30].»

Sir Frederick Morton Eden a mené et publié en 1797 l’une des premières enquêtes sur les pauvres, «pour des motifs à la fois de bienveillance et de curiosité personnelle» dit-il dans sa préface. Sa contribution est riche d’informations et Marx dira d’ailleurs de lui qu’il est «le seul disciple d’Adam Smith qui ait produit quelque chose d’intéressant au XVIIIe siècle [30].»

Mais ses observations et commentaires mettent l’accent sur les supposés effets pervers de la législation. Il relève ainsi que «dans toutes les régions de l’Angleterre (et je pourrais presque dire dans toutes les paroisses) on peut trouver des cas de personnes qui préfèrent une pension de la paroisse et une vie oisive plutôt qu’un dur labeur et de bons salaires.» On peut démontrer «de la manière la plus convaincante (…) qu’un système permanent d’assistance aux pauvres a tendance à augmenter le nombre de ceux qui demandent une aide, et qu’une allocation a d’autant plus de succès qu’elle est accordée de manière à encourager l’oisiveté.» Il suffit pour cela d’observer les cas «où les aides sont distribuées avec plus de largesse.» De manière générale, «l’assurance d’une aide prévue par la loi affaiblit les principes de l’affection naturelle et détruit l’un des liens les plus forts dans une société, en rendant moins nécessaire l’exercice des devoirs domestiques et sociaux [31].». Il n’est donc pas surprenant que l’enquête de Sir Eden ait été l’une des références du rapport de 1834.

Dans son Essai sur la population [32], Malthus dénonce le fait que les lois sur les pauvres constituent «un encouragement au mariage qui agit d’une manière constante et systématique; car elles ôtent à chaque individu le poids de la responsabilité que la nature impose à tout homme qui devient père.» (Tome II, p. 236). C’est pourquoi «le peuple doit s’envisager comme étant lui-même la cause principale de ses souffrances» (idem p. 237) et se résigner à cette «contrainte morale»: la chasteté.

A cet argument populationniste bien connu, Malthus ajoute une touche moralisatrice en expliquant que les lois sur les pauvres «découragent l’épargne et enlèvent un des plus puissants motifs au travail et à la sobriété. Par là même, elles nuisent essentiellement au bonheur.» (II, p. 68). Il faut donc instituer ce que l’on appellerait aujourd’hui une politique d’«activation» s’appuyant sur cette «dure maxime»: la situation d’assisté «ne doit point [être] exempte de honte. C’est un aiguillon au travail, indispensable pour le bien général de la société. Tout effort qui tend à affaiblir ce sentiment, quelque bienveillant qu’il soit dans le principe, produit un effet directement contraire à celui qu’on en attend.» (II, p. 67).

On trouve déjà ici la rhétorique de la perversité: vouloir faire le bien peut mener à des conséquences adverses, et pour s’en préserver, la «rudesse» sociale est nécessaire. Par conséquent, «il faut désavouer publiquement le prétendu droit des pauvres à être entretenus aux frais de la société.» (II, 257).

Arthur Young, qui sera traumatisé par la révolution française, ne comprend pas comment elle voudrait reproduire les erreurs commises en Angleterre où «une longue expérience nous a appris que plus on dépense d’argent, même de la manière la plus humaine, plus on engendre de pauvres; et que le degré d’indigence et de misère est exactement proportionné aux aides qui sont accordées [33].» Son diagnostic s’appuie d’ailleurs sur ce fier principe, antérieur à l’instauration de Speenhamland: «Tout le monde, sauf un idiot, sait que les classes inférieures doivent être maintenues dans la pauvreté, sinon elles ne seront jamais industrieuses [34].»

Un fort sentiment de supériorité de classe est rarement absent des analyses. Ainsi, dans sa dissertation, écrite pourtant du point de vue d’un homme qui veut «le bien de l’humanité» (Well-Wisher to Mankind) [35], Joseph Townsend déplore que «les pauvres sont peu sensibles à ce qui motive les classes supérieures: la fierté, l’honneur et l’ambition. En général, ce n’est que la faim qui peut les stimuler et les pousser au travail; et pourtant nos lois décrètent qu’elles n’auront jamais faim.»

Mais on peut laisser le mot de la fin à Edmund Burke qui met le doigt sur l’essentiel de manière très prémonitoire: «Le travail est une marchandise comme n’importe quelle autre, elle augmente ou baisse en fonction de la demande. C’est dans la nature des choses [36].» (Avril 2018)

_____

[1] « The Speenhamland System of Poor Relief », The Reading Mercury, Oxford Gazette, May 11th 1795.

[2] Sidney et Beatrice Webb, English Poor Law History. Part I: The Old Poor Law, 1927.

[3] Rapport du groupe d’experts , décembre 2017.

[4] Cité par Christopher Martin, « Adam Smith and Liberal Economics: Reading the Minimum Wage Debate of 1795-96 », Econ Journal Watch Vol. 8, n° 2, May 2011.

[5] William S. Pitt, Speech on Mr. Whitbread’s Bill, House of Commons, 12 February 1796.

[6] John L. and Barbara Hammond, The Village Labourer 1760-1832, 1911.

[7] Eric Hobsbawm and George Rude, Captain Swing,1969.

[8] John H. Clapham, An Economic History of Modern Britain. The Early Railway Age 1820-1850, 1939.

[9] Karl Marx, Le Capital, Livre I, section VIII, Editions sociales, p.165. L’ensemble de cette section sur l’accumulation primitive est disponible ici.

[10] George R. Boyer, An Economic History of the English Poor Law 1750-1850, 1990, pp. 265-266.

[11] Source: E.A. Wrigley et al., English population history from family reconstitution 1580-1837, 1997, Table 8.7 p.352.

[12] Philip Deane, The First Industrial Revolution, 1979, p. 35.

[13] Friedrich Engels, La situation de la classe laborieuse en Angleterre, 1845.

[14] Karl Marx, Le Capital, Livre I, pp. 825-826.

[15] Richard Burn, History of the Poor Laws with Observations, 1764, p. 135.

[16] John Pretyman, Dispauperization, 1878.

[17] Sidney et Beatrice Webb, English Poor Law History Part I The Old Poor Law, 1923, p. 422.

[18] Hugh O. Meredith, Outlines of the Economic History of England, 1908, p. 270.

[19] Karl Polanyi, La grande transformation, 1944, chapitres 7 à 9.

[20] George R. Boyer, An Economic History of the English Poor Law 1750-1850, 1990, pp. 265-266.

[21] Eric Hobsbawn et George Rudé, Captain Swing, 1969.

[22] Poor Law Commissioners (Sir Edwin Chadwick, Nassau W. Senior), Report of 1834.

[23] Richard Oastler, Damnation! Eternal Damnation to the Fiend-Begotten Coarser-Food, 1837.

[24] Mark Blaug, The Myth of the Old Poor Law and the Making of the New », The Journal of Economic History, vol. 23, n° 2, June 1963; « The Poor Law Report Reexamined », The Journal of Economic History, vol. 24, n° 2, 1964.

[25] Thomas R. Malthus, Essai sur le principe de population, Garnier-Flammarion, 1992 [1803], tome II, pp. 372-373 ; An Essay on the Principle of Population, 1826, volume 2, p. 468.

[26] Sidney et Beatrice Webb, English Poor Law History.Part II: The Last Hundred Years, volume I, 1923, p. 88.

[27] Richard H. Tawney, Religion and the Rise of Capitalism. A Historical Study, 1922, p. 272.

[28] Laurent Cordonnier, Pas de pitié pour les gueux. Sur les théories économiques du chômage, 2000.

[29] Daniel Defoe, Giving Alms No Charity and Employing the Poor a Grievance to the Nation, 1704.

[30] Karl Marx, Le Capital, Livre I, p. 690.

[31] Frederick M. Eden, The State of the Poor: An History Of The Labouring Classes In England, 1797, respectivement p. i, p. 449, p. 450, p. 467.

[32] En 1798, Thomas R. Malthus publie une première version de son Essai sur le principe de population, puis, en 1803, une version beaucoup plus développée que nous citons d’après l’édition française, Garnier-Flammarion, 1992. La version anglaise, An Essay on the Principle of Population, est disponible en ligne.

[33] Arthur Young, Voyages en France en 1787, 1788 et 1789, 1794, Tome 3, p. 131.

[34] Arthur Young, The Farmer’s Tour Through England, volume IV, 1771.

[35] Joseph Townsend, A Dissertation on the Poor Laws. By a Well-Wisher to Mankind, 1786.

[36] Edmund Burke, Thoughts and Details on Scarcity, 1795.

Soyez le premier à commenter