«…tant de choses se sont passées de façon étrange ces derniers temps, qu’Alice a commencé à penser que très peu de choses étaient vraiment impossibles.» – Lewis Carroll,

Alice au pays des merveilles

Les crises – non pas des récessions régulières mais des crises majeures – se caractérisent par l’incertitude qu’elles apportent. Elles interrompent le cours normal des choses et exigent des réactions anormales, encore à découvrir pour que nous puissions aller de l’avant. Au milieu de ces calamités périodiques, nous ne savons pas comment, ni même si nous en sortirons, ni à quoi nous attendre si elles prennent fin. Les crises sont, par conséquent, des moments d’agitation avec des possibilités pour de nouveaux développements politiques, bons et/ou mauvais.

Comme chacune de ces crises modifie la trajectoire de l’histoire, la crise qui s’ensuit se produit dans un contexte modifié et présente donc ses propres caractéristiques. La crise des années 1970, par exemple, a impliqué une classe ouvrière militante, un défi lancé au dollar étatsunien et une accélération qualitative du rôle de la finance et de la mondialisation. La crise de 2008-2009, en revanche, a impliqué une classe ouvrière largement battue, a confirmé le rôle central du dollar au niveau mondial et a donné naissance à de nouvelles manières de gérer une économie très fortement dépendante de la finance. Comme la crise précédente, la crise de 2008-2009 a donné lieu à une financiarisation encore plus néolibérale, mais cette fois-ci, elle a également ouvert les portes du populisme de droite, parallèlement à une désorientation aiguë des partis politiques traditionnels.

La crise cette fois: la santé contre l’économie

Cette fois-ci, la crise est unique dans son genre, et cela d’une manière particulièrement transposée. Le monde, comme Alice le dirait, devient «de plus en plus curieux». Lors des crises capitalistes passées, l’État est intervenu pour tenter de relancer l’économie. Cette fois, l’objectif immédiat des États n’est pas de relancer de suite l’économie, mais de la restreindre davantage. Cela est évidemment dû au fait que l’économie n’a pas été mise à genoux par des facteurs économiques ou des luttes venues d’en bas, mais plutôt par un mystérieux virus. Mettre fin à son emprise sur nous est la première priorité. En introduisant les termes de «distanciation sociale» et d’«auto-quarantaine» (confinement) pour faire face à l’urgence, les gouvernements ont suspendu les interactions sociales qui constituent une bonne partie du monde du travail, de la consommation et du «monde de l’économie».

Cet accent mis sur la santé, tout en mettant l’économie en veilleuse, a entraîné un renversement assez remarquable du discours politique. Il y a quelques mois à peine, le leader de la France était la coqueluche des entreprises du monde entier pour avoir mené la charge afin d’affaiblir de manière décisive l’État providence. La France allait devenir, annonçait-il, une nation favorable aux entreprises qui «pense et agit comme une start-up». Aujourd’hui, Emmanuel Macron proclame avec gravité que «les soins de santé… et notre État providence sont des ressources précieuses, des avantages indispensables lorsque le destin frappe».

Macron n’était pas le seul à faire des efforts pour faire marche arrière. Des politiciens de tous bords ont émis l’idée de limiter la production des usines aux produits socialement nécessaires comme les ventilateurs, les lits d’hôpitaux pour réanimation, les masques et les gants de protection. Il est devenu courant de dire aux entreprises ce qu’elles devraient produire. Le Premier ministre conservateur du Royaume-Uni, Boris Johnson, a appelé les entreprises automobiles à «passer de la construction de voitures à la fabrication de ventilateurs». Le président Trump, allant étonnamment plus loin, a «ordonné» à GM de fabriquer des ventilateurs dans le cadre du Defense Production Act [datant de septembre 1950, dans le contexte de la guerre de Corée]. Dans ce nouveau monde, il est difficile de se rappeler qu’au cours de l’année écoulée, toute suggestion de faire ce que les dirigeants politiques exigent maintenant eux-mêmes a été ignorée ou écartée avec dérision; et cela pas seulement par eux et par les firmes, mais même par certains dirigeants syndicaux importants.

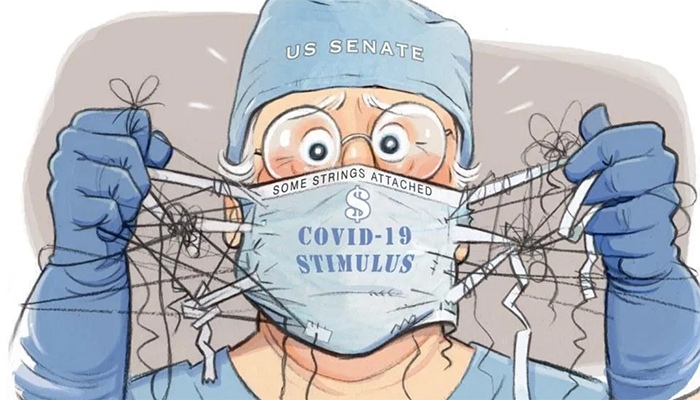

En même temps, pour ceux qui avaient auparavant fermé les yeux, la crise a mis en évidence l’extrême fragilité des revenus des classes laborieuses. Avec un si grand nombre de personnes confrontées à de graves privations et à la menace du chaos social, toutes les instances des gouvernements ont été contraintes de répondre aux besoins fondamentaux des gens en matière de santé et de survie. Aux Etats-Unis des républicains se joignent maintenant aux démocrates pour proposer une législation visant à reporter les paiements hypothécaires, à renforcer le contrôle des loyers et à annuler les paiements d’intérêts sur la dette des étudiants. Leurs désaccords ne portent généralement pas sur la question de savoir s’il faut donner plus d’argent aux travailleurs contraints de rester à la maison et améliorer radicalement les indemnités de maladie et de l’assurance chômage, mais sur l’ampleur de ces aides. Pendant la Grande Dépression des années 1930, un changement politique similaire a légitimé les programmes sociaux et les droits du travail. Cependant, ce développement a été une concession à la mobilisation populaire. Cette fois, c’est une réponse à l’ampleur de la pandémie sanitaire et à la nécessité de maintenir les gens éloignés du travail.

Cela ne veut pas dire que l’«économique» est ignoré, mais seulement que sa priorité traditionnelle passe, dans l’immédiat, après le social, c’est-à-dire la menace pour la santé. Il reste un effort profond et concerté pour préserver suffisamment d’infrastructures économiques (production, services, commerce, finances) pour faciliter un retour à un semblant de normalité «plus tard». Cela conduit à des renflouements massifs et, cette fois, contrairement à la crise de 2008-2009, l’argent ne va pas seulement aux banques, mais aussi à des secteurs comme le transport aérien, les hôtels et les restaurants, et en particulier aux petites et moyennes entreprises.

Cela ne veut pas dire que l’«économique» est ignoré, mais seulement que sa priorité traditionnelle passe, dans l’immédiat, après le social, c’est-à-dire la menace pour la santé. Il reste un effort profond et concerté pour préserver suffisamment d’infrastructures économiques (production, services, commerce, finances) pour faciliter un retour à un semblant de normalité «plus tard». Cela conduit à des renflouements massifs et, cette fois, contrairement à la crise de 2008-2009, l’argent ne va pas seulement aux banques, mais aussi à des secteurs comme le transport aérien, les hôtels et les restaurants, et en particulier aux petites et moyennes entreprises.

L’économie était au premier plan dans l’esprit de Trump lors de sa première réaction désinvolte à la crise sanitaire, ce qui a conduit un blogueur exaspéré à déclarer que «si les Martiens envahissaient la terre, notre première réaction serait de baisser les taux d’intérêt». Après que Donald Trump a été convaincu par ses conseillers que cette réponse ne serait pas suffisante, un Donald Trump bien plus sombre est apparu sur nos écrans, gagnant des éloges pour son allure et son ton proprement présidentiel et décisif, ce qui n’exclut pas un retournement. L’establishment démocrate – qui s’était jusque-là concentré pour assurer la défaite de Bernie Sanders, en partie parce qu’il craignait que Trump n’exploite le radicalisme de Sanders sur le plan électoral, en partie parce qu’il craignait les implications d’une victoire de Sanders pour son emprise sur le parti – est maintenant tenu en haleine par un autre scénario: et si les mesures d’urgence de Trump devançaient les Dems sur leur gauche. «Le haut est en bas, le nord est au sud», commentait avec ironie un initié du Parti démocrate.

Fidèle à son incohérence, Trump s’est à nouveau mis en tête de gagner du fric, une option qui relève de ses propres affaires et de ses instincts populistes, et qui est renforcée par la bourse, Fox News et les chefs d’entreprise qui l’écoutent. Le confinement, a-t-il annoncé, sera terminé dans «quelques jours, et non dans des semaines ou des mois». Cette déclaration stupide n’a pas pu prévaloir alors que le nombre de morts augmentait et que les hôpitaux étaient débordés [530’830 infectés; 20’646 morts le 12 avril selon le bilan établi par la Johns Hopkins University]. Et on nous a rappelé – pas pour la dernière fois – qu’en raison de la place des Etats-Unis dans le monde, Trump était non seulement le plus puissant des leaders mondiaux, mais aussi le plus dangereux.

Contradictions issues de l’impression de la monnaie

Partout, les gouvernements ont trouvé comme par magie un moyen de financer toutes sortes de programmes et de soutiens qui étaient auparavant considérés comme impossibles. Le ciel, semble-t-il, est la limite. Mais si l’on laisse de côté la question cruciale de savoir si, après des années de réduction des budgets et des dépenses pour la formation dans de nombreux secteurs, les États ont-ils la capacité administrative de mettre pleinement en œuvre de tels programmes, tout cela peut-il vraiment être payé en imprimant simplement de l’argent?

La critique courante est que, dans les économies où le plein emploi est atteint ou presque, de telles injections massives de fonds seront inflationnistes. Même s’il y aura des goulets d’étranglement et une possible inflation dans certains secteurs, dans la réalité actuelle de la surcapacité de production, la préoccupation inflationniste peut être ignorée. Et comme tous les pays sont tenus de prendre les mêmes mesures face à la pandémie, la discipline habituelle en matière de sorties de capitaux est inopérante – il n’y a nulle part où aller. Pourtant, les contradictions existent, même si dans les circonstances actuelles, elles prennent une forme différente.

Tout d’abord, il n’y a, en fait, pas de repas gratuit. Une fois la crise passée, les dépenses d’urgence devront être payées. Cela se fera dans un contexte où, ayant fait l’expérience de la possibilité de programmes qualifiés auparavant de peu praticables, les attentes des gens auront été revues à la hausse. Comme l’a exprimé Vijay Prashad: «Nous ne reviendrons pas à la normale, car le problème était la normalité» (Tricontinental, 26 mars).

Lorsque l’économie fonctionnera à nouveau à plein régime, il ne sera plus possible de répondre aux nouvelles attentes de la classe ouvrière en faisant tourner les presses à imprimer des billets. Il n’y a pas assez de main-d’œuvre et de ressources naturelles et il faudra faire des choix sur qui reçoit quoi. Les questions d’inégalité et de redistribution seront – compte tenu de l’histoire avant et pendant la crise – au centre de tensions importantes.

Ensuite, lorsque la crise commencera à s’estomper, cela se produira de manière inégale. Ainsi, le flux de capitaux peut redémarrer, et s’il sort des pays qui souffrent encore, cela soulèvera de grandes questions sur la «moralité» des flux de capitaux [d’où le problème de leur contrôle]. Et même lorsque tous les pays auront échappé à la pandémie sanitaire, ils auront hâte de passer à autre chose. Dans la mesure où la «discipline» financière reviendra, les gens pourraient ne pas apprécier que leur rétablissement et leur développement soient sapés par des flux de capitaux égoïstes qui fuient. Et encore plus après un deuxième sauvetage – en une douzaine d’années (2008) – qui a finalement été financé par le reste d’entre nous. L’hypothèse selon laquelle les marchés financiers sont intouchables ne tiendra peut-être plus. Les gens pourraient en venir à penser, comme Alice, que «très peu de choses étaient vraiment impossibles». À la rébellion contre l’ampleur des inégalités, on pourrait ajouter une réaction en chaîne appelant au contrôle des capitaux.

Il est vrai que le statut mondial du dollar permet un certain degré d’exceptionnalisme étasunien. En période d’incertitude – et même lorsque, comme dans le cas de la crise hypothécaire américaine de 2007-2009, ce sont les événements aux États-Unis qui furent à l’origine de cette incertitude – la demande de dollars est généralement plus forte. Mais, là aussi, il y a une limite.

Tout d’abord, la hausse du taux de change du dollar qui en résulte peut rendre les produits étasuniens moins compétitifs et étouffer encore davantage l’industrie manufacturière. Mais surtout, la confiance internationale dans le dollar ne repose pas seulement sur la force des marchés financiers américains, mais aussi sur le fait que les États-Unis sont un refuge sûr étant donné une classe ouvrière économiquement et politiquement «docile». Si cette classe ouvrière devait se rebeller, le dollar en tant que valeur refuge serait moins affirmé. L’ampleur et la direction des flux de capitaux pourraient devenir plus problématiques, même pour les États-Unis (et même si cela n’entraînait pas le remplacement du dollar par une autre monnaie, cela pourrait contribuer à un grand chaos financier national et international).

Des ouvertures à gauche?

Nous ne savons pas combien de temps durera cette crise; il est clair que beaucoup dépend de cette éventualité. Nous ne pouvons pas non plus dire avec certitude comment ce moment imprévisible et fluide affectera la société et influencera nos notions de ce qui était autrefois «normal». En ces temps d’incertitude et d’anxiété, ce que la plupart des gens désirent ardemment, c’est un retour rapide à la normale, même si ce qui était normal auparavant ne manquait pas de grandes frustrations. De telles inclinations peuvent s’accompagner d’une déférence envers l’autorité pour «nous» avoir permis de surmonter la calamité, ce qui inquiète certains pour ce qui a trait à une nouvelle vague d’autoritarisme d’État.

Nous ne devons bien sûr jamais sous-estimer les dangers venant de la droite. Et qui sait ce que la dynamique d’une crise qui s’étend au-delà de l’été peut apporter. Mais les contours de cette crise suggèrent une autre possibilité: une prédisposition, plutôt, à de plus grandes ouvertures et opportunités pour la gauche politique. Les exemples cités plus haut montrent que, du moins pour l’instant, les marchés ont été mis sur la touche. L’urgence de la répartition du travail, des ressources et des équipements a mis de côté les considérations de compétitivité et de maximisation des profits privés pour réorienter les priorités vers ce qui est socialement essentiel.

De plus, alors que le système financier se dirige à nouveau vers des territoires inexplorés et qu’il envisage un nouveau sauvetage sans limite par les banques centrales et l’État, une population qui regarde avec exaspération l’histoire se répéter pourrait, comme nous l’avons évoqué plus haut, ne pas être aussi passive qu’il y a une douzaine d’années. Les gens accepteront sans doute à nouveau, certes à contrecœur, leur dépendance immédiate à l’égard du sauvetage des banques, mais les politiciens ne peuvent s’empêcher de craindre une réaction populaire si, cette fois, aucune contrepartie efficace n’est imposée aux banquiers.

De plus, un changement culturel – encore trop difficile à évaluer – est peut-être à l’horizon. La nature de la crise et les restrictions sociales indispensables pour la surmonter ont mis à l’ordre du jour la mutualisation et la solidarité, contre l’individualisme et la cupidité néolibérale. Une image indélébile de la crise voit cette fois-ci des Italiens, des Espagnols et des Portugais en confinement mais inventifs sortir sur leur balcon pour chanter, acclamer et applaudir collectivement et rendre hommage au courage des travailleurs/travailleuses de la santé, souvent mal payés, qui accomplissent le travail le plus essentiel sur les lignes de front de ladite guerre mondiale contre le coronavirus.

De plus, un changement culturel – encore trop difficile à évaluer – est peut-être à l’horizon. La nature de la crise et les restrictions sociales indispensables pour la surmonter ont mis à l’ordre du jour la mutualisation et la solidarité, contre l’individualisme et la cupidité néolibérale. Une image indélébile de la crise voit cette fois-ci des Italiens, des Espagnols et des Portugais en confinement mais inventifs sortir sur leur balcon pour chanter, acclamer et applaudir collectivement et rendre hommage au courage des travailleurs/travailleuses de la santé, souvent mal payés, qui accomplissent le travail le plus essentiel sur les lignes de front de ladite guerre mondiale contre le coronavirus.

Tout cela ouvre la perspective – mais seulement la perspective – d’une réorientation des perspectives sociales au fur et à mesure que se développent la crise, et les réponses de l’État à celle-ci. Ce qui était autrefois considéré comme «naturel» peut maintenant être soumis à des questions plus larges sur la façon dont nous devrions vivre et nous comporter.

Pour les élites économiques et politiques, cela comporte clairement des dangers. L’astuce, pour elles, consiste à s’assurer que les actions qui sont actuellement inévitables et dont l’issue éventuelle est imprévisible soient limitées dans leur portée et dans le temps. Une fois la crise confortablement passée, les idées inconfortables et les mesures hasardeuses doivent être remises dans leur boîte et le couvercle bien fermé. Pour les forces populaires, en revanche, le défi consiste à garder cette boîte ouverte en profitant des perspectives idéologiques prometteuses qui se sont fait jour, en s’appuyant sur certaines des mesures politiques positives – voire radicales – introduites et en explorant les diverses actions créatives qui ont été prises localement en tant d’endroits.

De chacun selon sa capacité de payer, à chacun selon ses besoins

Le changement idéologique le plus évident provoqué par la crise a été l’attitude à l’égard des soins de santé. Aux États-Unis, l’opposition aux soins de santé à payeur unique semble aujourd’hui plus éloignée de la réalité vécue. Ailleurs, ceux qui acceptent les soins de santé pour tous sont dans la difficulté car ils restent déterminés à imposer des coupes budgétaires qui ont laissé le système de santé dans une situation d’incapacité à faire face aux besoins. Il en va de même pour ceux qui considèrent les soins de santé comme une autre marchandise à administrer en imitant des pratiques commerciales fondées sur la rentabilité. Leur conception a été dénoncée par les faits car elle a abouti au manque dangereux de préparation auquel nous avons été exposés lorsqu’il a fallu faire face aux situations d’urgence.

Alors que nous cherchons à consolider ce nouvel état d’esprit, nous ne devrions pas nous contenter de jouer sur la défensive. C’est le moment de réfléchir de manière plus ambitieuse et d’insister sur une notion beaucoup plus complète de ce que recouvre le terme «soins de santé». Cela va des revendications de longue date concernant les programmes de soins dentaires, d’accès aux médicaments et aux soins oculaires, en passant par le statut et le caractère des établissements de soins de longue durée, en particulier ceux qui sont privés mais aussi ceux qui sont entre les mains du secteur public. Dès lors se pose la question: pourquoi les travailleurs/travailleuses de soins personnels qui s’occupent des malades, des handicapés et des personnes âgées ne font pas partie du système de santé publique et ne sont pas syndiqués et traités en conséquence. Et, compte tenu notamment des pénuries d’équipements essentiels auxquelles nous sommes confrontés, se pose aussi la question de savoir si toute la chaîne des prestations de soins de santé, y compris la fabrication des équipements sanitaires, ne devrait pas relever du domaine public, dans lequel les besoins présents et futurs pourraient être correctement planifiés.

Penser plus grand s’étend: aux liens entre l’alimentation et la santé; à la politique du logement et à la contradiction entre l’insistance sur la distanciation sociale et la persistance de refuges surpeuplés pour les sans-abri; à la garde d’enfants; et à la pérennisation des jours de maladie temporaires actuellement offerts. Cela prend en compte également l’«universalité» suffisamment importante pour devoir l’étendre aux migrant·e·s qui travaillent dans nos champs [sans papiers] et aux réfugié·e·s qui ont été forcés de quitter leurs communautés (souvent en raison de politiques internationales adoptées par «nos» gouvernements). Plus généralement, si nous gagnons et consolidons le principe des soins de santé «de chacun selon sa capacité de payer, à chacun selon ses besoins» (la capacité de payer étant déterminée par une structure fiscale progressive), cette victoire serait une source d’inspiration et un élan stratégique pour étendre le principe fondamental de la médecine socialisée à l’ensemble de l’économie.

Le besoin existentiel d’antidotes pour éviter les pandémies fait peser une responsabilité particulière sur les entreprises pharmaceutiques mondiales. Elles nous ont laissé tomber. Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, qui connaît bien les décisions financières, a expliqué cet échec par le fait que les conditions financières propres à la production de médicaments et produits aptes à faire face à des pandémies renvoient à des «investissements à risque extraordinairement élevé» – une façon polie de dire que les entreprises ne s’occuperont pas correctement des investissements en question sans un financement public massif. L’historien Adam Tooze l’a dit plus directement: lorsqu’il s’agira de firmes pharmaceutiques qui donnent la priorité au social sur le profitable, «les coronavirus obscurs ne recevront pas la même attention que les dysfonctionnements érectiles» (soit l’attention portée aux multiples médicaments du type viagra ayant donné lieu à des dépenses et surtout à des profits depuis plus de 25 ans).

Le fait est que la fourniture de médicaments et de vaccins est trop importante pour être laissée aux entreprises privées avec leurs priorités de profits privatisés. Si les grandes firmes pharmaceutiques (Big Pharma) ne se chargent de la recherche sur les futurs vaccins risqués que si les gouvernements prennent en charge ce risque, financent la recherche et se retrouvent à financer les capacités de fabrication correspondantes ainsi qu’à coordonner la distribution de ces médicaments et de ces vaccins à ceux qui en ont besoin, une question évidente se pose: pourquoi ne pas éliminer cet intermédiaire (Big Pharma) intéressé par le profit? Pourquoi ne pas mettre tout cela directement entre les mains du public dans le cadre d’un système de santé intégré?

La prochaine pandémie

Le manque de préparation au coronavirus envoie l’avertissement le plus clair et le plus effrayant non seulement sur la prochaine pandémie possible, mais aussi sur celle qui nous saisit déjà. La crise environnementale imminente ne sera pas résolue par la distanciation sociale ou un nouveau vaccin. Comme pour le coronavirus, plus nous attendrons pour y faire face de manière décisive, plus elle sera catastrophique. Mais contrairement au coronavirus, la crise environnementale ne vise pas seulement à mettre fin à une crise sanitaire temporaire, mais aussi à réparer les dommages déjà causés. En tant que telle, elle exige de tout transformer dans notre façon de vivre, de travailler, de voyager, de jouer et de nous comporter les uns envers les autres. Il faut pour cela maintenir et développer les capacités de production nécessaires à la réalisation des changements requis dans nos infrastructures, nos maisons, nos usines et nos bureaux.

Aussi conventionnelle que soit aujourd’hui l’idée de reconversion, il s’agit en fait d’une idée radicale. Le slogan bien intentionné d’une «transition juste» semble rassurant, mais il est loin d’être suffisant. Ceux qu’il vise à convaincre se demandent à juste titre «qui se chargera de cette garantie?». Le fait est que la restructuration de l’économie et la priorité donnée à l’environnement ne peuvent se faire sans une planification d’ensemble. Et la planification implique une remise en cause des droits de propriété privée dont jouissent aujourd’hui les entreprises.

Au minimum, une agence nationale de reconversion devrait être créée, avec pour mandat d’interdire la fermeture des installations qui pourraient être converties pour répondre aux besoins environnementaux (et sanitaires) et de superviser cette reconversion. Les travailleurs/travailleuses pourraient faire appel à cette agence en tant que lanceurs d’alerte s’ils pensent que leur firme se dirige vers des licenciements. L’existence d’une telle institution encouragerait les travailleurs/travailleuses à occuper des lieux de travail fermés, ce qui serait plus qu’un acte de protestation; plutôt que de faire appel à une entreprise qui n’est plus intéressée à utiliser la capacité productive en place, leurs actions pourraient se concentrer en direction de l’agence de reconversion et la pousser à remplir son mandat.

Au minimum, une agence nationale de reconversion devrait être créée, avec pour mandat d’interdire la fermeture des installations qui pourraient être converties pour répondre aux besoins environnementaux (et sanitaires) et de superviser cette reconversion. Les travailleurs/travailleuses pourraient faire appel à cette agence en tant que lanceurs d’alerte s’ils pensent que leur firme se dirige vers des licenciements. L’existence d’une telle institution encouragerait les travailleurs/travailleuses à occuper des lieux de travail fermés, ce qui serait plus qu’un acte de protestation; plutôt que de faire appel à une entreprise qui n’est plus intéressée à utiliser la capacité productive en place, leurs actions pourraient se concentrer en direction de l’agence de reconversion et la pousser à remplir son mandat.

Une telle agence nationale devrait être jumelée avec une commission nationale du travail chargée de coordonner la formation et la réaffectation de la main-d’œuvre. Elle serait également complétée par des centres régionaux de reconversion technologique employant des centaines, voire des milliers de jeunes ingénieurs enthousiastes à l’idée d’utiliser leurs compétences pour relever le défi existentiel de la crise environnementale. Des conseils environnementaux élus au niveau local surveilleraient les conditions de vie de la collectivité, tandis que des conseils de développement de l’emploi élus au niveau local feraient le lien entre les besoins de la collectivité et de l’environnement ainsi que des emplois, de la reconversion des entreprises et le développement des capacités des salarié·e·s et des usines – tous financés au niveau fédéral dans le cadre d’un plan national et tous également enracinés dans des comités de quartier et des comités de salarié·e·s actifs.

Les banques: une fois échaudée craint l’eau froide

Tout ce que nous espérons faire dans la voie d’un changement significatif devra faire face à la domination sur nos vies des institutions financières privées. Le système financier a toutes les caractéristiques d’un service public: il lubrifie les rouages de l’économie, tant au niveau de la production que de la consommation; il sert de médiateur pour les politiques gouvernementales et est considéré comme indispensable lorsqu’il est lui-même en difficulté. Cependant, nous n’avons ni le pouvoir politique ni la capacité technique de prendre en charge la finance aujourd’hui et de l’utiliser à des fins différentes.

La question est donc double: 1° premièrement, il faut inscrire la question à l’ordre du jour public; si nous n’en discutons pas maintenant, le moment ne sera jamais venu de la soulever; 2° deuxièmement, nous devons réserver des espaces spécifiques au sein du système financier, à la fois pour réaliser des priorités particulières et pour développer les connaissances et les compétences qui nous permettront, à terme, de gérer le système financier dans notre propre intérêt.

Un point de départ logique consiste à créer deux banques publiques particulières: l’une pour financer les besoins en infrastructures qui ont été si gravement négligés, l’autre pour financer le Green New Deal et la reconversion. Si ces banques doivent se faire concurrence pour obtenir des fonds et obtenir les rendements nécessaires pour rembourser ces prêts, peu de choses changeront. La décision politique d’établir ces banques devrait inclure, comme le soutient Scott Aquanno dans un document à venir, des infusions de liquidités déterminées politiquement pour faire ce que les banques privées ont fait de manière inadéquate: investir dans des projets qui ont un rendement social élevé, bien que risqué, et de faibles profits selon les mesures conventionnelles. Ce financement initial pourrait provenir d’un prélèvement sur toutes les institutions financières – en fait, un remboursement pour les renflouements massifs qu’elles ont reçus de l’État. (Avec une base financière solide en place, ces banques publiques pourraient également emprunter sur les marchés financiers sans leur être redevables.)

Planification démocratique: un oxymore?

Lorsque la gauche parle de planification démocratique, elle fait référence à un nouveau type d’État – un État qui exprime la volonté du public, encourage la participation populaire la plus large possible et développe activement la capacité populaire à participer, par opposition à la réduction des gens à des salarié·e·s réduits au statut de force de travail marchandise, à des chiffres, à des citoyens passifs. Les sceptiques se moqueront, mais l’expérience remarquable que nous venons de vivre – qui montre comment ce qui était «évidemment» impossible hier peut être «évidemment» très évident aujourd’hui – suggère des raisons pour ne pas passer cela par pertes et profits de manière aussi cavalière.

Ce n’est pas tant la «planification» elle-même qui fait peur aux gens. Après tout, les ménages planifient, les entreprises planifient, et même les États néolibéraux planifient. Ce qui suscite les doutes, les craintes et les antagonismes habituels, c’est le type de planification extensive que nous évoquons ici. Le malaise que suscite ce type de planification ne peut être écarté en se contentant de blâmer les préjugés des entreprises et des médias et l’héritage de la propagande de la guerre froide. Les soupçons à l’égard des États puissants ont une base matérielle non seulement dans les expériences ratées ailleurs, mais aussi dans les interactions populaires avec les États qui sont en effet des institutions bureaucratiques, arbitraires, souvent gaspilleuses et distantes.

L’ajout de l’adjectif «démocratique» ne résout pas ce dilemme. Et bien que les exemples internationaux puissent inclure des politiques et des structures évocatrices, la vérité est qu’il n’existe pas de modèles totalement convaincants. Cela nous amène à répéter inlassablement nos critiques du capitalisme; pourtant, aussi essentiel que cela soit, ce n’est pas suffisant. Les sceptiques peuvent encore répondre de manière fataliste que tous les systèmes sont inévitablement injustes, insensibles à l’«homme du commun» et dirigés par et pour les élites. Alors pourquoi se risquer sur des chemins incertains qui pourraient, au mieux, ne nous laisser qu’à peu près au même endroit?

Ce que nous pouvons faire, c’est commencer par nous engager sans ambiguïté à assurer que nous ne préconisons pas un État tout-puissant et que nous apprécions les libertés libérales gagnées historiquement: l’extension du droit de vote aux travailleurs/travailleuses, la liberté d’expression, le droit de réunion (y compris la syndicalisation), la protection contre les arrestations arbitraires et la transparence de l’État. Et nous devrions insister sur le fait que la prise au sérieux de ces principes exige une vaste redistribution des revenus et des richesses afin que chacun, en substance et pas seulement sur le plan formel, ait une chance égale de participer.

Nous devrions également rappeler aux gens à quel point nous sommes loin de la caractérisation du capitalisme comme un monde de petits propriétaires. Amazon, pour ne prendre qu’un exemple, était déjà – fidèle aux conditions de la réussite sous le capitalisme – adepte de la soumission de dizaines de milliers de petites entreprises avant la crise, cherchant à maximiser ses profits et à «contrôler et marchandiser la vie quotidienne». Dans le sillage de la crise et de l’effondrement des petits détaillants, cette monopolisation est sur le point de devenir un tsunami. Ce résultat sera encore renforcé par la récente décision du gouvernement canadien de confier à Amazon le rôle de principal distributeur d’équipements de protection individuelle face au COVID-19 dans tout le pays, ignorant froidement le manque d’attention d’Amazon à fournir à sa propre main-d’œuvre une protection adéquate contre le virus.

L’alternative à cette gigantesque entreprise qui ne répond qu’à elle-même est, comme l’a suggéré Mike Davis, de la reprendre et d’en faire un service public, une partie de l’infrastructure sociale de la façon dont les marchandises vont d’ici à là – une extension, par exemple, du bureau de poste. Le fait qu’elle nous appartienne, plutôt qu’à l’homme le plus riche de l’univers (Jeff Bezos), offre la possibilité que ses activités soient planifiées démocratiquement au profit de la collectivité.

L’alternative à cette gigantesque entreprise qui ne répond qu’à elle-même est, comme l’a suggéré Mike Davis, de la reprendre et d’en faire un service public, une partie de l’infrastructure sociale de la façon dont les marchandises vont d’ici à là – une extension, par exemple, du bureau de poste. Le fait qu’elle nous appartienne, plutôt qu’à l’homme le plus riche de l’univers (Jeff Bezos), offre la possibilité que ses activités soient planifiées démocratiquement au profit de la collectivité.

Pour réaliser l’aspect démocratique de la planification, il est crucial de se pencher sur les mécanismes et institutions spécifiques qui pourraient faciliter de nouveaux modes et niveaux de participation populaire. Dans le cas de l’environnement, où il est particulièrement évident que la planification à l’échelle de la société doit être fondamentale pour faire face au «danger évident et présent», un nouveau type d’État devrait inclure non seulement de nouvelles capacités centrales, mais aussi une série de capacités de planification décentralisées telles que celles que nous avons mentionnées précédemment: centres de recherche régionaux, conseils sectoriels dans les industries et les services, conseils élus localement pour l’environnement et le développement de l’emploi, et comités sur le lieu de travail et de voisinage.

La crise sanitaire a notamment mis en évidence la nécessité et le potentiel du contrôle de leur lieu de travail par ceux et celles qui accomplissent le travail. Cela est particulièrement évident lorsqu’il s’agit de maximiser leur protection contre les risques et les sacrifices qu’ils font en notre nom. Mais cela s’étend aux travailleurs/travailleuses, qui, grâce à leurs connaissances directes, agissent également en tant que gardiens de l’intérêt public – utilisant la protection de leurs syndicats pour dénoncer les raccourcis et les «économies» qui affectent la sécurité et la qualité des produits et des services. Les syndicats en sont récemment venus à apprécier plus largement la priorité d’obtenir le soutien du public pour gagner leurs batailles lors de négociations collectives.

Mais il faut aller plus loin, en établissant un lien plus formel avec le public dans le cadre de revendications politiques plus larges (comme le font les enseignants et les travailleurs de la santé de manière informelle dans une certaine mesure). Cela pourrait, par exemple, signifier une lutte au sein de l’État pour établir des conseils mixtes travailleurs–collectivités afin de contrôler et de modifier les programmes de manière continue. Dans le secteur privé, cela pourrait signifier des comités de reconversion des lieux de travail et des conseils sectoriels sur les lieux de travail agissant pour présenter leurs propres plans ou agissant en opposition aux plans nationaux traitant de la restructuration économique prévue et de la reconversion face à la nouvelle réalité environnementale.

Trois points sont essentiels à cet égard. Premièrement, la participation généralisée des travailleurs/travailleuses exige l’expansion de la syndicalisation afin de fournir aux travailleurs un collectif institutionnel pour contrer le pouvoir des employeurs. Deuxièmement, une telle participation locale et sectorielle ne peut être développée et soutenue sans impliquer et transformer les États afin de lier la planification nationale et la planification locale. Troisièmement, ce ne sont pas seulement les États qui doivent être transformés, mais aussi les organisations de la classe ouvrière.

L’échec des syndicats au cours des dernières décennies – tant en ce qui concerne l’organisation que la satisfaction des besoins de leurs membres – est indissociable de leur engagement obstiné en faveur d’un syndicalisme fragmenté et défensif au sein de la société telle qu’elle existe actuellement, par opposition à un syndicalisme de lutte de classe fondé sur des solidarités plus larges et des visions radicales plus ambitieuses. Cela exige non seulement de «meilleurs» syndicats, mais aussi des syndicats différents et plus politisés.

Conclusion: l’organisation de la classe

Un développement particulièrement important au cours de la dernière décennie a été le passage de la protestation à la politique: la reconnaissance par les mouvements populaires des limites de la protestation et la nécessité qui en découle de s’adresser au pouvoir électoral et à l’État. Pourtant, nous sommes toujours en train de nous demander quel type de politique peut alors, en fait, transformer la société. Malgré l’espace impressionnant créé par le corbynisme et Bernie Sanders par l’intermédiaire des partis établis, tous deux se sont heurtés aux limites de ces partis: Corbyn a disparu et l’«insurrection» de Sanders semble s’essouffler. Le grand danger politique est qu’après être arrivé jusqu’à ce point et avoir été déçu, de plus sans domicile politique clair, la combinaison de l’épuisement individuel, de la démoralisation collective et des divisions sur la voie à suivre puisse conduire à la dissipation de ce qui se développait de manière si positive.

Les déclarations fanfaronnes sur l’effondrement imminent du capitalisme ne nous mèneront pas très loin. Elles peuvent être populaires dans certains milieux, mais en exagérant l’inévitabilité de l’effondrement imminent du capitalisme, elles obscurcissent aussi ce qu’il faut faire pour s’engager dans une longue, dure et indéfinie bataille pour changer le monde. C’est une chose de tirer de l’espoir de la crise profonde que traverse le capitalisme et de sa folie permanente, mais une autre chose réside au sein de la crise révélatrice, ce sur quoi nous devons nous concentrer: c’est-à-dire la crise interne, celle à laquelle est confrontée la gauche elle-même. En ce moment précis, les quatre éléments suivants semblent fondamentaux pour soutenir et construire une politique de gauche pertinente.

1° Défendre les travailleurs à travers la crise actuelle

Répondre directement aux besoins immédiats des travailleurs (au sens large) est un point de départ fondamental, surtout dans la situation d’urgence actuelle. Aux États-Unis, la «Réponse d’urgence à la pandémie de coronavirus» de Bernie Sanders est une ressource précieuse à cet égard, même si elle ne va pas dans une direction socialiste.

2° Renforcer/maintenir les capacités institutionnelles

En l’absence d’un parti politique de gauche aux États-Unis, et avec l’affaiblissement des possibilités électorales de Bernie Sanders, la question pour la gauche qui a opéré au sein du Parti démocrate est de savoir comment maintenir une certaine indépendance institutionnelle par rapport à l’establishment du Parti démocrate.

La seule façon prévisible pour la gauche de le faire semble être de choisir stratégiquement deux ou trois campagnes nationales et de se concentrer sur celles-ci. L’environnement pourrait en être une et la lutte pour l’universalité des soins de santé semble être un second choix logique. La troisième pourrait être la réforme du droit du travail, qui est non seulement importante en soi après la vague de licenciements, mais aussi cruciale pour modifier l’équilibre des pouvoirs de classes aux Etats-Unis.

3° Former des socialistes

La campagne Bernie Sanders a démontré un potentiel surprenant de collecte de fonds et de recrutement de dizaines de milliers de militant·e·s engagés. Jane McAlevey avait soutenu, après la défaite de Sanders en 2016, que c’était le moment de mettre cet enthousiasme au service de la création d’écoles d’organisations régionales à travers les États-Unis.

Sur cette base, nous devons mettre en place des écoles qui créent un «cadre» socialiste capable de lier la réflexion analytique et stratégique à l’apprentissage de la manière de parler aux travailleurs et travailleuses peu convaincus, de les organiser, et de jouer un rôle, comme l’ont fait les socialistes dans les années 1930, non seulement dans la défense des syndicats, mais aussi dans leur transformation. Les campagnes, les écoles, les groupes d’étude, les forums publics et les magazines et revues d’information (comme Jacobin et Catalyst) seraient tous des éléments de base d’un éventuel futur parti de gauche.

4° Organiser la classe

Andrew Murray, chef de cabinet du syndicat britannique et irlandais UNITE, a souligné la différence entre une gauche «centrée» sur la classe ouvrière et une gauche «enracinée» dans cette classe (voir Socialist Register, 2014). La plus grande faiblesse de la gauche socialiste est son faible enracinement dans les syndicats et les communautés ouvrières. Ce n’est que si la gauche peut surmonter ce fossé – qui est un fossé culturel autant que politique – qu’il est possible d’assister au développement d’une classe ouvrière cohérente, confiante et indépendante, capable de défier le capitalisme de manière fondamentale.

Lorsque la crise financière de 2008-09 a frappé, beaucoup d’entre nous ont vu cela comme un discrédit définitif du secteur financier, voire du capitalisme lui-même. Nous avons eu tort. L’État est intervenu pour sauver le système financier et les institutions financières en sont ressorties plus fortes que jamais. Le capitalisme sous sa forme néolibérale a continué à se développer. Cette fois, la crise a été déclenchée par une pandémie sanitaire. Le défi lancé à l’autorité du capitalisme provient de la façon dont les États ont réagi. Alors que des principes arbitraires des capitalistes l’un après l’autre étaient balayés – plafonnement des déficits fiscaux, manque de fonds pour améliorer l’assurance emploi, impossibilité de convertir les usines qui ferment, glorification de la recherche du profit par les entreprises par-dessus tout, dévalorisation des salarié·e·s qui nettoient nos hôpitaux et s’occupent des personnes âgées – nous serions sûrement plus prêts pour un changement radical.

Peut-être. Mais il n’a jamais été utile à la gauche d’imaginer que des changements substantiels puissent se produire à partir de conditions objectives uniquement, sans mettre en place les forces dont nous avons besoin pour tirer parti de ces conditions. Le changement repose sur le développement de la compréhension collective, des capacités, des pratiques, des connaissances stratégiques et surtout des institutions organisationnelles démocratiques pour y parvenir. Nous devons convaincre tous ceux qui devraient être avec nous mais ne le sont pas, élever les attentes et les ambitions populaires, et nous dresser avec confiance face à ceux qui nous feront obstacle. (Article publié le 10 avril 2020 par Socialist Project; traduction A l’Encontre)

Sam Gindin a été directeur de recherche des Canadian Auto Workers de 1974 à 2000. Il est co-auteur (avec Leo Panitch) de The Making of Global Capitalism (Verso), et co-auteur avec Leo Panitch et Steve Maher de The Socialist Challenge Today, édition américaine élargie et mise à jour (Ed. Haymarket).

Soyez le premier à commenter