Le 14D de 1988 a été la plus grande mobilisation syndicale de l’histoire de ce pays. Trois décennies plus tard, il n’y a pas eu de mobilisations qui l’ont surpassée. Huit millions de travailleurs et travailleuses, trois millions d’étudiants et des centaines de milliers d’agriculteurs, de travailleurs indépendants, de petits commerçants… même des footballeurs y ont participé. Les écrans de télévision, ceux dépendant de la TVE, étaient d’une seule couleur: le noir. Des millions de personnes ont manifesté dans les rues le vendredi 16 décembre. L’Espagne était pacifiquement et sereinement paralysée. Les travailleurs et travailleuses ont été le moteur d’une mobilisation qui a transcendé les revendications syndicales concrètes et s’est transformée en action civique et en réaffirmation démocratique.

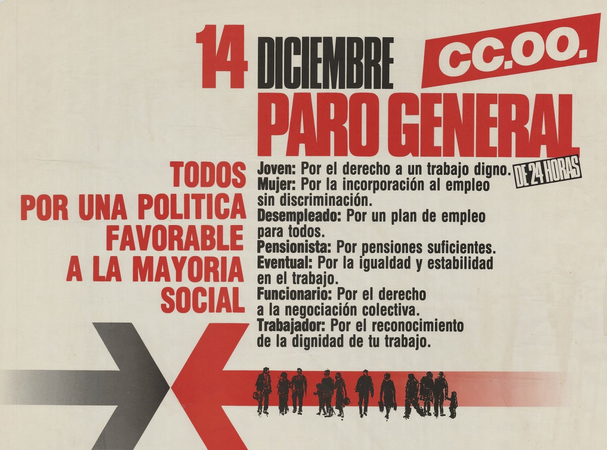

Les motivations de la grève étaient les suivantes: demander le retrait d’un plan pour l’emploi des jeunes – avec des contrats précaires – et la création d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité, l’amélioration des retraites et des allocations de chômage, les droits syndicaux des salarié·e·s du secteur public et la révision des salaires des groupes dépendant du Budget général de l’Etat.

La politique économique du gouvernement du PSOE de Felipe Gonzalez avait provoqué d’importantes mobilisations antérieures contre la reconversion industrielle sauvage et la grève générale du 20 juin 1985 contre la réforme des pensions. Il y a eu aussi la large mobilisation citoyenne de 1986 contre l’entrée de l’Espagne dans l’OTAN et d’autres luttes de jeunes et d’étudiants.

Le 14D a été une grève générale en raison de la déception face au PSOE, montrant le divorce entre le gouvernement et les citoyens. Gonzalez avait brisé son programme électoral, en décevant l’espoir de changement de 1982 et désarmant idéologiquement la gauche, de sorte qu’il ne devrait pas s’en vanter dans ses mémoires [actuellement] ou essayer de donner des leçons à quiconque. En 1988, les syndicats ont catalysé l’exigence d’un développement plus poussé de la démocratie et de l’agitation sociale contre la droitisation du gouvernement et les formes despotiques d’exercice du pouvoir.

La grève a été un succès, malgré la détermination du gouvernement à la faire échouer, ainsi que sa gestion et ses résultats. Gonzalez gardait dans le tiroir le prétendu Plan pour l’emploi des jeunes, quelque chose qui, connaissant l’arrogance du personnage, a été proposé sous la pression du choc du 14D. En février 1989, le Congrès a approuvé une extension du PGE de 200’000 millions de pesetas pour les améliorations sociales exigées dans la grève. Et en 1990, des accords ont été conclus entre les syndicats et le gouvernement concernant le virage social exigé, la création de retraites non contributives, la révision des salaires des fonctionnaires et le contrôle de l’embauche par les syndicats. Fruits importants de la mobilisation et d’une stratégie syndicale unitaire entre l’UGT et les CCOO [cette unité d’action s’était exprimée antérieurement dans les entreprises] et d’une offensive avec des alternatives très élaborées (entre autres, dans le document «Proposition syndicale prioritaire»).

Les échos du 14D ont duré encore cinq ans et deux grèves générales ont reflété la réactivation du syndicalisme. Mais il y a eu un tournant en 1994, à l’occasion de la grève générale contre la réforme du travail du gouvernement du PSOE. La grève était également puissante, mais la pression n’a pas continué parce qu’un secteur des CCOO (Commissions ouvrières) marquait sa réticence face à la grève et pariait tout sur le processus de négociation des conventions collectives.

Cette stratégie syndicale a échoué. Elle n’a pas arrêté la déréglementation du travail, mais a inauguré une politique de bon voisinage lors du dernier et du pire gouvernement de F. Gonzalez (corruption, terrorisme d’Etat, etc.) Dûment encouragée, la division interne dans les CCOO a culminé en 1996 avec le rejet de la candidature honorifique de Marcelino Camacho à la présidence du syndicat [membre du PCE, il avait assumé la position de secrétaire général des CCOO de 1976 à 1987] et d’autres purges. En outre, le gouvernement a laissé tomber la coopérative de logement PSV (Promoción Social de Viviendas, coopérative lancée par l’UGT) et a écarté la direction la plus compétente de l’UGT, celle de Nicolás Redondo [ce dernier a soutenu les grèves unitaires, entre autres de 1988, de même que sous le gouvernement socialiste, en juin 1992 et en janvier 1994; il est remplacé à la direction de l’UGT, en avril 1994, par Candido Méndez].

Ainsi, la plupart des directions syndicales qui avaient organisé le 14D ont disparu. Et un lent démantèlement du pouvoir réel et du prestige des syndicats a commencé. José María Aznar, à partir de mai 1996, date de son accession au gouvernement, a obtenu la signature de multiples accords avec les directions syndicales portant sur la réforme des retraites, la réforme du Code du travail, l’apprentissage tout au long de la vie (flexibilité), etc., en plein processus d’ajustement structurel pour répondre aux critères de convergence de Maastricht (traité mis en application dès novembre 1993).

C’est à partir de là que s’accentue la pente descendante qui a conduit aux syndicats d’aujourd’hui. Ils représentent l’une des institutions les moins appréciées par la population et avec un prestige minimum: moins de 30% soutiennent les activités menées par les syndicats. Une chose apparemment aussi stupide que l’évolution des rubriques des journaux consacrées aux syndicats reflète leur dévaluation. Avant il y avait une rubrique consacrée aux syndicats et quelques journalistes spécialisées sur les questions relevant des syndicats, puis il y eut les rubriques économiques, maintenant elles ont pour titre entreprises et bourse. C’est une métaphore de la perte de poids des travailleurs et travailleuses organisés dans la vie économique et politique du pays.

On pourrait dire qu’il existe des campagnes antisyndicales permanentes. Bien sûr que si. Parfois, comme maintenant, de manière frontale et grossière; d’autres fois, de manière plus intelligente, en essayant de les diviser, de les intégrer dans le système afin de les domestiquer et de les discréditer, en dévalorisant les dirigeants par la flatterie, etc. Mais il y a aussi leurs propres impérities, ou conceptions. Qui se concrétisent dans une stratégie syndicale fondée sur un prétendu consensus social, à partir de positions de faiblesse. Ce qui a signifié une régression continue des droits du travail. A quoi s’ajoute une répression des positions critiques, qui réduit le pluralisme et aboutit à un gaspillage des forces. Il en résulte un fossé entre les appareils dirigeants et la base. La bureaucratisation et le recours accru aux fonds de formation et à d’autres subventions complètent ce «système». Leur institutionnalisation accentue et accélère la maladie des syndicats. […]

Le terme «syndicat» est frappé par la maladie. Les travailleurs et travailleuses devront redécouvrir l’utilité du syndicat pour faire face à la force du capital, car le parapluie devra être inventé à nouveau en temps de pluie. Parce que sans syndicats, un monde, un pays et un «marché du travail» sont bien pires. (Article publié sur le blog El Confidencial; traduction A l’Encontre)

Soyez le premier à commenter