Par Alain Bihr

Par Alain Bihr

Mais ce n’est pas seulement la nature externe qu’il peut s’agir de forcer à produire ce qu’elle ne produit pas spontanément. Cette modalité de l’appropriation réelle s’est également développée s’agissant de la nature interne, du corps humain, qu’elle se propose d’affranchir de ses limites naturelles.

Des nouveaux visages de l’eugénisme …

De manière ancestrale, pour différentes raisons (démographique, économique, politique, religieuse, etc.), les êtres humains ont cherché à maîtriser leur reproduction sexuée, en dissociant sexualité et procréation. Il s’agissait le plus souvent de tenter de limiter cette dernière par différentes pratiques et techniques contraceptives mais la préoccupation contraire (lutter contre l’infécondité) n’était pas non plus absente. Si, dans le premier cas, il s’agissait de forcer en quelque sorte la nature à ne pas produire ce qu’elle produit spontanément, dans le second, il s’agissait inversement de la forcer à produire ce qu’elle ne produisait pas spontanément.

Cette seconde occurrence a reçu au cours des dernières décennies le renfort de biotechnologies inédites, celles permettant la procréation médicalement assistée (PMA), rebaptisée entre-temps assistance médicale à la procréation (AMP), par insémination artificielle ou procréation in vitro (réalisation de la procréation hors du corps féminin par fécondation in vitro et transfert d’embryon ou Fivète). Si ces techniques ont été conçues et mises au point d’abord dans le but de permettre à des couples inféconds (quelle qu’en soit la raison) ou même stériles de réaliser malgré tout leur désir d’enfant, elles ont rapidement donné naissance à d’autres projets, les uns de l’ordre du possible et déjà réalisés pour certains, les autres relevant de la science-fiction, les seconds stimulant cependant souvent les premiers en leur fixant en quelque sorte l’horizon vers lequel tendre.

Grâce à la conservation (congélation) d’ovocytes surnuméraires, l’enfantement à retardement est d’ores et déjà possible, y compris pour des femmes ménopausées, ce qui leur permet d’arrêter en quelque sorte leur horloge biologique, par exemple pour « concilier » leur carrière professionnelle et leur désir d’enfants : « Freeze your eggs, free your career » (Congeler vos œufs et libérer votre carrière) titrait ainsi un hebdomadaire états-unien en avril 2014 (Bouvet, 2017 : 27) ; dès lors, il n’est pas non plus impossible de concevoir la naissance d’enfants longtemps après le décès de leurs géniteurs, moyennant cependant le recours à la gestation par autrui (GPA). Le don (ou la vente) de sperme ou d’ovocytes permet de même de faire naître dans un couple un enfant dont une partie voire la totalité du patrimoine héréditaire procède de celui d’autres personnes ; ce qui revient en définitive à adopter un embryon au lieu d’adopter un enfant déjà né. Est de même désormais envisageable la procréation d’enfants par des femmes sans partenaire sexuel mâle, au sein de couples gays moyennant le recours à la GPA ou au sein de couples lesbiens sans nécessiter d’un tel recours.

Ces pratiques ont été diversement autorisées (ou non) et encadrées selon les Etats par des lois de bioéthique, dont l’élaboration et l’adoption ont été l’occasion de s’interroger sur les perturbations de la filiation qu’elles impliquent et leurs possibles répercussions psychiques, notamment au niveau des enfants, s’agissant en particulier de la question de leurs origines et de la signification de leur naissance. Mais ces pratiques ouvrent aussi la voie à la réalisation de vieux phantasmes eugénistes. Moyennant un diagnostic préimplantatoire (examen de l’embryon obtenu par fécondation in vitro avant son implantation dans l’utérus de la femme gestatrice), elles permettent en effet de trier les êtres humains dès le stade embryonnaire, en éliminant ceux qui présentent des défauts rédhibitoires (des maladies incurables par exemple) et en ne conservant que ceux correspondant au souhait des parents (par exemple quant au sexe de leur enfant) ou ceux présentant le meilleur potentiel génétique. Là où l’identité des donneurs et donneuses de gamètes (spermatozoïde ou ovocyte) peut être connue du ou des parents intentionnels, la tentation est évidemment forte chez ceux d’entre eux en proie à ces phantasmes de choisir parmi les donneurs et donneuses ceux et celles qui leur paraissent présenter les qualités (esthétiques, socioéconomiques, intellectuelles, culturelles, artistiques, religieuses, etc.) les plus propres à engendrer un enfant conforme à leur désir ou idéal. Quitte à oublier que seul l’inné se transmet génétiquement et non pas l’acquis, qui constitue pourtant et de loin l’essentiel des qualités d’un individu humain et qu’un individu ne devient une personne (un sujet) qu’en se jouant de ce qui a été programmé de lui par d’autres. En dépit de quoi ils risquent d’être confortés dans leurs fantasmes eugénistes par les espoirs fallacieux entretenus par toutes les équipes de biologistes qui, de par le monde, traquent le ou les gènes (supposés) de l’intelligence, en vain. Un autre exemple de ce réductionnisme dont procède la biologie moléculaire, déjà dénoncé, qui méconnaît la complexité du vivant, en l’occurrence le fonctionnement systémique du génome et la forte incidence du milieu (en l’occurrence l’écosystème socioculturel) sur l’expression ou non des potentialités qu’il recèle.

Ce sont aussi des phantasmes eugénistes qui président au rêve (ou plutôt au cauchemar) du clonage humain. Le clonage consiste dans l’engendrement d’un descendant dont le patrimoine génétique n’est constitué que des chromosomes d’un seul individu dont il est en quelque sorte le double génétique. Le premier mammifère cloné viable a été une brebis, surnommée Dolly, mise bas le 5 juillet 1996 à Roslin (Royaume-Uni) : elle avait été conçue à partir d’un noyau cellulaire prélevé sur la mamelle d’une première brebis puis introduit dans un ovule énuclé d’une seconde brebis, l’embryon ainsi constitué ne comprenant que des chromosomes de la première étant finalement implanté dans l’utérus de cette dernière. L’animal cloné étant susceptible d’être cloné à son tour, et ainsi de suite, c’est la perspective de la naissance d’une « race » distincte d’individus tous génétiquement parfaitement semblables. Une perspective propre à nourrir le fantasme de l’engendrement d’élites humaines aux qualités physiques et intellectuelles supérieures. Fantasme non pas parce que le clonage humain ne serait pas possible : son interdiction par une Déclaration (cependant non contraignante) de l’Assemblée générale des Nation Unies du 8 mars 2005 a été allègrement transgressée par une équipe internationale de chercheurs de Corée du Sud, des Etats-Unis et de Thaïlande qui a fait savoir en mai 2013 avoir réalisé un clonage humain cependant limité au stade embryonnaire (Bouvet, 2017 : 153-154). Mais parce que, d’une part, les résultats des clonages pratiqués sur animaux ne sont guère concluants : Dolly a dû être euthanasiée à l’âge de six ans du fait d’une arthrite précoce ; et que, d’autre part et surtout, une fois encore, cette dystopie eugéniste repose sur le postulat tout à fait discutable que la qualité d’un individu résiderait dans son seul génome.

Ces fantasmes eugénistes risquent cependant d’être encore confortés à la fois par le séquençage désormais complètement réalisé (en 2003) du génome humain et par la technique CRISPR/Cas9, qui permet de reconnaître précisément une séquence d’ADN, de la découper et de la remplacer par une autre séquence, en somme d’« éditer » du génome comme on « édite » du texte par un logiciel de traitement de texte lorsqu’on recourt à la fonction « rechercher et remplacer ». Ce qui ouvre tout simplement la voie à la modification du patrimoine génétique de l’humanité, partant de ses caractéristiques biologiques (morphologiques, anatomiques, physiologiques, etc.), autrement dit à la production d’une humanité génétiquement modifiée, à l’image des OGM déjà existants. Une voie que (pour l’instant !) les différentes conventions internationales (telle celle d’Oviedo entrée en vigueur le 1er décembre 1999) et les lois nationales de bioéthique ont interdit aux équipes scientifiques d’emprunter.

Mais le génie génétique ouvre d’ores et déjà d’autres perspectives à ceux qui rêvent de mettre l’humanité en capacité de dépasser ses propres limites naturelles. L’embryon humain recèle en effet des cellules souches pluripotentes, c’est-à-dire capables d’engendrer, par division et différenciation, toutes les cellules de l’organisme humain, constitutives des différents tissus et organes, qui, spécialisées, sont quant à elles dépourvues de cette pluripotence. Prélevées sur un embryon humain et cultivées, ces cellules souches pluripotentes ouvrent a priori de belles perspectives à la thérapie génique, en permettant d’envisager de « réparer » des organes malades ou endommagés à l’aide de nouveaux tissus biologiques qu’elles permettraient d’engendrer. Perspectives cependant obérées par un double obstacle ; l’un d’ordre éthique et éventuellement juridique: le prélèvement de ces cellules sur un embryon humain est fatal à ce dernier ; l’autre d’ordre biologique : la greffe des nouveaux tissus issus d’un organisme tiers donne lieu à des phénomènes de rejet difficiles à maîtriser. C’est ce double obstacle que le biologiste et médecin japonais Shynia Yamanaka et son équipe ont levé en montrant qu’il est possible de produire des cellules souches pluripotentes, appelées iPS (acronyme de l’anglais induced pluripotent stem cells : cellules souches pluripotentes induites), à partir de simples cellules somatiques, en réactivant dans ces dernières l’expression (naturellement désactivée) des gènes associés à la pluripotence – cela lui a valu le prix Nobel de médecine en 2012. Ce qui fait espérer et même prédire à certains que l’on pourra ainsi à terme repousser les limites de l’existence humaine, en palliant les effets de la maladie et du vieillissement, voire se rendre immortel, puisqu’on peut désormais remonter le cours du temps biologique à défaut de pouvoir l’arrêter.

… au transhumanisme

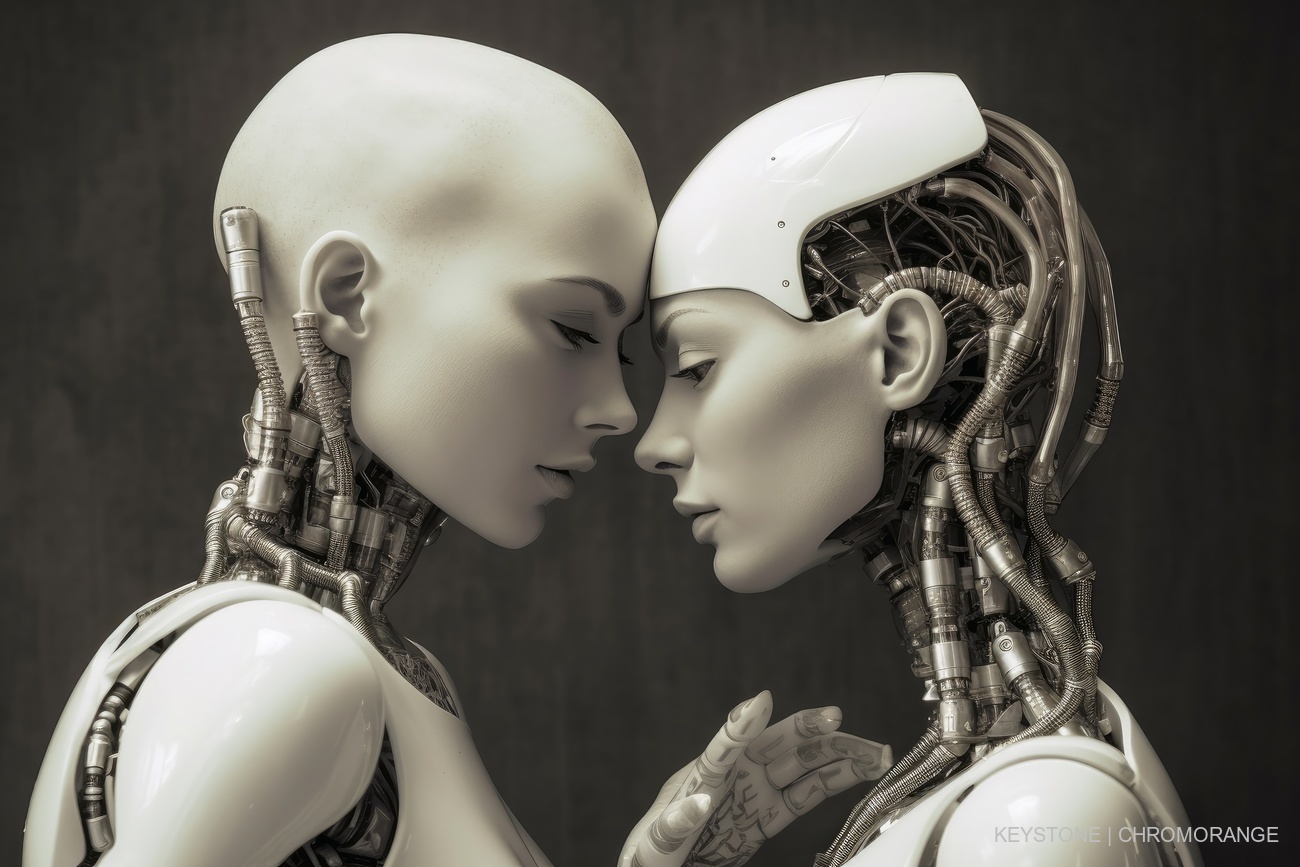

On se doute que les perspectives dessinées par les manipulations (actuelles ou potentielles) opérées sur le génome humain n’ont pas été sans susciter l’intérêt et même l’enthousiasme des partisans du transhumanisme [4]. Ce dernier se définit par le projet d’« augmenter » (non seulement quantitativement mais aussi qualitativement) les performances physiques ou mentales (sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, voire morales) de l’humanité en lui permettant de s’émanciper des limites que lui assigne sa corporéité, notamment sous l’angle de sa vulnérabilité à la souffrance et à la maladie et de sa finitude temporelle (sa mortalité). A cette fin, il compte sur les possibilités qu’un ensemble de nouvelles technologies (technologies de l’information et de la communication, nanotechnologies, biotechnologies, sciences cognitives, etc.), rapprochées et mises en synergie à cette fin, pourraient ouvrir à l’humanité, moyennant soit la modification de la condition biologique de l’homme (par des neuromédicaments ou par le génie génétique précisément), soit par l’adjonction ou même l’incorporation d’artefacts (exosquelettes, prothèses robotisées, implants sous-cutanés ou cérébraux), au-delà de ce qu’elles permettent d’ores et déjà sur le plan médical en termes curatifs, palliatifs ou préventifs, en transformant du coup le corps en « nouvelle frontière » à la fois du marché et de la technoscience. Dans ses développements les plus extrêmes, cette « augmentation » conduit à projeter (imaginer) une fusion entre l’être humain et la machine, la constitution d’un cyborg [5], parachevant en quelque sorte le paradigme de l’homme-machine (Julien Jean de La Mettrie 1709-1751) sous forme d’une humanité 2.0 ou d’une post-humanité qui pourrait se substituer à la présente humaine confinée dans ses limites naturelles.

C’est peu dire que l’on navigue ici sur une ligne de crête entre science (ou plutôt technoscience) et science-fiction, en ne sachant pas toujours sur quel versant on se trouve, les anticipations plus ou moins hasardeuses sur des résultats déjà obtenus côtoyant quelquefois les rêves les plus délirants chez les mêmes auteurs :

« puces sous-cutanées capables de cartographier chacun de nos mouvements et de télécharger des informations ; ordinateurs biologiques implantables dans le corps humain par simple injection et capables de se répliquer comme des cellules ; modifications génétiques capables de rendre les êtres humains plus forts, avec une plus longue durée de vie ; exosquelettes et organes bioniques capables de performances spectaculaires ; utérus artificiels capables “d’affranchir” la femme de la lourde tâche de gestation » (Perucchietti, 2021 : 15-16).

Mais, pour l’instant du moins, les réalisations ne sont globalement pas à la hauteur des attentes et des promesses transhumanistes.

Ainsi les substances psychoactives (neurochimiques) utilisées non pas à des fins thérapeutiques mais dans le but d’« augmenter » les fonctions psychiques (attention, vigilance, confiance en soi, sentiment de bien-être, mémoire, capacité d’empathie, etc.) ne sont autres en définitive qu’autant de formes de « dopages » psychiques agissant telles des drogues. Mais, d’une part, de pareils perfectionnements peuvent se réaliser sans recours à de telles substances. Tandis que, d’autre part, il faut veiller au fait que ceux-ci ne se paient pas du prix d’une dégradation d’autres fonctions et facultés (l’augmentation de la vigilance moyennant la réduction du sommeil altère par exemple les facultés de raisonnement) ou qu’ils ne soient pas mutuellement incompatibles (un excès de confiance en soi tend à diminuer la capacité d’empathie). Où l’on touche une nouvelle fois aux limites d’une démarche analytique qui, en l’occurrence, décompose la personnalité en fonctions ou facultés, chacune réputée susceptible d’être activée et « amplifiée » à part, sans se soucier de la synergie systémique qui les fait naître et les soutient mais aussi les équilibre les unes par les autres. Enfin, il convient de se demander à quelles fins ou pour quelles raisons sont prescrites de telles substances : les amphétamines consommées massivement par les étudiants sur les campus états-uniens y soutiennent la concurrence entre eux (ils rendent possible un dopage cognitif) tandis que la ritaline modère l’hyperactivité préjudiciable à l’attention d’enfants qui subissent toutes sortes de stress quotidiens (conflits familiaux, surexposition aux médias et jeux électroniques, absence de rythmes réguliers, etc.) sans que ceux-ci ne soient remis en cause. Dans tous ces cas, plutôt que de nous préparer un avenir radieux, les moyens préconisés par les transhumanistes visent à nous adapter à un présent détestable.

Au-delà des perspectives ouvertes par les iPS en termes de régénération des tissus et des organes, l’équipe de recherche dirigée par Ronald de Pinho à Harvard a établi en 2011 la possibilité non seulement de faire cesser le vieillissement des cellules et des tissus mais encore d’induire un processus de rajeunissement sur des souris. Le vieillissement étant dû au raccourcissement des télomères (extrémités des chromosomes) lors des divisions successives qui permettent leur remplacement, on peut le stopper et l’inverser en suscitant la production de télomérase, l’enzyme réparatrice des télomères, en activant le gène qui commande cette production (Gallerand, 2021 : 27-28). Reste à savoir si et à quelles conditions cela est transposable chez l’être humain et les effets qui seront réellement obtenus lors de telles tentatives, si celles-ci ont lieu. Où l’on rencontre une nouvelle fois la limite inhérente à une démarche qui réduit le tout (l’organisme) à quelques-unes de ses parties (les chromosomes).

En attendant que la science parvienne un jour à nous rendre immortels, ce dont les transhumanistes sont convaincus, certains d’entre eux préconisent la cryogénisation des corps (leur conservation dans de l’azote liquide à – 196°C, jusqu’à ce que on puisse les réanimer ou scanner les informations contenues dans leur cerveau pour les transférer dans un ordinateur (ou un corps artificiel) en les faisant ainsi accéder à une nouvelle « vie » numérique. Quelque quatre cents personnes s’y sont déjà prêtées et deux mille autres attendent de le faire. Il en coûte la modeste somme de 200 000 $ ; mais pour seulement 80 000 $, on peut tout de même s’offrir l’hibernation de son cerveau (Perucchietti, 2021 : 208-209). Visiblement, cette promesse de vie éternelle, tout aussi illusoire et fallacieuse que d’autres, n’est pas encore à la portée de toutes les bourses !

L’implantation de puces sous-cutanées, capables de mémoriser un ensemble de données cryptées (un numéro de carte d’identité ou de carte bancaire, des données médicales personnelles, différents mots de passe ou codes PIN, des autorisations de déverrouillage d’accès sécurisés, etc.) est elle aussi d’ores et déjà pratiquées sur des volontaires (Perucchietti, 2021 : 121-124). Mais la seule « augmentation » qu’elle permet est celle de la faculté de télécontrôle des individus par les différentes organisations et institutions auxquelles ces données sont accessibles, même si les entreprises qui procèdent à ces implantations se sont engagées à ne pas équiper ces puces d’un GPS. Il est vrai qu’elles ne sont pas davantage engagées à garantir leur innocuité biologique…

Les transhumanistes s’intéressent aussi de près aux possibilités ouvertes par la connexion directe entre un cerveau humain et un ordinateur sans passer par l’action de muscles et de nerfs périphériques. Elle est fondée sur le constat qu’une activité motrice effective (par exemple remuer ses doigts) et la simple représentation mentale (imagination) de cette activité sollicitent les mêmes zones cérébrales. Dès lors, l’enregistrement de l’activité électrique cérébrale associée à la représentation d’une activité motrice, sa numérisation et sa transmission à un ordinateur capable de piloter une machine permettent, moyennant répétitions et ajustements progressifs, à un sujet de commander cette machine par sa simple pensée : il lui suffit de penser faire un geste pour que la machine effectue ce geste. Ce qui ouvre d’ores et déjà la possibilité à des personnes amputées ou paralysées d’effectuer des opérations rendues impossibles par leur état (piloter un fauteuil roulant, une prothèse ou un exosquelette, faire parler ou écrire un ordinateur, etc.) en recouvrant une certaine autonomie.

Inversement, cela permet de stimuler les nerfs auditifs ou rétiniens de sorte que des malentendants ou des malvoyants recouvrent une certaine capacité perceptive ; ou encore de soulager des patients atteints de la maladie de Parkinson en régulant par un pacemaker l’activité cérébrale dont le dérèglement occasionne leurs tremblements incoercibles ; voire, pense-t-on, de rééduquer des patients atteints de pathologies cérébrales (lésions à la suite d’un AVC, traumatismes, maladies neuropsychiatriques). Cependant, dans tous ces cas, on en reste au mieux à d’heureux palliatifs de capacités ou de fonctions naturelles déficientes ou détruites, nullement à leur « augmentation ».

L’interface cerveau-machine ouvre aussi des perspectives au handisport, soit à cette forme du sport recourant à l’appareillage de corps handicapés pour leur permettre de réaliser des performances impossibles sans lui, dépassant quelquefois celles de corps valides (pensons au sprinter sud-africain Oscar Pistorius), en leur permettant de participer ainsi à des compétitions sportives. Ainsi « le Cybathlon propose des courses en exosquelettes ou en fauteuils motorisés, des épreuves pour personnes porteuses de prothèses de bras ou de jambes motorisées, des courses par interface cerveau-machine et des courses de vélo par électrostimulation fonctionnelle » (Richard, 2016 : 72). En quoi, il ne fait que pousser à bout la logique transhumaniste déjà manifeste dans le sport de haut niveau :

« (…) la représentation de ce que le sport d’élite a déjà de trans-humain est largement euphémisée dans les média, par l’emploi notamment d’une rhétorique “humanisante”, d’un storytelling rassurant sur les athlètes, qui occulte tout ou partie de la lourde et sophistiquée ingénierie de la performance qui les entoure. Entraîneurs, équipementiers, salles de musculation, médecins, soigneurs, pharmaciens, diététiciens, psychologues et bien sûr, maintenant, ou bientôt, chimistes, biologistes, cybernéticiens, informaticiens, prothésistes… le corps sportif d’élite est en perpétuel mouvement, sans fin assignable, ce qui rend confuse la notion de nature humaine et brouille la distinction entre nature et artifice » (Taranto, 2016 : 119-120)

Les transhumanistes font enfin grand cas du développement de l’intelligence artificielle (IA), dont ils prophétisent qu’elle dépassera rapidement et de loin l’intelligence humaine, tout en permettant à celle-ci de « s’amplifier » elle-même moyennent une forme ou une autre de fusion avec l’IA. Si la plupart s’en félicitent, certains s’en inquiètent au contraire, craignant que les machines douées d’IA ne prennent le pas sur les humains et ne finissent par les dominer ou même les supplanter. Ce qui leur sert d’argument pour plaider la cause de leur transformation en cyborgs. Tous méconnaissent bien évidemment les limites de principe de l’IA : la réduction de la connaissance à l’information ; partant, celle de l’intelligence à la puissance (volume et vitesse) de calcul ; celle du cerveau humain (ou animal) à un ordinateur, ignorant ce que le premier doit à la fois à son incorporation (au fait qu’il est un des organes d’un corps au fonctionnement systémique) et aux interactions (socialement déterminés) avec les autres cerveaux ; enfin la méconnaissance de la dépendance de l’intelligence à l’égard de la raison, cette faculté (hautement socialisée) de discerner non seulement le vrai du faux mais aussi le bien du mal, le juste de l’injuste, le beau du laid, l’acceptable du répugnant, etc.

En fait, sous différents rapports, le transhumanisme apparaît comme une dystopie capitaliste, la représentation, idyllique pour ses promoteurs, cauchemardesques pour tous les autres, de ce que serait un monde intégralement capitaliste s’il pouvait seulement advenir. Car, pour irréaliste qu’il soit, l’imaginaire transhumaniste n’en est pas moins significatif de la logique qui sous-tend l’appropriation réelle de la nature par le capital, répondant fondamentalement à la triade Altius, Citius, Fortius (plus haut, plus vite, plus puissant) qui préside fondamentalement à l’appropriation capitaliste de la nature [6]. Pour s’en convaincre, voici par exemple le programme de recherche que s’est fixé le comité de bioéthique états-unien en 2003 :

« la sélection et la modification génétique des embryons (“Better children” [de meilleurs enfants]), l’amélioration des performances athlétiques (“Superior performance” [une performance accrue]), la prolongation de la vie (“Ageless bodies” [des corps sans âge]), la modification de l’humeur et des fonctions cognitives (“Better souls” [de meilleures âmes]). Cette médecine d’amélioration opère une inversion de la problématique du normal et du pathologique : son objectif n’est pas la reconduction du pathologique au normal, mais l’élévation du normal à un stade supérieur (l’amélioré) ; elle ne répond plus au souci de l’homme malade d’ “aller bien” mais au désir de l’homme sain d’aller “mieux que bien” » » (Gallerand, 2021 : 19).

Le transhumanisme s’inscrit par ailleurs profondément dans l’habitus constitutif de la forme contemporaine de l’individualité façonnée par l’emprise des rapports capitalistes de production sur l’ensemble de la vie sociale, ce que j’ai appelé l’individualité autoréférentielle, qui entend décider entièrement et seule de son être et se façonner telle qu’elle le désire, en modifiant son corps en conséquence, non seulement dans son apparence (par le tatouage, le piercing, etc.) mais jusqu’à sa constitution biologique (son sexe, son métabolisme, etc.) (Bihr, 2017 : 206-208). Une telle individualité, dépourvue de toute mesure (assez n’est jamais suffisant et encore moins trop pour elle) et tout sens de sa propre finitude (toute frontière est faite pour être franchie, tout ce qui est possible doit être réalisé), ne peut éprouver toute limite ou dépendance naturelle (telle que la vulnérabilité ou la mort) comme quelque chose d’inacceptable et d’insensé qui demande à être dépassé ou même supprimé ; et elle ne peut qu’être séduite par les promesses du transhumanisme, fussent-elles illusoires et fallacieuses. Autrement dit, la promesse d’une humanité « augmentée » ne peut séduire que cette humanité « diminuée » qu’a façonnée le capitalisme.

Solidaire d’une conception fondamentalement libérale et donc individualiste du monde, le transhumanisme se prévaut du droit inaliénable de tout individu à disposer de son corps en le modifiant comme il l’entend, dès lors du moins que ces transformations ne sont pas nuisibles à autrui (Gallerand, 2021 : 22-23). Or, précisément, ce faisant, le transhumanisme reste totalement ou partiellement aveugle ou indifférent aux conséquences politiques de ses projets et réalisations : à ses conséquences quant à l’organisation des sociétés humaines et au devenir de l’espèce humaine dans son ensemble. La création d’une humanité 2.0, à supposer qu’elle soit possible, aboutirait à coup sûr à établir, maintenir ou même renforcer un rapport de domination et sans doute d’exploitation entre ceux des humains qui auraient pu, su et voulu accéder à ce stade et les autres restés « naturellement » humains, qu’ils n’aient pas disposé des ressources (monétaires, intellectuelles, relationnelles, etc.) nécessaires à cette fin ou qu’ils en aient délibérément refusé la perspective : comme l’a crûment exprimé Kevin Warwick, le premier humain à s’être fait implanter une puce, auteur de I, Cyborg, ils seraient destinés à devenir les « chimpanzés du futur » (Rey, 2020 : 125). Comme celui d’Aldous Huxley, le « meilleur des mondes » transhumaniste n’en serait pas moins toujours le « monde des meilleurs » (du moins de ceux et celles qui se considèrent tels). Autrement dit, tout comme l’eugénisme qu’il prolonge en un sens, loin de libérer l’humanité des rapports d’oppression que subit actuellement la majorité d’entre elle, la réalisation de la dystopie transhumaniste ne ferait qu’en renouveler la forme.

Signalons enfin que, bien qu’il fonde ses espoirs sur le développement d’un ensemble de sciences et de technosciences, portant sur la connaissance et l’exploitation des ressources de la matière, le projet transhumaniste n’en est pas moins fondamentalement idéaliste (au sens philosophique du mot) : il rêve de détacher l’humanité de son inscription dans la matière (vivante ou non), de détacher « l’esprit » voire la vie de la matière, de dématérialiser et de spiritualiser l’homme. En quoi, loin d’être moderne (voire hypermoderne) comme il le prétend, il ne fait que poursuivre les rêves les plus archaïques de la pensée religieuse. « On pense au gnosticisme qui, dans son dualisme radical, plaçait la matière du côté du mal, et concevait le salut comme un affranchissement complet de l’esprit vis-à-vis de sa prison charnelle » (Rey, 2020 : 15). De fait, le transhumanisme reprend bien des aspects et thèmes du gnosticisme, notamment :

« la primauté du savoir sur les autres facultés humaines ; l’anticosmisme, croyance que l’univers matériel (…) est une vaste prison, un lieu infernal d’où s’émanciper ; l’antisomatisme, mépris du corps et de toutes ses fonctions ; l’encratisme, doctrine morale à fond ascétique qui prône le refus de la procréation (…) ; l’antinomisme, mépris de la moralité et de l’ordre commun (…) ; l’élitisme, la prédestination, division de l’humanité en séculiers, spirituels et pneumas : seuls ces derniers, en tant que détenteurs de la gnose, sont destinés au salut » (Perucchietti, 2021 : 37-38).

A cette différence près que ce que le gnosticisme visait par l’ascèse, donc par des moyens psychologiques et moraux, le transhumanisme pense l’obtenir par des moyens purement matériels (techniques). En quoi il plonge là encore ses racines dans l’imaginaire capitaliste.

_______

[4] Parmi ses principaux promoteurs, citons Nick Bostrom, James Hughes, Hans Moravec, David Pearce, Julian Savulescu et Gregory Stock, tous membres de la World Transhuman Association fondée en 1998 et rebaptisée Humanity+ en 2008. Bostrom a entre-temps pris ses distances critiques avec le transhumanisme, en soulignant les risques inhérents au développement de l’intelligence artificielle, mais pour verser dans des élucubrations encore plus délirantes, faisant de l’humanité une « simulation informatique » conçue et fabriquée par des êtres extra-terrestres !

[5] Le terme de cyborg, contraction de cybernetic organism, a été introduit par Manfred Clynes et Nathan Kline dans un article paru en 1960 dans lequel ils envisageaient la nécessité d’appareiller le corps humain de manière à lui permettre de résister aux futurs longs voyages interplanétaires (Rey, 2020 : 80-81).

[6] Cf. « Le vampirisme du capital », https://alencontre.org/ecologie/le-vampirisme-du-capital-i.html et https://alencontre.org/ecologie/le-vampirisme-du-capital-langle-mort-de-lanalyse-marxienne-ii.html

_______

Bibliographie

Bihr Alain, La novlangue néolibérale. La rhétorique du fétichisme capitaliste, 2e édition, Lausanne & Paris, Page 2 & Syllepse.

Bouvet Jean-François (2017), Bébés à la carte. Du hasard au design, Paris, Equateurs.

Canard Bruno, Decroly Etienne et van Helden Jacques (2022), « Les apprentis sorciers du génome », Le Monde diplomatique, février 2022.

Gallerand Alain (2021), Qu’est-ce que le transhumanisme ?, Paris, Vrin.

Hansen Michaël (2001), « Santé publique, environnement & aliments transgéniques » dans Berlan Jean-Pierre et alii, La guerre au vivant. Organismes génétiquement modifiés & autres mystifications scientifiques, Marseille et Montréal, Agone et Comeau & Nadeau.

Lannoye Paul et Berlan Jean-Pierre (2001), « La directive européenne 98/44 & la santé. “Brevetablité des inventions technologiques” ou “privilège sur les découvertes biologiques” » dans Berlan Jean-Pierre et alii, La guerre au vivant. Organismes génétiquement modifiés & autres mystifications scientifiques, Marseille et Montréal, Agone et Comeau & Nadeau.

McAfee Kathleen (2003), « Neoliberalism on the molecular scale », Geoforum, n°34.

Perucchietti Enrica (2021), L’aube du transhumanisme et le crépuscule de l’humanité. L’homme cybernétique. De l’intelligence artificielle à l’hybridation homme-machine, Cesena, Macro Editions.

Rey Olivier (2020), Leurre et malheur du transhumanisme, Paris, Desclée de Brouwer.

Richard Rémi (2016), « De l’athlète au cyborg : sport, handicap et technologie » dans Queval Isabelle (dir.), Du souci de soi au sport augmenté, Paris, Presses des Mines.

Séralini Gilles-Éric (2010), Ces OGM qui changent le monde, Paris, Flammarion.

Tarento Pascal (2016), « Sport et post-humanité » dans Queval Isabelle (dir.), Du souci de soi au sport augmenté, Paris, Presses des Mines.

Testart Jacques (2003), Le vivant manipulé, Paris, Sand.

Soyez le premier à commenter