Entretien avec Martín Rodríguez conduit par Pablo Stefanoni

L’Argentine se dirige vers les élections primaires (qui, étant obligatoires, fonctionnent comme une sorte de premier tour symbolique) du 13 août, avant l’élection présidentielle du 22 octobre [voir sur le contexte électoral argentin l’article de Pablo Stefanoni publié sur ce site le 27 mai 2023]. Alors que le péronisme semblait se diriger vers une défaite catastrophique, avec le risque d’être écarté du second tour, les réflexes de ce vieux système de pouvoir ont semblé renaître. C’est ainsi qu’une formule d’union dirigée par l’actuel ministre de l’Economie, Sergio Massa, a été choisie (et permettant à un concurrent symbolique, le leader social Juan Grabois de contenir la gauche). [Juan Grabois est avocat, catholique, il a fondé le Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular et le Frente Patria Grande: il est actuellement candidat à la présidence pour le parti Union por la Patria, courant péroniste qui remplace le Frente de Todos.].

La pré-candidature de Sergio Massa a modifié l’échiquier politique et, bien que le centre-droit ait encore de meilleures chances, selon les sondages, l’issue est à nouveau très ouverte. Dans cet entretien, le journaliste Martín Rodríguez, auteur de Orden y progresismo. Los años kirchneristas (Emecé, Buenos Aires, 2014) et rédacteur en chef de la revue Panamá, offre quelques clés pour comprendre les oscillations de cette montagne russe qu’est le péronisme.

Pablo Stefanoni: Alors que le péronisme semblait se diriger vers une primaire, que peu souhaitaient, entre le ministre kirchneriste (lié à Cristina de Kirchner) de l’Intérieur Eduardo «Wado» de Pedro et l’ambassadeur et ancien candidat à la présidence Daniel Scioli [gouverneur de la province de Buenos Aires entre 2007 et 2015 et vice-président sous Nesto Kirchner de 2003 à 2007], Sergio Massa a été oint comme «candidat de l’unité» et le péronisme a fait un pas en arrière face à l’abîme électoral. Avec Massa, proche de l’establishment et connu pour son pragmatisme presque infini, le péronisme a-t-il appréhendé, enfin, le climat social dans lequel va se dérouler cette élection?

Martín Rodríguez: Je pense qu’en 40 ans de démocratie [élection de Raul Alfonsin en 1983 suite à la défaite lors de la guerre des Malouines], le péronisme a réussi lorsqu’il est arrivé et a agi en terre brûlée. Comme le disait le politologue Pablo Touzon, la société a vu un signal imaginaire avec la légende «En cas d’incendie, brisez la vitre et sortez un péroniste», comme ces marteaux dans les trains pour les cas d’urgence. C’est arrivé avec Carlos Menem en 1989 et c’est arrivé avec Eduardo Duhalde [président de janvier 2002 à mai 2003], puis Néstor Kirchner en 2003-2007. Et, à une échelle beaucoup plus réduite, c’est arrivé avec le Frente de Todos (FdT) en 2019, après le gouvernement de Mauricio Macri [2015-2019], quand Alberto Fernández est entré en fonction et a eu sa brève romance avec la société entre le «lourd héritage» de Macri et le début de son gouvernement, marqué par la pandémie.

Il semble que le péronisme se porte bien et ouvre des cycles politiques lorsqu’il doit gérer le malheur de quelqu’un d’autre et qu’il peut dire «je n’y suis pour rien». Mais aujourd’hui, la situation est différente. Beaucoup des termes qui structurent l’idéologie péroniste de gauche et qui animent aussi une certaine idéologie républicaine semblent avoir été décomposés par le passage du temps. Il me semble qu’il y a dans le climat actuel une force anti-progressiste qui affaiblit manifestement les vues du christianisme et de tout progressisme en général. Sergio Massa est un homme politique qui n’a pas le progressisme dans le sang, même si Cristina Fernández de Kirchner l’a fait asseoir il y a quelques jours devant les Grands-mères et les Mères de la Place de Mai à l’occasion du rapatriement d’un avion [en juin, il se trouvait depuis 30 ans aux Etats-Unis] qui avait été utilisé pour jeter des détenus dans le Río de la Plata. Sergio Massa n’a pas de carte mentale tiers-mondiste. Il ne va pas déclencher un fort enthousiasme, mais il va mener la campagne électorale en tant compte de la conjoncture actuelle.

Le kirchnerisme, en tout cas, dit «ce n’est pas moi, je n’y suis pour rien»: bien qu’il ait des personnalités très importantes dans le gouvernement d’Alberto Fernández et qu’il gère une grande partie du budget de l’Etat, il fait comme si ce gouvernement n’était pas le sien…

Oui, il le dit, mais peut-on le croire? Ils ont trouvé dans l’autofiction un point d’équilibre qui leur permet de jouir des libertés discursives de l’opposition et des avantages budgétaires de l’administration. Mais c’est sous-estimer l’électorat et la base que de supposer que quelqu’un le croit. Qu’étaient-ils, des opposants rémunérés? Il me semble que le noyau du parti «Cristinista» [de Cristina Fernández de Kirchner] était dominé par la terreur de perdre le récit et le pouvoir, ou ce que beaucoup appellent le capital symbolique, la dilution de la façon dont ils veulent apparaître dans les livres d’histoire. «Je ne me suis pas adapté [à l’ajustement structurel], je n’étais pas d’accord avec le FMI (Fonds monétaire international).»

Dans la base kirchneriste, le malaise est palpable. C’est la troisième fois que le kirchnérisme n’a pas de candidat à la présidence. Cristina Fernández de Kirchner a déclaré qu’un fils de la génération décimée par la dictature devrait prendre le relais et a fini par soutenir l’un des hommes politiques les plus «politicards» du pays. Elle-même vient de le qualifier en plaisantant de «fullero» (celui qui triche au jeu). Dans la base kirchneriste pure et dure, il ne semble y avoir que méfiance et rejet du candidat de l’unité. On a l’impression que pour «arrêter la droite», il fallait accepter celui qui lui ressemble le plus. Quelle est l’ambiance actuelle dans la base de La Cámpora, le groupe dirigé par Máximo Kirchner [fils de Nestor et Cristina, un des fondateurs en 2006 du courant La Cámpora], et dans le reste de l’espace kirchneriste?

Je pense qu’il y a un embouteillage dans les lectures et les interprétations du monde «Cristinista». Une chose serait ce qui se passe dans la base sociale, et pour cela la photo de l’élection, du PASO [Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias] en août, sera fondamentale. Mais la question porte certainement sur la base militante. Je pense qu’il y a un peu de tout là-dedans. Il y a une tension logique entre un certain pragmatisme déguisé en discipline organique – «tout ce que la leader décide est bien», «elle sait ce qui est bon pour cette étape» – et ceux qui imaginent un «cristinismo» avec son propre programme et sa propre alternative. Et puis, au-dessus, il y a les leaders qui, entre une option romantique et une autre pragmatique qui a plus de chances de gagner, opteront pour la pragmatique parce qu’ils ne veulent pas renoncer au pouvoir et aux leviers de commande et terminer dans la campagne et à la pêche.

Le kirchnerisme semble être une sorte d’anomalie dans le péronisme: alors que des figures puissantes comme Carlos Menem [1989-1999] ou Eduardo Duhalde n’ont pas constitué de factions permanentes qui ont transcendé leurs moments de pouvoir, le kirchnerisme/«cristinismo» perdure en tant qu’identité au sein de l’identité péroniste. Dans quelle mesure s’agit-il d’une anomalie? Peut-on parler aujourd’hui de l’épuisement de cet espace? Cristina Fernández de Kirchner a rempli les listes de députés et de sénateurs avec des loyalistes, mais idéologiquement, le kirchnerisme semble être au plus bas…

Premièrement: le kirchnerisme fait déjà partie du système politique, mais nous devrions penser à différents héritages. Carlos Menem a laissé une société, Eduardo Duhalde une structure de pouvoir et le kirchnerisme une structure de sentiments. Commençons par Menem. Il a laissé des traces dans la société. Je dirais même qu’aucune autre décennie n’a autant transformé la société. Et le péronisme a été en grande partie sous sa direction, mais idéologiquement il a été vaincu. Pour comprendre ce qu’il a laissé derrière lui, nous pouvons reprendre la phrase d’Alejandro Galliano: «Ils nous ont faits néolibéraux et maintenant ils ne savent pas comment nous gouverner.» Menem a maîtrisé l’inflation [l’hyperinflation: en 1989, la hausse des prix à la consommation atteint 38% par mois] et imposé le passage aux «réformes structurelles» [privatisations] avec un charisme unique. Pour inverser le péronisme, il fallait être «très péroniste», et Menem l’était. La plupart des gens l’ont suivi. Il n’a rien fait sans un appui électoral. Son héritage, dans ce cas, est social; dans leur garde-robe, beaucoup de gens se souviennent: «avec Menem, j’ai acheté une maison, j’ai vu l’Europe, j’ai économisé en dollars, j’ai vu les Rolling Stones»… [Quand un Argentin allait en vacances en Uruguay, à la question du commerçant il répondait «donnez-en moi deux», effet de la surévaluation momentanée de la monnaie.] Menem est dans les choses et dans l’intimité. Puis vint le duhaldeisme, qui est né plus des surcoûts du modèle Menem que des continuités. Duhalde, c’était le retour nécessaire de l’Etat très présent: politique sociale territorialisée [selon les provinces], police, maires et prêtres. Et je crois que cela survit en tant que structure: c’est une conception de la politique qui n’a peut-être pas été dépassée. Aujourd’hui, la politique nationale est une bataille au sein de l’AMBA [Área Metropolitana de Buenos Aires]. C’est le péronisme de Buenos Aires contre la politique de Buenos Aires. Duhalde en 1999 subit une défaite à la présidentielle face à Fernando de la Rua, dirigeant du Parti radical et chef du gouvernement de Buenos Aires de 1996 à 1999. Duhalde n’obtient alors que 38,27% des voix – ce qui est lié à l’abstentionnisme de la base péroniste de Buenos Aires: «voto broncha» – contre 48,37% pour Fernando de la Rua. Toutefois, suite à la démission de De la Rua, Duhalde, en pleine crise politico-économique, sera élu en octobre 2001 par l’Assemblée législative, avec un unanimisme péroniste, entraînant de la sorte le péronisme et le pays derrière lui.

Le kirchnerisme est le centre du système politique qui se reconstruit après la crise. C’est l’identité qui répare le péronisme, tout comme le macrisme [Mauricio Macri] a réparé le non-péronisme, blessé après la chute de [Fernando] De la Rúa. Les meilleures années de [Néstor] Kirchner ont été celles de la consommation et des droits de l’homme. Il a récupéré l’ESMA [Escuela de Mecánica de la Armada, symbole de la répression de la dictature militaire et aujourd’hui lieu de mémoire] comme moteur symbolique de son gouvernement, tout en regardant du coin de l’œil le développement de Frávega [l’une des principales chaînes d’électroménager en Argentine]. Kirchner a compris la société qu’il allait gouverner comme une société qui avait absorbé les modes de vie des années 1990.

Kirchner avait une lecture plus complète de la société, qui ne se limitait pas à sa version de la gauche. En même temps, le kirchnerisme est passé de la force des «pingouins» du sud [allusion à la Patagonie: Kirchner a été gouverneur de la province de Santa Cruz, Nestor et Cristina Kirchner s’étaient installés dans le sud suite au coup d’Etat de 1976], du fédéralisme, à une force qui, à Buenos Aires, s’est emparée de l’espace stratégique autrefois contrôlé par Duhalde. Ce résultat a été obtenu grâce à l’alliance des classes moyennes progressistes de la ville de Buenos Aires et du péronisme du Conurbano bonaerense, des zones densément peuplées de la province de Buenos Aires. C’est pourquoi Axel Kicillof [ministre de l’Economie de 2013 à 2015, puis gouverneur de la province de Buenos Aires depuis le 11 décembre 2019] a fait un long saut depuis l’expérience militante de la gauche de Buenos Aires en 2001 pour devenir gouverneur de Buenos Aires, allié aux maires du péronisme de Buenos Aires. Il y a quelque chose dans cette alliance, une trace du vieux chant sur l’unité des piquets et des casseroles qui a été chanté en 2001 pendant les blocages de rue et les cacerolazos [suite à aux mesures de gel des comptes d’épargne: le corralito du 1er décembre 2001]. Cette combinaison de la structure des sentiments et de l’héritage de l’appareil de Buenos Aires (le «nœud», comme l’appelle le journaliste Carlos Pagni) est essentielle pour comprendre la survie, mais aussi les limites du kirchnerisme. Limite duhaldiste qu’il n’a pas franchie. Le kirchnerisme est tombé amoureux de lui-même, de la «conurbanisation» au détriment d’une perspective plus nationale. C’est pourquoi Cristina voit la province comme un refuge au cas où elle perdrait le pays en octobre prochain.

Qu’en est-il du péronisme de l’intérieur? Pour reprendre l’expression du sociologue Ricardo Sidicaro, le péronisme est encore en partie une somme de partis provinciaux ayant des souvenirs communs. Le contrepoids au kirchnerisme devrait précisément venir de l’intérieur du pays. Le kirchnérisme conserve son identité, il est une couche géologique de la politique, plutôt qu’une anomalie ou une exception. Il s’est limité à faire voter ou à opposer son veto à d’autres sans projeter une politique de transformation pendant de trop nombreuses années. Il est devenu un système. Il a une structure de sentiments, mais il est à court d’idées pour l’Argentine. Ce qui pourrait arriver comme dépassement nécessaire du kirchnerisme n’est pas ce qui le tue, mais ce qui le déborde. Quelque chose qui surmonte sa vision trop progressiste du péronisme, nostalgique et fermée sur ses propres querelles, qui a fini par rétrécir le péronisme et l’Argentine elle-même. Quelque chose qui soit capable de lier le péronisme au mot avenir.

Sergio Massa a connu son meilleur moment politico-électoral en faisant appel aux secteurs de la classe moyenne inférieure avec un discours de fermeté contre l’insécurité et de rejet de la «corruption kirchneriste». Après avoir été fonctionnaire de Cristina Fernández de Kirchner, quel est le Massa qui sera à la tête de la liste péroniste en 2023?

La carrière politique de Sergio Massa contraste avec les trajectoires romantiques, tragiques et existentielles des «enfants de la génération décimée» ou des «enfants de 2001». La marque de Massa est 1989 (retour à Menem). Il vient de l’UPAU [Unión para la Apertura Universitaria], le groupe de jeunes associé à l’UCeDé [Unión del Centro Democrático], la principale force libérale-conservatrice, qui était un vivier de cadres. La plupart d’entre eux sont naturellement devenus péronistes: si le pouvoir est dans le péronisme, nous sommes péronistes. Et d’ailleurs, le péronisme qu’ils rejoignaient avait embrassé les réformes qu’ils proposaient. Si, historiquement, une partie des élites pensait que le péronisme était un parti à bannir pour pouvoir gouverner l’Argentine, dans les années 1990 le péronisme a consolidé son influence comme le parti qui garantissait la gouvernabilité.

En 2012 et 2013, face à Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa a représenté ceux qui avaient pris leurs distances avec le kirchnerisme. La soi-disant «aristocratie du travail» représentée par la CGT [Confederación General del Trabajo], les classes moyennes et moyennes inférieures, les citoyens précaires. Lors des élections législatives de 2013, Massa a gagné dans la province de Buenos Aires. Ce qui se passe, c’est que, comme on dit, Massa est en train de manger son capital, il est trop politique pour représenter la partie de la société qui n’aime pas la politique et il se laisse prendre à ce jeu. Il est trop vivant. En 2015, il a obtenu 20% des voix à l’élection présidentielle, un résultat assez héroïque compte tenu de la polarisation ambiante. Mais tout s’essouffle, en 2017 il ne peut plus réitérer l’exploit. L’alliance qu’il avait tentée avec Macri se termine très mal en 2019. Il finit par tisser un accord avec le kirchnerisme (qu’il avait juré de ne plus jamais approcher) qui donne naissance pour les présidentielles au Frente de Todos [dont les trois dirigeants sont Cristina Kirchner, Alberto Fernandez et Sergio Massa]. Je crois que Massa combine une éthique de l’ère Menem avec une capacité de construction du pouvoir héritée de Kirchner. Le fait est qu’en 2003, presque personne ne connaissait Néstor Kirchner, c’était sa force. Aujourd’hui la société connaît trop bien Massa. Kirchner a pris les rênes du pays alors que l’économie était déjà en pleine croissance, dans le cadre du super cycle des matières premières. Massa, lui, se trouve au bord de l’hyperinflation.

En parlant d’inflation, en dehors de l’Argentine, il semble très étrange que le ministre de l’Economie [Massa] d’un pays où l’inflation est supérieure à 100% puisse être un candidat présidentiel compétitif, mais Massa l’est, ou du moins il est le plus compétitif que les péronistes aient sous la main… Contrairement à la crise de 2001, celle-ci semble plus «étrange», avec une inflation très élevée mais peu de chômage, beaucoup de politique sociale, beaucoup de consommation… cela peut-il donner à Massa une chance de victoire, bien que jusqu’à présent, l’opposition ait essayé d’endosser le costume de vainqueur?

Question difficile. En Argentine, il y avait deux super ministres de l’Economie: Domingo Cavallo [mars 2001-décembre 2001, il introduira le corralito] et Roberto Lavagna [avril 2002-novembre 2005], qui avaient une certaine idée de ce que l’Argentine devait être et qui étaient même en concurrence avec les présidents: Cavallo face à Menem et Lavagna face à Kirchner. Les autres ministres de l’Economie étaient soit plus utiles, soit des fusibles. Sergio Massa, de toute évidence, était un politicien de carrière avant de devenir ministre de l’Economie. Ce qu’il peut présenter aujourd’hui, c’est l’image d’un pilote dans la tempête qui empêche la situation d’exploser. Il n’a pas bien prédit l’inflation, mais il a la main sur l’extincteur. Depuis 2001, nous vivons sous une menace explosive. «Il y a 100% d’inflation, mais l’inflation, ce n’est pas moi; j’ai empêché le désastre, que tout soit pire.» L’influenceur libéral Carlos Maslatón a réussi à développer l’histoire de l’économie parallèle [non enregistrée], qui expliquerait la forte consommation en pleine crise. Certaines de ces idées ont gagné du terrain dans le débat public. Y compris s’affaiblit le récit – issu du kirchnerisme lui-même – qui se situait à la gauche du gouvernement et exprimait une vision extrêmement déliquescente. Tout cela fait partie de l’effet Massa. (Article publié dans la revue Nueva Sociedad de juin 2023; traduction rédaction A l’Encontre)

*****

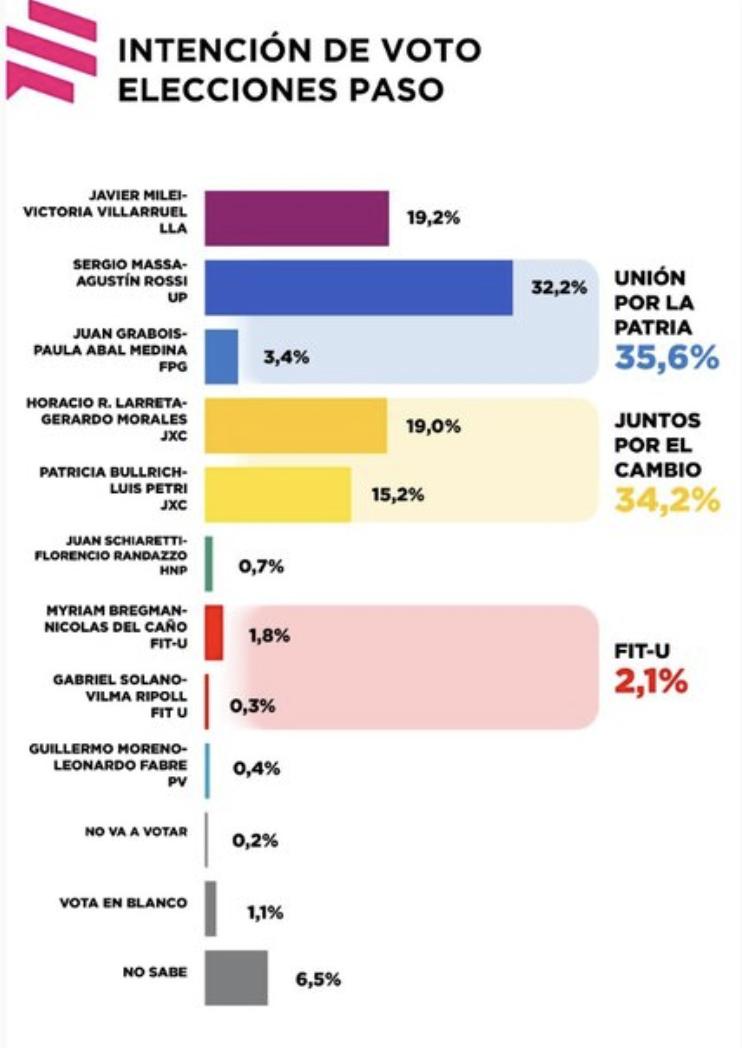

Le 10 juillet, le quotidien Pagina/12 publiait ce sondage: l’ultra-droite libertarienne Milei fait 19,2%, Sergio Massa (Union por la Patria) 35,6%, Junto por el Cambio (Larreta, Morales et Patricia Bullrich et Luis Petri) 34,2%, la gauche radicale FIT-U (Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad) 2,1%.

Soyez le premier à commenter