Grâce à David Graeber, on sait dorénavant qu’il existe des «jobs à la con» (bullshit jobs). Mais ne pourrait-on pas étendre ce concept aux «théories économiques à la con» comme celle qui a inspiré en France l’augmentation de la taxe diesel et déclenché le mouvement des gilets jaunes? Un va-et-vient entre ces théories et la réalité permet d’en mieux mesurer les effets délétères.

La théorie du choix du consommateur

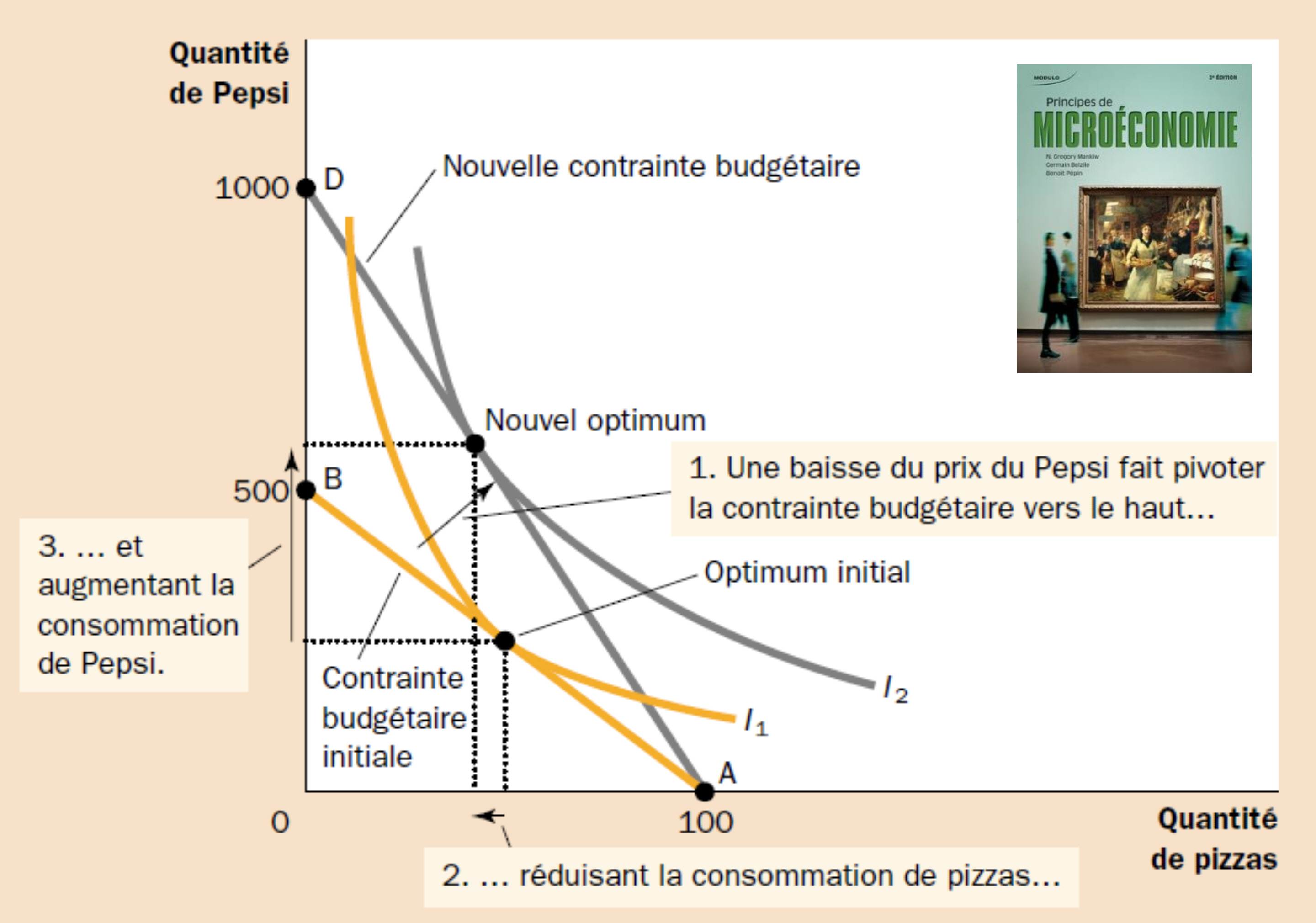

La «théorie», la voici: pour un revenu donné, le consommateur lambda va choisir de le dépenser en fonction des prix relatifs: si le prix du produit x augmente, il va en consommer moins pour se reporter sur le produit y. Donc, si on augmente le prix du diesel, sa consommation devrait baisser. Cette idée simple est transfigurée par la théorie, qui l’orne de notions ésotériques: courbes d’indifférence, taux marginal de substitution, etc. et lui donne un look scientifique, comme l’illustre le graphique ci-dessous tiré d’un manuel de référence [1].

Pour Gregory Mankiw, l’auteur de ce manuel (n° 1 au box-office aux Etats-Unis), la théorie peut expliquer bien des choses et notamment répondre à cette question essentielle: «pourquoi le consommateur choisit une pizza plutôt qu’une bouteille de Pepsi?». Le graphique scientifique établit de manière rigoureuse qu’une baisse du prix du Pepsi conduit à une consommation accrue, au détriment des pizzas.

Pourtant, même cet exemple simple fait d’emblée apparaître les limites de la théorie: que se passe-t-il si j’ai l’habitude de consommer une pizza accompagnée d’un Pepsi? Si le prix du Pepsi augmente, vais-je passer à un nouvel optimum et commander dorénavant 1,1 pizza et 0,9 Pepsi? Dans le monde imaginaire de la théorie, c’est possible parce que la fonction d’utilité doit être «continue et différenciable» sinon la théorie ne peut fonctionner.

Mankiw anticipe d’ailleurs le scepticisme du lecteur-consommateur: «vous ne faites pas vos achats dans les magasins après avoir dessiné une contrainte budgétaire et des courbes d’indifférence.» Tous ces petits diagrammes seraient donc superflus? Non, évidemment, car il s’agit d’un «modèle théorique» qui n’a pas besoin d’être «complètement réaliste pour être utile.» Le consommateur moyen, sachant que «ses choix sont limités par ses ressources financières (…) essaie d’obtenir le niveau de satisfaction le plus élevé possible.» Ce processus «foncièrement implicite» avait bien besoin d’une «analyse économique.» En réalité, cette théorie est tautologique quand elle parle d’optimum: comment en effet imaginer un consommateur qui choisirait délibérément d’acheter des biens qui ne lui procurent aucune utilité?

Substituer tout à n’importe quoi?

Certes, objectera-t-on, les comportements des consommateurs ne sont pas insensibles aux variations de prix. Ainsi l’augmentation du prix des cigarettes fait baisser (en général) la consommation de tabac et le nombre de fumeurs; la hausse des contraventions fait baisser la vitesse moyenne; la chute des salaires en Grèce attire les touristes; une taxe kilométrique pourrait conduire à une relocalisation des productions, etc.

C’est vrai, mais le point commun de ces exemples est la possibilité d’arbitrer entre plusieurs affectations du revenu ou entre plusieurs méthodes de production. En revanche, chaque fois que cette possibilité n’existe pas, la théorie n’est plus valide et devient même un obstacle à la compréhension des mécanismes réellement existants. Le cas limite est sans doute celui de l’arbitrage entre travail et loisir donné en exemple par Mankiw: il n’existe que très marginalement sur les marchés du travail réellement existants. Mankiw a-t-il déjà vu un·e salarié.e en position de choisir librement son temps de travail? Ce dernier est déterminé, dans des limites étroites, par le pouvoir des employeurs qui s’exerce dans un cadre législatif donné. Or, d’un point de vue théorique, cette fiction de l’arbitrage entre travail et loisir est nécessaire à la cohérence de toute la théorie néo-classique, même si elle est introduite subrepticement en raison de son ineptie manifeste.

La théorie à la con appliquée au diesel

La taxe sur le diesel est l’exemple le plus récent qui illustre l’absurdité de la théorie. Remplaçons dans le graphique de Mankiw «Pepsi» et «pizza» par «voitures diesel» et «transports moins polluants» et nous tenons l’essence (!) du raisonnement. En augmentant le coût du diesel, on fait «pivoter la contrainte budgétaire» (comme dirait Mankiw) et les consommateurs vont substituer les transports moins polluants à leurs vieilles voitures diesel.

Mais comme la possibilité de cette substitution n’existe que dans le monde imaginaire de la «théorie», que va-t-il se passer? Il y aura bien substitution, mais ce sera une autre: la part du diesel dans la consommation va augmenter au détriment d’autres postes du budget. Les ressources de l’Etat vont augmenter, et les émissions de CO2 seront inchangées. Si l’Etat compense par des aides, la consommation de la population en bénéficiant restera elle aussi inchangée. Rappelons quand même que l’objectif d’une politique écologiste est de faire baisser les émissions, pas de prélever des taxes.

Mais comme la possibilité de cette substitution n’existe que dans le monde imaginaire de la «théorie», que va-t-il se passer? Il y aura bien substitution, mais ce sera une autre: la part du diesel dans la consommation va augmenter au détriment d’autres postes du budget. Les ressources de l’Etat vont augmenter, et les émissions de CO2 seront inchangées. Si l’Etat compense par des aides, la consommation de la population en bénéficiant restera elle aussi inchangée. Rappelons quand même que l’objectif d’une politique écologiste est de faire baisser les émissions, pas de prélever des taxes.

La théorie et ses élégantes courbes d’efficience oublie un autre fait élémentaire: il existe des consommations minimales correspondant à la satisfaction des besoins élémentaires. Pourtant, en toute rigueur, cette évidence n’est pas compatible avec les exigences de la théorie: elle a besoin de postuler qu’une consommation nulle de tous les biens fait partie du domaine des possibles. Dans ses classiques Leçons de microéconomie [2], Edmond Malinvaud reconnaissait que c’était quand même un peu gênant de devoir «négliger l’existence d’un minimum vital physique ou sociologique que l’économiste devrait reconnaître.»

Mais qu’à cela ne tienne: «cependant, supposer que le vecteur nul appartient à X [l’ensemble des consommations possibles] simplifiera bien les démonstrations, ce qui m’est une justification suffisante» (p .21). Cette formule étonnante où le bon plaisir du théoricien l’emporte sur le réalisme de ses hypothèses est sans doute l’une de ces approximations «que la science se permet dans tous les domaines.»

Cette étrange méthodologie évoque le conseil que donne J. W. Mason dans un texte décapant: «mieux vaut considérer [l’économie dominante] comme une forme d’art soumise à ses propres règles, et dont le rapport formel aux phénomènes économiques est fondé sur un jeu de mots trompeur [3].» Sans ces hypothèses absurdes, la théorie n’a plus rien à dire.

Les dures contraintes de la vie réelle

Si l’on quitte l’éther axiomatisé pour redescendre sur terre, on rencontre très vite une catégorie incompatible avec la théorie, celle de dépenses contraintes. Dans la définition officielle de l’Insee, elle recouvre les loyers, les contrats et abonnements, et les remboursements de prêts. La part de ces dépenses dans la consommation des ménages a augmenté au fil du temps, et elle est surtout très différenciée socialement. Le graphique ci-dessous, tirée d’une étude du Ministère français des Solidarités et de la Santé [4], montre que les dépenses contraintes ainsi définies représentent plus de 60% des dépenses des ménages pauvres, contre 24% pour les ménages aisés.

Les dépenses liées aux transports sont elles aussi en grande partie contraintes, comme de nombreux gilets jaunes l’ont expliqué, et c’est pourquoi on retrouve ici un cas évident de non-substituabilité. Patrick Artus a récemment proposé un calcul de coin de table dont il a le secret [5]. En comparant la consommation d’énergies fossiles et le prix relatif de l’énergie, il identifie un impact des prix sur la consommation mais «avec une élasticité-prix de long terme assez faible, de l’ordre de 0,5.» Autrement dit une augmentation de 1% du coût de l’énergie fait baisser sa consommation de 0,5%.

Les dépenses liées aux transports sont elles aussi en grande partie contraintes, comme de nombreux gilets jaunes l’ont expliqué, et c’est pourquoi on retrouve ici un cas évident de non-substituabilité. Patrick Artus a récemment proposé un calcul de coin de table dont il a le secret [5]. En comparant la consommation d’énergies fossiles et le prix relatif de l’énergie, il identifie un impact des prix sur la consommation mais «avec une élasticité-prix de long terme assez faible, de l’ordre de 0,5.» Autrement dit une augmentation de 1% du coût de l’énergie fait baisser sa consommation de 0,5%.

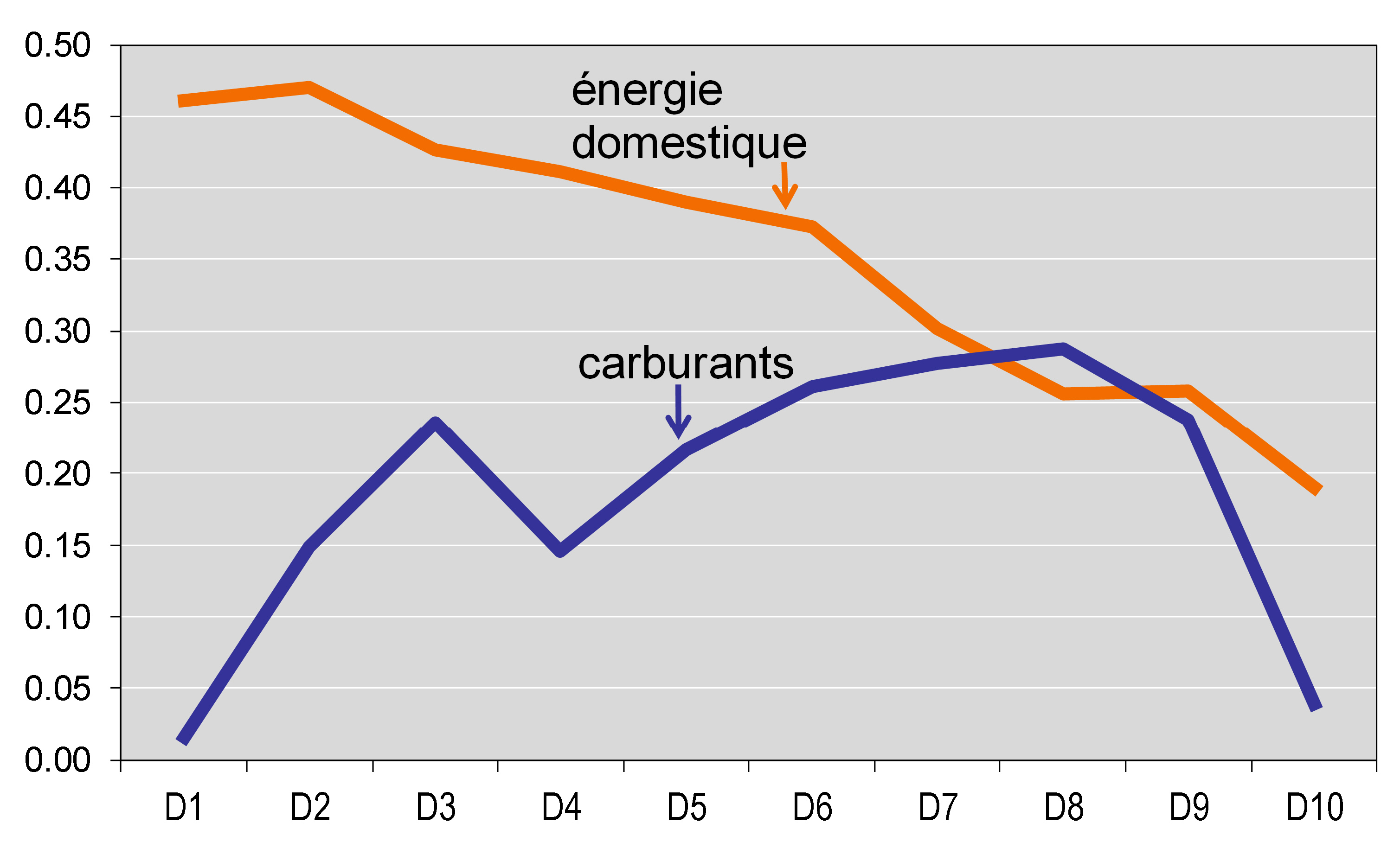

Il oublie évidemment que c’est une moyenne: pour les travailleurs contraints d’utiliser leur voiture, cette élasticité tombe à zéro. C’est ce que montre une étude d’Audrey Berry [6], chercheure au Cired (Centre international de la recherche sur l’environnement et le développement): elle calcule des élasticités en distinguant la consommation d’énergie pour le foyer et pour les déplacements, et cela selon les tranches de revenus. Ses résultats, illustrés par le graphique ci-dessous, sont très tranchés.

On constate que l’élasticité au prix des carburants est nulle pour le premier décile (D1: les 10% les plus pauvres); autrement dit, la dépense en carburant est pour eux strictement contrainte. L’élasticité augmente ensuite mais baisse à nouveau pour les plus riches: elle est à peu près nulle aussi pour les 10% les plus riches (décile D10). Pour eux, le prix du carburant est sans effet sur leur consommation, mais évidemment pour de tout autres raisons: leur revenu est suffisant pour absorber la hausse. En moyenne l’élasticité est faible: 0,18%.

On constate que l’élasticité au prix des carburants est nulle pour le premier décile (D1: les 10% les plus pauvres); autrement dit, la dépense en carburant est pour eux strictement contrainte. L’élasticité augmente ensuite mais baisse à nouveau pour les plus riches: elle est à peu près nulle aussi pour les 10% les plus riches (décile D10). Pour eux, le prix du carburant est sans effet sur leur consommation, mais évidemment pour de tout autres raisons: leur revenu est suffisant pour absorber la hausse. En moyenne l’élasticité est faible: 0,18%.

Le profil est en revanche complètement différent pour l’énergie domestique qui correspond principalement au chauffage des logements. Les plus pauvres réagissent le plus nettement, puis cette réaction décroît très régulièrement avec le niveau de revenu pour devenir très faible pour les plus hauts revenus. L’élasticité moyenne est de 0,35%, là encore très faible. Et on pourrait résumer ainsi ce bilan: quand le prix de l’énergie augmente, les plus pauvres consomment autant pour leur voiture, et se chauffent moins: «15% des Français déclarent avoir souffert du froid au cours de l’hiver 2017 [7].»

Les limites de l’éco-taxe

La conclusion que tire Artus de ce constat mérité d’être reproduite: «pour respecter les accords climatiques, la France et la zone euro doivent réduire fortement leur consommation d’énergie fossile par rapport à la tendance. Ceci, si on veut utiliser le prix et non une multitude de régulations comme instrument, ce qui est un choix raisonnable et efficace, impliquera une hausse encore plus forte qu’aujourd’hui du prix du carbone, avec un prélèvement sur le pouvoir d’achat encore plus fort que celui qui fait réagir aujourd’hui.»

Cette citation a le mérite de révéler le dogmatisme directement inspiré par la théorie évoquée ici: seule l’utilisation des «signaux-prix» est un «choix raisonnable et efficace.» C’est d’ailleurs une figure de style classique: si ça ne marche pas, c’est parce qu’on n’y est pas allé assez fort. Il faudrait donc un «prélèvement sur le pouvoir d’achat encore plus fort.»

Le point décisif est bien le refus d’une «multitude de régulations» et, au-delà, évidemment, de toute notion de «planification écologique»- Il devrait pourtant être clair qu’un programme de lutte contre le réchauffement climatique ne peut compter sur les seules incitations fiscales, ni d’ailleurs sur les marchés de permis à émission qui ont surtout conduit à une arnaque à 5 milliards d’euros au niveau européen [voir Le Monde du 11 février 2010].

On a vu que le comportement des consommateurs est faiblement élastique aux effets prix en raisin des contraintes qui pèsent sur ce «libre choix». A priori, on pourrait penser que l’impact des éco-taxes pourrait être plus important sur les entreprises. En rendant plus chères les sources d’énergie, une taxation bien ciblée pourrait inciter les entreprises à investir de manière à passer à des procédés de production plus économes en émissions. Cette méthode a une relative efficacité mais admet aussi des limites, à savoir la recherche de la profitabilité. Comment expliquer autrement que, comme le montre un récent rapport d’Oxfam [8]: «sur 10 euros de financements accordés par les banques [françaises] aux énergies, 7 euros vont aux énergies fossiles, contre 2 euros seulement aux renouvelables.»

On a vu que le comportement des consommateurs est faiblement élastique aux effets prix en raisin des contraintes qui pèsent sur ce «libre choix». A priori, on pourrait penser que l’impact des éco-taxes pourrait être plus important sur les entreprises. En rendant plus chères les sources d’énergie, une taxation bien ciblée pourrait inciter les entreprises à investir de manière à passer à des procédés de production plus économes en émissions. Cette méthode a une relative efficacité mais admet aussi des limites, à savoir la recherche de la profitabilité. Comment expliquer autrement que, comme le montre un récent rapport d’Oxfam [8]: «sur 10 euros de financements accordés par les banques [françaises] aux énergies, 7 euros vont aux énergies fossiles, contre 2 euros seulement aux renouvelables.»

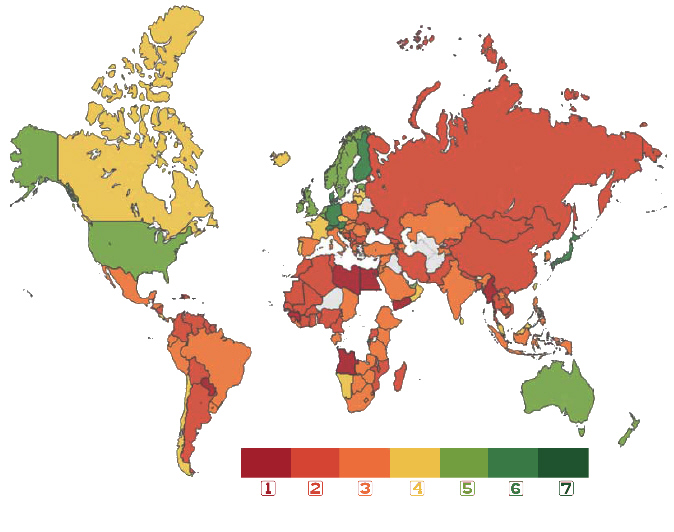

Une autre variable de fuite est la délocalisation des productions les plus polluantes dans les pays aux législations moins contraignantes. Une étude très détaillée [9] utilise un indice de réglementation environnementale qui conduit à la carte ci-dessous où les pays sont classés selon une échelle allant de 1 à 7: on voit que les pays avancés sont les plus exigeants (à l’exception du Canada et de la France, juste dans la moyenne) et que les pays dits émergents ou en développement sont les plus «laxistes.»

Plusieurs mesures, dont l’efficacité est avérée, sont pourtant immédiatement applicables. On pourrait par exemple mettre en œuvre un programme d’isolation thermique des logements, financé comme un investissement public et gratuit ou quasi gratuit pour les personnes les plus démunies, alors que les incitations actuelles profitent d’abord aux plus aisés (quand on ne les réduit pas, par exemple pour les fenêtres à double vitrage).

A plus long terme, un programme d’investissement est nécessaire pour développer les énergies renouvelables et les modes de transports alternatifs. Mais ce projet se heurte à une autre «théorie à la con», celle du ruissellement, qui conduit à privilégier les privilégiés. Combien de logements aurait-on pu isoler avec les milliards accordés aux plus riches ? Et combien d’emplois créés à cette occasion ? Plus fondamentalement, il ne peut y avoir de transition écologique sans investissement public: mais celui-ci est contraint par les règles budgétaires. Là est sans doute le fond du problème. (29 novembre 2018)

_____

[1] Gregory N. Mankiw, «La théorie du choix du consommateur», chapitre 21 de Principes de Microéconomie, 2007.

[2] Edmond Malinvaud, Lectures on Microeconomic Theory, 1985 [1969]

[3] J.W. Mason, «A Demystifying Decade for Economics», November 24, 2018.

[4] Michèle Lelièvre et Nathan Rémila, «Dépenses pré-engagées : quel poids dans le budget des ménages ?», Les dossiers de la Drees n°25, mars 2018.

[5] Patrick Artus, «Malheureusement, la transition énergétique nécessitera un prix du carbone encore plus élevé en France et en Europe», 13 novembre 2018.

[6] Audrey Berry, «The distributional effects of a carbon tax and its impact on fuel poverty: A microsimulation study in the French context», Energy Policy, Volume 124, January 2019.

[7] Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE), Tableau de bord de la précarité énergétique, édition 2018.

[8] Oxfam, «Banques françaises, les fossiles raflent la mise», novembre 2018 ; voir aussi: Les Amis de la Terre, «Les banques françaises toujours au charbon», novembre 2018.

[9] Itzhak Ben-David, Stefanie Kleimeier, Michael Viehs, «Exporting Pollution», NBER, October 2018.

Un article décapant, qui montre qu’une fois de plus la méchanceté (la volonté des “puissants” de faire payer la crise de leur monde par les plus “faibles”) va de pair avec la bêtise (l’aveuglement que leur vaut leur intérêt de classe immédiat). Décidément, sous ses airs pseudo-savants, l’économie politique vulgaire est de plus en plus… vulgaire. Elle prend de plus en plus l’allure d’une métaphysique ou d’une théologie totalement indifférente au monde réel qu’elle entend cependant régir.

Il me semble que dans la théorie de l’équilibre général, l’espace des biens est défini par les biens réels. Si dans le cas de l’arbitrage entre voiture diesel/transport non polluant l’individu est contraint par l’absence d’alternatives réelles, alors la question de substitution ne se pose même pas. Dans le cas où l’individu est contraint matériellement, l’incidence se traduit pas une courbe d’utilité spécifique (non substituabilité) , courbe en L ou discontinue? Non? Et donc la conséquence est qu’il faut affaiblir les hypothèses sur la fonction d’utilité. Il me semble que la microéconomie a déjà travaillé sur le sujet.

Michel Husson: La théorie microéconomie a besoin de l’hypothèse de continuité et dérivabilité de la fonction d’utilité pour produire des résultats. Sinon les utilités marginales ne s’alignent pas sur les prix, et la confrontation des producteurs et des consommateurs (et donc la formation de l’équilibre général) ne sont plus possibles.

La théorie dominante prétend pouvoir relâcher ses hypothèses pour les rendre plus réalistes, mais ces «avancées» ne sont pas intégrables dans le modèle global dont elles détruisent la cohérence. Pour aller plus loin, voir le chapitre III du livre de Steve Keen, L’imposture économique: p.80-124. (M.H)

Sur ce sujet il y a quand même des travaux statistiques sérieux qu’il conviendrait de citer:

https://www.persee.fr/issue/estat_0336-1454_2011_num_446_1

Même le lien entre prix du tabac et consommation, présenté comme une évidence, est loin d’être établie. Il est arrivé sur deux périodes que la consommation du tabac augmente ou diminue sans que son prix évolue; En particulier, le mouvement de baisse de la consommation a précédé de plusieurs années la hausse du prix, car dans les années 70 les rapports sur la montée des cancers a provoqué cette baisse sur laquelle l’Etat a surfé au prétexte (légitime) d’amplifier le mouvement dans une logique de santé publique. En résumé, aucune variable économique ne dépend de l’évolution d’un seule autre variable. Ca rend l’économie passionnante mais délégitime toute explication réductrice, qui cherche généralement à mettre le doigt sur la cause sur laquelle on veut de toute façon agir…

Avec un grand retard: merci pour cet article.

Dans le Mankiw, 7e ed, page 7, on peut lire ceci :

“A tax on gasoline, for instance, encourages people to drive smaller, more fuel-efficient cars. That is one reason people drive smaller cars in Europe, where gasoline taxes are high, than in the United States, where gasoline taxes are low. A higher gasoline tax also encourages people to carpool, take public transportation, and live closer to where they work. If the tax were larger, more people would be driving hybrid cars, and if it were large enough, they would switch to electric cars.

When policymakers fail to consider how their policies affect incentives, they often end up with unintended consequences.”