Par Luciana Bertoia

Par Luciana Bertoia

Pour le président argentin Javier Milei, les forces armées de son pays ont fait l’objet d’une campagne de discrédit au cours des dernières décennies. C’est ce qu’il a déclaré le vendredi 16 août, alors qu’il présidait ce que l’on appelle dans les milieux militaires le «dîner de la camaraderie». La phrase du président contenait un verdict: une grande partie de ce qui a été dit depuis le rétablissement de la démocratie en 1983 jusqu’à aujourd’hui est fausse. Or, depuis cette année-là, il a été prouvé que les forces armées avaient mis en œuvre un plan systématique de disparition, de torture et de meurtre en recourant à plus de 700 centres de détention clandestins.

L’Argentine a célébré ses 40 ans de démocratie dans le cadre de l’arrivée à la Casa Rosada d’un gouvernement [Milei est entré en fonction le 10 décembre 2023] qui a remis en cause le consensus construit au cours des quatre dernières décennies: il nie les crimes contre l’humanité, désavoue les organisations de défense des droits de l’homme et montre des signes d’empathie à l’égard des auteurs de ces crimes.

L’examen de ce qui s’est passé pendant les années de terrorisme d’Etat n’est en effet pas l’une des questions qui empêchent Milei de dormir, car il est absorbé par les discussions économiques et par la construction de sa figure en tant que leader de l’extrême droite internationale. Ce réexamen renvoie plutôt à la thématique autour de laquelle sa vice-présidente, Victoria Villarruel, a construit sa carrière. Fille et petite-fille d’officiers militaires, Victorial Villarruel – aujourd’hui assez éloignée politiquement de Milei – est active depuis plus de 20 ans dans des organisations qui défendent l’action des militaires au cours des années 1970. Elle développe un argument structuré autour de la défense d’une «mémoire complète» de cette période. Elle a participé aux manifestations réclamant la libération des criminels de la dernière dictature (1976-1983) et a fait partie d’une stratégie visant à faire échouer les procès qui ont été rouverts en 2006, après que la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnelles les lois qui les empêchaient d’être jugés. Depuis lors, elle exige que les survivants des organisations politico-militaires de gauche soient jugés comme s’ils portaient la même responsabilité que ceux qui ont mis en œuvre le système concentrationnaire dans le pays.

Malgré les profonds changements politiques, les procès pour les crimes commis pendant la dernière dictature n’ont pas cessé. Selon le Bureau du procureur pour les crimes contre l’humanité, 13 procès sont en cours. Il y a 1187 condamnations pour ces crimes. 642 personnes sont en détention: 134 d’entre elles dans des prisons ordinaires et les autres en résidence surveillée.

***

Ces dernières semaines, une photo a choqué le pays. Elle a été prise le 11 juillet par six députés de La Libertad Avanza, le parti de Milei, les montrant aux côtés d’un groupe d’agents de la répression, cela dans la prison d’Ezeiza, située dans la province de Buenos Aires. Tous ces militaires sont en prison après que leur participation active à des crimes contre l’humanité a été prouvée. La photo montre Alfredo Astiz, une figure emblématique du terrorisme d’Etat. Pendant la dernière dictature militaire, Astiz était un jeune marin en poste à l’Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), école transformée pendant la dictature en un camp de concentration où sont passés 5000 hommes et femmes.

Alfredo Astiz a infiltré le mouvement des droits de l’homme naissant. Il s’y est présenté comme le frère d’une personne disparue. Il va gagner la confiance des premières Mères de la Place de Mai. Il propose à leur fondatrice, Azucena Villaflor de De Vincenti, de l’accompagner à son domicile. Entre le 8 et le 10 décembre 1977, il réalise son coup de maître: il identifie 12 personnes qui seront enlevées, torturées et jetées vivantes dans l’océan Atlantique. Parmi elles se trouvent trois membres des Mères de la Place de Mai – Villaflor de De Vincenti, Esther Ballestrino de Careaga et María Eugenia Ponce de Bianco – ainsi que les religieuses françaises Alice Domon et Léonie Duquet. Alfredo Astiz ne s’est jamais repenti de ses crimes. La justice argentine l’a condamné à deux reprises à la prison à vie. Cette peine s’ajoute à celle prononcée par contumace en France. Après 1983, il a osé déclarer qu’il était le mieux à même de tuer un journaliste.

Après la rencontre avec les auteurs de ces crimes, cinq des six député·e·s du parti au pouvoir ont participé à la rédaction d’un communiqué pour demander que les détenus soient renvoyés chez eux et que leur cas soit réexaminé. Ce communiqué n’a pas été rendu public en raison du désaveu suscité par la visite et suite à la décision du gouvernement d’atténuer la controverse. Les organisations de défense des droits de l’homme exigent que cet épisode fasse l’objet d’une enquête et que les élus qui défendent les auteurs d’enlèvements, de tortures et de disparitions soient radiés [de leur poste parlementaire en se référant à l’art. 66 de la Constitution]. Deux députées qui ont participé à la visite – les plus jeunes de la délégation – ont exprimé leurs regrets et déclaré qu’elles ne savaient pas qui étaient ceux qu’elles allaient voir. L’une d’entre elles [Lourdes Arrieta, élue de Libertad Avanza, dans la circonscription de Mendosa] a porté l’affaire [en publiant des chats sur WhatsApp] devant les tribunaux, où elle a indiqué qu’elle aurait également eu des contacts avec un prêtre – expulsé par la suite de son diocèse –, un ancien juge et des avocats de la défense de personnes condamnées pour crimes contre l’humanité. Ces derniers élaboraient différentes stratégies pour libérer les détenus et mettre fin au processus de jugement.

La visite des député·e·s n’est pas un événement isolé. D’autres visites officielles ont eu lieu dans des prisons. Le ministère de la Défense a envoyé deux hauts fonctionnaires dans l’unité pénitentiaire de Campo de Mayo, la principale garnison militaire du pays. Ils y ont pris connaissance des demandes des détenus, dont le principal objectif est d’obtenir leur liberté. Le ministère de la Sécurité, chargé des prisons, est dirigé par Patricia Bullrich, la candidate à la présidence qui est arrivée troisième aux élections primaires et qui a ensuite rejoint le gouvernement de Milei au même poste que celui qu’elle occupait sous Mauricio Macri (2015-2019). Pendant la campagne électorale, l’un de ses principaux conseillers et actuel chef de cabinet avait publié dans le journal La Nación que les équipes de Bullrich travaillaient sur une «solution» pour qu’aucune personne de plus de 70 ans ne soit détenue pour des crimes commis pendant la dictature.

Pour l’instant, on ne sait pas en quoi consiste cette initiative, mais la ministre a publiquement plaidé en faveur de l’assignation à résidence [et non de la prison]. Le ministre de la Justice, Mariano Cúneo Libarona [indépendant, affilié à La Libertad Avanza], qui a déclaré que la justice s’était transformée en vengeance, a fait la même déclaration. Jusqu’à quelques jours avant son entrée en fonction, Cúneo Libarona avait été l’avocat d’Enrique Barre, accusé d’être le commandant en second du «Pozo de Banfield», un camp de concentration situé au sud du Grand Buenos Aires, qui servait de base au Plan Condor – la coordination répressive entre les dictatures de la région [de 1975 à 1983] –, de maternité clandestine [pour les enfants enlevés de prisonnières] et de lieu d’hébergement pour les jeunes lycéens [séparés des parents réprimés].

A l’occasion du 48e anniversaire du dernier coup d’Etat, la ministre de la Sécurité a pris la décision de supprimer les primes offertes par le gouvernement à ceux qui pourraient fournir des informations permettant de capturer une vingtaine de fugitifs accusés de crimes contre l’humanité. L’explication officielle était que le ministère préférait allouer ces ressources à la lutte contre le trafic de drogue.

La vérité en état de siège

En près de neuf mois, le gouvernement de Milei a pris deux mesures qui peuvent être qualifiées d’attaques contre le processus de Memoria, Verdad y Justicia: c’est-à-dire le démantèlement de la Commission nationale pour le droit à l’identité (CoNaDI) et l’élimination de la politique de recherche d’archives pour contribuer aux enquêtes sur les crimes commis pendant la dernière dictature. La CoNaDI a été créée en 1992, sous le gouvernement de Carlos Menem, à la demande de Abuelas de Plaza de Mayo, l’organisation de défense des droits de l’homme qui recherche depuis 1977 les enfants volés pendant les années de terrorisme d’Etat. La création de la CoNaDI visait à répondre à l’engagement pris par l’Etat argentin lors de la signature de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui reconnaissait le droit à l’identité.

La fonction principale de la CoNaDI est de prendre les cas qui seront examinés devant la Banque Nationale de Données Génétiques (BNDG) afin de déterminer s’il s’agit d’enfants de personnes disparues. En 2001, les fonctions de la CoNaDI ont été ratifiées par une loi. Trois ans plus tard, le président Néstor Kirchner [mai 2003-décembre 2007] a signé un décret créant une unité spéciale d’enquête (UEI) au sein de la CoNaDI et l’autorisant à accéder à toutes les archives détenues par l’Etat afin de retrouver les bébés disparus.

Les Abuelas de Plaza de Mayo ont permis de rétablir 133 identités depuis sa création. Selon les estimations de l’organisation, 500 enfants ont été volés pendant les années de terrorisme d’Etat. Tout au long des deux dernières décennies, la CoNaDI a reçu des plaintes de la part des Abuelas de Plaza de Mayo, de particuliers et de personnes ayant des doutes sur leurs origines. Elle a mené des enquêtes pour déterminer s’il existait un cas possible d’appropriation; elle a transmis 90% des cas de test qui sont arrivés à la BNDG et a fait des soumissions formelles au ministère public ou à l’appareil judiciaire.

Comme l’a souligné le procureur Pablo Parenti, chargé d’enquêter sur les cas d’enlèvement d’enfants dans le contexte du terrorisme d’Etat, la CoNaDI n’a jamais été remise en cause par les juges, les procureurs ou les défenseurs officiels. Mais en mai de cette année, le ministère de la Sécurité a annoncé qu’il ne répondrait plus aux demandes de la CoNaDI parce qu’il ne voulait pas contribuer à la «persécution» du personnel des forces de sécurité.

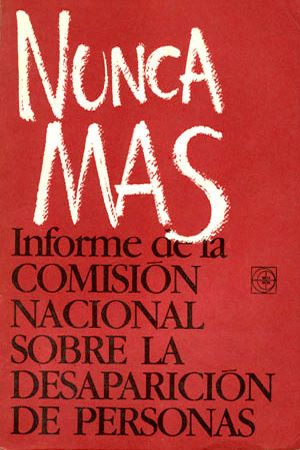

En retirant l’unité spéciale d’enquête (UEI) de la CoNaDI, le gouvernement Milei a fait valoir que le pouvoir exécutif n’était pas habilité à mener des enquêtes et que cette responsabilité incombait au ministère public. L’histoire semble contredire cette affirmation: cinq jours après le retour à la démocratie, le président de l’époque, Raúl Alfonsín, a signé le décret 187/1993, créant la Commission nationale sur la disparition des personnes (Conadep), qui a enquêté sur les cas des personnes enlevées dans les camps de concentration de la dictature. Le rapport de la Conadep, intitulé Nunca Más (Jamais plus) [dont une première version a été publiée en 1984], a jeté les bases de la démocratie argentine.

Fabián Salvioli, ancien rapporteur spécial des Nations unies pour la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, explique qu’il est erroné d’affirmer [comme Milei] que le pouvoir exécutif ne peut pas mener d’enquêtes. Le juge Alejandro Slokar, coordinateur de la Commission des crimes contre l’humanité qui opère au sein de la Chambre fédérale de cassation – la plus haute juridiction pénale du pays – soutient qu’en fait, le pouvoir exécutif est l’acteur obligé, devant les instances internationales, de rendre compte de la manière dont l’Etat argentin remplit ses engagements en matière d’établissement de la vérité.

Les Grands-mères de la Place de Mai ont exigé que ce qui a pris des décennies à construire ne soit pas effacé d’un trait de plume. Certains de ses membres – pour la plupart des petits-enfants dont l’identité a été rétablie au cours des dernières décennies – ont dénoncé une manœuvre visant à favoriser l’impunité des coupables. «C’est à la demande des coupables», affirme Victoria Montenegro [membre du Frente de Todos], fille de disparus, «adoptée» par un colonel de l’armée et actuellement présidente de la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative de la ville de Buenos Aires.

Le démantèlement de la CoNaDI a un précédent direct: en mars dernier, le ministre de la Défense, Luis Petri [membre de la coalition Juntos por el Cambio], a démantelé les équipes chargées de collecter et d’analyser les archives détenues par les forces armées. Il s’agit de documents bureaucratiques – dossiers, rapports quotidiens, registres de différentes unités militaires – grâce auxquels il était possible d’identifier les personnes ayant agi dans certains lieux de détention. Les équipes ont été créées en 2010, après que la présidente de l’époque, Cristina Fernández de Kirchner [décembre 2007-décembre 2015], a déclassifié des informations des forces armées concernant la période 1976-1983. Les procès contre l’humanité étaient alors à leur apogée. Les experts du ministère de la Défense ont contribué à plus de 180 affaires.

Les seules mises en question faites à ces équipes l’ont été par des personnes se trouvant sur le banc des accusés, qui n’étaient pas intéressées par les preuves les visant. Leurs contributions ont été soulignées par 36 procureurs, qui ont demandé au ministre de revenir sur sa décision. Dans différentes décisions, le pouvoir judiciaire a apprécié ces contributions. Cependant, pendant le mandat de Milei, le ministère de la Défense a soutenu que les civils avaient effectué des recherches dans les dossiers dans le cadre d’une stratégie de «maccarthysme» contre les forces armées et que ses membres fonctionnaient comme un «groupe para-judiciaire». Dans cette affaire, il a également été soutenu que le pouvoir exécutif ne devrait pas mener d’enquêtes, ce pouvoir appartenant au ministère public.

Le 2 mai, trois rapporteurs spéciaux des Nations unies ont fait part de leur inquiétude au gouvernement argentin, l’exhortant à préserver les archives des forces armées et à empêcher tout acte de négationnisme ou de révisionnisme. «Nous rappelons que le droit international des droits de l’homme établit l’obligation pour l’Etat argentin d’enquêter sur les violations graves des droits de l’homme et de les punir, d’établir la vérité sur les circonstances dans lesquelles ces violations ont eu lieu et, dans le cas des disparitions forcées, sur le sort des personnes disparues et le lieu où elles se trouvent, de préserver la mémoire historique, les archives et les preuves de ces violations, et d’empêcher l’émergence de thèses révisionnistes, relativistes et négationnistes à leur sujet. Nous rappelons à notre tour que le non-respect de ces obligations par les entités et autorités étatiques compétentes est en mesure d’engager la responsabilité de l’Etat argentin», ont déclaré Bernard Duhaime (rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition), Aua Baldé (président-rapporteur du groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires) et Morris Tidball Binz (rapporteur sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires).

Des réactions en Argentine ont également eu lieu. La Chambre de cassation a recommandé à tous les tribunaux chargés de juger les crimes de la dictature de préserver les archives et les lieux où les crimes ont été commis. Beaucoup de ces espaces sont devenus des lieux de mémoire – qui sont soumis aux politiques d’austérité du gouvernement Milei, avec le licenciement d’un grand nombre de leurs employés.

La présence à la Casa Rosada d’un gouvernement qui ne compatit pas avec les victimes de la dictature soulève la question de savoir combien d’attaques le Processus de vérité et de justice peut tolérer, si une fois de plus les citoyens descendront dans la rue pour exiger le jugement et la punition des coupables, et si cela ne portera pas atteinte au consensus démocratique qui a prévalu pendant quatre décennies. L’administration Milei est prête à redorer publiquement les forces en uniforme et à leur donner de nouvelles fonctions: elle l’a déjà fait savoir en présentant un projet de loi visant à impliquer les forces armées dans des tâches de sécurité intérieure, ce qui leur est interdit après l’expérience criminelle de la dernière dictature. Dans le même temps, elle cherche à affaiblir les organismes publics idéologiquement transversaux qui ont soutenu le «plus jamais ça» prononcé par le procureur Julio César Strassera lors du procès intitulé Jucio a las Juntas [1], qui s’est déroulé du 22 avril au 9 décembre 1985. (Article publié par Nueva Sociedad, août 2024; traduction rédaction A l’Encontre)

________

[1] Parmi les jugés se trouvaient, entre autres, Jorge Rafael Videla, Orlando Ramon Agosti, Emilio Eduardo Massera, Eduardo Viola et Leopoldo Fortunato Galtieri. (Réd.)

Soyez le premier à commenter