Il existe aujourd’hui un débat entre économistes assez fascinant, tant les positions sont opposées. D’un côté, certains avancent des prévisions catastrophiques quant aux effets sur l’emploi des nouvelles technologies, et il est d’ailleurs frappant de remarquer qu’ils sont qualifiés de «techno-optimistes». En face, les «techno-sceptiques» constatent le ralentissement tendanciel des gains de productivité du travail et annoncent l’avènement d’une «stagnation séculaire» [1].

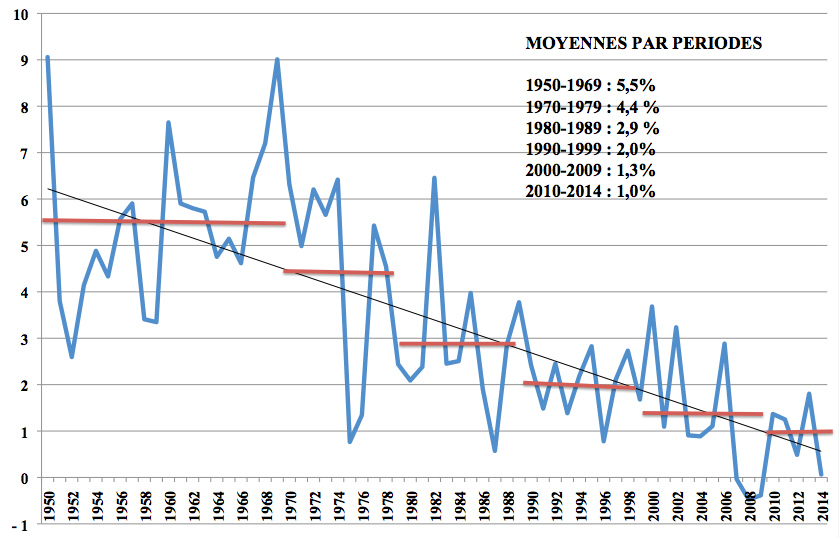

Le graphique ci-dessous illustre cette tendance qui a démarré au moins à partir de la grande récession du milieu des années 1970. Il y a là une véritable énigme, comme le reconnaît Patrick Artus: «On ne comprend pas bien pourquoi, malgré le développement du digital, l’effort de recherche et d’innovation, les gains de productivité diminuent et la croissance de long terme devient donc faible , bref «on ne sait plus analyser la situation à long terme des économies» [2].

Gains de productivité annuels, ensemble de l’économie française

Source: Jean Gadrey, «Effondrement historique des gains de productivité», 29 juin 2015.

Un problème de mesure?

Le paradoxe énoncé il y a 30 ans par Robert Solow reste donc d’actualité : on voit partout les nouvelles technologies, sauf dans les statistiques de productivité. Parmi les explications avancées pour expliquer ce paradoxe, il y a l’idée que les outils statistiques traditionnels ne prendraient pas bien en compte la nature nouvelle des biens et services issus de l’économie «numérique».

Il faut donc revenir sur la définition de la productivité du travail: elle est censée mesurer le «volume» de biens et services produits en une heure de travail. Comment ce volume est-il calculé par les comptables nationaux? Ils font la somme des chiffres d’affaires de toutes les entreprises puis ils retirent les consommations intermédiaires (les échanges inter-entreprises) et obtiennent le PIB exprimés en euros, à prix courants ou en valeur. Pour obtenir un volume, il faut un indice de prix.

C’est alors qu’apparaissent de redoutables problèmes méthodologiques parce que la nature même des produits change dans le temps. Comment par exemple comparer un smartphone d’aujourd’hui et un combiné téléphonique filaire d’il y a 30 ans? Les prix doivent donc être ajustés pour prendre en compte les «effets qualité» qui correspondent à ces changements de nature. Le PIB «à prix constants», donc hors inflation, s’obtient alors en divisant (en «déflatant») le PIB à prix courants par l’indice de prix.

Le terme de «qualité» est cependant trompeur. Soit une entreprise qui produit des ordinateurs; supposons pour simplifier que d’une année sur l’autre, elle vende le même nombre (volume) d’ordinateur au même prix. Mais si les propriétés des ordinateurs se sont améliorées entre-temps, leur prix devrait donc être corrigé à la baisse pour tenir compte de cet «effet qualité» et le volume de production, et donc la productivité, seraient plus élevés. C’est en substance l’une des explications avancées pour expliquer le «paradoxe de Solow».

Mais cette méthode introduit un glissement conceptuel. Le PIB «en volume» reste un agrégat de valeurs d’échange corrigées pour éliminer l’effet de l’inflation. Ce ne peut être, en même temps, une mesure de l’utilité pour le consommateur. Et il est très difficile de s’extraire de ce dilemme, d’autant plus que les méthodes statistiques des prix «hédoniques» ou de manière encore plus explicite des indices «à utilité constante» introduisent une telle confusion [3]. Tout se passe comme si le couple PIB en valeur/PIB en volume était assimilable à la distinction classique entre valeur d’échange et valeur d’usage.

Le PIB est fondamentalement (on laisse ici de côté le PIB non marchand) une somme de chiffres d’affaires et renvoie donc à la valeur d’échange des marchandises produites. L’opération consistant à prendre en compte les prix ne peut transformer cet agrégat en une évaluation de la valeur d’usage des produits. On aurait donc gagné beaucoup de temps à s’épargner le flot de littérature enfonçant des portes ouvertes en «découvrant» que le PIB ne mesure ni le bien-être, ni le bonheur. Le PIB est adéquat à son objet, à savoir la mesure de l’activité marchande du capitalisme.

Un exemple parfait de ce type de confusion est ce constat émanant de l’ex-économiste en chef de la Banque d’Angleterre, Charles Bean: «une part croissante de la consommation se porte sur des produits numériques gratuits ou financés par d’autres moyens, comme la publicité. Bien que les biens virtuels gratuits aient clairement de la valeur pour les consommateurs, ils sont entièrement exclus du PIB, conformément aux normes statistiques internationales. Par conséquent, nos mesures pourraient ne pas prendre en compte une part croissante de l’activité économique» [4]. La confusion est là, entre «valeur [d’usage] pour les consommateurs» et «activité économique.» Peut-être tient-on là la clé de la «stagnation séculaire» : les innovations technologiques augmentent certainement le bien-être des consommateurs, mais ce gain n’est pas lié à une production marchande. Par exemple, la «valeur» que représente pour le consommateur l’écoute de musique en ligne représente une valeur d’usage, mais pas de valeur d’échange.

Une étude montre d’ailleurs que les innovations numériques n’expliquent au mieux qu’un sixième du ralentissement de la productivité [5]. Une autre étude met en lumière un résultat encore plus troublant. Quand les gains de productivité liés aux nouvelles technologies peuvent être observés, ils résultent «d’une baisse de la production relative [du secteur considéré] et d’une baisse encore plus rapide de l’emploi» [6]. Il est donc difficile de concilier «ces baisses de production avec l’idée que l’informatisation et les nouvelles technologies incorporées dans les nouveaux équipements seraient à l’origine d’une révolution de la productivité». Et les auteurs de conclure que leurs résultats «suggèrent à tout le moins que les solutions du paradoxe de Solow avancées jusqu’ici doivent être examinées de façon critique, et que les partisans d’une rupture technologique doivent fournir des preuves plus directes des transformations induites par les nouvelles technologies».

Valeur et effet utile

Chaque marchandise a une valeur d’échange, c’est son prix. Elle a ensuite certaines spécificités qualitatives, par exemple la taille d’un écran plat, la puissance d’un processeur, la durée d’une coupe de cheveux ou d’une consultation médicale, etc. C’est ce que les statisticiens appellent «qualité». Mais il faudrait sans doute introduire une troisième dimension, son «effet utile», qui serait sa véritable valeur d’usage. Il s’agit d’une notion subjective qui dépend d’une évaluation individuelle (les préférences du consommateur) ou de choix collectifs issus d’une délibération politique.

Or, «qualité» et «effet utile» ne coïncident pas forcément. Si l’on ajoute l’impact environnemental de chaque marchandise, on en arrive à la conclusion que seule une batterie d’indicateurs peut alors rendre compte de ces multiples dimensions. Cette notion d’effet utile est tirée de l’Anti-Dühring d’Engels [7]: «ce sont, en fin de compte, les effets utiles, pesés entre eux et par rapport aux quantités de travail nécessaires à leur production, qui détermineront le plan.» Il faudrait aujourd’hui ajouter «par rapport aux contraintes environnementales» pour avoir une bonne définition de la planification écologique. Engels ajoute même que «cette évaluation de l’effet utile et de la dépense de travail dans la décision relative à la production est tout ce qui reste dans une société communiste du concept de valeur de l’économie politique.» C’est une manière de souligner la nécessité d’un autre calcul économique qui repose sur une évaluation collective des «effets utiles».

Un capitalisme stationnaire?

Admettons maintenant l’hypothèse de stagnation séculaire et donc de gains de productivité rigoureusement nuls. Quelles sont alors les implications pour le taux de profit? L’évolution de ce baromètre du capitalisme dépend de trois facteurs: il augmente avec la productivité du travail et baisse avec le salaire et le capital par tête. Si l’on suppose que le capital par tête et la productivité du travail restent constants, alors ne reste plus que cette règle simple: le taux de profit varie en raison inverse du salaire réel.

La question qui se pose à partir de ces faits stylisés est alors celle de la reproduction du capital. Le PIB est le produit de la productivité du travail par l’emploi ou par le nombre d’heures travaillées, selon que l’on mesure la productivité à partir des effectifs ou des heures de travail. Il est clair que le PIB ne pourrait plus progresser qu’à la condition d’augmenter les effectifs ou la durée du travail.

La configuration obtenue est encore compliquée par la prise en compte des mécanismes de redistribution, notamment les retraites. En supposant que le taux de remplacement (le rapport entre pension moyenne et salaire moyen) est constant, on obtient une équation de base décrivant l’équilibre d’un système de retraites par répartition. Elle établit que le salaire moyen doit augmenter comme la productivité du travail, dont il faut défalquer une certaine part qui correspond à l’augmentation du ratio de dépendance (le rapport entre retraités et actifs).

Cet équivalent-productivité du vieillissement (mesuré par l’évolution du ratio de dépendance) est, dans le cas de la France, de l’ordre de 0,5 % par an. Mais si la croissance de la productivité est supposée nulle, cela implique non seulement un transfert continu des salariés vers les retraités, mais une baisse de l’ensemble des revenus, salaires et pensions. Pour dire les choses plus clairement, le PIB augmente mais, compte tenu d’une productivité du travail supposée nulle, il n’augmente qu’en proportion de l’emploi. Le PIB par tête est constant mais il baisse si on le rapporte aux ayants droit (salariés+inactifs). Si l’on fait intervenir la durée du travail, la conclusion est tout aussi claire: le maintien du revenu pour tous n’est possible que si la durée du travail des actifs augmente afin de compenser l’«équivalent-productivité.»

La question qui se pose alors est de savoir si un tel «état stationnaire» est compatible avec le capitalisme. Dès 1991, Herman Daly s’était implicitement posé cette question et y répondait positivement. Il imaginait une économie stationnaire (Steady-State Economy) qui pourrait être «fondée sur des prémisses parfaitement respectables: propriété privée, libre marché, refus des bureaucraties et du contrôle centralisé» [8]. Dans son livre Prospérité sans croissance, Tim Jackson postule lui aussi qu’une économie sans croissance est compatible avec le capitalisme: «il peut exister – et il existe – des économies capitalistes qui ne sont pas en croissance (…) il est possible, en principe, de “stabiliser” une économie capitaliste relativement classique» [9].

Il est cependant difficile d’imaginer un capitalisme sans croissance, tant ce mode de production est fondé sur la concurrence entre capitaux, sur l’accumulation sans fin et la maximisation du profit. Il suffit, encore une fois, d’observer comment ce système réagit de manière socialement régressive au ralentissement des gains de productivité (et à la crise) pour comprendre qu’il ne peut s’accommoder d’une économie parcimonieuse. Cette perspective d’un épuisement des gains de productivité et encore plus le défi climatique rendent nécessaire le passage à un autre calcul économique: l’objectif ne serait plus de maximiser le profit mais de maximiser le bien-être sous contrainte environnementale. Dans cette société, pour reprendre une formule de Marx, «les producteurs associés gèrent rationnellement leur métabolisme avec la nature.»

___

[1] Michel Husson, « Stagnation séculaire ou croissance numérique ? », Analyses et Documents Économiques n° 122, juin 2016.

[2] Patrick Artus, « On ne sait plus analyser la situation à long terme des économies », 7 décembre 2017

[3] Florence Jany-Catrice « Conflicts in the calculation and use of the price index: the case of France », Cambridge Journal of Economics, 201e

[4] Charles Bean, « Measuring the Value of Free », Project Syndicate, May 3, 201e

[5] David Byrne, John Fernald, Marshall Reinsdorf, « Does the United States have a productivity slowdown or a measurement problem? », Brookings Papers, March 2016.

[6] Daron Acemoglu, David Autor, David Dorn, Gordon Hanson, Brendan Price (2014), « Return of the Solow Paradox ? », American Economic Review, vol. 104, n° 5.

[7] Friedrich Engels, Anti-Dühring, 1878.

[8] Herman Daly, Steady-State Economics, 1991.

[9] Tim Jackson, Prospérité sans croissance, De Boeck, 2010. Voir la recension de Jean Gadrey, 17 avril 2011.

Soyez le premier à commenter