«Pour qui vise à l’épanouissement de tous les hommes et de tout l’homme, dans l’invention commune d’un milieu approprié de production et d’échange, la guerre impose des problèmes bannis, ordinairement, du champ de la pensée économique» François PERROUX [1]

Les années 2014 et 2015 ont été marquées par une recrudescence des guerres et des conflits armés dans toutes les parties du monde. La plupart de ces conflits sont devenus objets d’information quotidiens, en particulier dans leurs aspects les plus dramatiques et meurtriers, mais il est parfois difficile de les resituer dans le contexte global d’évolution de la géopolitique mondiale. Au plan international, le point de départ du cycle actuel se trouve certainement aux Etats-Unis où « l’après-11 septembre 2001 » a fortement contribué à radicaliser les politiques « sécuritaires » et donc la guerre elle-même. La « guerre juste » préconisée par la « doctrine » Bush est progressivement devenue une guerre permanente contre le terrorisme et les Etats voyous[2].

Tous les conflits qui se sont poursuivis ou déclenchés depuis lors, avec ou sans l’intervention directe américaine, en ont été affectés : Afghanistan, Irak, Syrie et Moyen Orient, opérations françaises au Mali et en Centre Afrique… « L’après-Charlie » de l’année 2015 et les attentats terroristes de novembre à Paris, avec leur énorme impact médiatique, n’ont fait que renforcer une situation de guerre sécuritaire permanente, aux objectifs et aux modes d’action de plus en plus difficiles à appréhender.

Dans cette conjoncture politique chaotique, il s’agira surtout ici de mettre en évidence, l’évolution et les nouvelles formes de cette situation de guerre multiforme, les intérêts économiques concernés, le lien entre l’économie privée du militarisme et les stratégies de défense et de puissance des Etats. D’un point de vue plus strictement conjoncturel, nous tenterons aussi de montrer en quoi la mondialisation marchande et la crise économique mondiale initiée en 2008 ont influencé la mondialisation armée et l’économie d’armement des principales puissances.

LA GUERRE AUJOURD’HUI : QU’EST-CE QUI A CHANGÉ ?

Historiquement, la guerre a toujours eu un fort contenu politique selon la formule bien connue de Clausewitz pour qui la guerre « n’était que le prolongement de la politique par d’autres moyens ». Plus particulièrement en Europe, la guerre, « marqueur de puissance » était partie prenante de la constitution des Etats, de leur renforcement ou de leur affaiblissement à travers la modification des frontières et les mutations territoriales.

Mais les interventions militaires récentes, quelles qu’en soient l’origine et le théâtre opérationnel, témoignent du fait que la guerre, dans son sens le plus général, a profondément changé : dans son déclenchement, dans sa mise en œuvre, dans ses objectifs eux-mêmes. Déjà vrai par rapport au dernier grand conflit mondial, celui de 1939-1945, le constat s’est confirmé après 2001 où l’engagement déterminé des Etats-Unis dans la « guerre contre le terrorisme » a constitué un tournant décisif. Une nouvelle situation qui a été parfois été décrite comme une situation d’hyper-terrorisme[3].

Mais les déboires de l’engagement américain en Afghanistan et en Irak, le déclenchement de la crise économique mondiale aux Etats-Unis ont confirmé l’affaiblissement de l’hégémonisme impérialiste des Etats-Unis[4]. Au nom de la sécurité intérieure et de la lutte globale contre le terrorisme que sont devenus les objectifs politiques ou économiques « concrets » de la guerre ? Contrôler les approvisionnements pétroliers au Moyen-Orient ? Imposer un nouvel ordre impérial en Asie centrale ? Recomposer les Etats faillis en Europe centrale ou en Afrique ? La doctrine Bush de la « Justice sans limites » paraissait avoir fait de la guerre une guerre illimitée contre un ennemi insaisissable et multiforme : « Notre guerre contre la terreur commence par Al-Qaïda mais elle ne se terminera que lorsque chaque groupe terroriste capable de frapper à l’échelle mondiale aura été repéré, arrêté et vaincu » (Bush, discours du 20 Sept. 2001). La complexité de la situation héritée de cette période a conduit plus récemment le Président Obama à prôner non plus la guerre dissuasive tous azimuts, mais la « patience stratégique », prenant acte du fait que « nombre des questions de sécurité, dans ce monde complexe, ne se prêtent, ni à des solutions rapides, ni à des solutions miracles ».

La guerre serait donc devenue « morale », « éthique », forme de croisade permanente dont les objectifs restant indéfinis conduisent, non pas clairement à des défaites ou des victoires « militaires » mais à une succession d’interventions plus ou moins réussies consistant à tenter de maintenir en place des régimes politiques et des sociétés déstructurées face à des « oppositions » qui ne sont pas seulement terroristes mais qui sont aussi identitaires, politiques et sociales. Le concept de « guerre hybride » avancé par certains experts essaie de rendre compte de cette complexité.

D’autres analystes ont en ce sens théorisé « la fin » de la guerre au sens originel du terme pour ne plus voir dans les « conflits armés », qu’une violence latente qu’il faudrait contenir par des « interventions » permanentes dans le cadre d’un dispositif général de sécurité. La guerre constituait jusqu’alors une véritable rupture historique, les interventions militaires à répétition rétabliraient les continuités[5]. Cette situation justifierait donc l’existence d’une nouvelle forme d’économie de guerre avec la professionnalisation à outrance du « métier de la guerre ». Disparition du « soldat patriote », défenseur de la nation souveraine[6] au bénéfice de mercenaires appointés et de militaires professionnels de plus en plus qualifiés au niveau technique. Avec la « déshumanisation » de l’emploi de la force, plus besoin de « patriotes ». La porte est ouverte aux mercenaires et sociétés militaires privées.

Un premier constat s’impose donc : la guerre ne concerne plus seulement des Etats rivaux cherchant à affirmer leur puissance ou leurs intérêts nationaux. L’issue de la guerre n’est plus seulement donnée, via la diplomatie, par des négociations et des traités sur des territoires ou des frontières. La mondialisation politique, la globalisation commerciale et financière qui se sont affirmées depuis maintenant plus de deux décennies ont engendré de nouvelles « formes de conflictualité » et de violence (faut-il encore utiliser le terme de guerre ?) qui proviennent d’abord de la décomposition sociale de sociétés entières, et de la faiblesse, voire de l’effondrement, de nombreux Etats[7]. De nombreux « acteurs » de la guerre ne sont effectivement plus aujourd’hui de véritables Etats. L’exemple de l’intervention française au Mali en 2013 peut être ici rappelé : il concernait une ancienne puissance coloniale, un Etat africain en faillite économique et politique, des milices armées représentant des communautés ethniques, religieuses et surtout des groupes terroristes fortement organisés[8].

Le récent exemple de l’Ukraine montre pourtant que « la guerre pour le territoire », expression souvent masquée de la lutte pour des intérêts économiques considérés comme essentiels n’a pas disparu. Les protagonistes s’affrontent cette fois pour des territoires et des équipements biens industriels bien réels, avec d’un côté la Russie, de l’autre un ancien pays sorti de l’orbite soviétique, soutenu par le camp occidental. Derrière la dimension géopolitique du conflit ukrainien, existe un autre enjeu, peu ou pas analysé, celui du sort des usines ukrainiennes d’armement, pourvoyeuses de matériels de guerre pour la Russie.

Jusqu’en 2013, l’Ukraine exportait annuellement vers la Russie 400 millions de dollars de ces équipements. Les deux pays ont toujours été sur ce plan très interdépendants et Moscou a cherché à plusieurs reprises à acquérir ou à transférer certaines usines du complexe militaro-industriel ukrainien, en particulier en échange de la dette gazière de l’Ukraine envers ce pays (dette évaluée en 2014 à 18,5 milliards de dollars)[9]. Bien d’autres exemples montrent que les enjeux en termes de territoire et de contrôle des ressources minières et pétrolières sont plus que jamais concernés, en particulier au Moyen-Orient et en Afrique. Il ne s’agit plus nécessairement de conquêtes directes de territoires mais de contrôle de zones d’influence ou d’approvisionnement en pétrole ou en matières premières.

Les conflits interétatiques, le plus souvent masqués par des jeux complexes d’alliances, n’ont évidemment pas disparu et la grille d’analyse des « Etats-nations » doit se superposer à celle de la mondialisation. La mondialisation économique ne supprime aucun des grands conflits régionaux, pas plus qu’elle n’atténue la volonté de domination des grandes puissances [Hassner P. 2004][10]. Qui ne saurait aujourd’hui voir, derrière la prolongation du sanglant conflit syrien, une forme de résurgence du conflit d’influence entre les Etats-Unis et la Russie ?

Les récents évènements de Novembre 2015 à Paris ont conduit, de la part de responsables politiques à reprendre le terme de guerre, à « déclarer la guerre » pour condamner des actes terroristes et sanglants que l’on sait. Peut-on parler d’une « armée terroriste » venue frapper Paris pour qualifier la sauvagerie et la violence des actes qui y ont été perpétrés? Il faudrait certainement refonder le concept de guerre comme l’ont récemment rappelé plusieurs politologues car un terroriste n’est pas un soldat, il tue sans affronter aucune armée.

Le terrorisme ce n’est ni la guerre « interétatique » ordinaire, ni la guerre civile, il faut donc trouver des qualificatifs plus adéquats pour prendre en compte la conjoncture actuelle. Le terme de « guerre asymétrique » souvent utilisé pour décrire les deux guerres invasives d’Irak ou encore la situation récente en Afghanistan n’est pas non plus satisfaisant. La « guerre diffuse » ? La « guerre hybride » ? Autant de concepts que la prise en compte et l’ étude de l’économie d’armement, de sa place par rapport à l’Etat et dans la mondialisation, pourraient contribuer à définir.

« L’ÉCONOMIE » DE LA GUERRE, QUELLE APPROCHE STATISTIQUE ?

Dès l’instant où l’on veut tenter d’appréhender les rapports réciproques guerre- économie, on se trouve confronté à de nombreuses difficultés méthodologiques qui tiennent à la nature des données disponibles mais aussi et surtout, au caractère politiquement sensible de la « dépense de guerre » et du « secret-défense ». La transparence n’est pas vraiment de mise dans un secteur qui se caractérise par l’étroite imbrication entre raison d’Etat, intérêts publics et privés.

L’industrie de l’armement est en effet, comme telle, difficile à identifier et à délimiter avec précision. Elle se caractérise davantage par la « destination » de ses produits ou services que par leur caractère intrinsèque, un même matériel pouvant être considéré comme « militaire » ou « civil » selon l’usage que pourra en faire l’utilisateur final. Le secteur d’armement se présente donc comme « secteur transversal » par rapport à la typologie traditionnelle des branches d’activité.

Ainsi, pour la France, si l’on s’en tient à la classique nomenclature d’activités (NAF) de l’INSEE pour mesurer la « marchandise armement », sous ses différentes formes, on est vite confronté au contenu hétérogène de certaines rubriques et à la difficulté d’opérer une distinction entre équipements civils et militaires[11]. A côté des productions d’armement, une rubrique « Défense » doit évaluer les services rendus par l’Etat en matière militaire : l’administration et la gestion des armées ainsi que de toutes les activités des forces armées terrestres, navales, aériennes et spatiales[12], tâche rendue difficile par la grande diversité de statuts et l’ambivalence des personnels.

De manière générale, plus on se rapproche de la conception et de la production des « produits d’armement », plus l’influence de la recherche et des innovations technologiques est importante, ce qui rend difficile toute évaluation sérieuse. En effet, c’est bien souvent dans le secteur militaire que de nouvelles technologies sont mises en œuvre et ce, grâce à des programmes initiés et financés en tout ou partie, par l’Etat ou des institutions étatiques (ministères ou administrations militaires ad’hoc). Mais, comment, à partir de ces coûteux programmes, isoler la valeur ajoutée spécifique à la production de « biens militaires » ? Surtout lorsque ces recherches sont, pour partie, concédées à des firmes privées ?

Il est un secteur, particulièrement important pour la France, où la prise en compte et la mesure de la dimension proprement militaire s’avère très ardue, c’est celui du nucléaire. Considéré comme industrie « civile », le nucléaire reçoit , par l’intermédiaire du CEA[13], d’importants crédits pour la recherche-développement du secteur. Or, en moyenne, entre 2007 et 2013, les crédits Recherche-Développement du ministère de la Défense affectés au nucléaire représentaient 40% du total. Comment évaluer alors le coût de la « dissuasion », et en particulier de la dissuasion nucléaire qui participe de la Défense du territoire ? Cela est d’autant plus difficile que le nucléaire est, en France, protégé par le « secret défense ».

Nous ne résoudrons évidemment pas ici ces problèmes de méthodologie, nous contentant d’utiliser, au plan macroéconomique, l’indicateur « basique » de comparaison internationale qui consiste, pour chaque pays, à considérer la « Dépense militaire » et à la rapporter au Produit Intérieur Brut[14], tout en sachant que les modes d’évaluation pourront différer selon les pays. Ainsi en France, la « dépense militaire » est dépendante du chiffrage de grands programmes d’armement, conçus pour le long terme, alors que les budgets sont annualisés. Le rassemblement des données n’est guère facilité par le fait que, là où le Ministère du Budget et le Parlement contrôlent, à chaque exercice, la conformité de l’exécution de la dépense publique aux autorisations d’engagement et de crédits de paiement votés en loi de finances, l’armée, elle, se réfère aux Lois de Programmation militaire ou aux différents « Livres Blancs » de la Défense, utilisant des procédures spéciales dérogatoires aux règles de la Comptabilité publique.

Une partie du fonctionnement courant des armées échappe ainsi au Budget de la Défense. Ainsi en est-il des OPEX (opérations avec l’extérieur) qui, au-delà des crédits prévus chaque année sont financées par « l’interministériel », en fait supportées par d’autres Ministères[15].

COÛT COMPTABLE ET COÛT HUMAIN DES GUERRES

Le défaut patent de transparence qui caractérise la gestion des armées et l’exécution des programmes invite donc à questionner sérieusement les indicateurs utilisés. Le secteur de l’armement, par ses finalités, par la destination et la nature même de ses « produits », avec des activités classées « secret défense », est un secteur politiquement sensible. Il faut donc aborder avec précaution un secteur où l’intérêt public et certains intérêts privés sont souvent difficilement dissociables, secteur où aussi, au plan international, les procédures de conquête des marchés et de vente des matériels militaires dépendent parfois autant de la raison d’Etat que de la rationalité économique.

Les statistiques de défense et d’armement inscrites dans les budgets des Etats, l’examen de leurs exportations d’armes ou d’équipements militaires sont utiles mais sous-estiment très largement le coût véritable des guerres et donc leur impact sur l’économie globale. Les problèmes posés pour cerner « l’économie de l’armement et de la guerre, l’insuffisance des indicateurs, ont conduit certains économistes à changer de perspective d’approche et à s’attacher au coût de la guerre elle-même, à son coût humain « réel » pour la société.

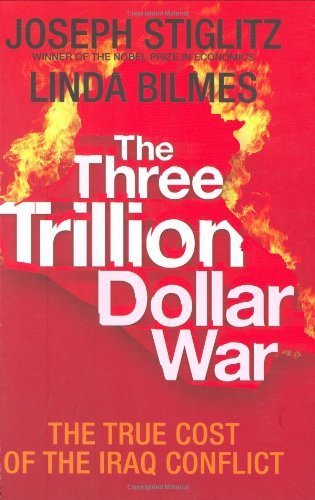

Dans un ouvrage pionnier au niveau méthodologique, STIGLITZ et BILMES [2008] ont estimé, pour les Etats-Unis, le coût « réel » de première guerre d’Irak. Leurs estimations conduisent en fait à tripler le coût « officiel » de la guerre[16].

Dans un ouvrage pionnier au niveau méthodologique, STIGLITZ et BILMES [2008] ont estimé, pour les Etats-Unis, le coût « réel » de première guerre d’Irak. Leurs estimations conduisent en fait à tripler le coût « officiel » de la guerre[16].

Leur démarche a consisté à montrer qu’entre les estimations initiales de l’Administration Bush et les dépenses effectives pour l’Irak, l’écart était considérable car il ne fallait pas seulement considérer les chiffres inscrits au Budget de défense mais tenir compte de ce qui était, selon les auteurs, « dissimulé » dans d’autres administrations : celles relevant de la sécurité, des Anciens combattants et aussi des administrations qui assument les énormes dépenses de suivi sanitaire : système d’assurance-maladie et de soins aux blessés, pensions d’invalidité.

De manière plus générale, il aurait fallu prendre en compte dans le coût de cette guerre, l’ensemble de ces coûts « sociaux » ainsi que toute une série de données comme les indemnités pour «vie perdue ». Et, pour la société prise globalement, il était pour eux nécessaire de considérer les pertes de capacités productives pour le pays, le « coût » de la destruction des vies familiales et les conséquences psychologiques et mentales qui en ont résulté . Quelle est la « valeur statistique » d’une vie ? François Perroux avait déjà, en son temps, relevé les limites de l’approche économique orthodoxe en la matière : « L’économiste en tant que tel ne pense pas jusqu’au bout la destruction parce qu’il est pour le moment incapable de mesurer, en rigueur, les pertes directes et indirectes de la destruction des hommes »[17].

PROFITS ET PROFITEURS DE GUERRE

On comprendra maintenant qu’il soit bien difficile, à partir des données statistiques disponibles, pas même de mesurer, mais simplement d’évaluer les profits l’industrie de l’armement. Faute d’une approche macroéconomique d’ensemble, il faut se référer aux résultats financiers et boursiers des différentes entreprises ou grandes firmes d’armement. Lorsqu’elles sont cotées en Bourse on pourra par exemple examiner leur capitalisation, l’évolution du cours de leurs actions, le montant des dividendes distribués aux actionnaires[18].

Historiquement, peu nombreuses sont les études sur les profits de guerre. Des monographies et des études récentes ont cependant pu établir, notamment pendant et après la seconde guerre mondiale, l’enrichissement considérable de certains grands magnats de l’industrie et de la banque, partie prenante de l’économie de guerre nazie mais aussi de la militarisation des économies en France, en Angleterre et aux Etats-Unis[19].

Dans ce dernier pays, le montant des profits de guerre a toujours été une question très sensible. La « morale » de la guerre s’accommode mal de l’enrichissement indu et des « profiteurs de guerre ». Des profits certes, mais « raisonnables et justes », a « fair profit » avait dit Roosevelt. Dès 1933, des associations de vétérans de la 1ère guerre mondiale exigent de lui et des « new-dealers » [20] la réglementation des profits de guerre. En mars 1934 est adopté le « Vinson-Trammel Act » qui doit la mettre en œuvre. Conscient de l’importance du sentiment anti-interventionniste américain quant à la situation en Europe, Roosevelt en fera un des thèmes de ses campagnes de réélection en 1936 et encore en 1940[21]. Dans les faits, comme le montre bien Brandes [1997], ce contrôle s’avérera très largement illusoire. La conversion forcée de l’industrie manufacturière civile en industrie de guerre qui va s’accélérer au début des années 1940 sera en fait facilitée par des exemptions fiscales et des marchés d’équipements militaires monopolisés au profit des plus grandes firmes dont certaines en tireront d’importants bénéfices.

Au plan historique, s’il n’existe aucune donnée macroéconomique globale sur les profits de guerre, un certain nombre de monographies ont révélé, notamment pour l’Allemagne et les Etats-Unis, les enrichissements parfois spectaculaires obtenus, pendant la seconde guerre mondiale, par certains grands magnats de l’industrie lourde et de la chimie, secteurs clés de l’industrie d’armement. Quelques études ponctuelles plus récentes ont aux Etats-Unis cherché à comparer les rendements obtenus par un échantillon des principaux « fournisseurs de guerre ». Ainsi, une étude sur 20 ans (1970-1989) des profits de ces intermédiaires révèle des retours sur investissement et surtout des rendements boursiers supérieurs à la moyenne (de 11 à 27% pour les premiers, de 38 à 50% pour les seconds). Donc, des investissements où le risque moyen était moindre que dans d’autres secteurs[22].

Il serait ici nécessaire, à partir d’archives d’entreprises quand elles n’ont pas disparu de systématiser ces recherches et peut-être de faire des comparaisons internationales entre différents pays.

LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES DE LA GUERRE ET DE L’ARMEMENT

Peu d’économistes ont « théorisé » l’économie de guerre et cherché à l’insérer dans les mécanismes généraux de la croissance ou de la crise du capitalisme. Mais, nombre d’entre eux ont préconisé, notamment dans les périodes de conflits armés, des éléments de politique économique susceptibles d’en expliquer le financement et aussi, après coup, de proposer des mesures pour répondre aux exigences de la reconstruction des économies détruites. Ce sont les deux grandes guerres mondiales du XXème siècle, avec leurs prolongements, qui serviront naturellement de champ « d’expérimentation » à ces politiques.

A/ LE « KEYNESIANISME MILITAIRE »

Adam SMITH est celui des économistes classiques qui a le mieux magnifié les avantages de l’économie de marché et des intérêts privés. Cependant, après avoir dans les deux premiers livres de la « Richesse des nations », décrit le fonctionnement de l’économie marchande, l’harmonie des mécanismes de la production et de l’échange par la « main invisible » du marché, il aborde dans le livre V, « l’économie publique » et en particulier la guerre qui pourrait menacer les bases de la société marchande. Il estime alors nécessaire une économie de la défense pour en assurer le fonctionnement mais « c’est seulement la sagesse de l’Etat qui peut faire du métier de soldat un métier séparé, distinct de tous les autres ». Les individus isolés, les milices ne sauraient assurer la fonction de défense qui doit, pour lui, être assurée par l’Etat.

C’est peut-être l’économiste anglais A.C. PIGOU qui, le premier, a tenté, dans une perspective largement fonctionnaliste, de mettre en évidence l’impact de la guerre sur le fonctionnement de l’économie. S’appuyant sur l’exemple de la première guerre mondiale et sans s’attarder sur les causes de la guerre elle-même (selon lui, essentiellement « le désir de domination » des Etats), il souligne tout d’abord l’importance pour un pays d’avoir des « ressources disponibles » pour la guerre et la nécessité pour son gouvernement de recueillir, par l’intermédiaire d’un « fonds national de guerre » les épargnes personnelles des citoyens.

Pour lui, deux modes de financement « direct » sont possibles : les impôts ou les emprunts de l’Etat avec un recours possible aux prêts bancaires. En tout cas, la guerre, compte tenu, de l’insuffisance des ressources disponibles, obligera à un contrôle des quantités et des prix des produits, notamment alimentaires et à des mesures de rationnement. A partir de l’exemple de la Grande-Bretagne de l’après première guerre mondiale, Pigou mettait aussi en évidence, l’importance de la dette interne, de la nécessité d’en prévoir et d’en évaluer le coût [23].

C’est certainement parce que J.M. KEYNES a été confronté aux conséquences de la première guerre mondiale ainsi qu’à la préparation et au déroulement de la seconde, qu’il a pu, sur une longue période, proposer les politiques économiques à mettre en œuvre, pas seulement en Angleterre mais aussi en Europe et aux Etats-Unis. Un de ses premiers ouvrages, publié en 1919, « Les conséquences économiques de la paix » concernait précisément les indemnités de guerre demandées par les Alliés (dont la France) à l’Allemagne. Keynes, on le sait, avait jugé ces indemnités exagérées, hypothéquant non seulement le relèvement économique de l’Allemagne mais aussi le commerce international dans son ensemble. Il estimait donc nécessaire d’abroger ce régime humiliant des indemnités.

C’est certainement parce que J.M. KEYNES a été confronté aux conséquences de la première guerre mondiale ainsi qu’à la préparation et au déroulement de la seconde, qu’il a pu, sur une longue période, proposer les politiques économiques à mettre en œuvre, pas seulement en Angleterre mais aussi en Europe et aux Etats-Unis. Un de ses premiers ouvrages, publié en 1919, « Les conséquences économiques de la paix » concernait précisément les indemnités de guerre demandées par les Alliés (dont la France) à l’Allemagne. Keynes, on le sait, avait jugé ces indemnités exagérées, hypothéquant non seulement le relèvement économique de l’Allemagne mais aussi le commerce international dans son ensemble. Il estimait donc nécessaire d’abroger ce régime humiliant des indemnités.

Contrairement à ce qui est parfois affirmé, les analyses et les propositions économiques de Keynes n’ont guère influencé le New Deal américain des origines. C’est seulement au déclenchement de la guerre, en 1939-1940, que ses conceptions interventionnistes vont recevoir davantage d’attention. Keynes est maintenant confronté à la nouvelle guerre qui est engagée, et il lui faut proposer des solutions, en particulier quant à son financement. Dans « How to Pay for the War » publié en 1940, il développe, dans le contexte de préparation à la guerre, sa vision quant au nouveau rôle de l’Etat dans l’économie. Non plus un Etat « social » ou redistributeur (ce qu’on qualifiera par la suite d’Etat-providence) mais un Etat capable de mettre en œuvre une politique fiscale rigoureuse afin de réduire la demande privée. Les mesures à appliquer relèvent de la plus pure orthodoxie budgétaire et financière : des hausses d’impôts et l’épargne obligatoire. L’objectif à atteindre est de réduire le pouvoir d’achat des ménages, de supprimer la demande effective excédentaire et, pour ce faire, des mesures de contrôle direct sont désormais nécessaires. On ne pouvait selon lui avoir à la fois « le beurre et les canons » comme le pensaient certains keynésiens américains dont Alvin HANSEN [24] qui n’hésiteront pas à critiquer ces mesures.

La dépense publique « militaire » est considérée comme un moyen de rétablir la croissance et le niveau de l’emploi. Bien que Keynes ait admis dans « La Théorie générale.. » que les dépenses militaires puissent produire des bénéfices à court terme mais rester improductives à long terme puisqu’orientant la production « vers des usages n’ayant aucune utilité sociale », on peut considérer que ce plan « keynésien de guerre », pourtant, selon lui, « politiquement impossible dans une démocratie » a bien été une référence pour la nouvelle bureaucratie de guerre dont une part importante était issue du personnel politico-administratif du premier New Deal. L’ère des réformes » était bel et bien terminée. L’intervention de l’Etat était toujours aussi nécessaire, non pas pour la réforme sociale mais pour imposer l’alliance fructueuse entre le monde des affaires, le military business et le pouvoir politico-militaire.

L’effort de guerre, version keynésienne, conduisait bien à une augmentation de la « demande effective » mais une demande générée par les dépenses de guerre de l’Etat et non plus par la demande de « consommateurs » dont on avait au préalable, par la contrainte, ponctionné l’épargne et restreint le pouvoir d’achat. Evidemment, le décompte des morts de la seconde guerre mondiale n’entrait pas dans le bilan de cette « économie interventionniste du bien-être » dont les épigones de l’après-guerre feront de Keynes l’initiateur.

L’utilisation massive des dépenses d’armement comme moyen de surmonter, par la guerre, la stagnation et la crise a été considérée par certains keynésiens de gauche comme une grave déviance théorique par rapport au keynésianisme originel puisque n’étant pas en mesure de distinguer entre « bons » et « mauvais » usages de gestion et de stimulation de la demande. Joan ROBINSON avait qualifié ce keynésianisme militaire de « keynésianisme bâtard », un keynésianisme capable de convaincre les hommes politiques qu’il n’y avait finalement aucun mal à laisser les Etats creuser leurs déficits et laisser le complexe militaro-industriel en tirer bénéfice.

Une autre version du keynésianisme militaire, découlant de la guerre et de la reconstruction, va trouver un écho important chez d’autres économistes. En 1942, Paul SWEEZY avait publié son ouvrage : « La théorie du développement capitaliste ». A partir de l’exemple américain, il y reprenait implicitement l’idée que les dépenses d’armement pourraient contribuer à résoudre le problème de la « sous-consommation » des travailleurs. L’analyse est développée dans un autre ouvrage publié en 1966 avec Paul Baran [25]. L’accent est mis sur l’importance du concept de « surplus économique global » (la différence entre la valeur de ce qu’une société peut produire et le coût de cette production). Ce « surplus », très différent de la « plus-value » au sens de Marx, sera plus élevé dans une structure de production monopolistique, celle du secteur des armements, car on pourra y fixer plus librement les prix, les commandes et les débouchés étant largement dépendants de l’Etat.

Le surplus découlant du « capital monopoliste » croîtra donc plus vite que dans l’économie prise globalement, contribuant ainsi à retarder les effets de la sous-consommation. Les dépenses militaires, davantage encore que « les dépenses pour vendre » ou les dépenses sociales de l’Etat, étaient donc, pour Baran et Sweezy, un moyen essentiel pour réduire la menace de sous-consommation dans la société. Pervertissant certains concepts marxistes, très influencée par Keynes, la « théorie » du capital monopoliste justifiait en fait les dépenses militaires de l’après-guerre aux Etats-Unis car, sans elles, le pays aurait pu retomber dans la récession des années 1930.

Certes, Baran et Sweezy, n’avaient pas l’illusion de penser que la prospérité pourrait être assurée par une croissance illimitée des budgets militaires, car d’une part, ce “capital monopoliste” conduirait à l’instabilité et aux conflits internationaux, d’autre part ce secteur militaire deviendrait de plus en plus « intensif en capital », réduisant les avantages pouvant être obtenus en terme d’emplois et donc de baisse du chômage.

B/ LA GUERRE, L’APRÈS-GUERRE ET LA GUERRE FROIDE

A l’issue de la Première guerre mondiale, pendant une quinzaine d’années, désarmement et démobilisation avaient conduit logiquement à réduire l’arsenal militaire dans la plupart des pays et d’abord aux Etats-Unis. Mais la crise allemande et l’hyperinflation du début des années 1920 vont, faute de solution politique, favoriser la montée d’Hitler au pouvoir et conduire très vite au réarmement de l’économie de ce pays[26].

Aux Etats-Unis, la crise de 1929 que la seconde phase du New Deal, après 1935, ne parviendra pas à résoudre conduit aussi, à la mise en place progressive d’un important secteur « militaire de paix », préparatoire à la guerre, mais qu’il faut évidemment distinguer de l’économie de guerre proprement dite.

L’exemple-type de l’économie de guerre reste évidemment celui des Etats-Unis entre 1940 et 1945. Le territoire américain n’est pas le théâtre du conflit et le pays, à la différence de la plupart des pays européens et du Japon n’aura pas, après coup, à reconstruire bâtiments et infrastructures. Mais le système productif et la main d’œuvre sont dès le début de la guerre engagés dans le conflit dans la mesure où il s’agit de fournir en armements l’ensemble du camp allié. Une économie émerge qui conduit l’Etat à financer de nouvelles usines et aussi à reconvertir des anciennes manufactures et industries civiles afin de les faire produire pour la guerre . Seize millions d’Américains seront mobilisés dans cette production occasionnant des migrations massives de main d’œuvre, notamment du Sud rural et pauvre vers les « boomtowns » du Nord.

Au plus fort de la guerre, le chômage est officiellement considéré comme presque résorbé (il avait été évalué encore à 10% en 1940). Une part importante de la force de travail est en utilisée dans la conscription (22%) et les forces armées, l’autre part, ce sont les employés de l’administration, les employés et ouvriers civils des industries d’armement. Cette force de travail « résidu», directement ou indirectement concernée par la guerre, représentait en 1940, 17,6% de la main d’œuvre, elle en représentera plus de 40% en 1945, revenant à 10% entre 1946-1949. La plupart des « military jobs » sont mal payés, souvent dangereux. Le nombre des femmes au travail a presque doublé pendant la guerre (de 11 à 20 millions), leur salaire représentant en moyenne 60% du salaire masculin. La mobilisation pour la guerre justifie la remise en cause des garanties sociales et des revendications syndicales. Il faut une force de travail stable et productive. Sous l’égide du National Labor Relations Board (Bureau des Relations du Travail), un « médiateur du travail » doit, dans un cadre tripartite, celui des « industrial councils » (patronat, Etat, bureaucrates syndicaux) s’attacher à subordonner le mouvement social aux impératifs de la guerre [27].

Ce modèle productif n’a pu se développer aussi rapidement sans que l’Etat, en phase directe avec les dirigeants des principaux groupes industriels et des banques, ait mis en place des institutions spécifiques, une véritable « bureaucratie de guerre » scellant une étroite alliance entre le monde des affaires et le pouvoir militaire[28] . Entre juillet 1940 et juin 1945, deux tiers des investissements dans le secteur manufacturier et d’équipement a été financé par le gouvernement. D’autres investissements militaires ont été facilités par une politique ciblée de subventions et d’allégement d’impôts en faveur de certains grands groupes décidée dès 1940[29].

Du point de vue de la production militaire, l’après-seconde guerre mondiale diffère assez largement de l’après 1914-1918 dans la mesure où les politiques de réarmement sont engagées très rapidement par les vainqueurs dès les années 1950. Les raisons en sont d’abord politiques. Un certain nombre de pays ont été démilitarisés, notamment l’Allemagne et le Japon, mais il faut en assurer la « stabilité politique et sociale » par la mise en place de bases militaires américaines en Europe et en Asie. Le nouveau partage de l’Europe s’étant effectué avec la constitution d’une large zone sous influence soviétique, il s’agit, pour les Alliés d’en éviter l’extension mais aussi de se prémunir contre l’idéologie de système soviétique : la Guerre froide est née qui va se traduire de nouvelles formes d’escalade militaire.

Du point de vue de la production militaire, l’après-seconde guerre mondiale diffère assez largement de l’après 1914-1918 dans la mesure où les politiques de réarmement sont engagées très rapidement par les vainqueurs dès les années 1950. Les raisons en sont d’abord politiques. Un certain nombre de pays ont été démilitarisés, notamment l’Allemagne et le Japon, mais il faut en assurer la « stabilité politique et sociale » par la mise en place de bases militaires américaines en Europe et en Asie. Le nouveau partage de l’Europe s’étant effectué avec la constitution d’une large zone sous influence soviétique, il s’agit, pour les Alliés d’en éviter l’extension mais aussi de se prémunir contre l’idéologie de système soviétique : la Guerre froide est née qui va se traduire de nouvelles formes d’escalade militaire.

Suite aux énormes destructions de la guerre, plus particulièrement en Europe, la reconstruction économique, même au prix d’énormes privations, ne peut que stimuler le retour à la croissance. Combinées avec cette reconstruction, les politiques de réarmement vont conduire à de nouvelles sphères d’accumulation du capital et constituer une des bases du « boom économique » de l’après-guerre[30]. L’après-guerre voit aussi les puissances victorieuses, comme les Etats-Unis mais aussi la France tenter de maintenir leurs positions en Asie et financer les guerres de Corée, d’Indochine, puis du Vietnam. Les dépenses militaires, notamment celles des Etats-Unis et de la Russie atteignent alors des sommets[31].

Alors que certains économistes soulignent les effets bénéfiques du réarmement en termes d’emploi, de salaires, de revenus mais aussi de profits élevés pour les entreprises, d’autres stigmatisent le coût exorbitant de la course aux armements qui se fait au détriment de productions utiles et d’exportations des différents pays, mais aussi aux dépens du niveau de vie des populations. Pour chacune des deux grandes puissances protagonistes de la Guerre froide, le conflit ne saurait être simplement expliqué en termes de profits, de gains ou de pertes car les dépenses d’armement vont, dans les années 1950, largement excéder les revenus escomptés, en particulier pour les guerres engagées en Asie. Pour la Russie dont la productivité industrielle était estimée à la moitié de celle des Etats-Unis, le coût de la militarisation de l’économie a été en partie financée par le pillage et les transferts d’équipement au détriment des pays d’Europe de l’Est désormais sous son contrôle. En fait, ce qui est en jeu entre l’URSS et les Etats-Unis, c’est d’abord le conflit d’hégémonie politique, chacun d’eux cherchant à maintenir, voire à étendre sa sphère d’influence [Harman, 2009][32]. Pour beaucoup d’analystes de l’époque, le caractère ouvertement impérialiste du conflit sino-soviétique, avec l’escalade militaire de la « course aux armements » qu’il implique, ne pourra conduire qu’à l’affrontement direct entre les blocs, c’est-à-dire à la troisième guerre mondiale[33].

Alors qu’un nouveau conflit mondial semblait à beaucoup inévitable, il faut cependant constater, qu’au niveau économique, le boom de l’après-guerre avait perduré, conduisant même, après une période de restrictions et de privations pendant la reconstruction des économies européennes, à une prospérité relative , notamment en termes d’emploi et de niveau de vie pour le salariat. Le capitalisme s’était en apparence stabilisé, l’effondrement prévu n’avait pas eu lieu. Pour certains réformateurs du système, on pouvait même envisager, grâce à des réformes graduelles, de passer au socialisme[34].

C/ L’ÉCONOMIE PERMANENTE D’ARMEMENT

C’est dans ce contexte que certains économistes d’obédience marxiste ont été amenés à reconsidérer la nature de la dépense militaire. Ainsi, Paul KIDRON, met-il en avant la théorie de « l’économie permanente d’armement »[35]. Si le système économique des grandes nations semble s’être stabilisé depuis la fin de la guerre et que le boom économique s’est maintenu, il faut en expliquer les raisons. En termes marxistes, Kidron considère que, sans les dépenses d’armement, la plus-value extraite des travailleurs se serait accumulée, augmentant la composition organique du capital dans la sphère « productive » et donc venant faire pression à la baisse sur les taux de profit. Cette plus-value n’avait alors d’autre usage que de s’orienter vers la production des armes et autres secteurs de l’économie du « gaspillage ».

La « théorie » de l’économie permanente d’armement ne considérait pas qu’il serait possible d’éviter la crise qui, tôt ou tard, aurait lieu mais, dans l’immédiat, la tendance à la baisse du taux de profit se trouvait ralentie , éloignant d’autant l’avènement d’une nouvelle guerre mondiale.

Un autre élément de la théorie était mis en avant par Kidron. Grâce aux techniques de planification mises en œuvre par l’Etat, l’économie d’armement, loin d’être un handicap, pouvait constituer une solution à la surproduction latente. La planification permettait de « superviser les excès de l’industrie privée », notamment par l’intermédiaire des contrats d’armement. Certains « marxistes » de l’époque stalinienne se trouveront là confirmée la validité et l’efficacité du modèle de production planifié « soviétique », voyant même là un moyen « pacifique » d’aller vers le socialisme.

Si Kidron pensait que l’insertion de l’armement dans l’économie globale avait contribué à sa compétitivité grâce à la mise en œuvre de budgets militaires flexibles et adaptables, il mettait en garde contre les dangers de la course aux armements. Au niveau international, la rivalité entre Etats pouvait conduire à l’escalade militaire avec des mesures de représailles les uns contre les autres. Il ne s’agissait déjà plus de la seule rivalité USA-URSS mais aussi de la situation au sein de l’OTAN (retrait de la France et pressions des Etats-Unis pour pousser les Etats européens à renforcer leur contribution à la protection nucléaire, désormais nouvelle « arme de dissuasion).

L’existence d’une limite économique aux dépenses d’armement était donc essentielle à l’économie permanente d’armement[36]. Mais où fixer la limite ? Kidron proposait lui-même la réponse : « ..dans une économie de guerre, les limites sont fixées par les ressources physiques et le consentement de la population à endurer les privations et les massacres. Dans une économie d’armement, l’aptitude de l’économie à affronter la concurrence globale, aussi bien dans le domaine militaire que dans les autres formes de production, ajoute une contrainte supplémentaire ».

Les traits fondamentaux de cette économie étaient donc la permanence d’un niveau élevé de dépenses de guerre, expression de l’intervention croissante de l’Etat dans l’économie, avec des taux élevés d’accumulation du capital et un chômage réduit. Comme le dira justement A.Pozo : « n’était-ce le danger mortel de perdre la bataille finale, il était supposé que le système capitaliste avait retrouvé une nouvelle jeunesse [37].

D’autres auteurs feront de l’économie permanente d’armement, une nouvelle phase dans l’évolution du capitalisme dont les composantes étaient celles d’une concentration accrue du capital avec des firmes en position de monopole, capables d’échapper en partie à la loi de la concurrence. Ernest MANDEL modifie quelque peu la démarche en faisant, au début des années 1970, de l’économie de réarmement permanente, une des caractéristiques de son « troisième âge » du capitalisme[38]. L’extension du secteur des services mais aussi « l’inflation permanente », autres composantes de ce capitalisme également qualifié de « tardif » semblaient aussi éloigner des ruptures brutales des économies de guerre.

Pourrait-on, avec la « théorie » de l’économie permanente d’armement » mettre en évidence, depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, un cycle spécifique de l’armement fondé sur des critères économiques ? Difficilement, car, en fait, ce sont les grandes dates de la géopolitique mondiale qui vont, en particulier pour les deux grands protagonistes de la Guerre froide, influencer, avec un certain délai, le niveau et le rythme des dépenses militaires

Ainsi, au moment de la guerre de Corée, les dépenses militaires des Etats-Unis représentaient 13% du Produit intérieur brut du pays (20% en URSS à la même époque). Au début des années 1960, ce pourcentage tombe entre 7 et 9% du PIB, puis se redresse assez fortement au moment de l’aggravation de la guerre au Vietnam après 1965. Ce nouveau bond des dépenses militaires aura sa part, en 1971, dans la décision unilatérale prise par les Etats-Unis de dévaluer le dollar, de le « décrocher » du système de Bretton Woods. Le Président Nixon avait alors déclaré : les Etats-Unis ne veulent plus être les seuls «à assurer la défense du monde libre ». En 1971, pour la première fois depuis la guerre, les importations américaines avaient dépassé leurs exportations. Le « dynamisme » du secteur militaire pouvait alors contribuer à affaiblir la position concurrentielle du pays dans d’autres secteurs, mais n’empêchait pas les firmes d’armement de réaliser d’importants bénéfices. Sur le plan militaire, l’Allemagne et le Japon ne pouvaient être considérés comme concurrents des « deux grands » puisque soumis à la démilitarisation et au contrôle de leur production militaire. La France et la Grande Bretagne apparaissaient comme puissances militaires relativement mineures, la première très réticente à s’engager, dans le cadre de l’OTAN, derrière les Etats-Unis. Désormais la lutte entre « les deux Grands » semble s’atténuer au nom de la « coexistence pacifique » prônée par la Russie. Chacun des « blocs » comprenant les dangers d’un affrontement global, on était entré, au plan militaire dans l’ère de la « dissuasion nucléaire ». Ce nouvel « équilibre de la terreur » pouvait laisser espérer une hypothétique politique de désarmement réciproque[39].

Ainsi, au moment de la guerre de Corée, les dépenses militaires des Etats-Unis représentaient 13% du Produit intérieur brut du pays (20% en URSS à la même époque). Au début des années 1960, ce pourcentage tombe entre 7 et 9% du PIB, puis se redresse assez fortement au moment de l’aggravation de la guerre au Vietnam après 1965. Ce nouveau bond des dépenses militaires aura sa part, en 1971, dans la décision unilatérale prise par les Etats-Unis de dévaluer le dollar, de le « décrocher » du système de Bretton Woods. Le Président Nixon avait alors déclaré : les Etats-Unis ne veulent plus être les seuls «à assurer la défense du monde libre ». En 1971, pour la première fois depuis la guerre, les importations américaines avaient dépassé leurs exportations. Le « dynamisme » du secteur militaire pouvait alors contribuer à affaiblir la position concurrentielle du pays dans d’autres secteurs, mais n’empêchait pas les firmes d’armement de réaliser d’importants bénéfices. Sur le plan militaire, l’Allemagne et le Japon ne pouvaient être considérés comme concurrents des « deux grands » puisque soumis à la démilitarisation et au contrôle de leur production militaire. La France et la Grande Bretagne apparaissaient comme puissances militaires relativement mineures, la première très réticente à s’engager, dans le cadre de l’OTAN, derrière les Etats-Unis. Désormais la lutte entre « les deux Grands » semble s’atténuer au nom de la « coexistence pacifique » prônée par la Russie. Chacun des « blocs » comprenant les dangers d’un affrontement global, on était entré, au plan militaire dans l’ère de la « dissuasion nucléaire ». Ce nouvel « équilibre de la terreur » pouvait laisser espérer une hypothétique politique de désarmement réciproque[39].

La fin de la Guerre froide et l’effondrement politique de l’Union soviétique marquent un tournant. Pour beaucoup, il s’agissait alors de récolter « les dividendes de la paix » et on assiste à une baisse des dépenses militaires (la dépense militaire russe passe ainsi de 15% du Produit intérieur en 1987 à son plus bas niveau de 3,3% en 1998).

En fait, les conflits et les guerres régionales n’avaient jamais cessé (exemple de la guerre particulièrement meurtrière Iran-Irak entre 1981 et 1988). La seconde guerre du Golfe, avec en 1991, la campagne « Tempête du désert », marque une étape importante et pas seulement au niveau des « techniques militaires » mises en œuvre. La guerre apparaît de moins en moins comme conflit entre « nations » ou « blocs » hérités de la guerre froide que comme un affrontement autour d’intérêts géostratégiques où la maitrise de zones d’influence et de ressources énergétiques devient essentielle. La guerre tendait ainsi à se « mondialiser » et à constituer un support de plus en plus marqué au profit de multinationales de l’armement et d’intérêts privés, sous leur contrôle. Cette tendance s’accentuera, comme nous le verrons plus loin, après les évènements du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. (A suivre)

_____

[1] PERROUX F. [1958] : “La coexistence pacifique”, Tome 3, Guerre ou partage du pain?, p.489 PUF, Paris.

[2] DOLAN Chris J. [2005] : « In War we Trust. The Bush Doctrine and the Pursuit of Just War”. Ashgate Ed.

[3] HASSNER Pierre [2003] : « La Terreur et l’Empire ». Le Seuil. Essais.

[4] SHOR F. [2010] : « War in the Era of Declining US Global Hegemony” , Journal of Critical Globalization Studies. N° Spécial: Globalization and War, pp.65-75.

[5] GROS Frédéric [2006] « Etats de violence. Essai sur la fin de la guerre » Gallimard.

[6] Nous sommes évidemment loin du « soldat-citoyen » de l’armée populaire préconisée pour la France par Jean JAURES dans « L’armée nouvelle » publié en 1908. Voir notamment le Chap. X : Le ressort moral et social. L’armée, la patrie et le prolétariat (pp. 377-496), Tome II, Editions de l’Imprimerie Nationale [1992].

[7] Le philosophe Daniel BENSAID écrivait déjà en 2003 : « Il serait illusoire de croire qu’une circulation sans frontières des capitaux et des marchandises pourrait aller sans une circulation sans frontières de la violence et sans une dissémination de ses acteurs non étatiques. Et tout aussi illusoire d’imaginer que la privatisation généralisée de la production, des services, de l’information, du droit, du vivant, du savoir, de l’espace, puisse ne pas aboutir à une privatisation de l’exercice de la violence, d’autant que les techniques de l’armement s’y prêtent ». BENSAID D. [2003] : « Le nouvel internationalisme. Contre les guerres impériales et la privatisation du monde », Ed. Textuel.

[8] BADIE Bertrand [2014] : « Le temps des humiliés », Ed. Odile Jacob et « Le Monde » : « L’opération au Mali marque un périlleux retour aux conflits d’antan », 23 Janvier 2013.

[9] Ainsi, la moitié des moteurs des hélicoptères russes Mi-8 et Mi-24 ainsi que de plusieurs avions de combat, le missile russe SS-18 et les systèmes de guidage de plusieurs types de ces missiles, 60 % des moteurs des navires de guerre russes et d’autres équipements étaient produits dans des villes du Sud-Est ukrainien dont certaines passées rapidement aux mains des « séparatistes » : Kharkov, Dniepopetrovsk, Zaporojia, etc. Vladimir Poutine a exigé, en mai 2014, que toutes les commandes militaires soient désormais assurées par des entreprises russes. Outre la complexité et le coût des « reconversions », les conséquences pour la main d’œuvre ukrainienne sont aujourd’hui catastrophiques. « Les industries d’armement ukrainienne et russe », Le FIGARO Economie, 6 juin 2014.

[10] Dans le N° spécial de la Revue « ESPRIT : « Le nouveau désordre mondial », Août-Sept. 2014.

[11] Quelques exemples : la fabrication des véhicules militaires de transport entre dans la même rubrique que les véhicules automobiles; pas de distinction entre les matériels navals et aérospatiaux selon l’usage civil ou militaire (un navire de guerre est considéré de la même manière qu’un navire de commerce !) ; plus important encore, l’intégration et la prise en compte des coûts de l’innovation technologique (composants, systèmes informatiques, électroniques, optiques, tous les matériels embarqués par exemple dans les tanks, les avions ou les drones) ne peuvent être distingués selon leur usage final, civil ou militaire, etc..

[12] Pour une approche plus précise, voir SERFATI Claude [2014] : « L’industrie française de défense ». La Documentation française, p.17 et suiv.

[13] CEA, Commissariat à l’Energie Atomique. Son statut est celui d’un EPIC (Etablissement à caractère industriel et commercial). Il était jusqu’à présent contrôlé à 60% par AREVA, concepteur et fabricant de l’EPR (European Pressurized Reactor). EDF doit reprendre certaines activités d’Areva pour remplacer peu à peu le parc nucléaire français actuel par ces EPR de nouvelle génération.

Ce programme nucléaire, très largement déficitaire, a encore accumulé 2 milliards de pertes en 2015 et AREVA doit être recapitalisé par l’Etat, donc par les contribuables. Qui pourrait dans cette affaire déterminer la part du « militaire » dans le déficit ?

[14] Les résultats, pas toujours rapportés aux mêmes bases et avec des méthodes d’évaluation différentes selon les pays, indiquent pour la France, une baisse de moitié du ratio au cours des 50 dernières années puisque passant de 4% au début des années 1960 à 2% en 2010, ratio qui serait même tombé à 1,5% en 2014 avant de se redresser assez nettement ces deux dernières années. Par comparaison, pour les Etats-Unis, au début des années 2010, les dépenses militaires sur le PIB auraient représenté 5,1%.

[15] Les OPEX sont justifiées par la nécessaire disponibilité opérationnelle des forces armées, appelées à intervenir à tout moment hors du territoire. Ainsi, en 2014, où il a été notamment décidé d’intervenir au Mali (opération Serval) et en Centre Afrique (opération Sangaris), les OPEX auraient coûté 1,1 milliard d’euros, trois fois les sommes initialement prévues (450 millions d’euros).

[16] STIGLITZ E. , BILMES L. [2008] : « Une guerre à 3000 milliards de dollars ». Traduction française Fayard.

[17] PERROUX F. [1958] : « La coexistence pacifique », tome 3, Guerre ou partage du pain, PUF, p.417.

[18] Voir, pour la France, le tableau en Annexe. Notons simplement que les sociétés dites d’armement cotées en Bourse n’ont pas un rendement (dividende/cours) supérieur à la moyenne du marché. En revanche, la volatilité de la plupart d’entre elles est moindre. En particulier, lors des crises boursières de Juin-Août 2015 et encore de janvier 2016, leurs cours ont moins baissé que le marché dans son ensemble.

[19] Concernant la France de l’Occupation, entre 1940 et 1944, les circuits de production et de fournitures d’armes, d’équipement, de vivres avec l’Allemagne ont ainsi permis à certains industriels et intermédiaires de réaliser d’immenses fortunes. Voir HAZERA J.C., ROCHEBRUNE R. : Les Patrons sous l’Occupation » . Odile Jacob, Paris, nouvelle édition.

[20] Parmi eux, Bernard BARUCH, un Démocrate du Sud, financier bien connu à Wall Street et membre du « brain trust » de F.D. Roosevelt, avait été le responsable du « War Industry Board » pendant la 1ère guerre mondiale. Cette expérience de « planification contrôlée » devait, selon BARUCH, être reprise pour la préparation du prochain conflit à venir mais il fallait remettre en cause le « Sherman Act », la loi anti-trust jugée trop « rigide ».

[21] « If we face the choice of profits or peace, the Nation will answer, must answer, we choose peace », F.D. Roosevelt, Adresse de campagne en 1936. Encore en 1940 : “I don’t want to see a single war millionaire created in the United States as a result of this world disaster. I think everybody is entitled to a reasonable profit”. Cité par BRANDES S.J. [1997] : “Warhogs. A History of War Profits in America”. The University Press of Kentucky.

[22] HIGGS Robert [2006]: “Depression, War and Cold War”, Oxford University Press, chap.9: “Profits of US Defense Contractors”, pp.186-194.

STIGLER G.J., FRIEDLAND C. [1971] : “Profits of Defense Contractors”. American Economic Review 61 (4), pp.694-96.

[23] PIGOU A.C. [1921] : “The Political Economy of War” , Mac Millan, Londres. Voir surtout les chapitres 10 et 17.

[24] BARBER W.J. [1996] : « Designs within Disorder : F.D. Roosevelt, the Economists and the Shaping of American Economic Policy, 1933-1945” . Cambridge University Press.

[25] BARAN P.- SWEEZY P. [1968] : « Le capitalisme monopoliste : un essai sur la société industrielle américaine », Ed. F. Maspéro. Paris.

[26] En Allemagne, c’est dès 1933-34 que débute la militarisation de l’Economie, notamment par la construction des infrastructures pour le transport des équipements militaires. De 700 millions de marks en 1932, les dépenses de l’Etat pour le réarmement passent à 5,4 milliards en 1935, puis 10,2 milliards en 1936 (1,3% du PIB en 1932 et déjà 18% du PIB en 1935). Mais nous sommes déjà dans un contexte d’économie de guerre avec une production d’armes qui augmentera de 75% entre 1932 et 1938 (+ 109% pour les biens d’investissement, seulement +32% pour les biens de consommation). Une réduction spectaculaire du chômage est obtenue grâce un programme de travaux publics et la militarisation de la main d’œuvre (salaires très bas et dures conditions de travail, les syndicats ayant été liquidés dès mars 1935). La mobilisation de plus de deux millions de jeunes (dans l’armée et dans la bureaucratie national-socialiste) alors qu’une loi de 1934 interdisait le travail des femmes contribua aussi à réduire le chômage . Voir OVERY R.J. [1982]: “The Nazi Economic Recovery” . Mac Millan Press, Londres, pp. 3 et 50.

[27] En termes de “production militaire”, les chiffres sont impressionnants. Aux Etats-Unis, entre mi-1940 et mi-1945, ont été fabriqués : 86.338 tanks, 297.000 avions, 17.400.000 fusils, 315.000 pièces d’artillerie et mortiers, 64.500 bateaux d’abordage, 5400 cargos et bateaux. Voir KOISTINEN P.A.[2004] : « Arsenal of World War II ». The Political Economy of American Warfare, 1940-1945 ». University Press of Kansas. Par comparaison, entre 1939 et 1945, on estime que la production de munitions a été multipliée par 5 en Allemagne, par 10 au Japon, par 25 en Grande-Bretagne, par 50 aux Etats-Unis. Rappelons qu’en Allemagne, la production de guerre a été engagée bien avant 1939. STERNBERG F. [1951]: “Capitalism and Socialism on Trial”, Londres, 1951, p.438.

[28] WADELL parle d’une “military-corporate alliance”. Aux Etats-Unis, la bureaucratie de guerre de la seconde guerre mondiale est calquée sur celle de la première. Un « bureau des ressources de guerre », le War Resources Board qui devient en 1942 le War Production Board est institué. Il est doublé par un « Supply Priorities and Allocations Board », chargé de répartir les fournitures et les approvisionnements, civils et militaires. Seule une petite partie du personnel politico-administratif du New Deal y sera recyclée.

[29] HIGGS Robert [2006]: “Depression, War and Cold War” . Oxford University Press. p.72

[30] En 1950, la part des dépenses militaires dans le Produit National aux Etats-Unis a atteint 13 %, on estime qu’il avait, en URSS, dépassé les 20%.

[31] La part prise par les budgets d’armement dans la dépense mondiale est en effet devenue considérable. En 1962, avant même que la guerre du Vietnam ne les fasse encore augmenter (côté américain mais aussi côté russe) une étude des Nations Unies les évalue mondialement à 120 milliards de dollars courants, ce qui représentait entre 8 et 9 % du total de la production mondiale de biens et de services et plus des deux tiers du revenu national de tous les pays sous-développés. C’était aussi l’équivalent de la valeur du total mondial annuel des exportations de marchandises et environ la moitié de la formation brute de capital au niveau mondial. UNITED NATIONS [1962] : « Economic and Social Consequences of Disarmament », New York, p.4.

[32] HARMAN Chris [2009] « Zombie Capitalism. Global Crisis and the Relevance of Marx », Bookmarks Publications, Londres, pp. 180-81.

[33] Voir, dans une perspective marxiste HALLAS D. [1951) « Problems of Rearmament » consacré à l’Angleterre de l’immédiat après-guerre et CLIFF Tony [1957] : «Perspectives of the Permanent War Economy » pour une approche plus générale. Textes publiés dans « Socialist Review » reproduits dans : marxists.org.archive

[34] En suivant par exemple le modèle proposé, dès avant la guerre, par un économiste hongrois, de l’Académie des Sciences soviétique, Eugen Varga qui avait été très influencé par l’expérience du réarmement « planifié » en Allemagne. VARGA E. [1939] : « Two Systems : Capitalism and Socialism ». Laurence Wishard.

[35] KIDRON M. [1967] : « A Permanent War Economy ». International Socialism, Spring, pp.1-25, www.marxists.org.

[36] Une des faiblesses de la « théorie » de l’économie permanente d’armement, tout comme celle de Baran et Sweezy d’ailleurs, c’est le manque d’éléments empiriques pouvant venir à l’appui des démonstrations. Pourtant, dans les années 1970, plusieurs études partielles ont tenté de vérifier la validité de la relation entre certains indicateurs de croissance et le niveau de dépense militaire. Une étude de A. Szymanski a comparé, pour 18 pays, les taux croissance, les niveaux d’emploi, les dépenses militaires par rapport au Produit National Brut . Pas de résultats probants dans la mesure où, dans la plupart des cas, les pays à revenus plus élevés ne dépensaient pas nécessairement une plus grande part de leur PNB en armements. SZYMANSKI A. [1973] : « Military Spending and Economic Stagnation ». American Journal of Sociology, n°1, vol.79.

[37] POZO G. [2010] : « Reassessing the Permanent Arms Economy » , International Socialism, N° 127, Juin. London.

[38] MANDEL Ernest [1997] : « Le troisième âge du capitalisme ». Dernière édition révisée en français . Les Editions de la passion, Paris.

[39] Dans un des rares ouvrages français se proposant d’établir un rapport « conceptuel » entre la guerre et l’économie, Christian SCHMIDT utilise ces périodes de « dissuasion » pour, à l’aide de la théorie des jeux, évaluer les modes de résolution des crises internationales et des choix qui pourraient être faits, pour chaque pays, entre « l’efficacité militaire » et « l’efficacité économique ». Est-il besoin de dire que cet apport des économistes mathématiciens à la « théorie » de la guerre n’est pas très convaincant ? SCHMIDT C. [1991] : « Penser la guerre, penser l’économie ». Editions O. Jacob. Paris. Chap. IV et V.

Soyez le premier à commenter