Le dimanche 7 octobre 2012, l’élection présidentielle aura lieu au Venezuela. Les résultats de cette élection auront un impact à l’échelle du «Cône Sud». Les sondages donnent Hugo Chavez, Bonaparte-Bolivar sui generis, gagnant. La droite semble toutefois disposer d’une position bien meilleure que lors de la catastrophe électorale de 2002 et 2003 – suite à l’échec de la tentative de coup d’Etat – ou de 2004, année où sa non-participation assura au «chavisme» l’hégémonie complète dans le Congrès. La droite se réorganisa, mettant de côté l’orientation «golpiste» et de stricte dénonciation de la «fraude» électorale qui ne tenait pas la route. Henrique Capriles Radonski, à la tête de la Mesa Unitaria Démocratiqua (MUD), incarne le choix d’une autre stratégie de la droite pour affronter Chavez et son parti, au sens propre du terme: le PSUV (Partido Socialiste Unido de Venezuela), créé en 2007.

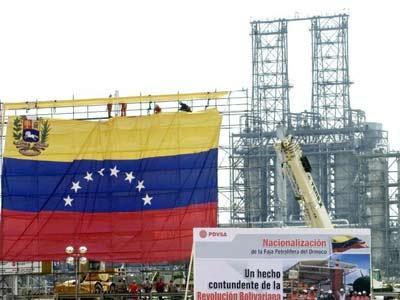

Une orientation qui a abouti à une avancée significative lors des élections législatives de septembre 2010. Une progression qui se nourrit des impasses de ce que certains ont appelé, avec «audace» ou incompétence, le «socialisme du XXIe siècle». Les changements introduits par le «chavisme» reposent, pour l’essentiel sur une redistribution sociale de la rente pétrolière, accompagnée par aucun changement significatif dans la structure productive du pays. Ce qui ressort des chiffres donnés par la Banque centrale du Venezuela ou l’Instituto Nacional de Estadistica y Conindustria. Alors que le prix du baril de pétrole se situait en moyenne à 14 dollars en 1998, il était à 102 dollars en 2012. En 1998, la production de PVDSA (entreprise étatique du pétrole) était de 3,5 millions de barils/jour; en 2011 de 2,4 millions. Mais les travailleurs employés par PVDSA étaient au nombre de 32’000 en 1996 et de 105’000 en 2011. Les importations ont fait un bond en avant, passant de 17,75 milliards de dollars en 1998 à 29,93 milliards en 2011, mais l’inflation a passé de 20,03% en 1999 à 27,9% en 2011. La part de la population dans l’économie dite informelle reste de 43%. Une fraction substantielle dépend donc de «l’assistance sociale». Aucun système sérieux d’imposition directe n’a été mis en place pour assurer une redistribution qui ne repose pas sur la manne de la rente pétrolière; une imposition qui toucherait aussi la «bolibourgeoisie», la néo-bourgeoisie issue et attachée au régime. On est loin du «socialisme du XXIe siècle», formule mise au point par Heinz Dieterich qui ne la revendique plus.

Ces élections suscitent un débat dans la gauche européenne, spécialement en France. Ainsi, en date du 5 octobre 2012, Marc Saint-Upéry, spécialiste de l’Amérique latine, envoyait une lettre qu’il nous semble important de citer avant la publication de l’article que les lecteurs et lectrices du site alencontre.org pourront lire ci-dessous.

Marc Saint-Upéry écrit: «Chères et chers camarades et ami·e·s, En tant qu’individu, Jean-Luc Mélenchon – pour qui j’ai voté en avril 2012 parce que je vote pour un espace politique, un programme et des idées en fonction du contexte stratégique, pas pour un leader providentiel – a le droit de nourrir de bonne ou de mauvaise foi les illusions et les convictions approximatives et désinformées qui lui chantent. En tant que dirigeant politique, c’est une autre histoire. Après quelques années où ce thème avait été heureusement plus ou moins mis en sourdine, voilà qu’il se lance dans une campagne tonitruante de défense et de légitimation du régime d’Hugo Chavez. La vérité est triste à dire: sur le Venezuela, comme sur un certain nombre de questions latino-américaines, Jean-Luc Mélenchon et les dirigeants du Parti de Gauche qui partagent son enthousiasme pour un régime en pleine décadence – un régime qui, entre autres aberrations, envoie en prison des syndicalistes appartenant à sa propre centrale bolivarienne quand ils osent revendiquer et faire grève [«l’autonomie du mouvement syndical est un poison contre-révolutionnaire hérité de la IVe République (du Venezuela entre 1958 et 1999)», Chavez dixit] – ne savent pas de quoi ils parlent et prennent des vessies pour des lanternes. Plus grave: en légitimant de leur autorité un amas confus de demi-vérités et de vrais mensonges, ils trompent les militants et les électeurs. Quel que soit leur degré de bonne foi ignorante et de naïveté sincère, ils assument ce faisant une grave responsabilité idéologique face à l’avenir.

Il est temps d’ouvrir un débat sérieux au sein du Front de Gauche et dans la gauche en général sur ces questions, et d’y convier aussi d’autres voix que les béni-oui-oui du paradis bolivarien ou leurs adversaires chéris, les perroquets de l’antichavisme hystérique en pilotage automatique. Je ne me fais pas d’illusions excessives, car je connais bien la profondeur des réflexes légitimistes et la peur panique de «laver son linge sale en public». Mais j’estime que la campagne pro-Chavez sans nuances de Jean-Luc Mélenchon et autres incarnent des réflexes qu’une gauche décente et cohérente ne peut plus se permettre au XXIe siècle, et j’ose croire que des milliers de militants du Front de Gauche n’accepteront pas que ces vieux tropismes servent à étouffer tout débat.» Marc Saint-Upéry a accompagné cette lettre d’une série de documents – portant respectivement sur la pauvreté, l’économie et la bolibourgeoisie – que nous publions à la suite de son article paru dans Le Monde daté du vendredi 5 octobre 2012. (Rédaction A l’Encontre)

*****

Présenter aujourd’hui l’expérience chaviste comme une inspiration pour la gauche européenne est tout simplement une escroquerie intellectuelle. Si l’on prétend débattre du Venezuela, mieux vaut ne pas substituer à une analyse sérieuse des demi-vérités propagandistes glanées lors de visites guidées dans les villages Potemkine du cirque bolivarien.

Observateur et militant sur le terrain des processus politiques et sociaux sud-américains depuis quinze ans, je suis aussi électeur du Front de gauche. C’est à ce double titre que je souhaite apporter mon point de vue.

Bénéficiaire de la plus abondante manne pétrolière de son histoire, le Venezuela a engagé à partir de fin de l’année 2003 une politique de réduction de la pauvreté méritoire mais très problématique dans ses méthodes comme dans sa substance.

Elle se heurte depuis cinq ans à des limites intrinsèques tandis que persistent ou s’aggravent des problèmes aigus d’insécurité, d’inflation, de logement et de sous-emploi. Quant à la marche vers le «socialisme», signalons simplement que la part du secteur privé dans la formation du PIB vénézuélien a en fait augmenté sous les mandats d’Hugo Chavez.

Parallèlement à la décadence avérée des «missions» bolivariennes – brièvement revitalisées à coups de pétrodollars avant chaque élection –, ce qui fait défaut, c’est une véritable politique sociale articulée à une réforme cohérente de l’appareil d’Etat. Le social, au Venezuela, ce sont des opérations de commando extra-institutionnelles, sans horizon soutenable défini, parfois militarisées, ou bien directement gérées par un Etat étranger en échange de cadeaux pétroliers.

Nul besoin de prêter l’oreille à la propagande de la droite locale pour comprendre comment cette politique velléitaire s’inscrit dans la logique perverse du pétro-Etat vénézuélien. Dans un document datant de 2011, le Parti communiste vénézuélien, allié discrètement réticent d’Hugo Chavez, signale que non seulement «le modèle de capitalisme dépendant rentier et improductif dominant dans notre pays se perpétue, mais qu’il se renforce».

Nul besoin de prêter l’oreille à la propagande de la droite locale pour comprendre comment cette politique velléitaire s’inscrit dans la logique perverse du pétro-Etat vénézuélien. Dans un document datant de 2011, le Parti communiste vénézuélien, allié discrètement réticent d’Hugo Chavez, signale que non seulement «le modèle de capitalisme dépendant rentier et improductif dominant dans notre pays se perpétue, mais qu’il se renforce».

On ne constate «aucun progrès en matière de diversification de l’économie» mais au contraire un grave approfondissement de sa dépendance – technologique et alimentaire en particulier – et le triomphe d’une bourgeoisie importatrice parasitaire.

Les communistes vénézuéliens soulignent en outre que les initiatives économiques de type coopérative ou «entreprise de production sociale» promues marginalement par le régime ont «très peu de succès» – un euphémisme poli vu les désastres observables sur le terrain.

Dénonçant les dégâts de l’hyperprésidentialisme et l’absence totale «d’instances de direction collective», ils décrivent l’Etat bolivarien comme «hautement inefficace», constatent une «intensification de la corruption» et déplorent, à côté d’avancées sociales partielles et fragiles, une véritable «régression en matière de planification, de coordination et de prestation d’une série de services publics fondamentaux». Conclusion: «On ne peut plus occulter le fossé entre le discours «socialiste» de certains acteurs gouvernementaux et la pratique concrète du gouvernement, et la tension qui en résulte atteint un point critique.»

C’est le même diagnostic qu’émettent les nombreuses organisations politiques et sociales de gauche et les dizaines de milliers de militants progressistes honnêtes qui, ces dernières années, ont pris leurs distances à l’égard du processus bolivarien. Aussitôt traités de «traîtres» et d’«agents de l’Empire» par les sbires du régime, ils ont pourtant cent fois raison de dénoncer ses contradictions criantes et la culture politique ultra-autoritaire constamment réaffirmée par la voix de son maître: «J’exige la loyauté absolue envers mon leadership. Je ne suis pas un individu, je suis un peuple… Unité, discussion libre et ouverte, mais loyauté… Tout le reste est trahison.» (Hugo Chavez, janvier 2010.)

Résumons. Sur le plan social, aux efforts redistributifs des années 2004-2006 – passablement erratiques mais ayant eu le mérite de mettre la question sociale au centre du débat politique – a succédé une phase de stagnation liée aux gravissimes dysfonctions d’un Etat rentier colonisé par la boliburguesía (la «bourgeoisie bolivarienne»).

Sur le plan économique, on constate l’approfondissement vertigineux d’un modèle parasitaire, dépendant et corrompu que Chavez n’a pas inventé, mais dont il a porté à l’extrême tous les traits les plus néfastes. Sur le plan international, il y a longtemps que tout le monde sait en Amérique latine que, du fait de ses incohérences et de son histrionisme stérile, Chavez a perdu la bataille du leadership régional.

Le discours «anti-impérialiste» du régime, dont les relations pétrocommerciales avec les Etats-Unis sont excellentes, se résume à un soutien indéfectible et tonitruant à Mouammar Kadhafi, Bachar Al-Assad, Mahmoud Ahmadinejad ou Alexandre Loukachenko. Qui plus est, Chavez est pathétiquement dépendant des multinationales brésiliennes et mange dans la main de son «meilleur ami», le président colombien Juan Manuel Santos, allié crucial de Washington.

Au niveau des pratiques institutionnelles, le gouvernement de Chavez n’est certes pas une dictature, mais, pour prendre une comparaison européenne, sur un gradient d’autoritarisme manipulateur qui irait de Silvio Berlusconi à Vladimir Poutine, il est très proche dans ses méthodes et son esprit d’un régime comme celui de Viktor Orban en Hongrie.

Justice aux ordres, criminalisation des mouvements sociaux et du syndicalisme de lutte (les «affaires Tarnac» de Chavez se comptent par dizaines), incarcérations arbitraires, interdictions professionnelles, confusion systématique du parti et de l’Etat, mépris des mécanismes et des garanties définis par la Constitution bolivarienne, tolérance complice de la corruption dans les rangs du pouvoir et protection éhontée des nouveaux riches au service du régime, la liste des abus et des violations est copieuse.

Enfin, en termes d’éthique militante, Chavez et son parti croupion incarnent un modèle hyper-caudilliste caractérisé par ses tendances mafieuses et son charlatanisme idéologique.

Malgré une érosion électorale constante depuis 2007, Chavez conserve suffisamment de capital charismatique pour gagner les élections, et les Vénézuéliens ont le droit de choisir leurs dirigeants sans ingérences extérieures ni campagnes de diabolisation. Mais sur le fond, le «modèle» bolivarien est exactement le contraire de ce à quoi devrait aspirer une gauche digne de ce nom.

___

Marc Saint-Upéry est essayiste et traducteur. Il est l’auteur du Rêve de Bolivar: le défi des gauches sud-américaines.

*****

I. Venezuela: le social

Trois textes fondamentaux sur la question de la pauvreté et des luttes sociales au Venezuela: 1° La confession de la bouche de Chavez même du caractère complètement improvisé et électoraliste des «missions» bolivariennes; 2° extrait d’un entretien de fin 2011 avec Marino Alvarado, coordinateur de l’organisation de défense des droits de l’homme vénézuélienne PROVEA; 3° article du même datant de septembre 2012.

Avec la candeur qui le caractérise et qui fait tout son charme aux yeux de ceux qui le fréquentent, Hugo Chavez a lui-même confirmé l’origine strictement électoraliste et le caractère d’improvisation, en marge de toute logique de politique publique cohérente et soutenable, des «missions» bolivariennes:

«Il faut se souvenir que suite au coup d’État [d’avril 2002], à l’usure du gouvernement, à la crise de gouvernabilité, à la crise économique et à nos propres erreurs, il y a eu un moment où nous nous sommes retrouvés à égalité avec l’opposition, voire derrière elle. Il y a un institut de sondage international recommandé par un ami qui est venu vers le milieu de l’année 2003, ils ont passé à peu près deux mois ici, et ils sont venus me voir au Palais présidentiel pour me transmettre une nouvelle explosive: ‘‘Président, si le référendum avait lieu aujourd’hui, vous perdriez.’’ Je me souviens que ce soir-là, ça a fait sur moi l’effet d’une bombe… C’est à ce moment-là que nous avons commencé à travailler avec les missions, nous avons conçu la première et j’ai demandé son aide à Fidel. Je lui ai dit: ‘‘Écoute, j’ai une idée, attaquer par en bas de toutes nos forces’’, et il m’a dit: ‘‘S’il y a un domaine où je m’y connais, c’est bien celui-là, compte sur moi.’’ Et les médecins ont commencé à arriver par centaines, un véritable pont aérien, des avions qui viennent, des avions qui s’en vont à la recherche de ressources… Et nous avons commencé à inventer les missions… et alors nous avons commencé à remonter dans les sondages, et les sondages ne mentent pas. Il n’y a pas de magie dans cette affaire, c’est de la politique, il n’y a pas de magie, et vous voyez les résultats.»

Cité in Nelly Arenas, «El proyecto chavista. Entre el viejo y el nuevo populismo», Ecuador Debate, n.66, décembre 2005. Texte original consultable à l’adresse suivante: http://www.aporrea.org/audio/2004/12/intervencin_del_presidente__en_la_reunin_de_alto__nivel__viernes_12_nov_04.pdf

_______

«Au Venezuela, la lutte contre la pauvreté commence à stagner»

Le Programme vénézuélien d’Éducation-Action sur les Droits de l’Homme (PROVEA) a été fondé le 15 octobre 1988 afin de promouvoir une conception intégrale des droits de l’homme incluant les droits économiques, sociaux et culturels. Ses fondateurs sont Ligia Bolivar, qui venait d’Amnesty International, Dianorah Petty, qui travaillait avec les communautés chrétiennes de base dans les quartiers populaires de Caracas, et Raúl Cubas, un militant de gauche argentin qui avait vécu l’horreur de l’ESMA (École de Mécanique de la Marine à Buenos Aires, transformée en centre de détention et de torture) pendant la dictature militaire de Videla. PROVEA entend promouvoir les valeurs et les contenus transformateurs humanistes inclus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, dans le but de contribuer à la construction historique d’une société démocratique fondée sur le pluralisme, la solidarité, la participation et l’égalité économique et sociale.

Profondément lié à l’histoire des mouvements sociaux progressistes au Venezuela, PROVEA a participé aux côtés de nombreux autres acteurs de la société civile au processus initial de discussion et d’élaboration de la Constitution bolivarienne en 1999, ce tout en conservant sa pleine indépendance. Il publie un rapport annuel et met à disposition de la société une série d’autres outils de travail. Il est aujourd’hui particulièrement en pointe dans la défense des travailleurs, syndicalistes et activistes communautaires et sociaux victimes de la répression du gouvernement d’Hugo Chavez. Marino Alvarado est son actuel coordinateur et porte-parole.

Marino Alvarado: «Au Venezuela, la lutte contre la pauvreté commence à stagner»

Marino Alvarado: «Au Venezuela, la lutte contre la pauvreté commence à stagner»

Roberto Giusti, El Universal, 9 octobre 2011.

…

– Quelles sont les avancées réelles du gouvernement?

– Il y a deux aspects positifs qu’il faut reconnaître dans l’action du gouvernement du président Chavez: la réduction de la pauvreté et celle de l’exclusion scolaire. Mais le gouvernement tait une réalité que nous avons signalée depuis deux ans: au Venezuela, depuis quatre ans, la lutte contre la pauvreté a commencé à stagner. Si l’on examine les chiffres de l’INE (Institut National des Statistiques), on constate que de 2004 à 2006, le taux de pauvreté est passé de 29,6% à 22,9%, qu’en 2009 il a atteint un minimum de 19,1 %, en passant par 19,8 % en 2007, avec cette année un chiffre similaire à celui de 2008 (20,2 %), soit 20,1 %.

– C’est également vrai de l’extrême pauvreté?

– Là aussi il y a stagnation. Les chiffres de l’INE pour 2011 indiquent ce que nous observions l’année dernière: il existe les conditions pour que la pauvreté recommence à croître au Venezuela. Il ne s’agit encore que d’une croissance minime, mais il est nécessaire de le souligner parce que jusqu’ici, la tendance allait dans le bon sens.

– Peut-on dire que la pauvreté a augmenté au Venezuela en 2011?

– Elle a légèrement augmenté en 2011 et il y a une explication à cela. Quand on examine les statistiques officielles, on constate qu’en 2005, le président Chavez a présenté une mission (plus tard baptisé Mission Che Guevara) annonçant que, d’ici trois ans, il ramènerait taux de chômage à zéro. Or la lutte contre le chômage s’est paralysée et nous constatons au contraire une légère augmentation. Lorsqu’on analyse les investissements en matière de santé, on constate qu’ils sont en baisse depuis quatre ans. Parallèlement, le gouvernement s’efforce de relancer certaines missions, ce qui est un symptôme du rendement décroissant des politiques sociales, que la raison en soit l’inefficacité ou la diminution des investissements.

– Quels sont les chiffres lorsqu’on analyse la pauvreté au niveau régional?

– D’après les chiffres de l’INE, il y a des États où la pauvreté a augmenté de dix points. Il y a huit ou neuf États où la pauvreté a augmenté entre 2009 et aujourd’hui. Il y a de quoi s’alarmer de cette situation de stagnation parce que cela signifie que la pauvreté risque d’augmenter. Et cela signifie une régression en matière de droits de l’homme.

– Un autre sujet dont on parle peu est celui des assassinats de syndicalistes.

– Depuis 2005, plus de 250 syndicalistes ont été assassinés. Mais si nous y ajoutons les chiffres que PROVEA fournira dans son rapport annuel [de 2011], il nous faut parler d’environ 270 victimes. Il est vrai que la quasi-totalité de ces incidents est liée à des affrontements internes entre syndicats, notamment dans le secteur de la construction et en particulier dans l’État de Bolivar. Mais il y a une responsabilité de l’État vénézuélien sous deux aspects: d’abord par omission, parce qu’il n’y a ni enquête ni sanction, ce qui ne peut qu’encourager le déchaînement de la violence; ensuite parce que certains syndicalistes assassinés avaient sollicité la protection du Ministère public, et qu’elle ne leur a pas été accordée.

– Quelle est la cause de cette inertie?

– Ce qui est inquiétant, c’est l’indifférence des institutions étatiques. D’un côté le président Chavez a déclaré en 2009 qu’il fallait enquêter sur les crimes contre des syndicalistes, mais un an plus tard, il a prétendu qu’il n’y avait aucun assassinat de syndicaliste au Venezuela. Dans le rapport du Défenseur du Peuple (ombudsman), il n’y a pas un mot sur le sujet.

– À qui faut-il attribuer la responsabilité de ces meurtres?

– À des mafias qui utilisent le syndicalisme pour faire des affaires. L’enjeu, ce sont les sommes élevées liées à la vente de postes de travail et à l’extorsion exercée contre les entreprises du bâtiment. Une bonne partie des syndicats qui apparaissent comme responsables de ces meurtres s’identifient au courant bolivarien; cela ne veut pas dire que le gouvernement est impliqué, mais que ces gens se déclarent partisans de Chavez. Ce qui est notable, c’est l’indifférence des directions syndicales. Nous nous sommes réunis avec des syndicats de l’opposition et des syndicats chavistes et, sauf en 2011, où ils ont manifesté une certaine préoccupation, ce qui a prévalu, c’est l’indifférence. C’est très dommageable pour le syndicalisme honnête et de classe qui s’efforce de développer un travail à la base.

– Mais lorsque les syndicalistes développent ce travail, on les met en prison.

– Oui, car l’autre problème est la criminalisation de l’exercice de la liberté syndicale. Comme l’ont signalé y compris des dirigeants syndicaux chavistes, ce gouvernement est antisyndical. Il a d’abord tenté de coopter le mouvement syndical en détruisant la CTV [syndicat social-démocrate traditionnel, aujourd’hui dans l’opposition] et comme il n’y est pas arrivé, il essaye de contrôler les directions syndicales bolivariennes.

– Et il y parvient?

– Il existe un secteur de ces directions qui est pro-gouvernement et anti-ouvrier, qui tourne le dos aux travailleurs. Mais il existe un autre secteur également chaviste qui fait valoir ses droits et se voit soumis à des procès pénaux. Le cas le plus emblématique est celui de Rubén González, qui a été emprisonné pendant un an et reste aujourd’hui en liberté surveillée. Un total de 120 syndicalistes ont fait l’objet de poursuites pénales, et plus de la moitié d’entre eux sont en fait des sympathisants du gouvernement. Le gouvernement persécute ses propres dirigeants syndicaux.

– Il semble évident que tout cela est lié aux reproches faits au Venezuela en matière de respect de la séparation des pouvoirs.

– Un nombre important de pays ont fait cette observation à Genève. Je pense que le président du Tribunal suprême de Justice vénézuélien avait du mal à se retenir de rire lorsqu’il a déclaré qu’au Venezuela il existe un équilibre des pouvoirs. Et ce manque d’indépendance du pouvoir judiciaire affecte les droits de l’homme, parce que pour les défendre, il faut recourir aux tribunaux et qu’un nombre important de juges émettent des sentences qui ne sont pas conformes au droit, mais à leurs sympathies politiques. Nous avons un système judiciaire qui défend l’État, et non pas les citoyens.

– N’est-il pas évident que c’est parce que la démocratie au Venezuela est une fiction, du moins en ce qui concerne l’équilibre des pouvoirs?

– On a un régime qui prétend promouvoir toujours plus de démocratie et d’initiative citoyenne et qui ne croit ni en l’une ni en l’autre. Il y a une vague montante de protestation sociale et ceux qui descendent dans la rue, ce sont les pauvres, qui le plus souvent s’identifient à Chavez. Et s’ils protestent, c’est parce que cela fait douze ans que nous entendons un discours qui dit que les gens doivent prendre l’initiative et défendre leurs droits. Mais qu’est-ce qui se passe quand les gens descendent dans la rue pour mettre en pratique ce discours officiel? On les reçoit à coup de gaz lacrymogène.

– On fait l’éloge de la protestation et puis on la réprime.

– Le peuple, qui est entré en action sur la base du discours de la démocratie participative, a obtenu comme toute réponse la criminalisation de la protestation. Aujourd’hui plus de 2 500 activistes sociaux font l’objet de poursuites pénales, et au cours des trois dernières années, trente d’entre eux ont été incarcérés.

…

_________

Progrès et stagnation dans la lutte contre la pauvreté au Venezuela

Marino Alvarado (Provea)

Il n’y a aucun doute qu’un des acquis les plus importants en matière de droits de l’homme pendant les treize ans de mandat du président Chavez est la réduction de la pauvreté. Une des caractéristiques de ce gouvernement a été en son discours systématique en faveur des plus pauvres et de leur intervention active. Sur le plan symbolique, toute sa politique tourne autour de la conquête de la dignité des plus défavorisés.

Les résultats indiquent qu’il ne s’agit pas seulement d’un discours. Effectivement, de nombreux pauvres ont bénéficié des politiques mises en œuvre. Il faut toutefois signaler d’emblée que cela ne signifie pas que les conditions de vie des pauvres au Venezuela se sont améliorées et qu’ils bénéficient aujourd’hui d’une meilleure qualité de vie. De nombreux autres facteurs, dont certains seront analysés ici, indiquent que la sortie de la pauvreté ne signifie pas nécessairement l’accès à un cadre de vie significativement meilleur.

Une grande partie des pauvres du Venezuela vivent à l’heure actuelle dans des circonstances où, simultanément, certains de leurs droits sont enfin respectés tandis qu’une série d’autres droits sociaux, civils et politiques sont violés. Une autre partie de la population dans le besoin, elle, reste tout aussi exclue qu’il y a treize ans, en condition de permanente violation de ses droits humains.

Aux fins de cette analyse, nous considérerons essentiellement les chiffres officiels en matière d’indicateurs sociaux, et en particulier ceux fournis par l’Institut national des Statistiques (INE).

Dans la mesure où nous avons affaire à un gouvernement hypersensible à la critique et qui tend à disqualifier tout travail ou toute opinion ne reproduisant pas le discours officiel, nos analyses se fondent sur des chiffres difficiles à contester dans la mesure où ils proviennent du gouvernement lui-même.

Progrès dans la lutte contre la pauvreté

Lorsque le président Chavez est arrivé au pouvoir, des millions de familles vénézuéliennes vivaient dans la pauvreté. Aujourd’hui, des millions de familles vénézuéliennes continuent à vivre dans la pauvreté, mais avec une différence essentielle: il y en a moins.

Si l’on prend en compte le revenu familial, en 1998, le pays comptait 2 068 736 le ménages en situation de pauvreté. Parmi eux, 803 476 se trouvaient en situation d’extrême pauvreté, ce qui signifie qu’elles ne disposaient pas d’un revenu suffisant pour acheter le panier alimentaire de base. Nous nous référons à des ménages composés de cinq membres, qui est la référence nationale officielle en matière statistiques.

En 2011, le nombre de ménages en situation de pauvreté était de 1 836 227, dont 482 636 dans l’extrême pauvreté.

Si l’on compare ces deux chiffres, nous constatons qu’un total de 232 504 ménages sont sortis de la pauvreté.

Mais la dimension de la pauvreté peut être mieux comprise si on l’analyse en termes de nombre d’individus soumis à cette condition.

En 1998, un total de 11 212 273 personnes se trouvaient en situation de pauvreté, dont 4 524 392 en situation d’extrême pauvreté. Autrement dit, un nombre significatif de personnes était pratiquement exclu de tout.

Dans ces conditions, tous les discours qui présentaient le Venezuela comme une démocratie solide et exemplaire occultaient le fait qu’il s’agissait d’un pays en réalité très antidémocratique. On ne peut parler de démocratie consolidée dans un pays où des millions de personnes vivent dans des conditions d’extrême pauvreté.

En 2011, on comptait 9 080 941 de pauvres, dont 2 450 621 personnes en situation d’extrême pauvreté. Ce qui signifie qu’il existe encore un important déficit démocratique: treize ans après que le président Chavez ait accédé au pouvoir, des millions de personnes sont encore totalement exclues. Certes beaucoup moins qu’avant, mais ce que le gouvernement occulte souvent dans son discours et sa propagande, c’est que près de 30 % de la population du pays vit dans la pauvreté.

Pour ceux qui aiment voir les chiffres en termes relatifs, on peut dire que d’après l’Institut National des Statistiques, tous les chiffres précédents se résument à ce qui suit: en 1998, 43,9 % de la population était pauvre et 17,1 % extrêmement pauvre. En 2011, on comptait 26,7 % de pauvres et 7,0 % d’individus vivant dans l’extrême pauvreté.

Le résultat très positif, c’est que la pauvreté a diminué de 17,2 points, et la pauvreté extrême de 10,1 points.

La première conclusion, comme nous l’avons signalé au début de cet article, c’est que le discours en faveur des pauvres est allé au-delà des mots pour s’incarner dans le réel, à savoir qu’il y a aujourd’hui au Venezuela beaucoup moins de pauvres qu’il y a treize ans. Il reste cependant encore des millions de personnes vivant dans des conditions de pauvreté. Il reste donc beaucoup à faire dans ce domaine.

La stagnation de la lutte contre la pauvreté

Une analyse des statistiques fournies par le gouvernement nous montre cependant que, durant le mandat initié en 2007, les résultats de la lutte contre la pauvreté sont inquiétants. On constate un ralentissement de plus de 300 % du rythme d’intervention de l’État.

Les résultats de la lutte contre la pauvreté au cours de cette période sont donc peu satisfaisants. Nombre de programmes sociaux sont entrés en décadence, en conséquence de quoi on observe même au cours de la dernière année plusieurs indices d’une légère augmentation de la pauvreté.

Examinons les fondements de cette affirmation.

Si on prend les chiffres de la seconde moitié de l’année 2007, qui est la première année du mandat encore en vigueur, 1 804 628 ménages vivaient alors dans des conditions de pauvreté. Quatre ans plus tard, ce nombre est passé à 1 836 227, ce qui signifie que 31 599 ménages additionnels vivent dans la pauvreté. Autrement dit, le nombre de ménages pauvres a augmenté.

Individualisons ces chiffres et nous constaterons que pendant le second semestre 2007, le pays comptait un total de 8 972 790 personnes vivant dans la pauvreté. Quatre ans plus tard, le nombre de pauvres est passé à 9 080 941, soit 108 151 pauvres additionnels.

En termes relatifs, le taux de pauvreté était de 28,5 % en 2007, il est passé à 26,7 % quatre ans plus tard, soit une baisse de seulement 1,8 %.

Ce que le gouvernement n’intègre jamais à son discours, c’est la reconnaissance du fait qu’il y a aujourd’hui plus de pauvres qu’il y a quatre ans. Cela malgré les énormes revenus du pétrole, l’augmentation du nombre de missions et le discours permanent du gouvernement en faveur des plus pauvres.

Le gouvernement pourrait justifier cette situation en raison de la crise économique que connaissent le monde et notre pays. Le problème, c’est que cette stagnation a commencé avant la crise économique et bien avant que le gouvernement finisse par reconnaître que le Venezuela était lui aussi affecté par cette crise.

Le ralentissement du rythme de réduction de la pauvreté est particulièrement impressionnant. Alors qu’en seulement deux ans, entre le deuxième semestre de 2004 et le deuxième semestre de 2006, le gouvernement a réussi à réduire la pauvreté de 16, 4 points, au cours des quatre années qui ont suivi, la baisse n’est plus que de 1,8 point.

Il y a cela une raison fondamentale: si le gouvernement a manifesté une forte volonté politique de lutter contre la pauvreté et l’inégalité entre 2004 et 2006, c’est parce que sa survie politique était en jeu. Cette période correspond à deux défis électoraux cruciaux qui pouvaient mettre en cause la continuité du régime. Ces deux événements sont le référendum révocatoire du 15 août 2004 et les élections présidentielles du 3 décembre 2006.

C’est ce besoin de continuité qui a motivé le développement de toute une série de programmes sociaux et l’augmentation considérable des dépenses publiques en matière sociale. Ce faisant, le gouvernement a démontré que lorsqu’on veut vraiment lutter contre la pauvreté, il est possible de faire des avancées significatives. Mais une fois passée les élections, cette volonté politique a décliné. Les pauvres avaient déjà apporté leurs voix et la lutte contre la pauvreté n’était plus prioritaire.

Paradoxalement depuis que le président Chavez a déclaré dans un discours prononcé le 3 décembre 2006 que le pays allait désormais s’orienter vers le socialisme afin d’approfondir la justice sociale et l’égalité, le gouvernement a tourné le dos aux pauvres. Non seulement la pauvreté a légèrement augmenté, mais on constate une intensification de politiques hostiles aux pauvres. C’est depuis lors que le processus de criminalisation de la protestation sociale s’est renforcé considérablement. Par le biais d’amendements à la législation existante et de la promulgation de nouvelles lois, on a instauré des peines de prison pour les manifestants qui bloquent les routes et les organisateurs d’arrêts de travail et des grèves. Plus de 2 500 activistes sociaux ont fait l’objet de poursuites pénales. Des syndicalistes ont été emprisonnés. Tout cela sous l’égide du slogan répété selon lequel le gouvernement construit le socialisme du XXIe siècle.

Moins de pauvreté, mais pas nécessairement une meilleure qualité de la vie

Plus de 2 millions de personnes sont sorties de la pauvreté et plus de deux autres millions ont échappé à l’extrême pauvreté, c’est certainement là un résultat très positif, mais cela ne signifie pas que toutes ces personnes ont vu s’élever considérablement leur niveau de vie.

Sans doute vivent-elles aujourd’hui un peu mieux parce qu’elles disposent de revenus plus élevés, mais ces mêmes personnes doivent continuer à survivre dans des conditions de vie qui n’ont rien de digne. Le panorama n’est guère encourageant. Aggravation de l’insécurité, détérioration de services publics tels que la fourniture d’électricité ou les transports, crise de la santé publique, une inflation élevée, des niveaux importants de chômage, des milliers de jeunes exclus du système éducatif, prévalence de formes de logement très précaires souvent édifiées sur des terrains extrêmement instables.

Selon les données officielles diffusées par la Grande Mission A Toda Vida, en 2011, le taux d’homicides était de 50 meurtres pour 100 000 habitants et de 85 blessés pour 100 000 habitants. C’est le niveau de mortalité criminelle le plus élevé du continent. Vivre à Caracas, par exemple, équivaut désormais à jouer à la roulette russe: c’est s’exposer chaque jour au possible coup de feu qui vous ôtera la vie ou vous laissera grièvement blessé.

Il y a eu une augmentation progressive des agressions contre les personnes, qui sont passées de 21,8 % en 2000 à 26,6 % en 2011.

Le gouvernement admet désormais que ce sont les pauvres qui sont le plus affectés par la délinquance

Le gouvernement affirme, toujours dans un document officiel: «Malgré les énormes progrès en matière d’inclusion sociale, subsistent encore des situations d’exclusion qui affectent en particulier les jeunes des secteurs populaires. Le taux de chômage en avril 2012 était de 8,6 % (soit 696 785 personnes), mais à la même époque, il atteignait 18,4 % pour les jeunes de 15 à 24 ans. Pendant l’année scolaire 2009-2010, 7,4 % des jeunes ont abandonné leurs études de façon définitive et 736 111 adolescents de 13 et 17 ans ne sont toujours pas scolarisés (26 % du total). Ces deux faits montrent qu’il existe un nombre considérable de jeunes qui ne travaillent pas et ne font pas non plus d’études.»

D’après la Banque centrale du Venezuela le taux d’inflation de l’année 2011 était de 27,6 %.

Tous ces facteurs qui ont des conséquences négatives sur la qualité de vie des pauvres affectent aussi les personnes qui sont récemment sorties de la pauvreté, lesquelles, malgré leurs revenus aujourd’hui plus élevés, courent des risques majeurs en matière de sécurité personnelle et voient leur revenu fortement érodé par l’inflation.

Ces mêmes personnes sont confrontées aux carences majeures des hôpitaux publics et souffrent de constantes et longues coupures d’électricité, ratant ainsi les longues allocutions télévisées où le président proclame son amour pour les secteurs les plus humbles de la population.

À ce jour, les résultats de la Grande Mission Logement Venezuela lancée en février 2011 en réponse à la crise dans le secteur du logement démontrent l’impéritie du gouvernement face à un grand nombre des problèmes les plus pressants de la population. Finalement, la construction de logements a connu une hausse significative en un an, mais c’est avec treize ans de retard que le gouvernement réagit, et là encore sous la pression de la proximité d’une élection.

Bien que les chiffres réels soient bien inférieurs ceux diffusés par le gouvernement, ils sont de loin supérieurs aux années précédentes, où la moyenne de construction de logements était de moins de 30 000 par an.

L’expérience montre que lorsque le gouvernement décide de vraiment affronter une situation de ce genre, il est capable d’effectuer des avancées significatives. Mais la négligence et le manque de véritable engagement en faveur des plus pauvres ont pour effet des délais injustifiables dans la conception et l’exécution de politiques publiques appropriées.

Il reste encore beaucoup à faire dans la lutte contre la pauvreté. Quel que soit le résultat des élections du 7 octobre 2012, quiconque sera alors au pouvoir devra inscrire tout ce qui touche à la réduction de la pauvreté au centre de ses politiques. On ne peut pas consolider la démocratie vénézuélienne alors que des millions de gens continuent à vivre dans la misère, à être exclus de l’accès aux ressources et à voir limiter l’exercice de toute une série de leurs droits humains.

*****

II. Venezuela: l’économie

Trois textes pour comprendre l’inquiétante involution de l’économie vénézuélienne sous Chavez et sa relation avec les perspectives d’émancipation sociale.

Victor Álvarez a exercé, au cours des huit premières années des mandats de Chavez des fonctions importantes, dont celle de Ministre des Industries de Base et des Mines. Il s’est ensuite consacré à la recherche économique. Notons que bien que les résultats de ses recherches contredisent le discours officiel, Álvarez n’a pas cessé de réaffirmer sa loyauté envers les idéaux du socialisme du XXIe siècle et d’appeler à voter pour Chavez. Nous reproduisons un extrait d’une interview dans lequel il dresse un bilan assez pessimiste de l’évolution structurelle de l’économie vénézuélienne sous le gouvernement bolivarien:

«La culture rentière engendre des cercles vicieux difficiles à rompre. Un des aspects les plus pathétiques, c’est le fait incontestable que nous importons parce que nous ne produisons pas et que nous ne produisons pas parce que nous importons. […] Le financement des dépenses sociales, en particulier celui à destination des missions sociales, n’a pas comme source les impôts payés par les contribuables mais nos abondantes recettes pétrolières. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un mécanisme de redistribution progressive des revenus par le biais duquel le fisc capte les ressources des mieux lotis et les réoriente en faveur des plus démunis, en tant qu’expression de la solidarité sociale. […] Malgré les critiques de plus en plus virulentes du gouvernement bolivarien contre le capitalisme, au bout de dix ans de révolution, les statistiques officielles révèlent que, loin de diminuer, le poids de l’économie marchande dans le PIB a augmenté. Sa participation reste majoritaire, et définit par conséquent la nature capitaliste du modèle productif actuel au Venezuela. Le poids du secteur privé dans l’économie a progressé de 64,7 % en 1998 à 70,9 % fin 2008. Le poids de l’économie sociale est passé de 0,5 % en en 1998 à 1,6 % fin 2008. L’illusion monétaire selon laquelle les salariés ont vu s’améliorer leur situation occulte le fait bien réel que les détenteurs de capitaux ont beaucoup plus prospéré que les travailleurs. Les secteurs qui connaissent le plus fort taux de croissance annuel et qui influent le plus sur la dynamique globale du PIB sont les télécommunications, le commerce, les services, la finance et l’assurance. […] La part de secteurs comme l’agriculture et l’industrie dans la formation du PIB a décliné, ou bien leur taux de croissance est inférieur à celui d’autres secteurs. Si le secteur agricole a connu une croissance de 32 %, au cours de la période 1998-2008 (35 % pour les cultures végétales et 23 % pour l’élevage respectivement), sa part dans la formation du produit intérieur brut et de la structure de l’économie est seulement de 4,39 %, un pourcentage bien inférieur à celui qui prévaut en Colombie, 12,1 %, ou à la moyenne latino-américaine, 6,22 %»

«La culture rentière engendre des cercles vicieux difficiles à rompre. Un des aspects les plus pathétiques, c’est le fait incontestable que nous importons parce que nous ne produisons pas et que nous ne produisons pas parce que nous importons. […] Le financement des dépenses sociales, en particulier celui à destination des missions sociales, n’a pas comme source les impôts payés par les contribuables mais nos abondantes recettes pétrolières. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un mécanisme de redistribution progressive des revenus par le biais duquel le fisc capte les ressources des mieux lotis et les réoriente en faveur des plus démunis, en tant qu’expression de la solidarité sociale. […] Malgré les critiques de plus en plus virulentes du gouvernement bolivarien contre le capitalisme, au bout de dix ans de révolution, les statistiques officielles révèlent que, loin de diminuer, le poids de l’économie marchande dans le PIB a augmenté. Sa participation reste majoritaire, et définit par conséquent la nature capitaliste du modèle productif actuel au Venezuela. Le poids du secteur privé dans l’économie a progressé de 64,7 % en 1998 à 70,9 % fin 2008. Le poids de l’économie sociale est passé de 0,5 % en en 1998 à 1,6 % fin 2008. L’illusion monétaire selon laquelle les salariés ont vu s’améliorer leur situation occulte le fait bien réel que les détenteurs de capitaux ont beaucoup plus prospéré que les travailleurs. Les secteurs qui connaissent le plus fort taux de croissance annuel et qui influent le plus sur la dynamique globale du PIB sont les télécommunications, le commerce, les services, la finance et l’assurance. […] La part de secteurs comme l’agriculture et l’industrie dans la formation du PIB a décliné, ou bien leur taux de croissance est inférieur à celui d’autres secteurs. Si le secteur agricole a connu une croissance de 32 %, au cours de la période 1998-2008 (35 % pour les cultures végétales et 23 % pour l’élevage respectivement), sa part dans la formation du produit intérieur brut et de la structure de l’économie est seulement de 4,39 %, un pourcentage bien inférieur à celui qui prévaut en Colombie, 12,1 %, ou à la moyenne latino-américaine, 6,22 %»

Extrait de: Omar Lugo, Yolanda Ojeda et Gerardo Prieto, «El capitalismo es un mal necesario para el Socialismo del Siglo XXI», El Mundo, 31-08-2009.

_________________

«Chávez n’a pas de politique économique»

Économiste hétérodoxe respecté, spécialiste de Keynes et du post-keynésianisme et philosophe de l’individualité sociale, l’universitaire vénézuélien Enzo del Bufalo a été interviewé fin 2005 par l’hebdomadaire de gauche uruguayen Brecha. Nous reproduisons cet entretien traduit en 2006 dans le numéro 44 de la revue Mouvements parce qu’il constitue pratiquement la seule analyse synthétique en français, à destination d’un lecteur profane et d’un point de vue progressiste, de la politique économique aberrante et régressive du régime bolivarien. Notons que toutes les tendances négatives observées par Enzo Bufalo se sont aggravées depuis 2006, et que les nouveautés par rapport à son analyse sont elles aussi négatives: a) le système de distribution alimentaire à prix subventionnés est en proie à de graves problèmes de pénurie et de corruption; b) le gouvernement a presque entièrement abandonné les mots d’ordre sur le «développement endogène», tellement la contradiction entre son discours et sa pratique était criante; c) ce n’est plus seulement un «petit patronat chaviste» qui pèse aujourd’hui dans les équilibres de pouvoir, mais un grand patronat affairiste richissime, intimement allié au pouvoir et lié au secteur financier et à divers mécanismes de captation de la rente.

«Chávez n’a pas de politique économique» Entretien avec Enzo del Bufalo*

«Chávez n’a pas de politique économique» Entretien avec Enzo del Bufalo*

Propos recueillis par Gabriel Papa

Brecha (1): Y compris pour les secteurs qui sympathisent politiquement avec son gouvernement, la politique économique d’Hugo Chávez reste une énigme. Comment pourrait-on la caractériser?

Enzo del Bufalo: Dans ses grandes lignes, elle n’a aucune cohérence. Il s’agit essentiellement d’administrer la rente pétrolière en fonction d’objectifs purement politiques et sans guère prêter attention au modèle économique existant et aux exigences de transformation. Le Venezuela est un pays qui vit de la rente pétrolière, même si, pendant longtemps, il a fait beaucoup d’efforts pour arriver à un processus d’industrialisation et de diversification de son économie.

B: À quelle époque?

E. B.: À partir des années 1960. Mais, avec l’ouverture néolibérale, dans les années 1990, s’est amorcée une dynamique de désindustrialisation qui a continué sous Chavez. Auparavant, la désindustrialisation avait des causes purement économiques. Avec Chavez, le conflit politique a accéléré cette dynamique. La politique économique actuelle se fonde simplement sur le plus haut niveau d’extraction possible de la rente pétrolière. L’objectif numéro un est d’utiliser l’industrie pétrolière comme une source de revenus fiscaux et d’essayer de maximiser ces revenus pour financer des dépenses croissantes, mal organisées, caractérisées par un énorme gaspillage et une très faible efficacité, mais par une forte rentabilité politique.

B.: Quels sont les principaux résultats obtenus?

E. B.: Une débandade généralisée. Le Venezuela est de nouveau un pays pratiquement mono-exportateur, et les industries nationales de base (publiques), qui pesaient d’un poids non négligeable, ne représentent plus qu’une part minime des exportations (2). Les exportations non traditionnelles, qui ont connu jadis une période de croissance notable, ont recommencé à diminuer, de telle sorte qu’on observe un déclin de la diversification.

B.: Y a-t-il une politique délibérée de stimuler les exportations?

E. B.: Non. Les priorités politiques sont surtout tournées vers l’intérieur: la préoccupation cruciale, mais qui est comprise d’une façon très superficielle, c’est l’obtention de bénéfices immédiats en faveur de la population. Pour ce faire, le gouvernement a essentiellement recours à la dépense publique, mais de façon très désordonnée, sans contrôle, sans programmes clairs, avec beaucoup de corruption et d’incompétence. Tout cela coûte très cher pour un faible niveau d’efficacité.

B.: Quelle est la situation en matière de production alimentaire?

E. B.: En tant que pays pétrolier, le Venezuela a toujours été dépendant des importations dans le domaine alimentaire. Dans les années 1970 et 1980, cela s’était un peu modifié, mais, dans les années 1990, les modestes avancées du secteur agricole ont été laminées par une ouverture néolibérale extrêmement radicale. Sous Chavez, cette dynamique s’est approfondie, avec un ingrédient supplémentaire: il y a toujours un motif politique derrières toutes les décisions du gouvernement. Sous prétexte de lutter contre les groupes importateurs ou contre certains grands propriétaires terriens, on a laissé décliner la production agricole et on eut recours aux importations. À plusieurs reprises, le gouvernement a utilisé l’importation directe aux frais de l’État comme mécanisme de pression sur les producteurs locaux, ou bien comme une réponse au chantage desdits producteurs. D’où l’augmentation des importations. Un exemple concret: le Venezuela était autosuffisant en matière de production avicole; aujourd’hui, il importe de nouveau des poulets. Le gouvernement a mis en œuvre un mécanisme de distribution alimentaire très efficace à destination des classes populaires. Il s’agit d’un système de marchés populaires administrés par les militaires en fonction de critères d’urgence. Tout est fait pour bénéficier au consommateur, ce qui n’est pas sans évoquer la conception néolibérale du consommateur comme souverain absolu. C’est un peu la même logique: le peuple a faim, il faut le nourrir, peu importe d’où viennent les aliments, et s’il faut les importer, qu’on les importe. Et comme le Venezuela est riche en devises et en ressources fiscales, c’est au gouvernement qu’il revient de résoudre le problème. Quant aux effets et conséquences à moyen et long terme de ce type de politiques sur la production, ils sont absolument ignorés. Ce que l’on pourrait dire au fond, c’est que pour le gouvernement de Chavez, la politique économique n’existe tout simplement pas. C’est la logique politique, à savoir la logique politicienne du gouvernement, qui détermine l’économique.

B.: La politique pilote l’économie.

E. B.: Ce qui fait que le gouvernement peut appliquer simultanément ou successivement des politiques néolibérales, antinéolibérales et vice versa. On reste dans une logique de l’absurde. Et, d’un autre côté, le chavisme parle de «développement endogène», d’une économie qui s’appuierait essentiellement sur la production locale.

B.: Dans le cadre des «missions», on parle de créer des unités de production coopératives, des usines de chaussures, par exemple.

E. B.: Ce qui est très contradictoire, parce que d’un côté on détruit la grande et la moyenne industrie, et y compris parfois la petite, par le biais d’importations précipitées et politiquement motivées, et de l’autre on prétend vouloir développer la production interne. Pour caricaturer un peu, on commence par détruire l’industrie avicole nationale, qui est aux mains du secteur privé capitaliste traditionnel, et puis on propose comme forme d’économie endogène l’installation de poulaillers verticaux dans les immeubles d’habitation. En principe, l’idée du développement endogène est tout à fait acceptable: il s’agit d’adapter les formes de production aux besoins et aux possibilités des communautés locales, de telle sorte qu’elles ne dépendent plus de l’extérieur. Mais, pour l’instant, c’est une perspective qui existe essentiellement au niveau du discours officiel.

B.: Elle ne s’inscrit pas dans les priorités réelles?

E. B.: Dans le cadre de ce système un peu chaotique, ce type de politique offre à des producteurs véritablement endogènes la possibilité de prospérer, mais cela dépend beaucoup du hasard. À l’occasion, l’«économie endogène» acquiert une signification un peu plus sérieuse et ouvre des possibilités intéressantes de production locale, avec des méthodes de production non traditionnelles ou non conventionnelles, y compris en expérimentant des formes de propriété novatrices. C’est intéressant mais, malheureusement, le chavisme a pour caractéristique de dévaloriser y compris les choses les plus intéressantes.

B.: En matière de politique fiscale, quelle est la situation?

E. B.: C’est un domaine où le gouvernement a marqué des points, mais dans un sens plutôt néolibéral. Le Venezuela a toujours eu beaucoup de mal à collecter l’impôt et souffre d’un très fort taux d’évasion fiscale. Chavez a réussi là où tous les gouvernements antérieurs ont échoué: obtenir un niveau de prélèvement plus ou moins acceptable, efficace et assez rigoureux. Les revenus fiscaux ont considérablement augmenté. Mais la structure des prélèvements reste à peu près la même qu’avant Chavez, même si le gouvernement a su la gérer de façon beaucoup plus efficace (3).

B.: Y a-t-il des impôts sur les profits élevés, sur les revenus financiers?

E. B.: Oui, il y a une échelle de taxation progressive. Mais la structure des prélèvements n’a pratiquement pas été modifiée. Ce qui a changé, c’est la capacité de faire payer les contribuables, qui s’est considérablement améliorée sous Chavez. C’est là une des rares exceptions à l’inefficacité systémique qui caractérise ce gouvernement.

B.: Comment caractériser la qualité de la gestion de l’appareil d’État?

E.B.: La crise vénézuélienne est due en partie à la détérioration progressive de l’administration publique. Celle-ci n’a jamais été de très bonne qualité, mais elle s’est peu à peu dégradée au cours des vingt dernières années. Quand Chavez est arrivé au pouvoir en 1998, la situation était déjà désastreuse. Mais avec Chavez elle a encore empiré, de telle sorte qu’à l’heure actuelle, on peut carrément dire que l’État n’administre plus. D’où la création de ministères parallèles sans portefeuille, de «missions» et de diverses activités organisées en dehors de la structure traditionnelle de l’État.

B.: L’Uruguay est en train de négocier avec les États-Unis un traité réglementant l’investissement étranger. Qu’en est-il au Venezuela?

E.B.: Nous disposons d’un traité de double imposition. Le Venezuela possède de nombreux intérêts aux États-Unis. Le gouvernement y est propriétaire d’une des grandes chaînes de distribution de combustible, Citgo. Ce traité est un accord tout à fait conventionnel de protection des intérêts réciproques et présente des avantages intéressants. Il s’agit fondamentalement d’un problème de double imposition, de savoir où les entreprises font leur déclaration d’impôt, selon la localisation de leurs activités. Il repose sur le principe d’un traitement paritaire et égalitaire des capitaux vénézuéliens aux États-Unis et des capitaux américains au Venezuela. C’était un projet antérieur au gouvernement Chavez et que celui-ci n’a fait que mener à son terme.

B.: Quelle est la situation en matière de science et de technologie?

E.B.: Un des graves problèmes de la politique économique du gouvernement, c’est que tout se concentre autour des dépenses publiques, et ce dans une perspective immédiatiste. Il est exact que la dette sociale du Venezuela était énorme, mais l’idée de la réduire par le biais de programmes transitoires, ponctuels et mal conçus reflète une logique envahissante qui tend à phagocyter toute dynamique d’investissement. De fait, l’investissement est victime d’une négligence impardonnable, et avec lui le développement technologique et scientifique. Il existe un ministère ad hoc, il y a une certaine rhétorique à ce sujet, mais dans les faits, pas grand-chose n’a été réalisé et, en général, le gouvernement n’a guère prêté attention à l’état de l’appareil productif. Il a aussi, quand ça l’arrangeait du point de vue politique, provoqué des dommages importants, non seulement à la production en tant que telle, mais aussi aux formes de propriété dans lesquelles elle s’exerce. Il a parfois privilégié le capital étranger par rapport au capital national, contrairement à sa propre rhétorique officielle.

B.: J’en déduis que le secteur privé national se trouve passablement désorienté.

E.B.: Oui, surtout le secteur traditionnel, qui a été l’un des fers de lance de la lutte contre Chavez. Mais il est en train d’émerger une nouvelle classe entrepreneuriale qui commence à occuper l’espace des activités de tailles petite et moyenne à l’ombre de la protection politique du chavisme. Une espèce de petit patronat chaviste.

B.: Comment pourrait-on le caractériser?

E. B.: D’abord par son esprit d’entreprise, mais aussi par ses connexions politiques, ce qui fait qu’il est fort possible qu’il se transforme en secteur rentier parasitaire. Mais il ne faut pas être exagérément pessimiste. De fait, au sein du chavisme politique, il y a tout un secteur qui représente ces nouveaux entrepreneurs. Pour l’instant, cette dynamique est plutôt discrète, mais elle pourrait engendrer des conflits avec d’autres secteurs du chavisme. Il s’agit d’individus qui ne manifestent guère d’intérêt pour le socialisme – qu’il s’agisse du socialisme traditionnel ou du «socialisme du XXIe siècle» proclamé par le président –, mais qui ne voient pas d’un mauvais œil une forme de changement social qui leur permettrait d’occuper certaines positions économiques. Et surtout, ce qui les intéresse, c’est d’occuper les positions abandonnées par les entrepreneurs traditionnels, avant Chavez en raison de la crise économique et financière, sous Chavez en raison de la crise politique. Au lendemain du référendum, après que l’opposition ait fini de perdre sa légitimité politique, nombre de chefs d’entreprises ont commencé à se rapprocher de ce patronat chaviste.

* Économiste et philosophe

(1) Hebdomadaire de gauche uruguayen, édité à Montevideo. L’entretien a été publié le 30 septembre 2005.

(2) NdT: Pour un aperçu de la baisse de la part des produits non pétroliers dans les exportations vénézuéliennes, voir C. ARISTIMUÑO, «Exportaciones: euforia o preocupación», Tal Cual, 16 novembre 2005.

(3) NdT: 73 % des revenus fiscaux du gouvernement proviennent des impôts indirects. En 13 ans, le gouvernement bolivarien n’a effectué aucune réforme fiscale dans le sens de la progressivité de l’imposition des revenus.

___________

Dans une intervention publiée en juillet 2006, Enzo del Bufalo offrait une caractérisation très pertinente du gouvernement d’Hugo Chavez et faisait des remarques d’une remarquable prescience sur la probable involution répressive du régime et la fermeture des espaces ouverts au mouvement social. Son diagnostic s’est amplement confirmé depuis:

Dans une intervention publiée en juillet 2006, Enzo del Bufalo offrait une caractérisation très pertinente du gouvernement d’Hugo Chavez et faisait des remarques d’une remarquable prescience sur la probable involution répressive du régime et la fermeture des espaces ouverts au mouvement social. Son diagnostic s’est amplement confirmé depuis:

Répondre à la question «qu’est-ce qu’être de gauche?» peut s’avérer fort difficile parce que nous avons tous à l’esprit le spectre du socialisme. Pour moi, aujourd’hui, être de gauche, c’est se battre (dans n’importe quel type de situation sociale, de la plus infime microphysique du pouvoir aux plus grandes macrostructures sociales) pour remplacer les relations de pouvoir de type despotique par des relations de moins en moins despotiques, jusqu’à leur éventuelle élimination finale. Une relation despotique est une relation de soumission où un petit nombre prend les décisions et les autres suivent ces décisions, à savoir qu’il n’y a aucune participation de tous sur un pied d’égalité. Il s’agit là d’un principe d’orientation simple, clair et parfait, et qui est en outre modulaire, de sorte que vous pouvez le mettre en pratique dans chaque contexte spécifique, la seule difficulté dans chaque cas étant de reconnaître la relation de pouvoir existante et d’agir en conséquence.

Ce qui nous amène à la question concrète de la situation actuelle au Venezuela et à l’analyse de la nature du gouvernement de Chavez. À mon avis, le type de politique et la vraie nature du mouvement dirigé par Chavez expriment un changement des acteurs dirigeants, le remplacement du vieux clientélisme politique et de ses protagonistes par une nouvelle classe dirigeante qui instaure son propre clientélisme politique et sa propre structure. Du point de vue des relations de soumission, il n’y a pas de grandes différences. Chavez a rompu les liens clientélistes avec les anciens groupes économiques vénézuéliens parce que ces derniers lui étaient hostiles, parce que lui ne les aimait pas et parce que, comme il lui dit lui-même, il se considère comme un «pata en el suelo» [NdT: un va-nu-pieds, un plébéien méprisé par l’élite]. Il y a là une expression du conflit historique du Venezuela, c’est le point culminant des anciennes revendications de la plèbe métisse, et dans la mesure où il transforme l’ancien système, le gouvernement peut être catalogué comme étant de gauche. Mais au fur et à mesure que la nouvelle classe dirigeante se consolide, elle le fait dans le cadre de principes despotiques traditionnels, et dans ce sens il s’agit d’un gouvernement de droite. C’est ce qui explique le discours du chavisme, ce pot-pourri idéologique où tout le monde a sa place, dans lequel tout le monde peut se reconnaître, depuis les chrétiens évangéliques jusqu’aux communistes en passant par les nationalistes, etc. Ce discours construit sur le recyclage de résidus idéologiques archaïques ne sert qu’à recouvrir un véritable vide politique, un vide structurel et un vide en terme de sujets sociaux.

Ce mouvement a par conséquent un caractère transversal qui interdit de le décrire en termes classiques de droite et de gauche. Ce qui est certain, c’est que le mouvement social vénézuélien qui s’identifie aujourd’hui à Chavez et peut éventuellement engendrer une nouvelle subjectivité est antérieur à Chavez, que son association avec Chavez est temporaire et durera jusqu’à ce que s’achève la phase de déconstruction de l’ancienne structure politique du Venezuela et de son remplacement par de nouvelles têtes, mais qu’ensuite le chavisme commencera à refermer les espaces qu’il avait lui-même ouverts et deviendra un obstacle pour tout mouvement visant à construire une société de personnes libres et égales, à savoir une société où les «leaders suprêmes» n’ont pas leur place. Ce qui se passe, c’est que pour l’instant [NdT: juillet 2006], le mouvement social soutient Chavez parce qu’il sait que l’effondrement violent de son régime entraînerait avec lui celui du mouvement social, comme en témoigne la tentative de coup d’État de 2002. Le problème fondamental, par conséquent, c’est qu’on n’observe pas un changement vraiment profond et décisif des relations sociales dans un sens moins despotique, plus égalitaire, dans le sens d’une société différente. Pour le mouvement social, le gouvernement de Chavez reste très important tant que ces espaces se maintiennent ouverts. Mais la plus grande difficulté pour ces espaces sociaux ne relève pas de la volonté politique du gouvernement de Chavez, mais de sa dynamique de fond.

Comme il s’agit d’un gouvernement qui, de par sa nature même, promeut simplement un renouvellement des cadres et de la classe dirigeante, l’improvisation y joue un rôle très important et fait partie de sa stratégie. Il lui faut constamment nommer de nouvelles personnes à de nouveaux postes, avec pour seule condition qu’ils adhèrent au régime, quelles que soient leurs compétences, tandis qu’au contraire toute personne compétente est rejetée si est mise en doute l’intensité de son dévouement envers le chef, lequel a toujours le dernier mot. Cela crée un problème d’incompétence et d’inefficacité généralisée au sein d’un État où ces problèmes étaient déjà prégnants. Les effets négatifs de cette situation sont aggravés par la manière erratique et improvisée dont le leader prend lui-même les décisions, une dynamique qui est d’ailleurs à l’opposé de ce qui devrait se passer dans une société participative. On constate un niveau d’incohérence absolue, et ce non seulement lorsqu’on analyse la gestion gouvernementale d’un point de vue gestionnaire et administratif classique, mais du point de vue d’une société de coopération entre individus libres et égaux. En revanche, la cohérence de ce processus est claire si l’on comprend que la véritable motivation de Chavez est simplement un changement au sommet qui remplace les anciens secteurs de l’élite par de nouveaux acteurs.

Non seulement le chavisme n’a pas mis le Venezuela sur la voie d’une société d’individus libres et égaux, mais il n’a même pas changé les termes du problème fondamental de la société vénézuélienne du XXe siècle, ce qui pourrait et devrait pourtant être l’objectif d’un gouvernement qui viserait à atténuer ou à résoudre le problème du sous-développement et de la pauvreté. Je parle de l’épuisement du modèle pétrolier rentier qui a entraîné la marginalisation croissante de la population et l’effondrement de l’ancien système. Y a-t-il au sein du chavisme une conscience claire de ce qu’il faut faire, de comment changer ce modèle? Non. Le processus de désindustrialisation du Venezuela se poursuit et s’est approfondi. Dans la pratique, Chavez est le plus grand des néolibéraux qu’on ait vu gouverner au Venezuela, il ne l’est pas consciemment, mais de facto. Depuis le début de l’ouverture néolibérale en 1989, le processus de désindustrialisation du Venezuela s’est accéléré sous l’effet de nombreux facteurs. Avec Chavez, cette dynamique a atteint des niveaux extrêmes; aujourd’hui, l’économie vénézuélienne est redevenue une économie essentiellement primaire. Je ne dis pas que Chavez l’a fait parce qu’il désirait consciemment en finir avec l’industrie vénézuélienne. Mais il l’a fait. Un autre exemple: au début de son mandat en particulier, et pour des raisons politiques, Chavez a favorisé le capital transnational dans l’achat d’entreprises nationales; il fait aussi d’excellentes affaires avec les compagnies pétrolières transnationales, à savoir le contraire de ce qui serait conforme à sa rhétorique anti-impérialiste. Mais si le gouvernement Chavez est critiquable du simple point de vue du développement économique et social du pays et du point de vue de l’efficacité administrative, la question fondamentale pour cette discussion, c’est de savoir si ce gouvernement permet d’établir des relations moins despotiques au niveau de la société et s’il favorise par là même le développement des mouvements sociaux. La réponse est que pour l’instant, c’est encore le cas, mais que je suis convaincu que le gouvernement va se fermer de plus en plus et que nous aurons un nouveau régime qui n’aura pas grand-chose à voir avec la gauche, de quelque point de vue que nous le considérions.

Extrait de: Margarita López Maya, Enzo Del Búfalo, Atilio Boron et al., Los gobiernos progresistas en debate. Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay. Segunda Parte: Impactos y tendencias de los cambios, Programa de edición y distribución cooperativa de CLACSO. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; PIT-CNT Instituto Cuesta Duarte: Buenos Aires, Argentina. juillet 2006. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/elias/SegundaParte.pdf

*****

III. Venezuela: la bolibourgeoisie

Traduction d’un reportage sur les nouveaux riches bolivariens publié dans le quotidien argentin La Nación le 30 septembre 2012. Je peux témoigner avoir recueilli au Venezuela de nombreux témoignages allant tout à fait dans le même sens que cet article et avoir moi-même observé certains de ces personnages dans des établissements publics de Caracas.

Les «bolibourgeois», grands gagnants de la révolution

À la faveur de juteux contrats avec l’État vénézuélien, toute une caste d’hommes d’affaires, de fonctionnaires et de banquiers forme aujourd’hui l’élite la plus riche et la plus ostentatoire du pays, alors même que le président Chavez vante les mérites du socialisme et diabolise le capital.

María Victoria pénètre dans la pièce en descendant d’une embarcation portée par quatre jeunes hommes musclés au teint brun et vêtus comme des gondoliers. La scène mime une promenade à travers les romantiques canaux de Venise, un des villes préférées de María Victoria, tandis que sur une estrade, un quatuor à cordes – les musiciens sont tous habillés en style vénitien – anime son arrivée.

La belle jeune fille est vêtue d’une robe longue de soie française couleur ivoire, de style un peu médiéval, à manches longues, entièrement brodée de perles et de cristaux Swarovski – un accoutrement fort peu adapté au climat tropical –, créée par le styliste Rafael Enrique Ramirez, dit Raenra, un couturier très proche du pouvoir et connu pour ses collections de robes d’un rouge éclatant qui fascinent tant les grandes dames de la révolution.

Enfant gâtée d’un important assureur ayant des liens étroits avec la nomenklatura bolivarienne et socialiste de la Ve République, la jeune fille a demandé à ses parents d’organiser à l’occasion de ses quinze ans une gigantesque fête d’anniversaire à La Esmeralda, une magnifique propriété louée pour des événements exclusifs dans un quartier ultra-chic de Caracas, l’urbanisation Campo Alegre. À l’entrée de cette élégante gentilhommière, chacun des 1200 invités reçoit un masque de pierres et de plumes, copie exacte de ceux du carnaval de Venise, importés de New York par «papi y mami», parce que María Victoria «adore Venise et New York». En offrant cette fastueuse réception, ses parents – membres prodigues et extravertis de la vorace «boliburguesía» (la bourgeoisie bolivarienne, un terme qui désigne les «nouveaux riches» de la révolution) émergée pendant les 14 ans au pouvoir d’Hugo Chavez – ont tenu à satisfaire les désirs de leur fille et ont dépensé 600’000 dollars, ce sans compter les boissons, la garde-robe, la décoration, le DJ et les performances exclusives, en fin de soirée, du chanteur de reaggaton colombien Reykon et de la célèbre chanteuse portoricaine Olga Tañon.

Ce qui caractérise les protagonistes de cet événement nocturne – un exemple entre des milliers du même acabit, copie parfaite de l’impudique décennie ménémiste en Argentine ou de l’Italie de Berlusconi –, c’est un besoin irrépressible d’étaler leurs succès économiques, avec l’idée que la surabondance n’est jamais néfaste (todo lo que abunda no daña), maxime apprise en des temps moins auspicieux, quand ces membres d’une classe moyenne provinciale n’avaient pas encore accès aux cercles du pouvoir politique, source de juteux contrats avec le vénérable pétro-Etat caribéen. Enfin «arrivés» en ces années de socialisme du XXIe siècle – étrange désignation –, les parents de María Victoria sont non seulement devenus millionnaires en acquérant le monopole des contrats d’assurance maladie destinés aux salariés de la fonction publique, mais ils ont aussi changé de statut et peuvent aujourd’hui coudoyer les strates supérieures de la bourgeoisie.

Rafael Méndez, un chroniqueur social en vue, affirme que c’est justement dans les fêtes de «quinceañeras» [NdT: La fête de l’anniversaire des quinze ans d’une adolescente est dans plusieurs pays d’Amérique latine un événement très important à l’occasion duquel certaines familles aisées dépensent parfois autant que pour un mariage] que cette avidité est la plus manifeste. «Il n’y a pas de limites. Je les ai vues parfois changer trois fois de robe pendant une même fête ! Et si quelque chose caractérise une fête de la bolibourgeoisie, c’est que l’alcool y coule à flot, du whisky vieux de 18 ans et le meilleur champagne français. Si vous arrivez à une réception et que tout y est noyé dans le champagne, vous savez aussitôt à qui vous avez à faire.»

Le journaliste Leopoldo Fontana, connaisseur des us et coutumes des riches et nouveaux riches du pays, les décrit ainsi: «Ils sont assez incultes et copient ce qu’ils considèrent comme le parangon de l’élégance: les programmes de variété télévisés. Lors de leurs grandes réceptions, l’hôtesse change de robe à plusieurs reprises, imitant la présentatrice du concours de Miss Venezuela.»

***

«Les riches sont des animaux à forme humaine», explique le président à un humble résident d’un quartier misérable de la périphérie de Caracas. L’homme, maigre et voûtée, à la peau brune, le regarde en silence et hoche la tête. «Être riche, c’est mal, tu sais», répète Chavez en posant les mains sur les épaules de son interlocuteur. L’homme approuve à nouveau. Le président revient à la charge tandis que les caméras enregistrent: «Ce n’est pas moi qui dis qu’être riche c’est mal, j’emprunte juste une phrase à mon Seigneur, Jésus-Christ, en qui j’ai foi. Le prophète Isaïe maudissait les riches. Christ et les prophètes étaient socialistes parce qu’ils luttaient pour les pauvres contre les riches, comme dans notre révolution.» Tout le monde applaudit, le président éclate de rire et continue son discours en arpentant les rues de terre battue de ce quartier informel qui abrite des milliers de Vénézuéliens.

Loin de là, dans les zones VIP de la capitale, la réalité est tout autre. Les magasins des grands «malls» à l’américaine sont pleins à craquer. Les clients des joailleries haut de gamme, escortés par leurs gardes du corps, repartent avec des boîtes de bijoux maquillées en boîtes de chocolat. Les restaurants chics sont pleins de néo-millionaires qui conversent bruyamment, échangent des plaisanteries et rient aux éclats. Parmi eux, des hommes d’affaires partagent la table de fonctionnaires publics et même de militaires, au profil plus bas mais non moins voraces. Tout le monde parle de business. Tous portent vêtements de marque, chemises sur mesure, cravates de soie et d’énormes et coûteuses montres suisses. Audemars Piguet, Hublot, Vacheron, Jaeger-LeCoultre, Philippe Patek, sont les marques les plus en vogue à Caracas. Ces hommes possèdent des avions privés, des yachts et des villas à Miami et en Europe. Ils prennent leurs vacances sur des plages exotiques ou profitent de la saison de ski en Patagonie argentine. Ils adorent les 4×4 Hummer, Toyota ou Cherokee, les BMW, les Ferrari et les Audi. Ils exhibent le dernier modèle de BlackBerry (ils n’en ont jamais moins de trois), qui ne ressemble en rien à l’humble Vergatario, le téléphone portable «révolutionnaire» vanté par le président. Ils collectionnent les œuvres d’art et les chevaux arabes et se déplacent avec une armée de gardes du corps. Ils laissent de substantiels pourboires en dollars et adorent se montrer aux côtés de voluptueuses jeunes beautés qui aspirent à devenir mannequins ou finalistes du concours Miss Venezuela; des filles extrêmement pragmatiques qui entendent bien assurer leur avenir et vivre comme des reines.

Loin de là, dans les zones VIP de la capitale, la réalité est tout autre. Les magasins des grands «malls» à l’américaine sont pleins à craquer. Les clients des joailleries haut de gamme, escortés par leurs gardes du corps, repartent avec des boîtes de bijoux maquillées en boîtes de chocolat. Les restaurants chics sont pleins de néo-millionaires qui conversent bruyamment, échangent des plaisanteries et rient aux éclats. Parmi eux, des hommes d’affaires partagent la table de fonctionnaires publics et même de militaires, au profil plus bas mais non moins voraces. Tout le monde parle de business. Tous portent vêtements de marque, chemises sur mesure, cravates de soie et d’énormes et coûteuses montres suisses. Audemars Piguet, Hublot, Vacheron, Jaeger-LeCoultre, Philippe Patek, sont les marques les plus en vogue à Caracas. Ces hommes possèdent des avions privés, des yachts et des villas à Miami et en Europe. Ils prennent leurs vacances sur des plages exotiques ou profitent de la saison de ski en Patagonie argentine. Ils adorent les 4×4 Hummer, Toyota ou Cherokee, les BMW, les Ferrari et les Audi. Ils exhibent le dernier modèle de BlackBerry (ils n’en ont jamais moins de trois), qui ne ressemble en rien à l’humble Vergatario, le téléphone portable «révolutionnaire» vanté par le président. Ils collectionnent les œuvres d’art et les chevaux arabes et se déplacent avec une armée de gardes du corps. Ils laissent de substantiels pourboires en dollars et adorent se montrer aux côtés de voluptueuses jeunes beautés qui aspirent à devenir mannequins ou finalistes du concours Miss Venezuela; des filles extrêmement pragmatiques qui entendent bien assurer leur avenir et vivre comme des reines.

Il est difficile de comprendre ce qui se passe dans le Venezuela de Chavez, un pays exubérant, magique, violent et contradictoire qui semble régi par les règles de l’absurde et du non-sens. Depuis toujours, la lutte pour le pouvoir y tourne autour de l’accaparement légal ou illégal de la rente pétrolière, de l’«excrément du diable», comme l’appelait Juan Pablo Pérez Alfonso, le légendaire fondateur vénézuélien de l’OPEP. Le plus déconcertant, c’est la coexistence énigmatique pendant 14 ans d’un discours «socialiste et révolutionnaire», d’un président qui déclare la guerre aux riches pour sauver les pauvres, avec l’ostentation, le luxe, l’exhibitionnisme et l’enrichissement obscène des fonctionnaires, parents, amis, hommes d’affaires et banquiers choyés par le gouvernement, ce dans un pays en proie à une grave crise économique, à une inflation très élevée, au contrôle des changes, aux pénuries de produits de base, aux inégalités et à l’insécurité. La question qui se pose est la suivante: Chavez est-il conscient de cette situation? Comment comprendre son discours?

«C’est difficile à comprendre. Le peuple au Venezuela fait encore la différence entre Chavez et ‘‘tous les autres’’. Les autres, ce sont les méchants, les voleurs, les profiteurs, ceux qui ne servent à rien. Cette idée a été encouragée par le président et s’est avérée extrêmement utile pour lui permettre de conserver sa popularité. Cette situation, pourquoi est-ce qu’il la tolère, l’accepte ou la dissimule? Parce qu’il n’y a pas de meilleure assurance contre la déloyauté que cette tolérance complice. Autrement dit, ‘‘si tu me restes fidèle, je ne sanctionnerai pas tes larcins’’, explique Argelia Melet, psychiatre et spécialiste de la psychologie de Chavez, ex-épouse du célèbre guérillero Douglas Bravo. Argelia a connu Chavez dans les années de clandestinité. [NdT: Douglas Bravo, dirigeant de la guérilla castriste des années 1960 au Venezuela, s’était allié à Chavez dans les années 1990; toujours marxiste et révolutionnaire, il considère aujourd’hui la révolution bolivarienne comme une farce et Chavez comme un despote.]

Ce qu’on sait, c’est que la famille du président, qui, avant son arrivée au pouvoir, connaissait une situation économique difficile, vit aujourd’hui dans l’abondance. Dans l’État de Barinas, d’où Chávez est originaire, les gens les appellent «la famille royale». La maison natale d’Hugo Chavez est une humble masure aux parois de canne et au sol en terre battue. Aujourd’hui, la famille est installée à «La Chavera», un domaine de 600 hectares qui est estimé à 800’000 dollars. Ses frères sont tous hauts fonctionnaires au sein du gouvernement, son père était gouverneur de l’État [NdT: de 1998 à 2008], et sa mère, une femme énergique aux goûts raffinés, est la véritable patronne du clan.