Par Alain Bihr

Les économistes considèrent ordinairement que leur discipline a émergé dans le cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, notamment avec la publication du Tableau économique du Dr François Quesnay (1758), chef de file des physiocrates, et celle de l’Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776) d’Adam Smith, tenue pour fondatrice de l’école classique (à laquelle on rattache Thomas-Robert Malthus, David Ricardo et John Stuart Mill en Grande-Bretagne, Jean-Baptiste Say et Frédéric Bastiat en France). Cet acte de baptême est discutable dans la mesure où il fait fi de tous les travaux des mercantilistes, échelonnés tout le long de la période protocapitaliste, qui s’étaient concentrés sur les échanges internationaux, mêlant commerce et guerre, tenus par eux comme un jeu à somme nulle [Bihr, 2019a: 267-276]. Marx reconnaît cependant aux physiocrates le titre de «véritables pères de l’économie moderne» dans la mesure où ils ont été les premiers à rechercher «l’origine de la plus-value non plus dans la sphère de la circulation mais dans celle de la production immédiate, jetant ainsi les bases de l’analyse de la production capitaliste» en ouvrant la voie aux classiques [Marx, 1974 (1861-1863), Tome I: 31 et 33].

Quelles que soient par ailleurs leurs différences importantes (les physiocrates font de l’agriculture, alors de loin encore le principal secteur économique, la seule activité créatrice de valeur, alors qu’Adam Smith est un fervent partisan et de l’industrie et du commerce et considère le travail humain comme la source de toute valeur), ils n’en partagent pas moins les deux présupposés fondamentaux dont ne vont plus se départir les tenants de leur discipline. Tous perçoivent la nature comme une source impérissable et donc inépuisable de ressources mises à la disposition gracieuse des hommes par le Créateur; et ils ne doutent pas davantage de leur capacité de s’en rendre «maîtres et possesseurs» (pour reprendre la célèbre formule cartésienne) par leur travail et leur ingéniosité (dont participent techniques et sciences), de manière à engendrer ainsi un flux continu de biens et de services destinés à leur enrichissement personnel et collectif par l’intermédiaire du commerce. Et aucun ne soulève la question de l’impact du travail humain sur la nature, bien que les physiocrates aient été conscients de la nécessité de ménager le patrimoine naturel en lui faisant «des avances» (sous forme de semences, d’engrais, de travaux d’amendements, etc.) pour en préserver la prodigalité (fertilité).

Cet optimiste n’allait cependant pas tarder à être sévèrement douché par la publication, avant la fin même du siècle, de l’ouvrage majeur de Thomas-Robert Malthus (1766-1834), intitulé Essai sur le principe de population en tant qu’il influe sur le progrès de la société avec des remarques sur les théories de M. Godwin, de M. Condorcet et d’autres auteurs (1798). Car il y est tout simplement énoncé que, loin d’être cette mère généreuse dont le sein nourrirait constamment l’homme, la nature y est dépeinte plutôt comme une marâtre qui ne dispense ses bienfaits que parcimonieusement en maltraitant ses enfants jusqu’à en condamner un grand nombre à mort par les différents effets de l’insuffisance des ressources qu’elle met à leur disposition.

Les thèses malthusiennes

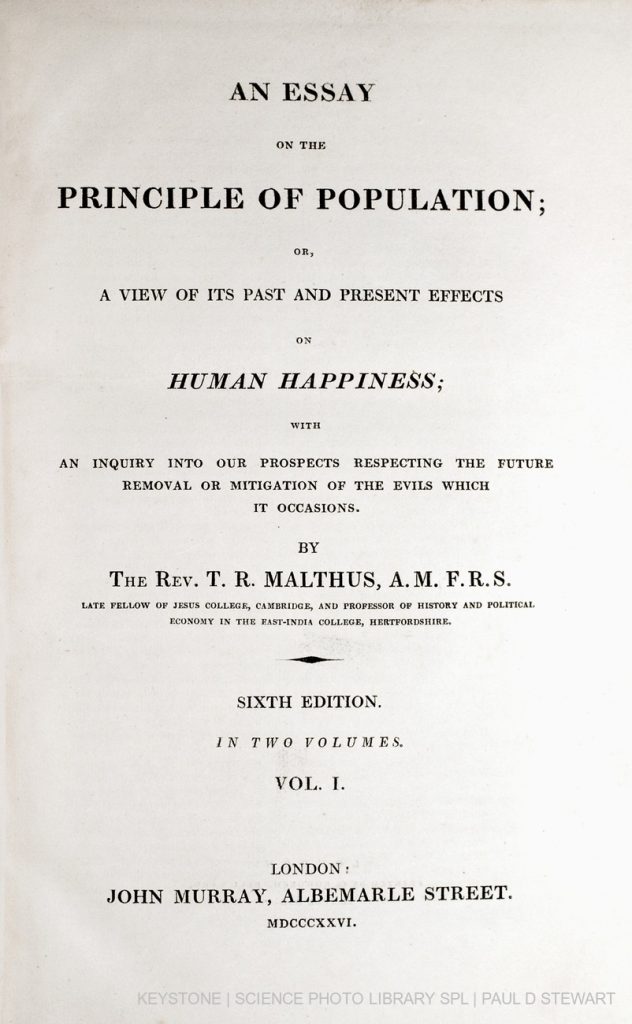

Exposées une première fois sur un mode plutôt pamphlétaire dans l’essai précédent, elles sont reprises d’une manière plus développée et plus méthodique dans son Essai sur le principe de population ou exposé de ses effets sur le bonheur humain dans le passé et le présent avec des recherches sur nos perspectives de diminuer à l’avenir les maux qu’il occasionne. Publié en 1803, ce second essai contient notamment l’examen de la dynamique démographique de différentes sociétés humaines dispersées dans l’espace et le temps, destiné à vérifier le «principe de population». Il connaîtra quatre nouvelles éditions du vivant de Malthus (1806, 1807, 1817, 1826), en étant à chaque fois revu et augmenté, Malthus s’efforçant d’y répondre aux critiques dont il faisait l’objet.

Sa principale thèse est très simple et bien connue. Selon Malthus, il faut «se convaincre que la population tend constamment à s’accroître au-delà des moyens de subsistance et qu’elle est arrêtée par cet obstacle» (Malthus, 1963 [1803]: 8). C’est que «lorsque la population n’est arrêtée par aucun obstacle, elle double tous les vingt-cinq ans, et croît ainsi de période en période selon une progression géométrique» (Id.: 9); alors que «les moyens de subsistance, dans les circonstances les plus favorables à la production, ne peuvent jamais augmenter à un rythme plus rapide que celui qui résulte d’une progression arithmétique» (Id.: 10)[1]. De la sorte, quand toute la terre cultivable est occupée, il se produit nécessairement un écart entre le peuplement et la nourriture, écart qui va grandissant et qui fait que tous ne peuvent plus être nourris, que l’inégalité, la disette, la famine et finalement la mort frappent une partie de la population. En un mot, sauf à freiner la croissance démographique, la catastrophe est inéluctable à terme.

Trois types de freins (ou limites) peuvent cependant prévenir cette dernière selon Malthus, en introduisant un écart entre la croissance démographique potentielle (par définition exponentielle) et la croissance démographique réelle. Les premiers sont préventifs; d’ordre moral, ils ont la préférence de Malthus, vicaire anglican dans son premier état, en faisant tous appel en définitive à l’abstinence sexuelle (de manière à limiter les naissances): inciter au célibat, retarder l’âge du mariage (Malthus lui-même ne s’est marié qu’à trente-sept ans!), interdire les relations sexuelles avant le mariage, en limiter le nombre dans le cadre de ce dernier, etc. Et l’effort moral ainsi requis peut trouver son soutien dans le désir de maintenir ou même d’améliorer son rang dans la société, de procurer à sa famille un niveau de vie décent, d’assurer l’avenir de ses enfants, tout comme dans la peur qu’inspire le spectre de la déchéance sociale, de la misère et de la réduction à la mendicité. Selon Malthus, ces freins préventifs opèrent ordinairement au sein des classes supérieures et ils contribuent à leur bien-être et prospérité, en proportionnant leur descendance à leurs moyens d’existence. Le vice, terme par lequel Malthus désigne pudiquement toutes les pratiques destinées à dissocier sexualité et procréation (incluant aussi bien la contraception, l’avortement et l’infanticide que la masturbation, l’homosexualité ou la prostitution), peut aussi faire office de frein au précédent «principe de population». Enfin, le plus ordinairement opère un troisième type de freins que Malthus nomme curieusement «positives» (positifs) alors qu’ils sont éminemment négatifs, qui se ramènent aux effets délétères de la pauvreté et de la misère qui sont le lot d’une grande partie des couches populaires: leur prolifération se trouve limitée par leurs mauvaises conditions de travail et d’existence (insalubrité des logements), leur mauvaise alimentation (s’agissant notamment des enfants), l’alcoolisme, la maladie, la disette, etc., auxquelles peuvent s’adjoindre les effets des épidémies et des guerres. Si bien que, comme chez tous les penseurs réactionnaires, la moralité est du côté des nantis tandis que les pauvres sont inversement taxés d’immoralité.

Malthus précise cependant que, en régime capitaliste, ce «principe de population» se trouve infléchi et son action modulée dans temps par les fluctuations économiques que connaît ce régime, sans pour autant être remis en cause par elles. Ainsi, les périodes de prospérité voient la demande de travail s’accroître et, avec elle, les salaires et les gains annuels des salariés, partant leur incitation au mariage, les procréations, la demande en subsistances, précipitant ainsi le moment où ceux-ci vont faire défaut. Et les périodes de crise exercent des effets inverses, en rétablissant là encore finalement l’équilibre entre croissance démographique et croissance des ressources alimentaires, ce qui risque cependant de relancer la dynamique expansive.

Pour Malthus, il n’y a pas moyen de se soustraire à la précédente loi de population, qui fait qu’en définitive, il n’y en a pas assez pour tout le monde: en un mot, que la pauvreté est inévitable. Dès lors, il ne sert à rien de tenter de soulager le sort des pauvres et misérables qu’elle affecte en premier lieu en les assistant.

Pour lui, cette assistance est tout d’abord fondamentalement illégitime. Ainsi n’hésite-t-il pas à écrire dans la première édition de son second essai:

«Un homme, né sur un sol où la propriété est établie, et qui ne peut subsister, ni de son travail, ni de son patrimoine, n’a nul droit à partager la nourriture des autres hommes. Au grand festin de la nature, il n’y a point de couvert pour lui. Elle lui ordonne de partir, et fera promptement exécuter cet ordre s’il ne trouve le moyen d’exciter la compassion de quelqu’un des conviés. Si ceux-ci se retirent et veulent bien faire une place, d’autres intrus se présentent, et sollicitent la même faveur. Le bruit se répand qu’il y a de quoi nourrir tout le monde, et les prétentions se multiplient. Le bon ordre et l’harmonie, qui régnaient dans cette fête, se changent en confusion et en discorde. L’abondance se change en disette» (Malthus, 1803, cité par Husson, 2023: 37).

Les réactions indignées provoquées par cette violente charge contre les indigents ont convaincu Malthus de la retirer des éditions ultérieures de l’ouvrage. Mais cela n’a en rien altéré le fond de sa position puisqu’on y lit aussi le passage suivant de la même farine, maintenu pour sa part:

«(…) si quelqu’un juge à propos de se marier alors qu’il n’est pas sûr de pouvoir nourrir sa famille (…) il faut qu’il sache que les lois de la nature, qui sont les lois de Dieu, l’ont condamné à souffrir, lui et sa famille, pour le punir d’avoir violé les admonestations répétées, et qu’il n’a pas le droit de réclamer de la collectivité la plus petite parcelle de nourriture en plus de ce à quoi son travail lui donne droit» (Malthus, 1963 [1803]: 116)[2].

De surcroît, l’aide aux pauvres est inefficace. Car transférer des ressources des riches vers les pauvres (par exemple par le biais d’une redistribution des revenus via l’impôt et les prestations sociales) n’accroît pas pour autant, du moins immédiatement, la quantité de ressources alimentaires disponible. Dès lors, le seul effet immédiat d’un tel transfert est d’augmenter le prix de ces ressources, ce qui risque de ne pas les rendre davantage accessibles aux pauvres. Certes, cette augmentation de prix, synonyme de gains supplémentaires pour les producteurs et négociants, peut elle-même stimuler un accroissement de l’offre, pour autant qu’il soit possible d’accroître la production agricole, et ainsi d’améliorer le sort des plus pauvres. Mais, dans ce cas, cela incitera ces derniers à se multiplier (à se marier précocement, à procréer inconsidérément) en creusant une nouvelle fois l’écart entre la population et les ressources, en reconstituant une nouvelle couche de pauvres. Autrement dit, loin de remédier à la pauvreté, l’assistance aux pauvres ne fait que l’entretenir. Elle peut au mieux soulager le sort de quelques-uns temporairement sans pour autant régler le problème que pose le paupérisme en tant que tel. Tenter de soulager la pauvreté est une entreprise vaine qui revient à jeter de l’argent par la fenêtre.

Enfin, l’assistance aux pauvres est non seulement inefficace; elle est en définitive nuisible, doublement même. D’une part, en accroissant la demande, l’aide aux pauvres augmente également le prix des denrées alimentaires, ce qui ne manque pas de dégrader la situation de la couche de la population située directement au-dessus du seuil de pauvreté, en transformant certains de ses membres en «nouveaux pauvres». D’autre part, l’assistance aux pauvres tend à rendre ces derniers fatalistes et à les détourner de l’assiduité au travail, de l’effort moral visant à refréner leur désir sexuel, de la prévention et de la pratique de l’épargne, seuls moyens susceptibles en définitive de les faire sortir de la pauvreté. Ainsi l’assistance aux pauvres entretient et accroît même paradoxalement la pauvreté[3].

Il faut donc laisser les pauvres à leur pauvreté, les contraindre ainsi à se mettre au service des riches tout en les forçant à se discipliner (à réfréner notamment leur pulsion sexuelle qui les pousse à se multiplier de manière irréfléchie) et, à défaut, permettre en définitive à la misère et à son cortège de maladies, de disette et de famine d’opérer leur fonction régulatrice, les pauvres étant alors en définitive les seuls responsables de leur triste sort par leur intempérance et leur imprévoyance. Et, de fait, Malthus a été un chaud partisan de l’abolition des Poor Laws au nom de l’ensemble des arguments précédents (Husson, 2023: 55-90)[4].

Mais, à l’opposé, reconnaissons qu’il a également plaidé pour l’établissement d’un enseignement primaire universel, financé par l’Etat, capable selon lui d’apporter aux pauvres la connaissance et le sens moral nécessaires à la régulation de la contradiction entre les exigences du sexe et celles de la faim. Mais, dans cette mesure même, il y a fort à parier que le contenu de cet enseignement aurait essentiellement consisté à enseigner aux pauvres les vertus de la chasteté et de la prévoyance à coups de citations bibliques – bref à leur faire le catéchisme.

La réception des thèses de Malthus

Les deux essais dans lesquels Malthus a exposé son «principe de population» ont connu un vif succès dès leur publication, en Angleterre tout d’abord (en témoignent les éditions successives) puis rapidement à l’étranger [5]. Ce qui a donné crédit aux thèses de Malthus est la conjoncture particulière de la fin du XVIIIe siècle qui a vu se combiner, en Europe occidentale et plus particulièrement au Royaume-Uni, une baisse générale de la productivité agricole (liée à l’épuisement de la «révolution agricole» de la période protocapitaliste)[6] avec une forte croissance démographique (entre 1750 et 1800, la population anglaise passe de quelque 7,5 millions à près de 12 millions), le rendant tributaire d’une importation croissante de grains depuis le continent (en particulier l’espace baltique).

Mais le crédit de Malthus résulte aussi de l’intention politique profonde à laquelle répond sa thèse. Contemporain de la Révolution française, explosion de revendications populaires au premier rang desquelles celles de l’accès à la liberté, à l’égalité, au bonheur, c’est à cette dernière que Malthus oppose sa thèse destinée à «démontrer» l’inanité de pareilles aspirations (dont sont responsables à ses yeux les philosophes des Lumières, en tout premier lieu Rousseau), que Malthus tient pour contraires à la fois aux lois naturelles et aux lois divines. Soutien de l’aristocratie des propriétaires fonciers contre la bourgeoisie, il défend en définitive les deux réunies contre les revendications populaires et notamment celles du prolétariat naissant, en expliquant que la pauvreté tient non pas aux rapports de production et de classe existants mais à des lois naturelles et divines.

On jugera de la profondeur de l’influence de Malthus au fait que, dans le monde académique, elle s’est fait sentir bien au-delà du champ de l’économie politique. Charles Darwin rapporte ainsi dans son Autobiographie (1887) qu’il a conçu le principe générateur de l’évolution des espèces à l’occasion d’une lecture du second essai de Malthus. Et Alfred Wallace, qui a conçu ce même principe quasiment en même temps que Darwin tout en lui en laissant la paternité, confessera lui-même dans sa propre autobiographie, My Life: A Record of Events and Opinions (1905), sa propre dette envers Malthus (Petersen, 1980: 213-216).

On jugera de la profondeur de l’influence de Malthus au fait que, dans le monde académique, elle s’est fait sentir bien au-delà du champ de l’économie politique. Charles Darwin rapporte ainsi dans son Autobiographie (1887) qu’il a conçu le principe générateur de l’évolution des espèces à l’occasion d’une lecture du second essai de Malthus. Et Alfred Wallace, qui a conçu ce même principe quasiment en même temps que Darwin tout en lui en laissant la paternité, confessera lui-même dans sa propre autobiographie, My Life: A Record of Events and Opinions (1905), sa propre dette envers Malthus (Petersen, 1980: 213-216).

En un sens, en effet, la théorie darwinienne généralise à l’ensemble du vivant (végétal et animal) la «loi de population» de Malthus qui veut que le développement d’une espèce se trouve limité par les ressources que lui offre son milieu (biotope), ce que Malthus a nommé les freins «positifs», en y adjoignant cependant l’idée que cette pression du milieu sur l’espèce y exerce une fonction sélective en faveur des plus aptes à y faire face, ce qui peut conduire au fil des générations à l’apparition de nouvelles espèces. Si bien que le principe de l’évolution des espèces n’est pas tant la concurrence entre les espèces que la concurrence entre les individus à l’intérieur d’une même espèce, dont l’enjeu fondamental est l’accès à la fois aux ressources alimentaires et aux partenaires sexuels. Ce que la «loi de population» de Malthus avait préfiguré en partie. C’est d’ailleurs ce que Darwin déclare lui-même dès les premières lignes de son maître ouvrage: il se propose d’y traiter de «la concurrence vitale entre tous les êtres organisés répandus à la surface du globe, concurrence qui provient fatalement de leur multiplication en raison géométrique: c’est la loi de Malthus appliquée à tout le règne animal et végétal» (Darwin, 1859 cité par Husson, 2023: 149).

Au-delà du monde académique, les thèses de Malthus se sont popularisées sous la forme et par l’intermédiaire d’un malthusianisme aux contours flous et au contenu ambigu. Sur le plan idéologique, le malthusianisme est «une sorte de catastrophisme démographique accompagnée d’une attitude encore très contemporaine de rejet moral de la pauvreté comme étant imputée aux “vices” des pauvres eux-mêmes» (Meillassoux, 1991: 16). Ce catastrophisme a servi de caution de l’ordre existant en faisant reposer la responsabilité de la pauvreté et de la misère sur les classes populaires qu’elles accablaient, plus précisément sur leur défaut de sens moral en général (intempérance, imprévoyance, insouciance, etc.), tout en excusant (masquant et disculpant) évidemment du même coup les rapports de production et de classe structurellement générateurs de cette situation. Ce même catastrophisme a entretenu auprès des classes dominantes et de ses alliées (petite-bourgeoisie, encadrement) la peur de la populace misérable, prompte à se révolter contre son sort sans comprendre qu’elle en est le principal responsable. Et on le retrouve encore de nos jours tant dans la suspicion qui persiste à l’égard des bénéficiaires des prestations sociales (allocations familiales, allocations de chômage, minima sociaux) ou de l’aide aux populations démunies des formations périphériques que dans le spectre, constamment agité par l’extrême droite et la droite extrême, de ces mêmes populations, censées être aussi prolifiques que misérables, prêtes à déferler sur les formations centrales nanties, et dont les fameux «immigrés» seraient à la fois l’avant-garde et la cinquième colonne.

Mais ce catastrophisme n’a pas produit seulement des discours mais encore des politiques visant à limiter la croissance démographique en général, plus particulièrement au sein des couches populaires. Ces politiques ont été très diverses, allant du planning familial (contrôle des naissances) à l’avortement en passant par toutes les méthodes de contraception. Elles ont tôt été prônées tant par des mouvements anarchistes ou féministes que par des gouvernements (notamment dans les formations périphériques) soucieuses de freiner la croissance de leur population perçue comme faisant obstacle à la réussite de leurs plans de développement. En quoi évidemment le malthusianisme s’est écarté des positions de Malthus, pour sa part fermement opposé à toute espèce de contraception ou de régulation volontaire des naissances qui ferait appel à d’autres moyens que ceux de l’abstinence sexuelle.

Notes

[1] «Malgré son succès, la “loi” manque de cohérence interne et souligne immédiatement le paradoxe intrinsèque de la notion de limite. Admettons en effet que la contrainte fonctionne réellement: dans ce cas, la croissance de la population doit s’aligner sur la progression arithmétique des ressources, de telle sorte que la croissance exponentielle de la population n’a qu’un temps et cesse quand la limite est atteinte. Si la limite est hors d’atteinte, alors la loi ne sert à rien. Si la limite peut être déplacée, cela veut dire que la production agricole peut augmenter “plus rapidement que selon une progression arithmétique”. Bref, la loi de Malthus devrait s’énoncer ainsi: au bout d’un certain temps, la croissance de la population s’aligne sur celle des ressources agricoles» (Husson, 2000: 10). Ce qui n’est somme toute qu’un pur truisme.

[2] Becker et alii (2004: 5-6) ont raison de souligner les fondements théologiques de la «loi de population» de Malthus, explicités dans les deux derniers chapitres de son premier essai et supprimés dans les versions successives du second pour ne pas avoir à se confronter à l’Eglise anglicane dont il était prélat. Malthus y défend notamment l’idée que la discordance entre la raison géométrique selon laquelle est capable de croître l’espèce humaine et la raison arithmétique qui gouverne la croissance de ses ressources alimentaires fait partie d’un dessein divin destiné à contraindre l’être humain à la moralité, assisté en cela par son intelligence des lois de la nature, elles-mêmes créations divines.

[3] Il est frappant de constater combien les arguments de Malthus se retrouvent dans les diatribes contemporaines à l’encontre des pauvres et de l’assistance publique qui leur est apportée. Cf. à ce sujet Husson, 2023: 29-54.

[4] Introduites au cours du XVIe siècle, les Poor Laws sont la version anglaise de la «législation sanguinaire» (Marx) qui, un peu partout en Europe occidentale, s’est alors abattue sur un protoprolétariat de paysans expropriés pour les forcer à entrer dans les rets du salariat (Bihr, 2019b: 547-548). A la fin du XVIIIe siècle, dans un contexte d’agitation sociale lié à l’engagement britannique contre la Révolution française, elles ont été revues et complétées par la loi dite de Speenhamland instituant une sorte de revenu minimum (proportionné au prix du pain et au nombre d’enfants) versé par les communes aux indigents et financé par un impôt sur la propriété foncière. C’est à cette loi que Malthus s’en est pris notamment. Et ces arguments inspireront la nouvelle Poor Law adopté par le Parlement en 1834 qui supprimera toute autre forme d’«assistance» aux indigents que leur enfermement dans les workhouses, où ils seront soumis à un régime de travail forcé digne du bagne.

[5] Dès 1807, une traduction du second essai paraît en Allemagne. En 1809, cet essai est publié aux Etats-Unis et une traduction en est proposée en France. Etc.

[6] Ce qui donnera notamment naissance à la thèse des rendements agricoles décroissants, primitivement soutenue par Anderson et reprise par Malthus et Ricardo.

Bibliographie

Becker Christian et alii (2004), «Malthus vs. Wordsworth: Perspectives on humankind, nature and economy», Discussion Paper Series, n° 404, University of Heidelberg, Department of Economics, Heidelberg.

Bihr Alain (2019a), Le premier âge du capitalisme. Tome 2: La marche de l’Europe occidentale vers le capitalisme, Lausanne/Paris, Page 2/Syllepse.

Bihr Alain (2019b), Le premier âge du capitalisme. Tome 3: La marche de l’Europe occidentale vers le capitalisme, Lausanne/Paris, Page 2/Syllepse.

Charbit Yves (2007), «Marx et la population. A propos de la lecture althusserienne», Socio-logos, n°2.

Husson Michel (2000), Six milliards sur la planète. Sommes-nous de trop?, Paris, Textuel, http://hussonet.free.fr/.

Husson Michel (2023), Portrait du pauvre en habit de vaurien. Eugénisme et darwinisme social, Lausanne & Paris, Page 2 & Syllepse.

Laurent Éloi et Le Cacheux Jacques (2012), Économie de l’environnement et économie écologique, Paris, Armand Colin.

Malthus Thomas-Robert (1963 [1803]), Essai sur le principe de population, Paris, Denoël/ Gonthier.

Marx Karl (1974 [1861-1863]), Théories sur la plus-value, Paris, Éditions Sociales, trois tomes.

Marx Karl (1991 [1867]), Le Capital. Livre I, Paris, Presses universitaires de France.

Marx Karl (2008 [1875]), Critique du programme de Gotha, Paris, Éditions Sociales.

Marx Karl et Engels Friedrich (1971), Correspondance, tome II (1849-1851), Paris, Editions Sociales.

Marx Karl et Engels Friedrich (1978), Critique de Malthus. Introduction, traduction et notes de Roger Dangeville, Paris, Maspero.

Meillassoux Claude (1991), «La leçon de Malthus: le contrôle démographique par la faim» dans Gendreau Francis, Meillassoux Claude, Schlemmer Bernard et Verlet Martin, Les spectres de Malthus. Déséquilibres alimentaires, déséquilibres démographiques, Paris, EDI, ORSTOM & CEPED.

Petersen William (1980), Malthus. Le premier anti-malthusien, Paris,Dunod.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA) (2022), World Population Prospects 2022, Summary of Results, New York, United Nations Publications.

Soyez le premier à commenter