Par Lance Selfa

Pourquoi les Démocrates déçoivent-ils toujours leurs partisans les plus loyaux? Thomas Frank dans son excellent livre aide à comprendre par quelles voies le Parti démocrate les trahit. [1]

Le titre du New York Times, le 28 juillet 2016, a tout dit : «Après être restés discrets, les riches donneurs à Clinton reviennent sur le devant.»

Et l’article de Nicholas Confessore et Amy Chozick de documenter la myriade de manières dont les patrons, depuis la firme (fonds d’investissement) de Wall Street – le Groupe Blackstone – jusqu’au géant des universités privées Apollo Education Group, ont trafiqué leur influence lors de parties select aux alentours de Philadelphie durant la récente convention Démocrate nationale.

Mais oui, cette convention démocrate. La même qui a paradé des douzaines d’orateurs qui dénonçaient Wall Street et l’endettement écrasant des étudiants? Dont la candidate, Hillary Clinton, s’est engagée à chasser big money des élections?

Comme Libby Watson de la Sunlight Foundation déclare aux auteurs de l’article, le fait est que c’est «business as usual.» [2]

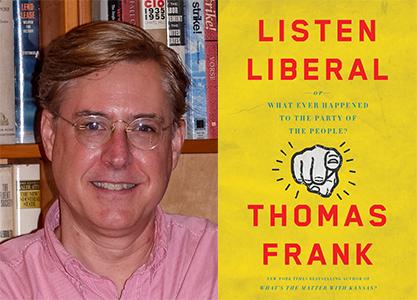

Thomas Frank ne serait pas surpris par ce dernier clin d’œil sur les affaires du Parti démocrate. Son livre Listen, Liberal (Ecoute, Libéral) [3] est une démolition convaincante et spirituelle du Parti démocrate, spécialement de son incarnation moderne, celle postérieure au New Deal.

• Les démocrates ne voient pas de contradiction à publier des platitudes de campagne électorale à propos du soutien «aux familles travailleuses» tout en recevant des millions des génies de la finance «savants de fusées» qui sont derrière les hedge funds de Wall Street ou ceux qui s’appellent eux-mêmes «perturbateurs » (de l’école publique) qui dirigent les entreprises d’éducation pour le profit.

Comme la publicité de GEICO TV le dirait : «C’est ce qu’ils font.» [4]

Pour Thomas Frank, cela fournit une grande partie de l’explication pour laquelle la présidence Obama a été une telle déception pour tous ceux qui croyaient dans le message de «l’espoir et changement» du candidat Obama, en 2008.

• En 2008, l’économie s’effondrait, entraînant dans l’abîme avec elle l’orthodoxie du libre marché. Les Démocrates raflaient les sièges du Congrès et avec la Maison Blanche. S’il y eut jamais un moment où les conditions étaient mûres pour un programme réformiste audacieux– qui aurait été énormément populaire – c’était bien celui-là.

Et pourtant, cela ne s’est pas passé. Deux ans plus tard, les Républicains du Tea Party reprenaient la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat et l’administration Obama approfondissait son engagement pour l’austérité et la recherche d’un «grand accord» pour un vote des deux partis afin de couper dans la Sécurité sociale et Medicare.

Frank rappelle les excuses libérales de toujours pour les échecs d’Obama, citant le président lui-même qui disait combien c’est dur d’obtenir que les choses se fassent («Il est difficile de faire virer un grand navire»). Thomas Frank procède ensuite à une démolition de ces excuses, une à une.

Il montre de façon convaincante comment, en utilisant seulement les prérogatives de l’exécutif, Obama aurait pu démonter les sauvetages pour les banquiers de Wall Street de l’administration Bush et presser les juges des faillites de réduire ou d’effacer la dette des titulaires d’hypothèques. Pour le moins, il aurait pu refuser de permettre aux directeurs du géant de l’assurance AIG, sauvé de la faillite en 2009 par la Réserve fédérale (FED: banque centrale), d’empocher leurs bonus de plusieurs millions à charge du contribuable.

• Au lieu de cela, Obama et son équipe du Trésor formée de diplômés des universités de la Ivy League (les universités privées les plus cotées)[5], en congé de Wall Street, ont rassuré les banksters (bandits banquiers) qu’il était avec eux. Thomas Frank rejoue la fameuse scène du livre de 2010 de Ron Suskind Confidence Men. La description d’une réunion de haut niveau qui commence avec Obama qui avertit Wall Street que «mon administration est la seule chose entre vous et les piques» et qui se termine par un PDG soulagé qui raconte à Suskind qu’Obama «aurait pu nous ordonner de faire à peu près n’importe quoi et nous nous serions exécutés. Mais il ne l’a pas fait; il voulait surtout nous aider et calmer la populace.»

Et Thomas Frank de conclure : «Ayant placé tant de confiance dans son potentiel transformateur, ses partisans doivent digérer combien non-transformateur il a été. Ce n’est pas parce que le navire aurait été trop difficile à faire virer de bord, ou parce que ces imbéciles d’idéalistes n’étaient pas réalistes; c’est parce que (l’administration) n’a pas voulu faire ces choses-là.»

• Comment les Démocrates sont-ils arrivés au pouvoir en 2008 dans la pire crise depuis la Grande Dépression, tout en agissant fondamentalement selon le même vieux schéma? En essayant d’expliquer cela, Thomas Frank atterrit sur une explication qui est inadéquate– plus à ce propos par la suite – malgré les éclairages qu’il offre.

• Comment les Démocrates sont-ils arrivés au pouvoir en 2008 dans la pire crise depuis la Grande Dépression, tout en agissant fondamentalement selon le même vieux schéma? En essayant d’expliquer cela, Thomas Frank atterrit sur une explication qui est inadéquate– plus à ce propos par la suite – malgré les éclairages qu’il offre.

Pour lui, l’équipe Obama, comme Bill Clinton avant lui – et probablement Hillary Clinton après lui – ne pouvaient pas imaginer un autre cours parce qu’ils approchent les problèmes à partir de leur point de vue de professionnels (hommes d’affaires) riches, hautement éduqués.

Comme les petits surdoués à Wall Street ou les bêtes politiques de l’industrie de la santé, ils apprécient les solutions complexes qui balancent des intérêts multiples tout en préservant généralement le statu quo. Pensez à l’assurance maladie obligatoire d’Obama et la réforme financière Dodd-Frank, dont les règlements d’application six ans après sont toujours encore en phase de rédaction.

Selon Thomas Frank, les racines de ce culte de l’expertise professionnelle et du soutien à des politiques basées sur le marché, on peut les trouver dans le désir des opérateurs du parti de construire une nouvelle coalition Démocratique pour remplacer la coalition du New Deal qui a existé des années 1930 aux années 1960. Depuis les « new politics » de George McGovern au début des années 1970 jusqu’aux « nouveaux Démocrates » du Democratic Leadership Council des années 1980 et 1990, ces figures ont cherché à éloigner le parti du mouvement ouvrier organisé en faveur de la « nouvelle classe moyenne » de professionnels diplômés.

• Les statistiques de vote montrent que les diplômés des universités tendent à être territoire républicain plutôt que démocrate. Mais il y a peu de doute qu’une idéologie de classe moyenne de libéralisme social et conservatisme budgétaire» règne en maître dans le Parti démocrate aujourd’hui.

Pour montrer cela dans toute sa splendeur, Frank prend comme exemples l’Etat du Massachusetts et la ville de Boston. Les deux dépendent lourdement des «industries du savoir» de la haute éducation, la finance, et la santé. Et les deux ont été des bastions démocrates depuis des générations.

Si les maires Démocrates de Boston et le parlement de l’état dominé par les Démocrates distribuent des rabais fiscaux aux entreprises, édictent des «réformes» des retraites anti-ouvrières, et encouragent les écoles à charte [6] ou des avantages flattant les professionnels de classe moyenne, ce n’est pas parce que les Républicains les y ont obligés. C’est parce que les Démocrates y croient vraiment et en profitent.

• Dans ce « modèle d’état bleu », Thomas Frank écrit [7]: «Boston est le quartier général de deux industries qui poussent sans cesse l’Amérique moyenne à la faillite: la grande université privée et la grande médecine privée, les deux imposant des coûts que pratiquement tout le monde doit payer et qui pourtant augmentent à un rythme plus rapide que les salaires ou l’inflation. Mille dollars une pilule, trente mille dollars un semestre: ce sont ces dettes qui étouffent graduellement la vie des gens autour de vous, qui ont fait cette ville si riche.»

Laissées loin derrière sont des villes comme Lynn, Massachusetts, qui fut une ville industrielle prospère, aujourd’hui dépeuplée et désindustrialisée – «déclin provoqué par les Républicains et rationalisé par les Démocrates» écrit Thomas Frank. Ou Decatur, dans l’Illinois, que Thomas Frank a revisité vingt ans après avoir rapporté les batailles ouvrières de «zone de guerre» où s’est joué le drame de la mort du rêve américain pour des milliers de travailleurs à col bleu syndiqués.

Au milieu des années 1990, écrit Thomas Frank: «Decatur était très loin de Washington, et ses problèmes ne faisaient aucune impression sur le sage groupe de cerveaux qui entourait Bill Clinton, à ce que j’ai pu voir. On assistait à l’aube de la Nouvelle Economie, la créativité triomphait, la vieille industrie s’évaporait et ceux qui étaient assez heureux de compter parmi ceux qui montaient étaient absolument certains de la direction que l’histoire prenait.»

• Comme avec tant de choses à propos du Parti démocrate aujourd’hui, tout remonte d’une manière ou d’une autre aux Clinton.

L’évaluation que fait Thomas Frank des deux mandats de Bill Clinton à la présidence dans les années 1990 constitue un antidote crucial à la nostalgie déchaînée de 2016. Thomas Frank dit que pendant qu’il écrivait le livre :

«Je demandais périodiquement à mes amis libéraux s’ils pouvaient se rappeler les lois progressistes qu’il a édictées, les politiques éclairées pour lesquelles il s’est battu. Vous savez, les bonnes choses que Bill Clinton a fait réaliser pendant qu’il était président. Je me demandais, pourquoi sommes-nous censés avoir une si haute opinion de lui, à part son affabilité personnelle manifeste, je veux dire? Ma question leur était bien dérangeante, à mes libéraux…

Aucun n’a mentionné quelque grande, quoique désespérée, position de principe clintonienne; après tout, c’est le gars qui a un jour fait voter pour décider où aller passer les vacances. Sa présidence fut totalement consacrée aux donations aux campagnes électorales, et aucune bravoure personnelle. Il a, mon Dieu, loué la chambre à coucher de Lincoln, et à la fin de son mandat il a même eu l’air de vendre une grâce présidentielle. »

Thomas Frank concède quelques rares efforts positifs de Bill Clinton: une légère augmentation des impôts sur les riches, une tentative de réforme de l’assurance maladie qui a échoué. Mais les plus grandes initiatives gagnantes de Bill Clinton étaient les choses qui à une époque antérieure auraient été considérées des politiques républicaines: la loi de 1994 sur le crime qui a accéléré à la vitesse supérieure le «nouveau Jim Crow» décrit par Michelle Alexander[8]; la destruction du système fédéral d’aide sociale; des accords de libre-échange comme l’Accord de libre-échange de l’Amérique du Nord (NAFTA); et diverses formes de dérégulation financière.

Thomas Frank fait remarquer que Bill Clinton négociait par-derrière avec le président de la Chambre d’alors, le républicain Newt Gingrich, un plan de privatisation de la Sécurité sociale. Cette tentative s’est écroulée pendant la bataille autour de la destitution du président liée à la liaison de Bill Clinton avec la stagiaire de la Maison Blanche Monica Lewinsky.

• Le point crucial de Thomas Frank est le suivant. Il a fallu un Démocrate – un spécialiste dans le double langage de «sentir la souffrance» des simples gens et de soutenir «ceux qui travaillent dur et respectent les règles» – pour faire passer une liste d’achat de mesures conservatrices que même Ronald Reagan n’aurait pas pu imposer. Comme Thomas Frank l’écrit : «Ce qui distingue l’ordre politique sous lequel nous vivons, c’est un consensus, au moins dans le courant dominant de la politique, sur certaines questions économiques – et ce qui a produit ce consensus, c’est la capitulation des Démocrates. Les Républicains pouvaient dénoncer le big government tout ce qu’ils voulaient, mais il a fallu un Démocrate pour déclarer que “l’ère du big government est finie” et que ça reste. Ce fut l’accomplissement historique de Bill Clinton. Sous sa direction, comme je l’écrivais alors, l’opposition cessa d’opposer.»

• Beaucoup de ce qu’écrit Thomas Frank paraîtra très familier aux lecteurs réguliers de Socialist Worker. Mais pour des libéraux qui peuvent connaître Frank de ses livres antérieurs, What’s the Matter with Kansas? ou The Wrecking Crew, son dernier livre Listen, Liberal peut paraître une douche glacée. Tout particulièrement pour ceux qui pourraient être «Prêts pour Hillary» en 2016.

Pour mon argent j’ai eu tout le livre pour le prix du chapitre «La culpabilité libérale» dans lequel Thomas Frank embroche la Fondation Bill, Hillary et Chelsea Clinton et, par extension, ce qu’il appelle «la quête de la vertu par la classe libérale».

Au cœur de ce chapitre, il y a bien sûr, Hillary Clinton, dont l’incarnation publique de «faire le bien» pour «les femmes et les enfants» se dissout devant le tableau de fond de son soutien à la fin de l’Etat social dans les années 1990 et de pousser les femmes pauvres dans les pays en développement dans la dette par le «microcrédit».

En tant que Secrétaire d’Etat, Hillary Clinton a vendu partout l’entrepreneuriat mondial et l’interminable «guerre contre le terrorisme» comme des croisades en faveur des femmes. Au travers de leur « partenariat » dans ces initiatives avec la Fondation Clinton ou le Département d’Etat, des patrons comme ceux de Walmart ou de Goldman Sachs peuvent se gagner les félicitations pour leur conscience sociale – ou ce que Thomas Frank décrit brillamment comme «s’acheter des compensations de libéralisme»: «C’est le libéralisme moderne en action: une bourse non réglementée de la vertu dans laquelle des représentants d’une classe de l’humanité pardonnent rituellement les péchés d’une autre classe, tout cela organisé et facilité par une vaste armée de professionnels américains bien diplômés, leur expertise rassurante soutenue par de la science sociale de pacotille, tandis que les infortunés, objets de leur haute et noble compassion, coulent lentement à nouveau dans un état préindustriel.»

Une alliance de «fondations»….

Thomas Frank tisse cette analyse autour de témoignages inoubliables d’une fête de la Fondation Clinton tenue le Jour international des femmes, pas moins! La manifestation, qui s’est tenue au Théâtre Best Buy de Manhattan (aujourd’hui Théâtre Playstation), vantait l’esprit d’entreprise pour les femmes dans le Sud de la planète. Les Clinton, avec Melinda Gates, des vedettes de Hollywood, des éditeurs de magazines de mode, et des leaders parmi les 500 du magazine Fortune se sont réunis pour un après-midi d’auto-félicitations.

• Et pourtant, pour tout ce qui touche si juste dans la critique des Démocrates par Frank, l’analyse du livre est déficiente sur deux questions liées entre elles.

Pour commencer, sa théorie des Démocrates comme un parti de professionnels avec une bonne formation souffre de ce qu’on pourrait appeler une analyse de classe trop crue.

Quand les marxistes déclarent que les Démocrates et les Républicains sont des partis «capitalistes» nous ne voulons pas dire qu’une cabale de capitalistes agissent comme des marionnettistes derrière la scène. Nous voulons dire qu’au travers de divers moyens – depuis les contributions de campagnes jusqu’aux conseils d’experts pour contrôler les médias – divers intérêts capitalistes garantissent que les partis politiques du courant dominant appliquent des politiques qui permettent au système capitaliste de prospérer et de se reproduire.

Des érudits comme Thomas Ferguson et Joel Rogers [9] ont documenté pourquoi nous devons comprendre les déplacements dans les partis capitalistes dominants comme des déplacements dans les blocs du capital plutôt que des déplacements des bases d’électeurs. Ferguson a même démontré comment le soutien apporté par Obama à Silicon Valley est lié aux bons soins et à l’alimentation de l’Etat de surveillance.

Thomas Frank ne cite aucune de ces analyses. De cette manière, en argumentant que la faveur actuelle des Démocrates pour le néolibéralisme de Silicon Valley est en quelque sorte le produit de la fascination de Démocrates «bien diplômés» pour la «complexité», «l’innovation» et les services par applications perturbatrices comme Uber et AirBnB, Thomas Frank passe à côté de l’étroite intégration du Parti démocrate avec la classe capitaliste.

Les Démocrates peuvent avoir été l’équipe B du capitalisme durant la dernière génération, mais ils n’étaient pas les Washington Generals toujours battus au basketball par les Harlem Globetrotters.

Deuxièmement, interpréter les Démocrates comme un parti de diplômés d’universités de la Ivy League – et non pas comme un des deux grands partis des affaires aux Etats-Unis –implique que le parti pourrait être reconquis comme le «parti du peuple» ou le parti de «la classe ouvrière» comme Thomas Frank pense qu’il l’a été durant ses heures de gloire du New Deal.

Cette caractérisation oublie que de plusieurs manières, les Démocrates étaient l’équipe A du capitalisme durant cette période. Et si la Trumpisation des Républicains continue, les Démocrates pourraient finir à nouveau comme les premiers de file. La campagne Clinton 2016 espère bien qu’il en sera ainsi.

Listen, Liberal est une excellente lecture en cette saison d’élections. Si Thomas Frank conclut que l’état des choses qui nous a amenés vers Clinton contre Trump ne «peut pas continuer», il n’est pas sûr où aller. Tracer ce chemin est le défi que la gauche affronte aujourd’hui. (Article publié le 4 août 2016 sur le site SocialistWorker.org, de l’ISO; traduction A l’Encontre)

_____

[1] Thomas Frank, Listen, Liberal: Or, What Ever Happened to the Party of the People?, Henry Holt and Co., 2016. 320 pages, $12.99.

[2] « La Sunlight Foundation est une organisation sans affiliation politique et sans but lucratif qui plaide pour un gouvernement transparent au niveau mondial et utilise la technologie pour que le gouvernement rende des comptes à tous. » sunlightfoundation.com

[3] Dans le vocabulaire politique anglo-saxon, dans la tradition de l’ancien Parti libéral britannique, «libéral» veut dire de gauche.

[4] Geico est le plus grand annonceur de publicités aux Etats-Unis. Geico appartient à Warren Buffett.

[5] La Ivy League (Ligue de lierre) réunit Harvard, Brown, Columbia, Princeton, Yale, Cornell, Dartmouth, Pennsylvanie, huit universités toutes privées, toutes en Nouvelle Angleterre. Alors que la majorité des universités aux Etats-Unis, et certaines fort réputées comme UCLA, Berkeley, l’Université du Michigan à Ann Arbor, celle du Texas à Austin, et tant d’autres, sont publiques.

[6] Les Charter Schools sont des écoles publiques confiées à une gestion privée, et libérée de nombreuses régulations des écoles publiques, qui s’engagent à respecter une « charte », dont l’accès gratuit. Le gouvernement fédéral subventionne cette privatisation des écoles dans un pays où la grande majorité des écoles sont publiques, généralement municipales. Les charter schools sont un des enfants chéris des néo-libéraux et la bête noire des syndicats d’enseignants. Elles scolarisent en réalité très peu d’écoliers, 2% du total.

[7] Le bleu est la couleur des Démocrates tandis que le rouge l’est des Républicains.

[8] Jim Crow est le nom donné aux lois et règlementations qui discriminaient contre les Noirs, de l’abolition de l’esclavage en 1865 jusqu’au mouvement des droits civiques des années 1960.

Michelle Alexander est professeure de droit à la Ohio State University, avocate, et procureure fédérale. Dans son livre de 2010, The New Jim Crow, Mass Incarceration in the Age of Colorblindness (Le nouveau Jim Crow et l’incarcération de masse à l’âge de l’indifférence à la couleur) elle documente les biais qui ont mis en prison aux Etats- Unis un nombre gigantesque de jeunes Noirs, hors de proportion de leur nombre dans la population générale, en particulier les lois contre la consommation de drogues qui voient condamnés plus de vingt fois plus de Noirs que de Blancs pour un même délit. Elle a récemment appelé à ne pas voter pour Hillary Clinton.

[9] Thomas Ferguson est professeur de sciences politiques à l’Université du Massachusetts à Boston. Son livre le plus fameux est Golden Rule: The Investment Theory of Party Competition and the Logic of Money-driven Political Systems, University of Chicago Press, Chicago, 1995 (La Règle d’or : La théorie de la concurrence des partis selon l’investissement et la logique des systèmes politiques mus par l’argent.)

Joel Rogers est professeur de droit et de sciences politiques à l’Université du Wisconsin à Madison. Son livre le plus récent est The new inequality, Beacon Press, Boston, 1999, avec Joshua Cohen (La nouvelle inégalité).

Ferguson et Rogers sont tous deux des collaborateurs de The Nation, le vieux et prestigieux hebdomadaire de gauche.

Soyez le premier à commenter