Entretien avec Gilbert Achcar

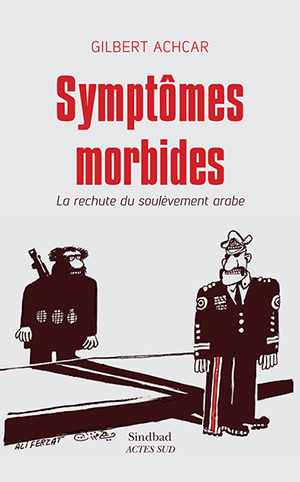

Le livre [1] de Gilbert Achcar s’ouvre sur une citation de Gramsci qui donne son titre au livre: «La crise consiste justement dans le fait que l’ancien meurt et que le nouveau ne peut pas naître: pendant cet interrègne, on observe les phénomènes morbides les plus variés.» Gilbert Achcar ausculte ces symptômes morbides que semblent présenter les soulèvements arabes. Selon lui, seul «le changement radical social et politique» pourra constituer la panacée politique à «l’aggravation du choc des barbaries» qui menace cette partie du monde.

A travers l’analyse du processus révolutionnaire en Syrie, en Egypte, en Libye et au Yémen, il tente aussi d’esquisser des leçons stratégiques utiles pour l’avenir. Après les dits «Printemps arabes », le monde arabe n’est pas forcément condamné à l’hiver et à la glaciation politique. Certes, Gramsci parlait aussi d’un «clair-obscur» d’où «naissent des monstres» et Daech [le mal-dit Etat islamique] en est l’exemple le plus probant. Mais de tout clair-obscur peut naître aussi la nuance. Une nuance politique à laquelle Gilbert Achcar s’essaie dans son livre et qu’il appelle de ses vœux pour les pays arabes.

Comment expliquez-vous que le regard porté sur le monde arabe ait été d’abord pessimiste, avec l’idée, chère à Bernard Lewis, que ce monde était réfractaire, par sa culture même, à toute démocratie. Puis peut-être naïvement optimiste au moment des dits Printemps arabes. Et enfin, pessimiste avec cet hiver, voire glaciation actuelle que connaît cette zone du monde?

Gilbert Achcar: Ce changement d’humeur s’explique d’abord par la sous-estimation de l’ampleur du défi auquel a fait face ce qu’on a appelé en 2011 le Printemps arabe. L’euphorie était due au fait qu’on a compris ces mouvements comme une simple transition démocratique qui serait réglée par une nouvelle Constitution et des élections libres. Dans les trois pays où des élections libres ont eu lieu en 2011-2012, la Tunisie, l’Egypte et Libye, cela n’a pas constitué une solution. Car le problème est beaucoup plus profond et concerne l’ensemble du système social et économique.

Il y a eu en même temps sous-estimation de la difficulté que représente le changement socio-économique nécessaire, qui est beaucoup plus radical qu’un simple changement constitutionnel.

Ce qui a commencé en 2011 n’était pas un «printemps», à moins de considérer ce printemps comme une première saison dans une longue succession de saisons. 2011 a été le début d’un processus révolutionnaire à long terme qui durera de longues années, voire plusieurs décennies. On n’arrivera à une stabilisation régionale qu’au prix d’un changement profond de l’ordre social et politique. A défaut de cela, on assistera à une alternance inévitable de phases révolutionnaires et contre-révolutionnaires, qui, vu les enjeux, ne peuvent être que très sanglantes. Après tout, en analogie historique, six ans après 1789, la France était un pays largement ensanglanté.

Le monde arabe vit un moment contre-révolutionnaire, depuis que l’onde de choc de 2011 a buté sur le régime syrien. Ce dernier a été à l’origine du retournement de phase en 2013, grâce au soutien apporté par Téhéran. L’Iran est intervenu massivement aux côtés du régime syrien à travers ses alliés régionaux [Hezbollah et milices chiites irakiennes], ce qui l’a sauvé et lui a permis de lancer une contre-offensive après avoir été au bord de la défaite. Cela a signalé le retournement de phase: de la phase révolutionnaire des années 2011-2012, on est passé à une phase contre-révolutionnaire à partir de 2013. Le coup d’État du 3 juillet en Égypte organisé par le maréchal Sissi sera suivi par la guerre civile en Libye et au Yémen.

Cette phase contre-révolutionnaire n’est elle-même qu’une étape dans le processus de longue durée. Autant l’euphorie de 2011 était à courte vue, autant le pessimisme absolu actuel est aussi de nature impressionniste. Le potentiel explosif de 2011 reste intact, car rien n’est réglé. Les questions sociale et économique, qui sont les vraies racines du soulèvement de 2011, avant même la question politique, ne font que s’aggraver. On verra inévitablement d’autres explosions dans cette région: d’autres « printemps » aussi peut-être, du moins on peut l’espérer.

Quelles différences faites-vous entre les dits Printemps arabes et les révolutions européennes de velours?

Ce qui s’est passé en Europe de l’Est a été un bouleversement radical des structures sociales, économiques et politiques. C’est un bouleversement de même ordre qui est requis dans le monde arabe. La différence majeure, cependant, est qu’en Europe orientale, l’Etat était une exception historique, un Etat dominé par des bureaucrates et non par des classes possédantes. Les bureaucrates n’ont pas le même intérêt que des possédants à défendre avec acharnement le système bureaucratique. Ils peuvent espérer se recycler dans un nouveau système, comme beaucoup l’ont bel et bien fait. Voilà pourquoi ces dictatures européennes, qu’on croyait irréversibles, se sont écroulées comme un château de cartes. Dans le monde arabe, que ce soit dans les monarchies ou certaines soi-disant Républiques, des familles régnantes possèdent une part majeure de l’économie et considèrent l’Etat lui-même comme leur propriété privée. L’appareil répressif est dès lors construit comme la garde prétorienne de la famille régnante.

Vous montrez qu’il y a eu triangulation entre un pôle révolutionnaire et deux pôles contre-révolutionnaires, partis islamistes et défenseurs de l’ancien régime. Mais cette triangulation vaut-elle pour la Tunisie?

Des six pays qui ont connu des soulèvements en 2011, la Tunisie présente les meilleures conditions politiques au sens où les conquêtes démocratiques ont pu y être sauvegardées jusqu’à présent. En Tunisie, les deux pôles contre-révolutionnaires ont préféré s’allier, au lieu de se faire la guerre comme ailleurs.

Cela n’est pas dû à Ennahda [Mouvement de la Renaissance – Nahda en arabe, parti dit «islamo-conservateur»; lancé en 1981, sur la base d’une structure pré-existante liée aux Frères musulmans; le nom actuel est adopté en 1989], ni à Nidaa Tounes [«Appel de la Tunisie» lancé par Béji Caïd Essebsi en 2012; un historique du régime, avec des hauts et des bas, depuis le milieu des années 1960], mais d’abord et avant tout au mouvement syndical, le mouvement ouvrier tunisien. Lequel a d’ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 2015 pour son rôle majeur dans l’évolution démocratique du pays. C’est là où la Tunisie fait figure d’exception dans le monde arabe: c’est le seul pays où existe un mouvement syndical fort et indépendant.

En Tunisie, nous avons désormais une alliance de raison entre les caciques de l’ancien régime et Ennahda. Une révolution de la jeunesse a abouti au final à un président de plus de 90 ans, venu assurer la continuité de l’Etat bourguibiste [Habib Bourguiba, 1903-2000, président de la République de Tunisie de 1957 à 1987, de l’État qui préexistait à Ben Ali [ministre de l’Intérieur et Premier ministre, de président de 1986 à 1987, puis Président de novembre 1987 à janvier 2011]. Ce n’est certes pas ce à quoi la jeunesse aspirait en 2011. La frustration politique de la jeunesse tunisienne, qui se conjugue avec un chômage massif des jeunes, explique aussi pourquoi ce pays a fourni le plus grand contingent à Daech, en proportion de sa population.

Vous avez des mots très durs contre la politique de Barack Obama en Syrie. Pouvait-il agir autrement?

Barack Obama a une part considérable de responsabilité dans la tragédie syrienne. Il y a deux types de responsabilités possibles dans la dévastation d’un pays. Celle de l’avoir perpétrée directement, comme l’a fait l’administration Bush en Irak. Et la responsabilité qui consiste à laisser faire cette dévastation, comme l’a fait l’administration Obama en Syrie. J’appelle cela «non-assistance à peuple en danger». Barack Obama a refusé de soutenir l’opposition syrienne lorsque des laïcs et des démocrates y jouaient encore un rôle important. Il a non seulement refusé d’armer l’opposition syrienne, mais il a également opposé son veto à toute livraison d’armes antiaériennes à cette opposition de la part de ses alliés régionaux. La CIA contrôlait les frontières des côtés turc et jordanien afin d’empêcher la livraison d’armes de ce type à l’opposition syrienne. Dès lors, celle-ci a été laissée à découvert face à l’aviation du régime Assad, qui a détruit le pays et massacré la population, y compris au moyen de bombes-barils larguées par hélicoptère sur des zones d’habitation civile.

Barack Obama a une part considérable de responsabilité dans la tragédie syrienne. Il y a deux types de responsabilités possibles dans la dévastation d’un pays. Celle de l’avoir perpétrée directement, comme l’a fait l’administration Bush en Irak. Et la responsabilité qui consiste à laisser faire cette dévastation, comme l’a fait l’administration Obama en Syrie. J’appelle cela «non-assistance à peuple en danger». Barack Obama a refusé de soutenir l’opposition syrienne lorsque des laïcs et des démocrates y jouaient encore un rôle important. Il a non seulement refusé d’armer l’opposition syrienne, mais il a également opposé son veto à toute livraison d’armes antiaériennes à cette opposition de la part de ses alliés régionaux. La CIA contrôlait les frontières des côtés turc et jordanien afin d’empêcher la livraison d’armes de ce type à l’opposition syrienne. Dès lors, celle-ci a été laissée à découvert face à l’aviation du régime Assad, qui a détruit le pays et massacré la population, y compris au moyen de bombes-barils larguées par hélicoptère sur des zones d’habitation civile.

Par ailleurs, en déléguant aux monarchies du Golfe le soin de financer, de gérer, d’armer l’opposition syrienne, Obama a laissé se produire cette situation où l’on a vu progressivement des groupes djihadistes devenir prépondérants dans l’opposition syrienne armée. Car ce sont eux qui ont été financés en priorité par les monarchies pétrolières. L’Europe a montré, quant à elle, son impuissance, en laissant faire. La France par exemple avait montré, en paroles du moins, le soutien le plus énergique à l’opposition syrienne. Mais ce soutien ne s’est pas traduit sur le terrain. Comme à son habitude, l’Europe a suivi les Etats-Unis et n’a pas su développer une politique propre. Elle aurait dû faire ce que les Etats-Unis ont refusé de faire, car c’est elle qui est le plus directement concernée par les conséquences, que ce soit la crise des réfugiés ou le terrorisme.

Donald Trump n’est-il pas enfermé dans une contradiction: sur ce dossier syrien, il semble soutenir la Russie, mais il tient un discours anti-Iran. Or l’Iran est allié à la Russie. Comment résoudra-t-il cette contradiction?

Il me semble que la contradiction est plus du côté russe, en effet. Donald Trump et Vladimir Poutine ont en commun l’islamophobie et une vision du monde en termes de choc des civilisations. La contradiction est dans le fait que la Russie se trouve alliée à l’Iran en Syrie, avec des groupes intégristes comme le Hezbollah libanais ou les groupes chiites irakiens. C’est dire à quel point prétendre que le régime syrien est un rempart contre l’intégrisme est une fumisterie quand on sait que c’est le Hezbollah et consorts qui contrôlent la situation sur le terrain du côté du régime.

On peut s’attendre à ce que la nouvelle administration Trump mette comme condition à l’amélioration spectaculaire des relations russo-américaines que son président a promis le fait que la Russie fasse front avec les Etats-Unis contre l’Iran. Ce qui impliquerait une recomposition des alliances sur le terrain en Syrie, visant à bouter hors du pays les forces dépêchées par Téhéran. C’est une supposition logique, tout en tenant compte de l’imprévisibilité de Donald Trump.

Vous écrivez « si une expérience démocratique parvenait à s’imposer en Syrie, elle constituerait un défi beaucoup plus important à l’ordre régional dominé par les États-Unis que tout ce que peut représenter le soi-disant État islamique ». Que voulez-vous dire?

Pour l’Arabie saoudite, l’Etat islamique est une nuisance militaire, mais n’est en rien un contre-modèle. Leur inspiration idéologique est commune: l’interprétation la plus réactionnaire de l’islam généralement désignée sous l’appellation «wahhabisme». Par contre, une véritable révolution démocratique serait une menace beaucoup plus grande pour les dirigeants saoudiens. C’est ainsi qu’on a pu observer une convergence de fait, sur le terrain, entre le régime Assad et les monarchies du Golfe pour noyer la révolution syrienne dans l’islam le plus intégriste. Dans les premiers mois du soulèvement, Bachar al-Assad a fait relâcher les djihadistes de ses prisons afin qu’ils agissent dans l’opposition syrienne. De leur côté, les monarchies ont tout fait pour favoriser le développement de groupes intégristes dans cette opposition.

À propos de l’Egypte, pourquoi le maréchal Sissi semble-t-il jouir d’une telle mansuétude en Occident alors que vous décrivez une répression d’une grande ampleur depuis sa prise de pouvoir? Ne préfère-t-on pas là encore un pouvoir fort plutôt que le chaos?

Quiconque préfère le pouvoir fort au chaos ne comprend pas que c’est la dictature qui mène tout droit au chaos. C’est élémentaire. On l’a vu en Syrie comme en Libye, deux des pires dictatures du monde arabe. Depuis la guerre froide, l’Occident a privilégié le rapport avec des régimes despotiques dans le monde arabe. Toutefois, en 2011, les gouvernements occidentaux ont semblé exprimer un soutien aux mouvements démocratiques dans la région. Cependant, le naturel est revenu au galop: on se résigne de nouveau à traiter avec les dictatures.

Sissi est en train de créer les conditions d’une explosion majeure en Egypte, qui ne sera une place Tahrir bis, mais bien plus tragique. Au lendemain du coup d’Etat du 3 juillet 2013, l’Union européenne est intervenue pour tenter de négocier un compromis entre militaires et Frères musulmans, mais Sissi a refusé tout compromis. Depuis, il a établi des rapports avec Moscou pour contrebalancer les pressions occidentales. Très vite, on a vu les gouvernements européens offrir ce spectacle désolant de rapports normalisés avec ce dirigeant brutal. La France a malheureusement été en pointe en vendant des Rafales à Sissi, alors que l’Egypte a déjà une dette énorme et souffre d’une grave crise économique.

Pour éviter que le monde arabe soit toujours pris en tenaille entre le militaire et le djihadiste, où se situe l’espoir?

Je distingue optimisme et espoir. Il n’y a aucune raison d’être optimiste aujourd’hui, malheureusement. Mais l’espoir reste permis tant que le potentiel de libération révélé en 2011 est toujours là, dans la génération qui a fait la formidable expérience du Printemps arabe et qui pourrait constituer une alternative aux deux pôles contre-révolutionnaires que sont les anciens régimes et les intégristes. Même pour un pays comme la Syrie: il faut se réjouir qu’une grande partie des jeunes qui ont fait le soulèvement de 2011 soient partis en exil. Ils ont ainsi pu survivre et préserver un potentiel de changement politique. Ce ne sera pas facile, mais ce n’est pas impossible. Surtout si l’on n’oublie pas que l’on est encore au tout début d’un long cheminement historique. (Entretien donné à Point Afrique, le 3 mars 2017, propos recueillis par Hassina Mechaï)

* Symptômes morbides. La rechute du soulèvement arabe. Sindbad, Actes Sud, 2017.

Soyez le premier à commenter