Par Gareth Dale

Introduction Rédaction A l’Encontre

En mai 1952, les accords de Bonn abolirent le statut d’occupation par les puissances victorieuses de Berlin. Ainsi, le traité de la Communauté européenne de défense (C.E.D.) donnait la possibilité d’un réarmement de l’Allemagne occidentale. Dans ce contexte, les dirigeants du Parti socialiste unifié (SED) – de «concert» avec la direction du PCUS – renvoient, sine die, le «projet» d’une réunification de la RDA (créée en octobre 1949) avec la RFA (fondée en mai 1949).

La proclamation de la «construction du socialisme» est faite les 9 et 12 juillet 1952. Une RDA placée sous la direction effective de Walter Ulbricht, secrétaire général du SED. Le premier plan quinquennal (1951-1955) est annoncé en 1951. Cela allait ouvrir une période où se combineront une pression politico-policière importante pour accroître l’intensification du travail – avec des menaces sur le salaire pouvant découler de l’échec à obtenir les «objectifs scientifiques» de production – et une priorité massive donnée à l’industrie lourde (plus facile à contrôler en se centrant sur quelques branches clés) au détriment de la production des biens de consommation durables, comme de consommation immédiate. Dans la presse – y compris dans des lettres de lecteurs – ressortait la pénurie des biens alimentaires. Ce qui précipita, en août 1952, la création des «coopératives agricoles de production», qui se déclinaient en trois catégories (selon des normes relativement similaires à celles de l’URSS pour le «secteur étatisé», mais avec des différences). Cette «réforme agraire» se heurta à de nombreuses difficultés qui n’étaient pas, seulement, le fait des ex-grands propriétaires, comme une certaine propagande de la presse stalinienne le faisait croire.

«La question agraire» s’est toujours heurtée à des impasses dans l’ensemble de ce qui fut qualifié de «bloc de l’Est». Les «tensions sociales» dans le secteur agraire aboutirent au départ de dizaines de milliers de petits et moyens paysans à l’Ouest en 1952 et 1953. S’articulaient le rôle croissant de la police – la Stasi (abréviation de Staatssicherheit: Sécurité d’Etat) mise sur pied en 1950 – et les contraintes de «livraisons» qui, non respectées, aboutissaient à des mesures répressives. Dès lors, il ne fallait pas seulement «purifier» le secteur paysan, mais aussi le SED, qui n’avait «d’unifié» que le nom. Cette épuration frappa aussi bien les partis comme le SPD (absorbé dans un SED placé sous direction du PC, dès 1946) que l’Union chrétienne-démocrate, dont la figure Georg Dertinger est démis de son poste de ministres des Affaires étrangères, accusé «d’espionnage», en janvier 1953. Un affrontement, assez ouvert, se déroulait entre les jeunesses du PC (qui a toujours utilisé le nom de SED jusqu’en 1990) – baptisées «Jeunesses libres», au même titre que les «jeunesses» du PDA-PSdT en Suisse – et les jeunes du «courant évangéliques» (Junge Gemeinde). Dans les années 1980, il y a résurgence de cette force sociale et politique.

Contrairement à ce qui est parfois «avalé», aujourd’hui, la mort de Staline, en mars 1953, n’a pas suscité une diminution du dit «culte du Petit Père des peuples» en RDA. Au contraire, il se renforça: nouvelles statues, nouveaux noms donnés à des rues ou des usines. Le deuil est bien porté. Il y a là, simultanément, la traduction de tensions du sein du PC (SED épuré) et une sorte d’affirmation de l’orientation forcenée d’industrialisation. Elle devait faire de la RDA «l’exemple de la réussite» dans «l’ordre» d’un «socialisme typiquement allemand», faisant silence sur un passé tragique. Toute «unification allemande» était de la sorte renvoyée aux calendes grecques.

Les «exemples» doivent être «exemplaires». Conclusion: en mai 1953 est décidée une augmentation des normes de travail de 10%, avec chronométreurs tatillons comme contremaîtres de la «construction du socialisme». Pour mener à bien le projet, il fallait neutraliser les activités syndicales, pourchasser les syndicalistes et développer une campagne contre les multiples résistances, allant du sabotage, parfois, aux multiples formes classiques de la résistance ouvrière passive. Le 9 juin 1953 – la remontée des informations sur le malaise croissant est massive – le Bureau politique du SED se fend d’une déclaration qui, d’une part, met l’accent sur l’importance de «l’élévation du niveau de vie» et, de l’autre, «sur le renforcement de la légalité», tout en reconnaissant qu’une aide serait allouée aux «paysans individuels» – y compris aux «gros et moyens» qui pourraient récupérer des terres et disposer de crédits – ainsi qu’au «petit commerce».

Une crise sociale d’ampleur couvait depuis des mois. Un «cours nouveau» économique est proposé par le SED. Les travailleurs et travailleuses saluent cette décision le 15 juin qui ouvre une brèche pour l’expression de revendications; le 17 juin, ils se soulèvent.

Nous publions ici – sous la forme de deux volets – un dossier sur cette révolte populaire. la première de cette ampleur dans un prétendu «pays socialiste» de l’«Est nouveau». Cette histoire tisse toujours des éléments du présent car liés à un «bilan prospectif», condition nécessaire (certes pas suffisante) pour tracer les lignes de force d’un «projet socialiste» effectif. En outre, l’historiographie officielle de la RDA – qui ne négligea pas ses efforts – a encore prise dans des composantes de la «gauche radicale» ou qui se camouflent dans des alliances qualifiées génériquement de «gauche ensemble»: deux termes assez confus. En effet, les thèmes du rôle des «provocations américaines» (de Berlin-Ouest), de celles d’«anciens nazis» (dont plus d’un a été intégré sans difficulté dans le SED), de la revendication d’«élections libres» (sic) auraient une valeur explicative de ce soulèvement populaire, qui a contraint les forces militaires de l’URSS à intervenir pour «rétablir la légalité».

Le dossier publié sur le site est divisé en deux parties ce samedi 23 juin: l’une, comportant l’introduction ci-dessus et l’article de Gareth Dale, un historien connu pour ses travaux sur les mouvements populaires en RDA; la seconde, en reproduisant deux textes issus, sur le moment, par des composantes du «mouvement trotskyste». (Rédaction A l’Encontre)

*****

Le 17 juin 1953 s’est déclenchée la première d’une série de rébellions contre les régimes d’Europe de l’est soutenus par les Soviétiques.

Elle débuta à Berlin est et se répandit à travers la République démocratique allemande (RDA). Plus d’un demi-million de travailleurs firent grève et environ un million d’Allemands de l’est – soit près de 10% de la population – participèrent à des protestations.

Ce nombre aurait même été plus élevé si «l’Armée rouge» et les forces de sécurité locales n’étaient pas intervenues rapidement, usant d’une brutalité qui fit des morts. L’échelle de la riposte est à l’origine de la fameuse boutade de Bertolt Brecht: le Bureau politique [du SED, soit Parti socialiste unifié d’Allemagne] ne ferait-il pas mieux de «dissoudre le peuple et d’en élire un autre?»

Ce qui reste toutefois surprenant, c’est la rapidité avec laquelle les travailleurs et travailleuses se radicalisèrent. Une grève de routine dans la partie est de Berlin se transforma en une rébellion à l’échelle du pays. Dans certaines localités, des comités de grève de plusieurs usines et des conseils embryonnaires se formèrent.

Tout cela survint en un jour, lorsque les travailleurs pointèrent lors de l’entrée de l’équipe du matin et lorsque la loi martiale fut imposée au cours de l’après-midi.

Les alliés soviétiques de l’Allemagne de l’est étaient sidérés. «Comment une telle chose peut-elle se produire» grogna l’un d’eux. «Je ne comprends pas. De telles choses ne se développent pas d’un jour à l’autre!»

L’étincelle

L’étincelle fut une grève appelée par les travailleurs du bâtiment sur le chantier de la Stalinallee à Berlin, là où un boulevard monumental, semblable à un gâteau de mariage, faisait son apparition au milieu des gravats des destructions de la guerre.

Si la grève était dans une certaine mesure spontanée, elle s’est développée suite aux discussions de délégués syndicaux mécontents des récentes augmentations des normes de travail à accomplir.

Les travailleurs déposèrent leurs outils et débattirent sur ce qu’il convenait de faire ensuite. La résolution doit-elle exiger l’annulation des nouvelles normes de travail au même titre qu’elle critiquerait le régime? Une délégation des travailleurs doit-elle apporter directement la résolution au gouvernement?

Ils décidèrent, finalement, de défiler en masse en portant un message simple au sujet des normes.

La manifestation du 16 juin commença comme un ruisseau et sans grand dessein. La banderole des travailleurs portait la phrase suivante: «nous exigeons une réduction des normes!» Leur objectif était simple: remettre la résolution [au siège du gouvernement où ni Ulbricht, ni Grotewohl ne se montrèrent deux heures durant].

Alors qu’ils passaient devant d’autres chantiers, de nouveaux contingents de travailleurs les rejoignirent. Des milliers gonflèrent leurs rangs et les slogans changèrent à mesure.

La question des normes perdit sa place centrale et les rues résonnèrent de slogans tels que: «travailleurs, rejoignez-nous!» «L’union fait la force!» «Nous voulons des élections libres!» ainsi que «Nous voulons être libres, pas des esclaves».

Une foule de près de dix mille personnes arriva devant la Maison des ministères. Un travailleur âgé lança le slogan suivant: «Nous voulons parler avec le gouvernement!»

Ils exigèrent que Walter Ulbricht, dirigeant du SED (le parti socialiste unifié d’Allemagne, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) – issu d’une fusion [contrainte] entre le Parti communiste d’Allemagne (KPD) et du Parti social-démocrate (SPD) dans les régions orientales – se présentent devant eux.

Au lieu de cela, c’est des fonctionnaires subordonnés qui firent leur apparition pour s’adresser à la foule. Ils annoncèrent que l’exigence principale des travailleurs – l’annulation de la hausse des normes de production – serait satisfaite. Une victoire facile, semblait-il, venait d’être remportée.

Alors qu’Ulbricht était invisible, certains travailleurs se dispersèrent, heureux d’avoir obtenu une grande concession, au prix d’aussi peu d’efforts. La majorité préféra toutefois attendre. Ils ne faisaient pas confiance aux concessions annoncées par ces fonctionnaires et exigèrent d’être «entendus d’Ulbricht lui-même».

Les fonctionnaires du gouvernement cédèrent la place à des orateurs issus de la manifestation. L’un d’entre eux présenta une série de revendications: «annulation de la hausse des quotas; réduction des prix dans les magasins d’Etat; une augmentation générale du niveau de vie des travailleurs; l’abandon de la tentative de créer une armée; des élections libres en Allemagne.»

Ensuite, un jeune ingénieur suggéra qu’ils défilent à travers Berlin en appelant à une grève générale. Une proposition qui recueillit les applaudissements soutenus des manifestants.

Au cours de l’après-midi, les grévistes se dispersèrent – en bus et en trams, à bicyclette – vers les lieux de travail de toute la ville.

L’insurrection

Au cours de la nuit, la nouvelle se répandit dans tout le pays. Le matin suivant, l’air était chargé d’une question: devons-nous «manifester notre solidarité avec Berlin?» Des assemblées de masse décidèrent de participer ou non à la grève et élurent des comités de grève.

Des représentants syndicaux de base, des travailleurs militants ainsi que ceux qui manifestaient leur désaccord avec les revendications avancées figuraient en bonne place dans ces comités.

Les membres des comités se connaissaient souvent pour s’être rencontrés dans les organisations du mouvement ouvrier, par exemple dans SPD, dans les syndicats ou au sein de l’Association des persécutés du régime nazi (la VVN: Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, fondée en 1947 à Berlin) ou encore à l’armée. Sur certaines places de travail, le rythme des événements ne permit pas la création d’un processus collectif de prise de décision.

Mais là où furent mis en place des comités qui fonctionnaient, les membres débattirent des propositions d’action et les soumirent au vote collectif en ce qui constitua une puissante fusion de démocratie et de coordination.

La tâche principale fut de prendre le contrôle de la place de travail. Certains comités les socialisèrent même à partir d’en bas, transformant leurs lieux de travail en coopératives.

Plus généralement, les comités se concentrèrent soit dans les négociations avec les directions d’entreprise pour réengager les travailleurs licenciés et les fonctionnaires démissionnés, soit à étendre la grève.

Les travailleurs prirent le contrôle de la centrale téléphonique, mirent en place des piquets et manifestèrent dans les zones environnantes.

En outre, les comités dressèrent des listes plus amples de revendications. Celles-ci exprimaient les besoins fondamentaux de la grève (que les jours de grève soient payés et que les membres des comités ne soient pas réprimés), ainsi que des griefs liés aux lieux de travail.

De nombreuses revendications «matérielles», telles que l’annulation de la hausse des normes de production ou l’exigence d’un salaire égal pour les femmes, éclipsèrent les questions politiques. D’autres, en revanche, étaient explicitement politiques: la réduction du salaire de la police, la mise en place d’élections libres (exigées souvent pour toute l’Allemagne), la légalisation des actions ouvrières, la libération des prisonniers politiques ainsi que la démission du gouvernement.

D’une ville à l’autre se formèrent des manifestations, prenant souvent leur départ dans des usines en grève. D’autres secteurs de la population – travailleurs d’entreprises plus petites, ménagères, étudiants et travailleurs indépendants – les rejoignirent. Lorsqu’ils atteignaient le centre des villes, les manifestants y tenaient des rassemblements ou tentaient d’occuper les sièges du pouvoir municipal.

A Leipzig, par exemple, les manifestants occupèrent la centrale d’émission de radio, l’imprimerie du journal [du parti] ainsi que les sièges des syndicats et des organisations de jeunesse du régime. A midi, ils célébrèrent leur succès; des manifestants dansèrent au son d’un piano qu’ils avaient installé sur la place du marché.

La grève – par son étendue et sa culmination en un rassemblement – semblait animée d’une détermination. De larges couches de la population avaient le sentiment «qu’il fallait faire quelque chose» et élaborèrent un consensus, souvent d’une force surprenante, sur le cours de l’action.

Une fois atteint ce point, le sentiment d’un objectif commun s’affaiblit. Des questions stratégiques et tactiques devinrent complexes: quel édifice faut-il occuper? Où réside le pouvoir?

Les protestations initiales furent l’œuvre de groupes de travailleurs qui se connaissaient les uns les autres et pouvaient, comparativement, aboutir facilement à des décisions liant tout le monde.

Alors qu’ils se répandirent dans les rues et qu’ils furent rejoints par d’autres, la force relative de ces réseaux déclina. Et, bien que la plupart des manifestations et des rassemblements se déroulèrent pacifiquement, l’Etat envoya les forces de sécurité pour disperser les foules.

En plusieurs endroits, les manifestants munis seulement de leurs poings ou d’outils désarmèrent les forces de l’Etat. La Stasi était inefficace et son centre perdit le contact de nombreuses sections locales; la police était faible et une minorité de policiers se mutina.

L’intervention des forces de sécurité fit toutefois augmenter le «coût» des protestations, multiplia les incertitudes qui se trouvaient face à ceux qui y participaient et elle contribua à la fragmentation d’un sentiment d’unité qui en marquait les premières étapes.

Ces événements avaient une dimension «carnavalesque»: le rituel théâtral ainsi que l’impression que les manifestaient mettaient le monde cul par-dessus tête.

Ils occupèrent les stations radio et les systèmes de haut-parleur pour y diffuser les appels aux rassemblements. Ils mirent à sac les locaux des institutions d’Etat et prirent d’assaut les postes de police ainsi que les prisons.

Ils arrachèrent les affiches de propagande des murs; les écoliers jetèrent par la fenêtre leurs manuels russes; et, dans une ville, les manifestants enfumèrent les agents de la Stasi pour les contraindre à quitter leur bâtiment avant de les enfermer dans un chenil avec un bol de nourriture pour chien déposé devant eux.

A Brandenburg, ils arrêtèrent un juge haï ainsi qu’un procureur avant de les conduire sur la place du marché pour y subir un contre-interrogatoire de la part des citoyens assemblés.

Occupation

Une bonne partie de la phase insurrectionnelle se déroula d’une manière non systématique, des forces fragmentées cherchant à atteindre des objectifs immédiats, limités. Là où, toutefois, des comités de grève parvinrent à se lier en des comités inter-usines – ou même régionaux –, les événements prirent une forme plus aiguë et plus consciemment révolutionnaire.

Des comités de grève conjoints furent formés à Hennigsdorf, Görlitz, Cottbus, Gera ainsi que sur les chantiers de Rügen et, surtout, dans le triangle densément industrialisé situé entre les rivières Saale, Mulde et Pleisse: dans les villes de Leipzig, Halle, Merseburg, Bittersfeld-Wolfen et Schkeuditz.

Certains comités coordonnèrent non seulement les actions de grève et les manifestations mais aussi l’activité insurrectionnelle.

Les organes qui s’étaient créés le plus tôt pouvaient exercer une puissante influence. A Merseburg, les comités de grève des deux plus grandes usines mirent en place un comité conjoint qui décida que la meilleure tactique permettant la poursuite du soulèvement consistait à retourner à la base et d’occuper. Dans l’intervalle, ils envoyèrent une délégation à Halle, la grande ville la plus proche.

Là-bas, ils établirent un autre comité qui comprenait les représentants des usines, un étudiant ainsi qu’un commerçant. Le comité de Halle développa son propre programme d’action et supervisa l’occupation de la station de radio locale ainsi que l’imprimerie du journal.

A Bitterfeld-Wolfen, environ 30’000 travailleurs marchèrent ensemble sur la place de la ville. Ils élurent un comité central, composé des représentants de toutes les principales usines rejoints par une ménagère et un étudiant. Le comité délégua des groupes de travailleurs pour prendre le contrôle de la ville, chacun soutenu par des centaines de manifestants.

Ils prirent le contrôle de la prison, où ils exigèrent d’un fonctionnaire d’établir une liste de prisonniers politiques à libérer. Ils prirent contrôle de l’office postal, du bâtiment de la municipalité, des locaux du SED et de la Stasi ainsi que du standard téléphonique.

Ils arrêtèrent le maire, placèrent des fonctionnaires en détention préventive, désarmèrent les agents de police et enfermèrent le chef de police, tout cela au nom du comité.

Les dossiers de police furent ouverts, le nom des collaborateurs lu à haute voix devant une assemblée de masse. Dans l’intervalle, ils ordonnèrent aux pompiers de débarrasser les murs de la ville de la propagande du régime et ils s’assurèrent que les sources d’approvisionnement en nourriture et en énergie se trouvaient aux mains des rebelles.

En résumé, le comité rapidement et sans heurt usurpa l’autorité économique et civique.

Il étendit ensuite son influence dans les zones voisines, envoyant des délégations de travailleurs par train et par camion pour étendre et coordonner les actions. Enfin, il porta son regard sur la scène nationale.

Il appela à une généralisation plus poussée de la grève et adressa ses revendications au «prétendu gouvernement démocratique allemand»: le gouvernement devait démissionner et être remplacé, dans l’attente d’élections libres, par «un gouvernement provisoire des travailleurs progressistes», il devait en outre dissoudre l’armée ainsi que raser les frontières occidentales.

A Görlitz, l’ampleur du rassemblement entrava les plans de dispersion du maire. La foule forma un comité de gouvernement populaire ainsi qu’une milice de travailleurs, non armée.

Ils procédèrent ensuite à l’occupation des tribunaux locaux, des postes de police, de la mairie, des locaux du SED et de la Stasi, du journal régional ainsi que de la gare.

Ils procédèrent ensuite à l’occupation des tribunaux locaux, des postes de police, de la mairie, des locaux du SED et de la Stasi, du journal régional ainsi que de la gare.

Ils licencièrent le chef de police et nommèrent son remplaçant. Le maire signa un ordre de libération de tous les prisonniers politiques. Le comité se réunit et interagit avec un rassemblement de masse, ce qui permit à la foule d’apporter sur le champ un retour sur les propositions du comité.

Le succès du soulèvement dans ces localités peut être expliqué par la présence de grandes usines, ce qui facilitait l’organisation efficace des comités de grève.

Les rythmes jouèrent également un rôle, en termes d’étendue de l’organisation de protestation et du moment de la contre-attaque soviétique. A Görlitz, le rassemblement se forma plus tôt que partout ailleurs.

Les grévistes et les manifestants s’unirent rapidement, débattirent de leurs objectifs et occupèrent les principaux centres de pouvoir. Ils bénéficièrent en outre d’un avantage local: la loi martiale ne fut décrétée qu’à 5 heures 30 du matin, plusieurs heures après Berlin.

Une traînée de poudre

Pourquoi donc le soulèvement se répandit si rapidement et brûla si fortement? Plusieurs facteurs se combinèrent. L’un d’entre eux réside dans le fait que le régime semblait faible: une hémorragie vida le soutien que le SED bénéficiait au sein de la classe laborieuse, le parti ne disposait que d’une présence squelettique dans les ateliers et, début juin 1953, il fit des concessions lors d’un changement de politique rapide (un signe de faiblesse).

De manière décisive, toutefois, les concessions ne répondirent pas à l’inquiétude brûlante des travailleurs, l’augmentation des normes de production.

Une autre raison du succès de l’insurrection résidait dans la structure centralisée des sociétés de type soviétique [dans le sens de type URSS].

Du fait que les rênes économiques et politiques étaient tenues en un seul centre (et souvent distant), des protestations périphériques pouvaient se politiser rapidement. Les institutions capables d’opérer une médiation entre les citoyens et l’Etat étaient, en outre, présentes que de façon limitée.

Un facteur subjectif était aussi à l’œuvre. Lors de plusieurs moments critiques, des individus particuliers et des groupes lancèrent délibérément et consciemment des actions. Leurs interventions étaient, en un certain sens, des réactions spontanées à une situation qui se développait. Leurs interventions étaient cependant forgées par une expérience antérieure.

La nature «structurée» de la spontanéité peut être observée, tout d’abord, dans les actions prises par ceux qui organisèrent la protestation. Alors que des travailleurs loyaux au SED empêchèrent le lancement de plusieurs grèves, des travailleurs militants lors d’autres réunions persuadèrent leurs collègues de poser leurs outils.

Ils répétèrent souvent un appel à la solidarité: avec les travailleurs du bâtiment, avec Berlin ou simplement avec l’usine située quelques centaines de mètres plus loin.

Si l’effet «traînée de poudre» ne correspondait pas à une qualité de contagion mystérieuse du comportement des foules mais à une présence de militants ainsi qu’à la réceptivité des travailleurs aux arguments en vue d’une action collective, comment peuvent s’expliquer cet activisme et cette réceptivité?

Les formes bien définies prises par les actions collectives du 17 juin suggèrent qu’un grand nombre parmi ceux qui participèrent aux grèves et aux manifestations l’avaient fait auparavant ou avaient appris de telles pratiques en une immersion dans les traditions du mouvement ouvrier – qu’il s’agisse de vagues de grèves, de comités ouvriers ou d’insurrections au cours de la période de Weimar ou de comités antifascistes et de conseils ouvriers au cours des années 1940.

Bien que la mémoire collective des traditions de la classe laborieuse s’étaient estompée sous le régime nazi, elle n’avait pas entièrement disparu.

Une minorité courageuse était restée active dans la résistance clandestine et de larges couches maintenaient vivante la flamme de valeurs socialistes ainsi qu’une mémoire parmi leurs amis, sur les lieux de travail ou dans les logements collectifs.

Il existe des preuves claires de l’héritage du mouvement ouvrier allemand sur l’insurrection du 17 juin 1953.

Il est présent dans les chants (L’Internationale et l’hymne du SPD Brüder zur Sonne zur Freiheit), dans les slogans (par exemple le slogan datant de l’époque de Weimar: Akkord ist Mord, le travail à la pièce, c’est un meurtre) ainsi que par la participation – en particulier dans les comités de grève – d’individus qui apprirent le répertoire des actions collectives de travailleurs et les protestations politiques lors de mouvements passés.

Des travailleurs détenteurs d’une expérience remontant à ces époques furent influents dans la plupart des comités de grève, en particulier en ce qui concerne la formulation des revendications. Nous connaissons plusieurs de ces individus.

Le travailleur du bâtiment berlinois, par exemple, qui apporta une formulation véritablement décisive de revendications devant la Maison des ministères, ouvrit, à ce que l’on apporte, son discours en affirmant: «j’ai passé cinq ans dans un camp de concentration sous les nazis, mais je ne suis pas effrayé d’en faire dix autres sous ces gens.»

Un autre rapport suggère qu’il mena la discussion en faveur d’une grève lors des débats sur la Stalinallee qui déclenchèrent le soulèvement.

Prenons aussi Otto Reckstatt, un dirigeant gréviste à Nordhausen. Il fut conseiller municipal SPD lors de la République de Weimar.

Prenons aussi Otto Reckstatt, un dirigeant gréviste à Nordhausen. Il fut conseiller municipal SPD lors de la République de Weimar.

Ou encore Wilhelm Grothaus, une source d’inspiration derrière la conférence des délégués de juin 1953 de Dresde. Il participa pour la première fois à une grève à l’âge de douze ans en 1905, adhéra au SPD en 1919 puis au KPD en 1933. Il fut arrêté par les nazis en 1944, torturé et n’échappa à une peine de mort qu’en raison de la fin de la guerre. Après avoir été suspendu du SED en 1950, il garda des contacts avec d’autres camarades désillusionnés dans son usine.

Prenons aussi Walter Kellner, un syndicaliste et ancien membre du SPD. Il raconta que de nombreux collègues «ne savaient pas comment articuler leur mécontentement et protester» mais, grâce à son expérience dans les luttes ouvrières, il était bien positionné pour collaborer à l’élaboration d’une résolution ainsi qu’à la présenter aux travailleurs.

Max Latt, quant à lui, s’exprima ainsi au début du rassemblement de Görlitz: «chers amis, je suis le vieux Latt. Depuis 1904, j’ai été membre du Parti social-démocrate. J’ai participé à trois révolutions: en 1918, en 1945 et maintenant dans la révolution du 17 juin 1953.» Dans cette même ville, un «comité SPD de la révolution» fut créé et des «comités d’initiative» du SPD furent formés dans une usine d’optique ainsi que dans un hôpital.

Des «comités de travailleurs SPD» furent créés en d’autres endroits. Ils passèrent des résolutions, peignirent des graffitis et confectionnèrent des banderoles exigeant que leur parti, qui avait été absorbé dans le SED, soit à nouveau légalisé.

Bien qu’une minorité de grévistes disposât d’une expérience de première main dans le mouvement ouvrier d’avant 1933, bien d’autres en avaient absorbé l’héritage. Le souvenir des luttes était transmis par le biais de parents, d’amis ou de collègues.

Prenons par exemple un dirigeant de la grève de Bitterfeld, Horst Sowada, âgé de 29 ans, ou celui de la grève de Schmölln, Heinz Neumann. Ils sont tous deux issus de familles du SPD.

A l’âge de quatorze ans, Sowada fut interrogé par la Gestapo. Neumann avait adhéré au SPD en 1945, à l’âge de trente-trois ans avant d’être exclu du SED en 1951. Le 17 juin, il déclara sa solidarité avec les travailleurs du bâtiment berlinois et mena la foule au son du Brüder zur Sonne zur Freiheit.

Ce que ces biographies, et d’autres similaires, révèlent c’est que la «spontanéité» du soulèvement réside dans l’expérience accumulée des participants dans des luttes typiquement acquise au travers ou cultivée par des organisations centralisées comme les syndicats ou les partis politiques.

Affirmer que la spontanéité requiert la centralisation reviendrait à pousser le bouchon trop loin, mais l’ironie est bien présente.

Tournant

En dépit de la résistance héroïque, la plus mémorable étant sans doute celle de ces femmes de Jena qui s’assirent sur le chemin des tanks russes, l’insurrection a été écrasée. Elle laissa toutefois une empreinte traumatique sur le SED.

Ses dirigeants durent admettre que des pans de la classe laborieuse s’estimaient dépossédés par le parti. «Nous sommes assis ici comme des vaincus!» gémit un membre du comité central. «Que se passe-t-il avec l’organe suprême de notre parti? C’est comme si nous avions fait dans nos pantalons!»

La rébellion laissa une impression tout aussi indélébile sur les manifestants. Plusieurs années plus tard, les travailleurs et les paysans allaient parler de la venue d’un «nouveau 17 juin».

Cela ne dura pas toujours, cependant. La répression du soulèvement et le renforcement de l’Etat sécuritaire qui s’ensuivit minèrent les espoirs de résistance collective.

A l’exception partielle de petites vagues de grèves en 1956, 1960-61 et 1970-72, pour ainsi dire aucune lutte significative ne dépassa, entre 1953 et 1989, les places de travail individuelles.

Les vétérans du mouvement ouvrier n’appartenant pas au SED porteur des traditions de lutte moururent peu à peu.

Le souvenir collectif des luttes des années 1945-53, en l’absence d’un organe pour l’alimenter, s’est évanoui. Même dans les bastions traditionnels du SPD, l’héritage social-démocrate s’effaça.

Le résultat consista en une marginalisation profonde de la tradition socialiste en dehors de l’idéologie officielle d’Etat. La social-démocratie avait été drastiquement affaiblie par le nazisme mais elle survécut et resurgit en 1945.

Par contraste avec l’attaque frontale du nazisme, le SED stalinisé incorpora le SPD subtilement et insidieusement.

Les similitudes entre la politique du KPD et celle du SPD en 1945-46, doublée de corruption et d’intimidation, persuadèrent de nombreux fonctionnaires du SPD de rejoindre la nouvelle organisation.

Les membres de base du SPD virent des dirigeants bien connus de leur «propre camp» défendre la politique du SED.

Et lorsque le SED commença à attaquer ouvertement les organisations et les intérêts des travailleurs, il semblait que ces attaques provenaient – ce qui était le cas – en partie des propres rangs sociaux-démocrates. Les défenses immunitaires de la social-démocratie étaient trop faibles pour repousser cette intrusion venant de l’intérieure.

Le 17 juin 1953 représenta un tournant pour le socialisme allemand. Après 1945, et en particulier après 1953, les réseaux établis de socialistes n’appartenant pas au SED se fragmentèrent et disparurent.

Le 17 juin 1953 représenta un tournant pour le socialisme allemand. Après 1945, et en particulier après 1953, les réseaux établis de socialistes n’appartenant pas au SED se fragmentèrent et disparurent.

Certains rejoignirent le SED ou devinrent fonctionnaires des syndicats dirigés par le régime. D’autres se replièrent sur leurs lotissements et leurs datchas. D’autre encore finirent leurs jours.

En 1989, il y eut de nouveaux mouvements de masse. Mais, par comparaison avec 1953, il existait relativement peu de sentiment de puissance des travailleurs ou de conscience de classe.

Certains activistes de 1953 exercèrent une influence dans leurs quartiers et lieux de travail en 1989. Mais leurs forces étaient éparpillées, leurs réseaux ayant dépéri.

La défaite de 1953 et les décennies de pouvoir répressif qui suivirent garantissaient que les hauteurs atteintes à Bitterfeld-Wolfen, Merseburg et Görlitz en une seule journée de 1953 ne seraient plus accessibles même après des mois de manifestations en 1989.

___

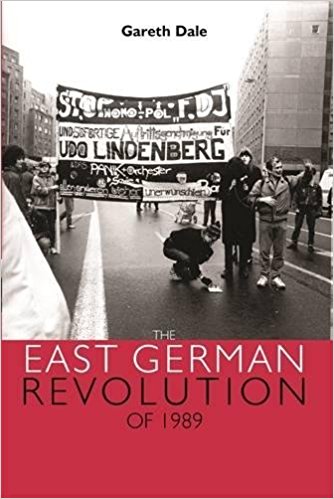

Article publié le 17 juin 2017 sur le site de la revue Jacobin. Traduction A l’Encontre. Gareth Dale a rédigé plusieurs ouvrages sur les mouvements de la classe laborieuse et sociaux en Allemagne de l’Est parmi lesquels: Between State Capitalism and Globalisation. The collapse of the East German Economy (Peter Lang 2004); East German Revolution of 1989, Manchester University Press, 2007; Popular Protest in East Germany: 1945-1989, Routledge, 2005. De même il est l’auteur de diverses études sur Karl Polanyi. Il enseigne à la Brunel University de Londres.

Soyez le premier à commenter