Finalement, Pedro Sánchez a convoqué les élections générales pour le 28 avril. Avec un aplomb frappant, il s’est placé à la tête de la débandade des gauches [dvoir l’article publié sur ce site le 18 février] engendrée par la rupture du dialogue avec les indépendantistes catalans, la pression interne du secteur «felipista» [soit proche de l’ancien président du gouvernement, entre 1982 et 1996, Felipe González] du PSOE, la manifestation à Madrid [dimanche 10 février] de ce que l’on appelle déjà le «Trifachito» des droites [PP, Ciudadanos et Vox – on parle aussi de la possibilité d’un gouvernement futur «Francostein»] (ou le «trifálico», pour reprendre l’expression de la ministre de la justice, Dolores Delgado), le spectacle d’un procès éminemment politique qui se prétend «juste» contre toute évidence et l’effondrement de la majorité ajustée de la motion de défiance [qui a fait chuter le gouvernement Rajoy en juin 2018] lors de l’épreuve du vote sur le budget 2019.

La logique derrière cette décision avant tout tactique est difficile à appréhender. Dans le meilleur des scénarios, le gouvernement Sánchez aurait pu gouverner jusqu’à l’automne, mais cela impliquait une stratégie allant au-delà du «moindre mal» à laquelle il nous a assigné. Cela impliquait une importante mobilisation législative [1] visant à transformer en lois ses promesses de changement ainsi qu’une forte mobilisation dans la rue, à commencer par les mobilisations féministes du 8 mars, afin de défendre un virage social et syndical. Alors même que ces mobilisations s’obstinent à s’ignorer les unes les autres, elles faisaient coïncider les revendications sociales et nationales-démocratiques en une aspiration commune de dépassement du régime de 1978 [année de l’adoption de la Constitution post-franquiste, soit le compromis politico-institutionnel de la sortie de la dictature encore en vigueur].

Le scénario d’un «super dimanche» électoral, le 26 mai, combinant les élections municipales, de la majorité des Communautés autonomes [l’État espagnol en compte 17], générales et européennes impliquait une convergence d’intérêts entre les appareils politiques locaux, les baronnies territoriales et de prétendus états-majors qui n’existent pas au sein des gauches désorientées, en concurrence les unes avec les autres, incapables d’offrir une politique unitaire. Il en va ainsi particulièrement du PSOE, au sein duquel s’affrontent toujours deux projets politiques différents de gestion du régime de 1978.

La décision d’organiser les élections générales le 28 avril se fonde donc sur la volonté de rentabiliser la mobilisation propre de la débandade – soit la peur d’une victoire implacable du «Trifachito» – en ce qui constitue un pari strictement électoral dont le résultat aura un effet domino sur la géométrie du pouvoir municipal et des Communautés autonomes. En réalité, cette décision tente d’échapper à la question essentielle des alliances, d’ignorer la problématique de l’unité des gauches, alors qu’il s’agit là du «stress test» [du «test de résistance», par analogie à la «technique» visant à tenter de mesurer la capacité d’un système financier à résister à des chocs] d’une alternative progressiste à même de faire face, avec crédibilité, au «Trifachito».

Après l’annonce présidentielle du vendredi 15 février convoquant aux élections d’avril, émise à l’issue du conseil extraordinaire des ministres, ainsi que lors du premier meeting de campagne socialiste à Séville, le lendemain, Pedro Sánchez a revendiqué les bonnes intentions, qui ne se sont pas traduites dans la réalité, de ses huit mois de gouvernement, sa défense ferme de la Constitution de 1978 face aux aspirations démocratiques catalanes majoritaires de son droit à l’autodétermination, sa stratégie face à la mobilisation des droites… Il n’a toutefois pas été capable de lier son appel à un vote pour le PSOE à la question qu’il est possible qu’il remporte les élections [que le PSOE soit le parti qui reçoit le pourcentage le plus élevé de sièges] tout en perdant la possibilité de former un gouvernement si Unidos Podemos continue de chuter – entre l’absorption socialiste et l’abstention résultant de la désillusion – et si n’est pas prévu un scénario de soutien négocié avec les nationalistes catalans et basques.

Cette faiblesse politique, toutefois, maintient le mirage qui voudrait que le PSOE puisse gouverner, s’il remporte les élections, grâce à une coalition avec Ciudadanos, reconstituant le bipartisme centriste du régime de 1978, fortement érodé par l’actuelle polarisation politique. C’est précisément ce que vise la formule du secteur «felipista» du PSOE ainsi que de larges secteurs des classes dominantes et c’est le terrain de convergence tacite de la campagne du PSOE, ainsi que l’a rendu visible le meeting de Séville. Ce n’est pas la formule la plus réaliste pour un Pedro Sánchez qui est déjà passé par un accord programmatique avec Albert Rivera [le leader de Ciudadanos] et par le rejet de celui-ci de la part des autres formations de gauche, dont la mobilisation – au moins sur le plan électoral – lui est maintenant nécessaire. Ni pour Albert Rivera, dont la montée électorale s’appuie sur la crédibilité de l’alliance des droites en Andalousie face au précédent de son «échec victorieux» en solitaire en Catalogne [où, le 21 décembre 2017, Ciudadanos a reçu le plus grand nombre de suffrages – 1,1 million – et de sièges – 36 – sans pouvoir aspirer à s’installer à l’exécutif]. C’est pour cette raison que Rivera a déjà fixé ses lignes rouges et défini quel était son ennemi: Sánchez. Inés Arrimadas [la leader de Ciudadanos en Catalogne] a toutefois précisé ce point dans les objectifs de campagne de Ciudadanos: «Ni avec Sánchez, qui a trahi l’Espagne, ni retour au bipartisme en faveur du PP».

La condition politique de ce scénario, actuellement improbable, réside dans la démobilisation sociale et nationale [au sens des «aspirations des Catalans»] permettant un nouveau coup interne au PSOE [semblable à celui d’octobre 2016] détrônant Sánchez afin de pouvoir gouverner avec Ciudadanos. Ce cheval de Troie, cette cinquième colonne, est aujourd’hui le facteur de division le plus important qui traverse les gauches et la porte qui ouvre sur la formation d’un gouvernement du «Trifachito» de droite, qui a été baptisé par Miquel Iceta [le leader du Parti des socialistes de Catalogne] – une victime certaine de ce dernier – du nom de «Francostein».

Le défi face auquel se trouvent les gauches doit reposer sur la compréhension que nous nous trouvons inévitablement face à un bras de fer qui déterminera le rapport de forces de l’ensemble du cycle politique. Ce bras de fer est le produit d’une polarisation extrême entre les droites et les gauches autour de la gestion de la crise du régime de 1978. Pablo Casado [le leader du PP], l’a exposé en des termes d’une clarté toute aznaréienne [du nom du premier président du gouvernement du PP, entre 1996 et 2004, José María Aznar]: «mettre un terme au gouvernement Sánchez, lequel est soutenu par des communistes et des sécessionnistes, qui a trahi l’Espagne». C’est l’urgence de cet inévitable bras de fer qui lui permet, malgré sa chute électorale annoncée, de s’assurer le soutien de l’extrême droite de Vox et de faire chantage sur Ciudadanos afin qu’il priorise le nationalisme espagnoliste aux dépens de la «régénération» [néo]libérale.

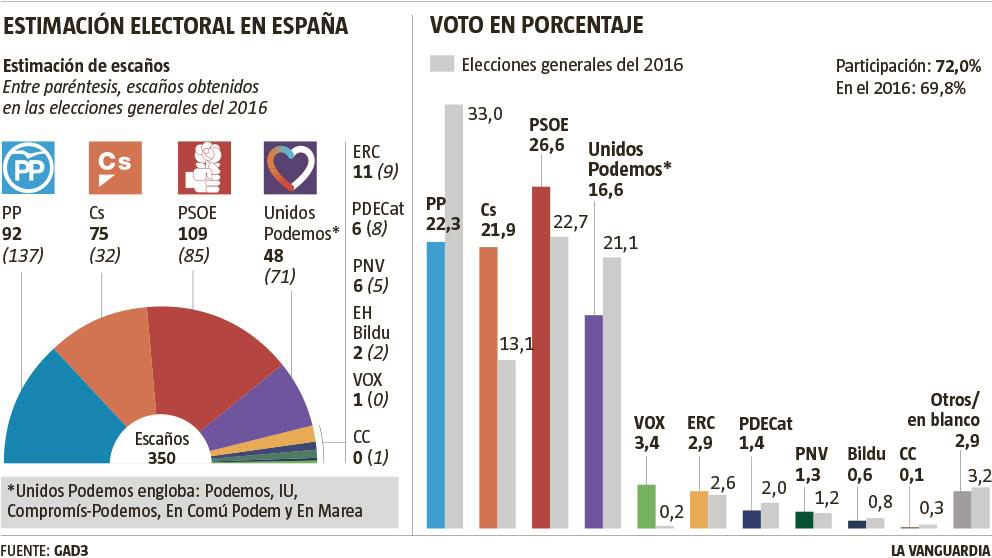

À en juger par les sondages, à deux mois à peine des élections générales, le facteur central de la démobilisation des gauches se situe du côté d’Unidos Podemos, plus concrètement de Podemos [Unidos Podemos étant une coalition électorale – et un groupe parlementaire «confédéral» au législatif – entre Podemos, Izquierda Unida ainsi que plusieurs listes de convergence de plusieurs formations de gauche dans certaines régions, comme la Galice – En Marea – ou la Catalogne – En Comú Podem]. Cette démobilisation, qui représente entre 3 et 4% de moins, est ce qui pourrait faire pencher la balance. Le discours initial d’Irene Montero [compagne de Pablo Iglesias et leader nationale de la formation] présentant Unidos Podemos comme étant le garant du virage à gauche – qui s’est soldé par un échec en raison de la convocation d’élections anticipées – du gouvernement Sánchez, ouvert à la formation d’un nouveau gouvernement de gauche, mise sur les aspirations unitaires de la gauche mobilisée: les 10’000 syndicalistes réunis à la Caja Mágica de Madrid, ceux de la campagne féministe du 8 mars, les retraité·e·s et même de l’écho à Madrid de plus de manifestations en faveur du droit à l’autodétermination en Catalogne. Elle ne peut toutefois offrir une alternative politique mettant en cause l’hégémonie du PSOE, laquelle est, à son tour, la principale faiblesse stratégique des gauches.

Ce n’est pas un problème nouveau, il résume plutôt l’ensemble des diverses options stratégiques de Podemos depuis sa création dans le sillage du mouvement du 15 mai 2011. Son adaptation tactique nécessaire dans le cadre des différentes conjonctures de la longue crise du régime de 1978 n’a pas été accompagnée par la construction d’une stratégie, ni d’une organisation capable de la soutenir. Ayant représenté le pivot de la convergence des gauches, y compris des indépendantistes, qui a permis de faire tomber le gouvernement Rajoy, Podemos n’a pas su rendre compatible ce large front tactique – face aux forces réactionnaires qui veulent opérer une contre-réforme du Régime de 1978 – avec une bataille stratégique pour l’hégémonie au sein des gauches à même de mettre en question les limites de la soumission monarchique et constitutionnaliste du PSOE. Du même coup, cela aurait permis d’offrir une sortie républicaine et de gauche à l’hégémonie de la droite nationaliste catalane au sein du procés [ledit «processus vers l’indépendance catalane»], en s’alliant avec la Gauche républicaine catalane (ERC). La plupart des composantes de cette stratégie visant à disputer au PSOE l’hégémonie au sein des gauches, tout en garantissant la convergence unitaire et la perspective crédible d’un gouvernement de gauche, relevait du meilleur des revendications du cycle de luttes ouvert par le 15 mai 2011 et par Podemos: la convergence de processus constituants compris comme la convergence des mobilisations sociales et électorales tendant à un dépassement républicain du régime de 1978.

Deux mois c’est peu, mais c’est de cela dont dispose Podemos pour opérer son propre virage vers la centralité des gauches et remobiliser sa base sociale. Une rénovation stratégique de la part de sa direction actuelle dans la ligne des orientations signalées ici est la réponse nécessaire à un débat stratégique larvé et incomplet, marqué par les scissions organisationnelles mettant l’accent sur les nécessités unitaires ou sur les exigences programmatiques, mais qui, jusqu’ici, ne se sont pas révélés capables de conjuguer l’un et l’autre, ne servant ainsi qu’à la division et à l’affrontement impuissant des gauches, dont l’illustration la pire est précisément visible à Madrid [entre autres à la suite de la démission du «numéro 2» de Podemos, Iñigo Errejón, pour former sa propre liste – Más Madrid – aux côtés de la maire de Madrid, Manuel Carmena].

Le reste est de croire que «moins ça va, mieux c’est», ce qui n’est rien d’autre que le revers du «moindre mal». Nous ne méritons ni l’un ni l’autre au cours de ce bras de fer stratégique avec la réaction. (Article publié sur le site SinPermiso.info le 17 février 2019; traduction À L’Encontre)

_____

[1] Formellement, le gouvernement est en fonction jusqu’au 5 mars. La convocation à des élections anticipées rend caduque une série de propositions législatives, indépendamment du sort final qui leur aurait été réservé, dans le domaine social, de l’éducation, des libertés publiques (la fameuse «ley mordaza» ou loi bâillon, liberticide), etc. Non seulement c’est, par défaut, le budget concocté par le gouvernement de Mariano Rajoy et de son ministre des finances Cristoóal Montoro qui restera en vigueur, mais même la mesure symbolique d’extraction du corps du dictateur Franco de la basilique souterraine du Valle de los Caídos risque de rester lettre morte. (Réd. À L’Encontre)

Soyez le premier à commenter