Transcription de l’entretien avec Michel Agier, conduit, filmé et monté par Mélanie Cournil

Transcription de l’entretien avec Michel Agier, conduit, filmé et monté par Mélanie Cournil

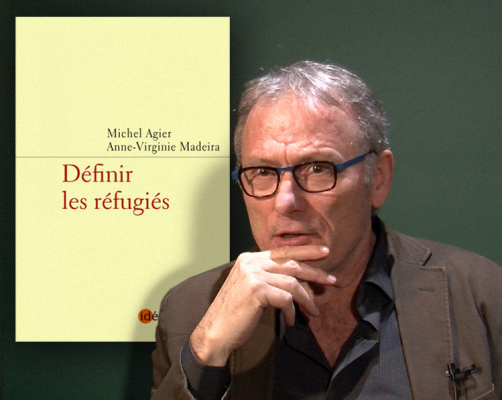

Michel Agier, qui anime L’atelier d’anthropologie contemporaine (LAC) – qui est intégré à l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC), sous tutelle de l’EHESS et du CNRS – a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels nous citerons: Le Couloir des exilés. Etre étranger dans un monde commun (Ed. du Croquant, 2011), Campement urbain. Du refuge naît le ghetto (Ed. Payot, 2013), La Condition cosmopolite. L’anthropologie à l’épreuve du piège identitaire (Ed. La Découverte, 2013), Les migrants et nous. Comprendre Babel (Ed. CNRS, 2016). En 2014, en collaboration avec Clara Lecadet, il a publié aux Editions La Découverte Un monde de camps. Nous publions ci-dessous un entretien donné à l’occasion de la publication du récent ouvrage intitulé Définir les réfugiés (PUF, 2017). Cet ouvrage vise à examiner, entre autres, les politiques de classification institutionnelles et médiatiques qui étayent les termes apparemment descriptifs de réfugiés, migrants, demandeurs d’asile, mais aussi réfugiés de guerre, migrants économiques, migrants clandestins, etc. (Réd. A l’Encontre)

Peut-on et doit-on définir le réfugié ?

Le fait de vouloir définir le réfugié par principe vient de la lettre de la Convention de Genève de 1951, qui donne une définition du réfugié qui est étrangement très précise dans ses termes et finalement très large dans ses effets : «toute personne persécutée ou craignant d’être persécutée pour des raisons d’appartenance à un groupe social, régional, ethnique ou politique».

Etre persécuté ou craignant d’être persécuté, cela fait très large. Donc cela enclenche à la fois quelque chose comme la mise en oeuvre d’un droit de l’homme, d’un droit humain que personne n’a envie de remettre en cause, le droit à l’asile. Et, en même temps, une procédure de vérification, la mise en oeuvre d’un biopouvoir, d’un pouvoir sur la vie, qui passe par des vérifications de choses qui sont invérifiables. Définitivement invérifiables.

Et donc ce qu’on voit dans la mise en oeuvre de cette Convention, c’est tout un tas de stratégies discursives de la part des gens qui demandent l’asile, des gens qui les aident à demander l’asile ou bien des dispositifs d’écoute de la part des personnes – du HCR (Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ) ou des différentes organisations nationales qui attribuent le titre de réfugié – qui sont disposées à entendre certaines choses et pas d’autres.

Il faut que la personne ait l’air sincère, il faut que la personne ait l’air d’avoir souffert, il faut que la personne donne des éléments très sensibles de quelque chose qui se serait passé, ce qui fait complétement abstraction, éventuellement, entre autres choses, de tout le traumatisme que peuvent avoir vécu des gens qui se trouvent en demande d’asile et qui par exemple sont incapables de raconter la vraie histoire qui a été vécue.

Donc là, il y a un oxymore, une contradiction vivante et terrible où à la fois on ne peut que défendre la Convention de Genève (de 1951) parce que c’est la mise en oeuvre d’un droit humain qu’on voudrait universel, qui effectivement a été ratifié par des dizaines et des dizaines de pays (cent cinquante, je crois) et en même temps, l’impossibilité d’atteindre une vérité absolue dans sa mise en oeuvre. [Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 avril 1955].

Le tri entre vrais et faux réfugiés n’est-il pas nécessaire voir essentiel, à l’existence du droit d’asile ?

Le tri parait essentiel pour la mise en oeuvre du droit d’asile puisqu’on veut faire la part entre ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas cette reconnaissance de l’asile et donc les titres et les bénéfices qui vont avec.

Pourtant, on n’est jamais sûr, d’une part, qu’on ait affaire à une vérité absolue de ce qui a été vécu et qui serait conforme au texte de la Convention de Genève, mais, d’autre part, aussi – et ça tous les anthropologues et tous les gens qui font de l’ethnographie des entretiens ou de l’observation très présente et participante avec des gens qui sont en déplacement, on ne peut jamais faire la part de ce qu’il y a de réfugié et ce qu’il y a de non-réfugié ou de migrant dans une personne qui se déplace.

On le voit très bien avec les réfugié·e·s syriens. Les réfugiés syriens ont tous, bien évidemment et c’est bien la moindre des choses, un projet économique, c’est-à-dire qu’ils veulent pouvoir vivre quelque part, trouver un emploi, une résidence, une scolarisation pour leurs enfants, c’est pratiquement un projet migratoire.

Et à l’inverse quand on voit des migrants qui probablement ne sauront pas eux-mêmes ou ne voudront pas eux-mêmes expliquer tous les détails d’une situation économique désastreuse dans laquelle ils se trouvent. Il y a une part de réfugié dans chaque migrant économique pour reprendre les termes, qui sont tous contestables et qu’on doit déconstruire, qui sont utilisés par l’administration, par les médias: les bons réfugiés, les mauvais migrants économiques, les migrants clandestins, les réfugiés de guerre, comme on a entendu cette invention politico-médiatique de ces derniers temps, etc, etc, qui sont tout un tas de choses qui n’existent pas en tous cas dans les Conventions qui régissent ces personnes, ces populations.

Si on avait un système général de liberté de circulation des migrants dans le monde, ceux qui effectivement seraient dans une situation d’urgence cruciale, de fuite d’une guerre, de fuite d’une catastrophe naturelle, et auraient besoin, à caractère exceptionnel, d’une plus rapide, meilleure prise en charge de leur situation parce qu’ils seraient à ce moment-là dans la situation de demander refuge très vite, les deux pourraient fonctionner.

Ce qui fait que l’ensemble du système ne fonctionne pas, c’est que la migration – pour en tous cas tous les gens qui viennent plutôt des pays du Sud – est d’emblée culpabilisée. Elle est d’emblée considérée comme une menace, ou comme un non-droit, ou un droit que certains ont et d’autres pas. Donc ceux qui n’ont pas le droit à la mobilité, le droit à la migration peuvent tenter – et c’est le cas – d’utiliser finalement le dernier recours, si on peut dire, qui existe, qui est le droit à la vie, et le droit à la vie serait contenu dans l’asile.

Mais on voit bien que cet asile est donné de manière très parcimonieuse, même s’il y a eu une augmentation cette dernière année en France, on arrive difficilement à 30% de réponses positives aux demandes d’asile, ce qui veut dire, même si c’est une situation un peu meilleure par rapport aux 15-20 dernières années, 70% de refus. Donc on est dans une situation où l’asile est en train de perdre son positionnement dans l’ensemble du dispositif migratoire parce que la liberté de circulation des personnes, pour des raisons quelconques, n’est pas également partagée entre toutes les personnes sur la planète.

Y a-t-il d’autres classifications possibles?

Sur le plan épistémologique, il existe des alternatives. C’est-à-dire qu’on peut critiquer et déconstruire toutes ces définitions, tous ces termes et dire que ce sont des termes de la gouvernance, des termes qui servent à catégoriser, à produire des droits, et surtout à exclure des droits, à exclure des personnes de certains droits, parfois de droits minimaux. Alors on se pose souvent la question de savoir si les gens, les chercheurs en particulier en sciences sociales, les journalistes, sont obligés de toujours utiliser ces notions de réfugiés versus migrants, déplacé·e·s, etc.

Alors, le premier point, depuis longtemps dans les sciences sociales, le terme de migrant ne voulait rien dire de spécial, sinon des personnes qui sont en migration; donc il n’y a aucune connotation, ni positive ni négative. C’est un constat: des gens sont en migration. Puis, petit à petit, par deux effets conjoints, 1° c’est-à-dire de plus en plus de gens qui se retrouvent dans une difficulté d’aller au bout de leur migration, d’être accueillis, d’être intégrés – ou tout ce que l’on voudra – sont bloqués dans la migration et 2° puis l’autre effet qui est l’opposition qu’on a faite avec les migrants qui a donc produit cet effet de stigmatiser négativement la figure du «migrant».

Ça rend difficile – et moi je le fais toujours – de dire les migrants et nous, de dire les migrants dans le monde, ça ne me dérange pas, mais il faut toujours s’expliquer. Là où les choses deviennent plus intéressantes: c’est qu’est-ce qu’on peut faire du point de vue de la science sociale pour tenir un propos différent, alternatif.

Il m’a semblé que l’on peut, à partir de l’observation et des enquêtes que j’ai faites dans différents pays du monde sur les gens qui étaient en migration – migrants si on veut – dans des situations précaires ou dans des situations de difficulté de passage de frontière, on pouvait utiliser des termes qui sont plutôt historiques que juridiques ou politiques, qui sont «l’errant», le «métèque» ou le «paria», et constater simplement qu’aujourd’hui on reproduisait d’une certaine façon, dans nos sociétés contemporaines, des figures très anciennes déjà, très anthropologiques d’une certaine façon, du migrant qui finit par être dans l’errance parce qu’aucune porte ne s’ouvre, qu’aucun horizon de possibles ne s’ouvre à lui, donc c’est l’errance, c’est l’errant. Et bon c’est la figure «du juif errant», la figure d’une personne ou de plusieurs personnes qui peuvent être décentrées par rapport au monde, aux sociétés. Ils sont ailleurs que dans les sociétés et ils ont une vie qui est entre de multiples sociétés, de multiples pays.

Il m’a semblé que l’on peut, à partir de l’observation et des enquêtes que j’ai faites dans différents pays du monde sur les gens qui étaient en migration – migrants si on veut – dans des situations précaires ou dans des situations de difficulté de passage de frontière, on pouvait utiliser des termes qui sont plutôt historiques que juridiques ou politiques, qui sont «l’errant», le «métèque» ou le «paria», et constater simplement qu’aujourd’hui on reproduisait d’une certaine façon, dans nos sociétés contemporaines, des figures très anciennes déjà, très anthropologiques d’une certaine façon, du migrant qui finit par être dans l’errance parce qu’aucune porte ne s’ouvre, qu’aucun horizon de possibles ne s’ouvre à lui, donc c’est l’errance, c’est l’errant. Et bon c’est la figure «du juif errant», la figure d’une personne ou de plusieurs personnes qui peuvent être décentrées par rapport au monde, aux sociétés. Ils sont ailleurs que dans les sociétés et ils ont une vie qui est entre de multiples sociétés, de multiples pays.

La figure du métèque [étranger domicilié dans la cité, soumis à des obligations comme les citoyens, mais sans accès à la citoyenneté] est une figure très ancienne, que la Grèce antique a fait vivre à côté de la démocratie, sans être non plus la situation de l’esclave, qui était – pour le dire de manière très moderne et résumée: être utile économiquement et indésirable socialement. On ne vous veut pas dans le système politique, vous n’avez pas de droits politiques, vous n’avez pas droit à la propriété, vous n’avez pas droit à la parole, en revanche vous nous rendez beaucoup de services pour faire fonctionner la société, éventuellement pour que nos démocraties fonctionnent.

Et puis la troisième figure qui émerge et qui est importante, c’est la figure du paria. C’est le paria dans le camp, dans toutes sortes de camps, et on voit bien que beaucoup de camps se développent dans le monde, en Europe aussi, mais ailleurs dans le monde.

Alors ces trois figures du paria, de l’errant et du métèque, ce ne sont pas des catégories de population, ce sont des modalités d’être en migration, des modalités d’être migrants, dirais-je. Chaque personne peut être en camp, peut être travailleur sans papiers, quelque part parmi les 11 millions de travailleurs clandestins qui sont aux Etats-Unis, par exemple, ou les 250’000 à 300’000 travailleurs/travailleuses sans papiers qui existent en France, et puis un autre jour repartir dans une errance, etc.

Je pense qu’il est possible pour les chercheurs et j’ai essayé de le faire, de tenir un langage différent pour mieux décrire, pour mieux comprendre cette condition de migrant aujourd’hui sans la stigmatiser, sans vouloir la gérer d’emblée.

Que nous dit la question des réfugiés sur les frontières aujourd’hui?

La question des réfugié·e·s nous dit que les frontières sont de plus en plus fréquentes. Je veux dire par là que pour faire l’expérience de la frontière, il faut bouger. Si l’on ne bouge pas de chez soi, on ne voit pas les frontières. Si on bouge, et donc en bougeant, la mobilité fait vivre la mondialisation dans sa dimension humaine, la mobilité développe aussi des expériences de frontières. En sortant de chez soi, on découvre une frontière, et puis une autre frontière, et une autre frontière… C’est comme ça qu’on fait l’exercice de la mondialisation et des autres.

Les frontières sont nationales, ethniques, religieuses, linguistiques, sociales, culturelles, elles sont de toutes sortes. C’est-à-dire que ce que nous fait vivre – en général aux humains – à nous, qui sommes les établis de quelque part, et aux migrants qui arrivent et qui sont ou non avec un statut de réfugié, c’est qu’il y a de plus en plus de situations de frontières. Il a de plus en plus de situations dans lesquelles on rencontre quelque chose ou quelqu’un que l’on ne connaît pas, on rencontre des langues que l’on ne connaît pas, des objets, des manières de penser, des manières de s’habiller, de manger etc. Tout ça nous pose en permanence et de manière de plus en plus fréquente des questions comme la co-présence, les conflits d’universalisme, tous les conflits qui sont de l’ordre de ce qui pourrait devenir une cosmopolitique, c’est-à-dire inventer à ce moment-là, dans ces lieux-là, une forme de politique qui nous permette tous de vivre dans le monde et dans le même monde.

La tendance aujourd’hui, on le voit bien dans le monde et sur notre planète, c’est que le monde se referme. On le voit par les élections américaines, on le voit par les tendances qu’on nous indique en Europe, qui sont des tendances à la fermeture, à la volonté de se refermer. Donc, effectivement, je pense qu’on est à un moment historique important et grave, où l’on voit une manière d’être au monde – puisque tout le monde est bien dans la planète, on est bien dans ce monde-là – donc il y a une manière d’être au monde qui consiste à se refermer et puis une manière d’être au monde qui consiste à dire, comme le disait Kant au XVIIIe siècle, la terre est ronde et nous allons toujours finir par nous rencontrer les uns et les autres. Donc, il faut mieux que nous nous entendions. Et c’est cela la cosmopolitique, c’est cette réponse-là.

Je crois qu’avec les réfugié·e·s, au sens de toutes les personnes qui circulent dans le monde à cause des conflits, à cause des migrants, c’est-à-dire toutes les personnes qui circulent dans le monde à cause des crises économiques, des crises agricoles en Afrique, du chômage, de toutes ces formes-là qui existent dans le monde, mais aussi l’envie d’être dans le monde, tout simplement, de partager le monde, avec tout ça bien évidemment le défi que représente la mondialisation humaine, la mobilité des humains, va de plus en plus et ne peut que de plus en plus multiplier ces situations de frontières.

Est-ce que cela va donner systématiquement des conflits et des enfermements sur soi tels que ceux que l’on semble voir aujourd’hui? Ou est-ce que cela va donner le désir de mieux comprendre ces situations et de mieux comprendre finalement comment vivre ensemble, comment négocier la place des uns et des autres dans le monde?

Je crois qu’il faut repolitiser cette question-là, ce qui veut dire repolitiser les frontières. Si Etienne Balibar a dit depuis plus de vingt ans qu’il faut démocratiser la frontière, je dirais que, la première chose, oui il faut démocratiser la frontière, ce qui veut dire d’abord lui donner son statut politique. La question de la frontière est centrale sur le plan de l’existence politique du monde. (15 mars 2017; transcription de l’entretien avec Michel Agier, filmé et monté par Mélanie Cournil, accompagnant la présentation de l’ouvrage Définir les réfugiés, dans la Vie des Idées, rubrique «Une collection de livres». La table des matières de l’ouvrage, publié aux PUF (mars 2017) est la suivante: Michel Agier et Anne-Virginie Madeira, «Présentation». Entretien avec Michel Agier, «Définir, contenir, accueillir. Faut-il repenser l’asile?». Sylvie Aprile et Delphine Diaz, «Les réfugiés et l’asile dans l’Europe du XIXe siècle». Karen Akoka, «Les réfugiés et les politiques de l’asile au XXe siècle». Anne-Virginie Madeira, «Définition juridique du droit d’asile». Extraits d’articles de Kamel Doraï et Carolina Kobelinsky sur les réfugiés et la demande d’asile». Bibliographie commentée.)

Soyez le premier à commenter