Par Charles-André Udry, Delphine Minoui

En août 2018, les craquements du système financier turc se faisaient de plus en plus nets. Depuis le début de l’année 2018, la livre turque (TRY) avait déjà perdu plus de 30% de sa valeur face au dollar. La Bourse avait chuté en moyenne de 17%. Traduit en dollars ce tassement de l’indice dépassait les 40%. Le coût des emprunts gouvernementaux (obligations), à 10 ans, se situait à 18%. L’endettement des entreprises privées est souvent établi en dollars, ce qui fait exploser leurs difficultés pour servir la dette. Or, depuis juin 2018, le taux de change TRY-dollar a évolué ainsi: le 26 juin le taux de change est le suivant: 1 TRY = 0,2188 $; le 13 août: 1 TRY = 0,1436 $; le 20 octobre: 1 TRY = 0,1737$. Malgré les efforts du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan pour «sauver» la livre, les résultats ne semblent pas très brillants.

Ce d’autant plus qu’un des secteurs sociaux économiques appuyant le gouvernement de l’AKP (Parti de la justice et du développement) fait face à une crise d’ampleur. Ainsi, Türkonfed (la Confédération turque des entreprises et du commerce) annonce des faillites en chaîne dans les petites et moyennes entreprises qui ont d’énormes difficultés à avoir accès aux prêts bancaires dont les taux d’intérêt ont explosé. Et les délais pour être payées, lorsque ces PME et TPE ont le statut de sous-traitantes, sont longs: plus de 120 jours. Par contre, elles sont soumises à des délais de paiement pour les biens intermédiaires acquis quatre fois inférieurs.

L’évolution de la croissance du PIB – qui avait atteint des sommets en 2017 (11,2%, premier trimestre) – au second trimestre 2018 est de 5,1% par rapport au même trimestre de 2017. Cela sous l’effet de trois facteurs traduits par la comptabilité nationale: le tassement de la consommation des ménages, le recul des exportations et celui, marqué, des investissements publics. Or, les «grands travaux», mégalomanes, de l’AKP ont été un élément important de l’envol de l’économie de la Turquie. Quels liens établir entre ces constats socio-économiques et les manœuvres d’Erdogan face à l’Arabie saoudite empêtrée, elle, dans une «affaire de crime»en Turquie?

Erdogan dénonce «une opération planifiée» pour ce qui est de l’assassinat dans le consulat d’Arabie saoudite d’Istanbul – le 2 octobre 2018 – du journaliste Jamal Ahmad Khashoggi, devenu un opposant. Il dénonçait avec précision – dans la presse américaine, en particulier le Washington Post – les méfaits nombreux du régime dictatorial de MBS (Mohammed ben Salmane). MBS est aux manettes du pays pétrolier et des «lieux saints» de l’Islam sunnite, depuis le début 2017. Il faut y ajouter son pouvoir dans le domaine de l’économie, de l’armée et des services de sécurités.

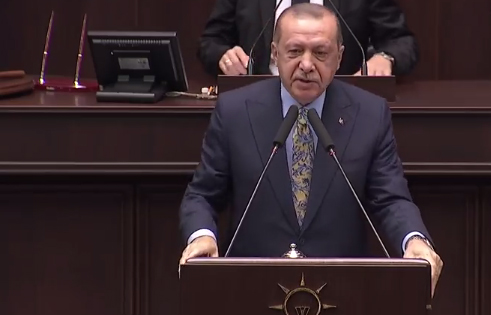

Erdogan, dans son discours du 23 octobre 2018, qualifie ce meurtre de «très grave et contraire à la conscience humaine». Il faut reconnaître qu’en matière d’assassinats, Erdogan et ses services ne sont pas des apprentis. Dès lors, pour quelles raisons Erdogan contredit-il les versions – multiples et successives – de l’Arabie saoudite? Parce que le corps Jamal Ahmad Khashoggi n’a pas encore été retrouvé? Parce que 15 agents de Riyad sont arrivés à Istanbul dans deux jets privés et repartis de la même façon? Parce qu’Erdogan s’est converti aux normes d’Amnesty International?

Et pour quelles raisons Erdogan ne cite-t-il jamais le nom de MBS dans ses déclarations.

Le motif nous semble assez évident: le dictateur Erdogan utilise cette «affaire qui a mal tourné» pour négocier, dans les couloirs, des investissements (sous diverses formes) de l’Arabie saoudite en Turquie afin d’amortir une crise économique qui ne cesse de s’aggraver et mine, lentement, la base sociale du régime.

A cela on peut ajouter des éléments de géopolitique qui vont du rôle de la Turquie en Syrie – où sévit l’allié de MBS, Donald Trump, vendeur impérial d’armement à celui qui écrase la population du Yémen et allié tactique du PKK et l’YPG (les «terroristes les pires» pour Erdogan) – à la politique d’endiguement face à l’Iran.

Mais le chantage à l’investissement nous semble avoir une place de relief, ce que laisse entendre l’article que nous reproduisons ci-dessous, un article qui se démarque des banalités assénées par les médias. (Charles-André Udry)

*****

Par Delphine Minoui

Faire pression sur Riyad tout en ménageant discrètement le royaume saoudien: depuis le début de l’affaire Khashoggi, le pouvoir turc avance à pas prudents et calculés pour tirer potentiellement profit de cette crise qui l’oppose à son grand rival régional. Ces trois dernières semaines, c’est essentiellement par l’entremise de la presse locale se fondant sur des sources gouvernementales anonymes que le scénario macabre de l’assassinat du journaliste saoudien a été dévoilé. À chaque jour son nouveau lot de pièces à conviction, d’indices glaçants, voire de déclarations remontées contre Riyad. «Il se paie la tête de nos services de renseignement», s’emporte ainsi l’un des conseillers d’Erdogan, Yasin Aktay, dans les colonnes du journal pro-gouvernemental Yeni Safak, faisant allusion aux explications peu convaincantes de Mohammed Ben Salman. Le président Erdogan semble pourtant résigné à ménager le prince héritier saoudien : aucune référence à son rôle direct ou indirect n’a été faite dans son allocution de mardi qui revenait pour la première fois sur l’« assassinat prémédité » du journaliste saoudien.

Entre Ankara et Riyad, les relations ont connu des hauts et des bas au cours de ces dernières années. Soutien actif de Mohammed Morsi, issu des Frères musulmans, le pouvoir turc avait tourné le dos à l’Égypte du maréchal Sissi, allié de l’Arabie saoudite, depuis l’éviction du président islamiste, en 2013, par l’armée. En 2015, elles s’étaient néanmoins réchauffées après l’accession au trône du roi Salman. Mais l’irruption sur la scène du prince héritier, surnommé « MBS », a changé la donne. Ce dernier voit évidemment d’un mauvais œil les relations qu’entretient Ankara avec le Qatar, ennemi de Riyad, notamment depuis le blocus imposé par l’Arabie saoudite en juillet 2017.

Mais, en dépit de la rivalité flagrante entre la Turquie et l’Arabie saoudite, qui se disputent la suprématie sur le monde sunnite, Ankara tire profit des investissements privés saoudiens, plus que jamais précieux à l’heure où le pays est miné par une crise économique majeure. De nombreux ressortissants saoudiens ont en effet placé leur argent dans l’immobilier turc. Le tourisme est également en hausse : 586’000 visiteurs saoudiens ont afflué en Turquie depuis le début de l’année 2018, contre 373’000 en 2016, selon des statistiques officielles. Certains experts voient d’ailleurs dans l’actuelle prudence turque une volonté d’obtenir d’éventuelles contreparties financières en échange d’une solution concertée permettant finalement à Riyad de sortir la tête haute de cette affaire terriblement embarrassante pour le royaume.

Ankara se doit aussi de ménager Washington. Même si la Turquie aspire à plus de fermeté envers Riyad, elle ne peut se permettre d’aller à l’encontre des intérêts de l’Administration américaine de Donald Trump, peu encline à se froisser avec le royaume saoudien. Les relations américano-turques connaissent en effet une certaine éclaircie depuis la libération, le 12 octobre, du pasteur américain Andrew Brunson, arrêté dans la foulée du putsch raté de 2016. Mais les sujets de contentieux demeurent nombreux: à commencer par le soutien américain aux milices kurdes de Syrie, qu’Ankara accuse d’être affiliées au PKK, étiqueté terroriste. Ankara craint également de voir sa banque publique Halkbank écoper d’une amende colossale pour «contournement des sanctions américaines contre l’Iran» – une punition qui affecterait lourdement l’économie du pays. Alors que les preuves de la responsabilité de Riyad dans le meurtre de Khashoggi émergent peu à peu, Ankara espère certainement profiter de sa position de force pour défendre ses intérêts auprès de Washington. «La Turquie se sert des preuves qu’elle affirme détenir sur le supposé meurtre de Khashoggi comme levier pour arracher des concessions aux Saoudiens et aux Américains», confie à l’AFP Gonul Tol, directeur du Middle East Institute’s Center for Turkish Studies. (Article de Delphine Minoui, publié dans Le Figaro, en date du 23 octobre 2018. Titre de la rédaction de A l’Encontre)

Soyez le premier à commenter