Résumé

Marx retrouve aujourd’hui un regain d’intérêt. Sa mise en lumière des mécanismes du capitalisme contraste avec les simplifications des néo-classiques et la naïveté des économistes hétérodoxes. Marx permet de comprendre que l’offensive néolibérale et la surexploitation des précaires renvoient à la logique de la plus-value. Il a identifié l’origine des inégalités et montré ce qu’implique aujourd’hui encore la recherche sans fin du profit.

Le Capital permet de récuser toute assimilation du chômage à la révolution numérique. Il remet en cause les théories qui expliquent les crises par des erreurs de politique économique ou par des régulations défaillantes. Il souligne les contradictions incontournables entre consommation et rentabilité.

Marx a insisté sur le fait que les convulsions financières trouvent leur source dans la sphère de la production. Il a proposé une analyse des rapports entre mondialisation et modèles nationaux d’accumulation. Il a anticipé les polarisations engendrées par le sous-développement dans les pays de la Périphérie et l’articulation nécessaire entre anti-impérialisme et stratégie socialiste.

Il a enfin conceptualisé la combinaison d’illusions et de peur que propage l’idéologie bourgeoise. Son projet égalitaire refait aujourd’hui surface en même temps que de nouvelles synthèses entre action politique et élaboration théorique [2].

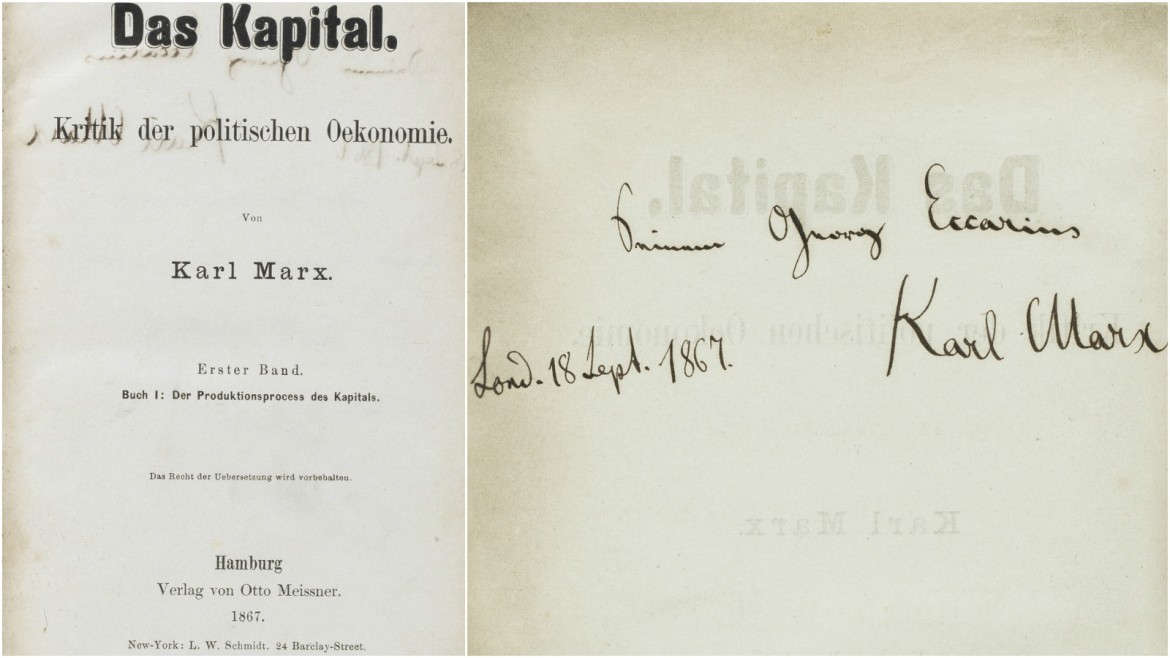

La commémoration du 150e anniversaire du Capital a relancé le débat sur la contribution de Marx à la compréhension de la société contemporaine. L’ouvrage continue de susciter adhésions passionnées et rejets fanatiques, même s’il n’exerce plus l’énorme influence qu’il avait dans les années 1960 et 1970. Il est cependant sorti de l’oubli qui avait suivi l’effondrement de l’Union soviétique. Aucun chercheur influent n’ignore aujourd’hui la portée du Capital et sa relecture influence de nombreux penseurs au-delà du seul champ académique.

Certains économistes saluent sa vision prémonitoire de la mondialisation. D’autres découvrent son analyse précoce de la dégradation de l’environnement et établissent un lien entre l’absence de solutions à la catastrophe écologique et la crise de civilisation que le théoricien allemand avait prévue. Son œuvre est fréquemment invoquée pour caractériser la phase néolibérale. Plusieurs auteurs soulignent les similitudes entre ce régime et le «capitalisme pur» dérégulé de l’époque de Marx.

Les privatisations, la libéralisation commerciale et la flexibilisation du travail caractéristiques de la période actuelle font apparaître au grand jour les traits du système qui étaient restés cachés pendant la phase keynésienne. Les diagnostics du penseur allemand retrouvent ainsi leur validité pour le XXIe siècle.

Enfin, la grande crise qui a éclaté en 2008 a remis Le Capital au premier plan de la littérature économique. Cet effondrement financier n’a pas seulement débouché sur une récession brutale, il a aussi conduit à une croissance sans précédent des dépenses publiques afin de sauver les banques. Dans ce contexte de profonds déséquilibres du capitalisme, Marx retrouve toute sa pertinence. C’est pourquoi ses analyses du fonctionnement du système et de ses crises sont réexaminées un intérêt grandissant.

Il existe aussi des analystes qui considèrent que les réponses apportées par Marx sont aujourd’hui dépassées, un siècle et demi après leur formulation. Il est vrai que le capitalisme contemporain est très différent de celui que connaissait Marx. La prise en compte de ces différences permet en tout cas d’éviter la recherche dogmatique de «ce que Marx a vraiment dit».

Il faut cependant garder à l’esprit que le mode de production qu’étudiait le savant allemand est le même que celui qui prévaut aujourd’hui. Il est régi par les mêmes lois et obéit aux mêmes principes. Toutes les expressions (économie tout court, marché, modernité, société post-industrielle) qui servent à masquer cette continuité sont autant d’obstacles à la compréhension du capitalisme contemporain.

L’œuvre de Marx conservera son intérêt tant que subsistera une structure économique et sociale régie par la concurrence, le profit et l’exploitation. Il faut maintenant se demander quels sont dans la théorie de Marx les éléments les plus utiles pour étudier le modèle néolibéral contemporain.

L’échec des réfutations

Marx a su prendre en compte les spécificités du capitalisme en surmontant les incohérences de ses prédécesseurs de l’économie politique classique. Il a repris à son compte l’approche globale de l’économie adoptée par Smith et Ricardo, mais a su dépasser les naïvetés de la «main invisible».

En pointant les contradictions du capitalisme, il ainsi révolutionné l’étude de ce mode de production. L’auteur du Capital a compris que ces tensions étaient inhérentes au système et que ses déséquilibres ne proviennent ni du comportement ou de l’irrationalité des individus, ni d’institutions inadaptées. Marx a montré en particulier que le capitalisme est miné par des contradictions spécifiques, différentes de celles qui existaient dans les régimes précédents, ce qui lui a permis de passer d’une critique intuitive à une remise en cause systématique du capitalisme.

L’orthodoxie néo-classique a tenté de réfuter cette mise en cause en recourant à de vulgaires apologies du système. Elle a inventé des fictions indéfendables où l’on trouve des marchés parfaits, des consommateurs rationnels et des effets de l’investissement toujours favorables aux travailleurs. Elle a eu recours à toute une série de mythes improbables qui contrastent avec l’approche réaliste adoptée par Marx.

Les précurseurs du néolibéralisme n’ont pas réussi à réfuter le caractère intrinsèque des déséquilibres capitalistes. Ils ont cherché à tout prix à présenter ces tensions comme le résultat de l’ingérence de l’Etat, sans expliquer pourquoi le système lui-même reproduit périodiquement ces désajustements.

Les critères néoclassiques de maximisation, même enrobés dans des formalisations sophistiquées, ignorent la logique générale de l’économie. Ils réduisent l’objet de cette discipline à de simples exercices d’optimisation.

Si cette approche domine aujourd’hui, ce n’est pas en raison de sa solidité théorique. Les classes dirigeantes s’appuient sur elle pour trouver des justifications aux mauvais traitements qu’ils infligent aux salarié·e·s. Leurs attaques seraient donc menées au nom des lois naturelles de l’économie. Ils justifient, par exemple, l’impossibilité de répondre aux revendications populaires par les contraintes découlant de la rareté. Mais ils oublient la nature relative de ces contraintes en les présentant comme des données éternelles et immuables.

L’hostilité des néo-classiques à l’égard de Marx contraste avec la reconnaissance dont les hétérodoxes font preuve la plupart du temps. Certains auteurs de ce courant ont même cherché à intégrer l’économie marxiste dans un paradigme commun s’opposant à la théorie néo-classique. Cette démarche permet d’identifier des zones d’affinité, mais elle oublie que le corpus qui s’est constitué à partir du Capital s’oppose à l’héritage de John Maynard Keynes (1883-1946).

La principale différence entre ces deux points de vue porte sur la nature du capitalisme. Si les hétérodoxes sont d’accord pour reconnaître que ce système est profondément contradictoire, ils considèrent que ces contradictions peuvent être surmontées par l’intervention de l’Etat. Marx considérait au contraire que cette dernière ne fait que repousser (et en fin de compte aggraver) les déséquilibres qu’elle prétend corriger. C’est en adoptant ce point de vue qu’il a formulé une thèse d’une grande actualité, à savoir l’impossibilité d’un capitalisme humain, redistributeur et régulé. Toute la pensée marxiste contemporaine se structure autour de cette affirmation.

Plus-value et surexploitation

Il y a chez Marx d’importants développements qui aident à comprendre l’actuelle détérioration des salaires que le modèle néolibéral a étendu au monde entier grâce à l’intensification de la concurrence internationale. La libéralisation du commerce, la pression à la baisse des coûts et l’exigence de compétitivité sont utilisées pour faire baisser les revenus des couches populaires dans tous les pays. Les employeurs ont recours au chantage aux délocalisations ou aux transferts effectifs d’entreprises industrielles en Asie.

Cette régression sociale découle du fait que l’accumulation du capital nécessite l’augmentation des taux d’exploitation. Marx a bien montré la logique qui est ici à l’œuvre grâce aux distinctions qu’il introduit entre travail et force de travail, et entre travail nécessaire et surtravail. Il a su notamment identifier la partie de la journée de travail effectivement payée par le propriétaire de la firme.

Il a pu ainsi montrer comment le patron s’approprie le travail fourni par d’autres individus, comment aussi cette extorsion est masquée par la contrainte économique inédite qu’exerce le capitalisme. Contrairement à l’esclave ou au serf, le salarié est certes formellement libre, mais il est soumis aux règles de survie imposées par ses oppresseurs. Cette analyse de Marx repose sur sa découverte de plus-value.

Tout en démontrant que l’exploitation est une exigence du système, Marx a également souligné que la baisse des salaires n’est pas un processus linéaire et qu’il dépend de la conjoncture (cycles d’expansion et de récession) et de processus objectifs (productivité, démographie) ou subjectifs (rapports de forces dans la lutte des classes).

Cette approche nous permet de comprendre que l’offensive néolibérale actuelle résulte d’une tendance universelle du capitalisme à augmenter le taux de plus-value. Marx insistait aussi sur l’idée que l’intensité et la portée de cette agression sont déterminées par les conditions économiques, sociales et politiques propres aux différents pays. La théorie des salaires de Marx est donc aux antipodes des sophismes néo-classiques sur la juste rémunération de la contribution des travailleurs et travailleuses. Il se distingue aussi de l’ingénuité des hétérodoxes quant aux possibles améliorations dans la répartition des revenus.

En même temps, le point de vue de Marx est éloigné de toute approche postulant une quelconque loi de «paupérisation absolue». Il n’a jamais prédit un appauvrissement inexorable de tous les salarié·e·s sous le capitalisme. L’amélioration significative du niveau de vie durant la période d’après-guerre a corroboré ce point de vue.

Si les salaires recommencent à baisser durant la phase néolibérale, c’est en raison de la nécessité périodique pour le capitalisme d’augmenter le taux de plus-value en réduisant les salaires des travailleurs.

Marx a également développé une analyse du chômage de son époque qui est particulièrement intéressante pour la compréhension des phénomènes contemporains d’exclusion. Ce fléau est aujourd’hui le produit des exigences de l’accumulation du capital analogues à celles que Marx avait pu observer dans les conjonctures de paupérisation absolue. Il avait été très choqué par les terribles effets du chômage structurel et avait dénoncé avec force les conditions inhumaines de survie des plus pauvres. Ces figures retrouvent une nouvelle actualité avec les pertes définitives d’emploi et la dégradation sociale qui en résulte. Ce que Marx a dénoncé dans sa description de la «léproserie de la classe ouvrière», réapparaît aujourd’hui avec le drame des secteurs condamnés à des formes tragiques de subsistance.

Avec le néolibéralisme, la paupérisation s’est étendue à une grande partie des travailleurs informels ou flexibilisés. Ces derniers ne souffrent pas seulement de situations de sujétion extrême au travail, de taylorisation ou de déqualification, mais aussi de salaires inférieurs à la valeur de la force de travail.

Au cours des dernières décennies, ces formes de régression se sont généralisées au-delà des pays de la Périphérie. La précarité s’est étendue sur la planète entière, y compris dans les pays du Centre. Certes le niveau des salaires continue à varier considérablement d’un pays à l’autre, mais l’exploitation s’est intensifiée dans de nombreuses régions du monde. Le phénomène prend des proportions importantes dans les pays du Centre et dramatiques dans ceux de la Périphérie. Ce que Marx a pu observer à son époque chez les chômeurs est aujourd’hui le lot de nombreux travailleurs et travailleuses précaires à travers le monde.

Inégalités et accumulation du capital

Les idées exposées par l’auteur du Capital permettent d’interpréter l’explosion des inégalités que Thomas Piketty a récemment documentée [Le capitalisme du XXIe siècle, 2013]. Les données sont spectaculaires: une poignée de 62 riches dispose ainsi des mêmes ressources que 3,6 milliards de personnes. Alors que la sécurité sociale s’effondre et que la pauvreté s’étend, les riches tarissent les ressources de la protection sociale en dissimulant leur fortune dans les paradis fiscaux.

Les inégalités ne sont donc pas ce phénomène transitoire que décrivent les théoriciens orthodoxes. Les plus réalistes (ou les plus cyniques) d’entre eux expliquent d’ailleurs que les inégalités ont le mérite de renforcer la dépendance des salariés.

La fracture sociale actuelle est souvent attribuée à la prédominance de modèles économiques régressifs. Mais Marx a montré que les inégalités sont inhérentes au capitalisme. Ce système engendre des écarts de revenus qui diffèrent selon les périodes et les pays, en fonction des conquêtes ouvrières et du rapport de forces entre les oppresseurs et les opprimé·e·s. Mais dans tous les cas le capitalisme tend à recréer et élargir les inégalités sociales.

La fracture sociale actuelle est souvent attribuée à la prédominance de modèles économiques régressifs. Mais Marx a montré que les inégalités sont inhérentes au capitalisme. Ce système engendre des écarts de revenus qui diffèrent selon les périodes et les pays, en fonction des conquêtes ouvrières et du rapport de forces entre les oppresseurs et les opprimé·e·s. Mais dans tous les cas le capitalisme tend à recréer et élargir les inégalités sociales.

Pour Marx, cette reproduction permanente des inégalités découlait de la dynamique d’un système fondée sur les profits dérivés de la plus-value extorquée aux travailleurs et travailleuses. Le Capital souligne cette caractéristique et critique d’autres interprétations du profit invoquant la ruse des commerçants. Il récuse les théorisations qui font du profit la rémunération de la contribution du patron à la production, sans que soit jamais précisée la nature de cette contribution.

Les néoclassiques n’ont jamais réussi à réfuter ces allégations. Ils ont cherché sans succès à présenter le profit comme la rétribution de l’abstinence ou de l’épargne personnelle. Leurs tentatives de faire du profit la rémunération d’un «facteur capital» désincarné ou d’activités de gestion distinctes de la propriété de l’entreprise ont également échoué.

Les keynésiens ont commis des erreurs similaires en faisant du profit la contrepartie du risque ou de l’innovation. Plus récemment, les auteurs se réclamant de ce courant ont choisi d’ignorer toute référence à l’origine du profit. D’autres théoriciens reconnaissent la nature injuste du système, mais ils réduisent la source des inégalités à des distorsions dans la répartition des revenus causées par le clientélisme ou par des politiques inappropriées. Ils ne font jamais le lien entre ces phénomènes et la dynamique objective du capitalisme.

Les analyses conventionnelles du profit sont encore plus inacceptables au XXIe siècle qu’à l’époque de Marx. Personne ne peut expliquer avec les critères habituels la fortune monumentale accaparée par 1% de milliardaires à travers le monde. Il est beaucoup plus difficile aujourd’hui de justifier ces profits comme autant de phénomènes naturels. Les critiques en vogue de cet enrichissement pointent les bénéfices particulièrement scandaleux des banquiers. Ils passent en revanche sur les profits qui naissent dans la sphère productive et négligent les liens qui existent entre ces deux sources de profit. Relire Le Capital permet de se rappeler que le profit bancaire n’est qu’une fraction de la masse totale de profit créé par l’exploitation des travailleurs et travailleuses.

Marx a également examiné les formes violentes que l’extorsion du profit peut revêtir dans certaines circonstances. Il a analysé cette tendance dans son étude de l’accumulation primitive, qui a été mise à jour par les théoriciens de l’accumulation par la dépossession comme David Harvey (voir bibliographie).

Marx avait déjà étudié le rôle de ces formes coercitives d’appropriation des ressources dans la genèse du capitalisme. Mais le système a eu de nouveau recours à ces exactions à différents moments du siècle et demi qui a suivi la parution du Capital. Les guerres au Moyen-Orient, le pillage de l’Afrique, ou les expropriations de paysans en Asie illustrent les modalités contemporaines de cette extorsion. Marx a été le premier à étudier ces formes exceptionnelles de confiscation des richesses produites par d’autres. Cette recherche a jeté les bases permettant de clarifier la dynamique contemporaine de l’inflation et de la déflation.

Comme les économistes classiques qui l’ont précédé, Marx postulait que les prix des marchandises étaient objectivement déterminés par leurs valeurs. Il a montré ensuite qu’au-delà des processus chaotiques d’extraction et de réalisation de la plus-value, la valeur dépend du temps de travail socialement nécessaire à la production des marchandises. Cette approche permet de réfuter la présentation naïve des néo-classiques selon laquelle les prix seraient déterminés par l’utilité individuelle ou par l’ajustement spontané de l’offre et de la demande. En outre, elle réduit à néant l’image absurde du capitaliste soumis à des mouvements à la hausse ou à la baisse des prix, de manière indépendante de ses décisions.

Dans les périodes perturbées, les variations erratiques des prix permettent aux patrons des grandes entreprises de réaliser des profits extraordinaires, grâce à des baisses brutales des salaires réels. Ces mécanismes fonctionnent aujourd’hui avec la même intensité que les extorsions démesurées du temps de Marx. Le Capital permet ainsi de mieux identifier les mécanismes de formation des prix et ceux qui en bénéficient. Cette analyse ne se limite pas à décrire des situations de «conflit de répartition». Elle insiste sur le fait que le combat entre travailleurs et patrons est inégal, en raison de la domination exercée par ceux qui ont le pouvoir de fixer les prix.

Chômage et innovation

Le chômage de masse contemporain est une autre raison de relire Marx. Certains penseurs néoclassiques acceptent l’existence de cette calamité comme un simple fait. D’autres cherchent à rassurer en invoquant le potentiel d’emploi dans les services, qui permettrait de compenser la baisse de l’emploi industriel. Mais ces prévisions n’ont été vérifiées dans aucun pays. De nombreux analystes affirment que l’éducation va résoudre le problème. Mais ils oublient de mentionner qu’un nombre croissant de chômeurs dispose de diplômes universitaires et que les segments les plus qualifiés sont eux aussi frappés par les destructions d’emplois.

Plusieurs études montrent que dans le système tel qu’il fonctionne aujourd’hui, le chômage ne baisse pas durant les phases de croissance autant qu’il augmente dans les phases récessives. Ce mécanisme est encore aggravé par la rotation accélérée du capital et une réduction spectaculaire des coûts de gestion.

La révolution numérique est systématiquement citée comme la principale cause de ces destructions d’emplois toujours plus nombreuses. Mais faire porter la responsabilité aux ordinateurs, c’est oublier de se demander qui décide de leur utilisation. Car ces outils n’agissent jamais de manière autonome, mais sont mis en œuvre par des capitalistes soucieux d’augmenter leurs profits en les substituant à la main-d’œuvre. L’informatique et l’automatisation ne suppriment pas mécaniquement les emplois: c’est la recherche d’une meilleure rentabilité par les entreprises qui est à l’origine des destructions d’emploi.

On trouve dans Le Capital les fondements essentiels de cette théorisation des changements technologiques. Marx explique que les innovations sont introduites à seule fin d’augmenter le taux d’exploitation qui est la source du profit patronal. La révolution informatique en cours obéit pleinement à ce postulat. C’est pour les grandes entreprises une ressource permettant d’augmenter la captation de la valeur nouvelle créée par les salarié·e·s.

Comme cela s’est produit dans le passé avec la machine à vapeur, le chemin de fer, l’électricité ou les matières plastiques, la numérisation introduit des changements radicaux dans les activités productives, commerciales et financières. Elle fait baisser les coûts de transport et de communication et transforme profondément les méthodes de production et de vente des marchandises.

Comme cela s’est produit dans le passé avec la machine à vapeur, le chemin de fer, l’électricité ou les matières plastiques, la numérisation introduit des changements radicaux dans les activités productives, commerciales et financières. Elle fait baisser les coûts de transport et de communication et transforme profondément les méthodes de production et de vente des marchandises.

Un indice de cette mutation est l’essor des «seigneurs du cloud». Sept des dix plus grosses capitalisations boursières appartiennent désormais au secteur des nouvelles technologies de l’information. Il y a une quinzaine d’années, les entreprises industrielles ou pétrolières disposaient encore de la plus grande surface financière. Aujourd’hui ce sont Google, Amazon, Facebook ou Twitter.

Cette irruption suscite des extrapolations chimériques chez les penseurs qui cherchent à cacher les conséquences de la gestion capitaliste de l’informatique. Ils oublient par exemple que le développement de la communication numérique a renforcé la privatisation de l’espace virtuel. Tout ce secteur est contrôlé par un petit nombre d’entreprises privées étroitement associées au Pentagone. Le Capital nous permet alors de comprendre les déterminants capitalistes de ce mode d’innovation.

En considérant la technologie comme un phénomène social, Marx a ouvert la voie à une ligne d’étude qui a prospéré au cours des dernières décennies. Mais à la différence des théoriciens évolutionnistes ou schumpetériens, il a démontré que le changement technologique déstabilise l’accumulation et nourrit les crises. Quand l’innovation est guidée par le critère du profit maximal, elle impose une concurrence systématique qui débouche sur une surproduction accrue. Elle conduit également à donner la priorité au développement de branches aussi destructrices que l’industrie militaire.

Marx a montré pourquoi le système actuel empêche que les nouvelles technologies soient mises en œuvre de manière à augmenter le bien-être social. Il faudrait pour cela introduire un principe de coopération contradictoire avec le critère de rentabilité Les potentialités de l’informatisation comme facteur de bien-être et de solidarité ne pourront être pleinement développées que dans une société libérée du capitalisme.

Des crises multiples

Les critères énoncés par Marx pour l’interprétation des crises sont particulièrement utiles aujourd’hui. En effet, le néolibéralisme ne se borne pas à imposer aux peuples des souffrances toujours plus impitoyables. Tous les cinq ans ou dix ans, il déclenche des crises qui ébranlent l’ensemble de l’économie mondiale, et qui sont autant de raisons de revenir au Capital.

La liste est longue des crises qui ont éclaté au cours de la période récente: bulle japonaise de 1993, implosion de l’Asie du Sud-est en 1997, effondrement de la Russie en 1998, décomposition de la «nouvelle économie» en 2000, et catastrophe économique en Argentine en 2001. Mais l’ampleur et l’étendue géographique du tremblement de terre mondial de 2007-2008 ont largement dépassé ces précédents et ont rendu nécessaire un réexamen de toutes les théories économiques.

Les crises récentes sont la conséquence directe de la nouvelle étape de privatisations, de libéralisation commerciale et de flexibilisation du travail. Elles ne sont pas l’effet différé des contradictions non résolues dans les années 1970, mais le produit des déséquilibres spécifiques engendrés par le néolibéralisme. Ce modèle a érodé les digues qui pouvaient canaliser les dérives du système, de telle sorte que le capitalisme a atteint aujourd’hui un degré d’instabilité beaucoup plus élevé que dans le passé.

Les néoclassiques ont attribué la crise de 2008 aux erreurs des gouvernements ou à un endettement irresponsable. Ils ont ramené tous les problèmes à des comportements individuels et cherché à transformer les victimes en coupables et à absoudre les responsables. Ils ont également justifié le sauvetage des banques par les Etats, sans même remarquer que ces aides allaient à l’encontre de leurs préceptes en faveur de la concurrence et de la prise de risque. Les hétérodoxes ont expliqué les crises par un risque non maîtrisé. Mais ils ont oublié que les contrôles sont régulièrement minés par les rivalités entre les entreprises ou les banques. Les règles censées protéger les affaires des classes dirigeantes sont contournées par la continuité même de l’accumulation.

Il est possible de dépasser ces incohérences de l’économie conventionnelle en relisant Marx. Le Capital suggère d’examiner l’origine systémique des crises. Il livre des pistes pour étudier les différents mécanismes de la crise, en rappelant que le capitalisme déploie un large éventail de contradictions. La base commune de ces déséquilibres est l’apparition périodique de surproduction (l’accumulation d’excédents invendables) qui peut emprunter plusieurs canaux.

Marx a mis en évidence l’existence de contradictions entre la production et la consommation qui découlent de la stratification en classes de la société. Cette caractérisation s’applique particulièrement aux graves problèmes de réalisation de la valeur des marchandises créés par le néolibéralisme. En effet, ce modèle fait sans cesse croître le volume de consommation, sans permettre sa réalisation. Il augmente la production tout en réduisant les revenus des couches populaires et des crises éclatent alors en raison de cette détérioration du pouvoir d’achat. L’énorme gonflement de l’endettement des ménages ne suffit pas à atténuer la fragilité de la demande.

Marx a été le premier à mettre en lumière les deux tendances opposées que la concurrence impose aux chefs d’entreprise: ils doivent à la fois augmenter les volumes vendus et réduire les coûts salariaux. L’importance et l’étendue de cette contradiction varient à chaque époque. Aujourd’hui le néolibéralisme stimule la consommation et la richesse patrimoniale financée par l’endettement dans les économies du Centre. Mais dans le même temps, il impose des contractions brutales du pouvoir d’achat dans la Périphérie.

Le Capital met aussi l’accent sur les déterminants de la profitabilité en examinant comment fonctionne la baisse tendancielle du taux de profit. Marx démontre que l’augmentation de l’investissement conduit à une baisse du profit en pourcentage du capital accumulé. La proportion de travail vivant, celui qui crée la plus-value, baisse à mesure qu’augmente la productivité sous la pression de la concurrence.

Marx a souligné que les crises sont le produit de la croissance capitaliste, et non le résultat occasionnel de gaspillages ou d’une mauvaise utilisation des ressources. Il a en outre expliqué comment les instruments utilisés par le système pour contrecarrer la baisse du taux de profit finissent par aggraver cette tendance.

Cette thèse permet de comprendre comment le néolibéralisme a pu augmenter le taux de plus-value, réduire les salaires et baisser le coût des intrants pour contrer la baisse du niveau de rentabilité. Elle montre aussi comment le même problème réapparaît après l’application de cette chirurgie. La contradiction découverte par Marx se vérifie aujourd’hui avec les déséquilibres dus au surinvestissement dont souffrent les économies les plus capitalistiques.

Cette présentation marxiste qui combine les difficultés de réalisation et de mise en valeur du capital est parfaitement adaptée pour comprendre l’hétérogénéité de la mondialisation néolibérale. Cette double contradiction se manifeste dans les différents segments de ce modèle et sape sa stabilité d’ensemble à partir de ces deux versants complémentaires. (Suite sur ce site: «L’actualité de Marx II»; bibliographie et notes à la fin de cette seconde partie)

Soyez le premier à commenter