Par Michel Husson

Contre la hausse du Smic, les « experts » ont deux principaux arguments : cela détruirait des emplois, et ce n’est pas le bon outil pour lutter contre la pauvreté. Il faut revenir à nouveau sur cette discussion, déjà amorcée dans une précédente contribution [1].

L’argument de la pauvreté

Une récente tribune de deux économistes ultra-libéraux [2] répète que la hausse du salaire minimum ne serait pas « le bon instrument pour lutter contre la pauvreté » : il faudrait lui préférer la prime d’activité. Cette prime est une prestation qui vient compléter le revenu des personnes payées au voisinage du Smic. Son avantage est qu’elle n’est pas payée par l’employeur mais par les caisses d’assurance familiale. Elle est calculée au niveau du « ménage » qui peut être composé d’une personne seule, d’un couple, avec ou sans enfants et autres personnes à charge.

L’argument est alors le suivant : l’augmentation du Smic va être en partie compensée par une baisse de la prime d’activité. Et compte tenu des modalités (très complexes) de calcul de la prime, la hausse du Smic sera rognée dans une proportion plus importante pour les ménages les plus pauvres.

Le modèle utilisé par les experts montre par exemple que, pour un couple de deux smicards à temps plein, avec deux enfants, une hausse du Smic net de 100 euros ne conduirait qu’à un gain de 60 euros. En sens inverse, une augmentation de la prime d’activité est plus concentrée sur les ménages les plus pauvres. Les experts peuvent donc conclure qu’une « revalorisation de la prime d’activité est plus efficace qu’une augmentation du Smic pour lutter contre la pauvreté ».

Revenons au principe de la prime d’activité qui est assez simple. Elle vient combler – au moins en partie – l’écart entre un revenu minimum calculé en fonction des caractéristiques du ménage et le revenu effectivement perçu. C’est donc effectivement un instrument de lutte contre la pauvreté même s’il se situe en aval des facteurs qui engendrent les situations de pauvreté. On peut considérer qu’il s’agit d’une mesure correctrice, nécessaire tant que ne sont pas résorbées les causes structurelles de la pauvreté. Mais faudrait-il encore que ce dispositif n’ait pas pour effet de les entériner et donc de s’y résigner.

Un énorme manque de travail

Comme il s’agit ici des ménages comportant au moins une personne disposant d’un emploi, on peut laisser de côté les autres sources de pauvreté qui font l’objet de prestations spécifiques (retraite, invalidité, scolarité, chômage). L’un des résultats frappants du rapport du groupe d’experts est alors de faire apparaître les ravages de ce qu’ils appellent « manque de travail ».

Il est illustré par le graphique ci-dessous emprunté au rapport du groupe d’experts sur le Smic de 2017 [3]. Chaque « bâton » vertical correspond à la population des ménages concernés, classée par déciles, en fonction de leur niveau de vie [4] : à gauche, D1 est le groupe des 10 % les plus pauvres et, à droite, D10 correspond aux 10 % les mieux payés. La hauteur de chaque colonne représente la quantité de travail effectuée par le ménage en proportion du nombre d’unités de consommation [5] qui le composent.

Le résultat est tout à fait frappant : les ménages les plus pauvres sont pénalisés par un accès insuffisant à l’emploi, qui apparaît comme la cause essentielle de leur pauvreté. Prenons l’exemple d’un couple avec deux enfants de moins de 14 ans. Ce ménage comporte donc 2,1 unités de consommation. Si ce ménage se situe dans les 10 % les plus pauvres, cela implique (en moyenne) qu’il vit sur un emploi à mi-temps. Le graphique montre aussi que ce critère est très discriminant : la quantité de travail progresse régulièrement et l’écart entre les mieux payés et les plus pauvres est considérable.

Le travailleur pauvre est une femme [6]

Le constat du groupe d’experts ne traite que marginalement de la situation des femmes. Le rapport de 2018 signale par exemple qu’« au sein des 1,98 million de bénéficiaires de la revalorisation du SMIC, un peu plus de 1,15 million sont des femmes, soit 58,3 %, alors qu’elles représentent moins de la moitié des salariés. » Mais les experts ne vont pas au fond de l’analyse, et c’est donc dans un récent rapport d’Oxfam [7] qu’il faut aller chercher l’information. Voici quelques faits à prendre en considération :

– 55% des bas salaires et 63% des emplois non qualifiés sont occupés par des femmes ;

– les femmes occupent 78% des emplois à temps partiel et 75% des personnes qui souhaitent travailler plus sont des femmes ;

– 70% des CDD et des intérims sont occupés par des femmes ;

– plus d’un quart des femmes en situation de monoparentalité sont des travailleuses pauvres, soit un million de personnes.

Ce constat est pourtant décisif. Comme la prime d’activité est calculée au niveau du ménage, elle a pour effet, comme nous l’écrivions dans notre précédente chronique de valider « des salaires « d’appoint » inférieurs pour les femmes ou de leur offrir des emplois à temps partiel, sous prétexte que la prime d’activité complétera le revenu du ménage ».

Salaire minimum et pauvreté

L’accès différencié aux ressources tirées d’un emploi est un facteur essentiel qui engendre la pauvreté et les inégalités. La véritable réponse à cette situation serait la création d’emplois en nombre suffisant pour assurer des ressources aux ménages les plus démunis. Et il est vrai que, dans la mesure où le salaire minimum est défini au niveau horaire, il n’est pas en soi une réponse suffisante à la pénurie d’emplois.

Le rapport des experts signale que « les personnes rémunérées à proximité du Smic horaire vivent en moyenne avec des personnes qui perçoivent un salaire supérieur, même pour les ménages du premier décile de niveau de vie » où il est de 1,25 Smic. Ce constat est illustré par un nouveau graphique qui donne, pour chacun des dix tranches de ménages, le niveau de vie moyen exprimé en nombre de Smic. Les auteurs du rapport soulignent que « le salaire horaire moyen est toujours supérieur au Smic horaire quel que soit le décile ».

Mais ce même graphique montre autre chose, à savoir que la France n’est pas un pays à salaires élevés. Ainsi, 70 % des ménages ont un niveau de vie inférieur à 2 Smic (toujours par unités de consommation).

La démonstration des experts sur le Smic en faveur de la prime d’activité peut finalement être discutée de plusieurs points de vue. Pour commencer, ils prennent comme une caractéristique éternelle le fait qu’une fraction des travailleurs – et notamment des femmes – est condamnée à la pauvreté, faute d’une quantité de travail suffisante. Mais, dira-t-on, tel n’est pas leur sujet. Ils oublient cependant que la fonction du salaire minimum est d’assurer une rémunération décente du travail : il faut « que le travail paie » disent souvent les néo-libéraux qui, paradoxalement, s’opposent à toute augmentation du Smic au-delà de ses règles de revalorisation.

Mais la limite essentielle du message des experts est qu’ils prennent les choses à l’envers. Si vraiment les modalités de calcul de la prime d’activité conduisent à raboter le supplément de revenu induit par une hausse du Smic, alors une conclusion possible serait de dire qu’il faut les modifier. Plutôt que de répéter d’un rapport à l’autre le même message anti-Smic, ils auraient pu procéder à un exercice qu’ils n’ont jamais mené, à savoir définir les modalités optimales d’attribution de la prime d’activité compatibles avec l’objectif de lutte contre la pauvreté.

L’argument de la destruction d’emplois

Nous avions déjà cité la ministre du Travail Muriel Pénicaud, pour qui «le coup de pouce au Smic, on sait que ça détruit des emplois, donc ça n’est pas la bonne méthode». Le débat se poursuit à bas bruit autour de cette question et mobilise souvent des études que nous n’avions pas toutes commentées dans notre précédente contribution. Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage ! [8]

La première a plus de vingt ans, puisque sa première version date de 1997. Elle comparait l’effet du salaire minimum sur l’emploi des jeunes en France et aux Etats-Unis [9]. Elle portait sur la période 1982-1989 grandement perturbée dans le cas français par la politique de désindexation des salaires et par la montée du chômage. Il suffit de renvoyer à une note interne du ministère de l’emploi [10] qui avait à l’époque fortement critiqué ses résultats. Une deuxième étude [11] date de 2001 et porte sur la période 1990-1998, avec le même type de méthode et de limites.

Mais le plus extraordinaire est de voir réapparaître une troisième étude datant de 2001, qui ne portait pas sur le Smic, mais plus largement sur les baisses de « charges » [12]. Elle avait été fièrement invoquée par Jean-Pierre Raffarin, le premier ministre de l’époque : « les baisses de charges constituent la clé de voûte de notre stratégie. Ce n’est pas de l’idéologie, mais tout simplement « ça marche », ça crée des emplois. Et c’est pour ça qu’il faut le faire. On n’a pas trouvé ça dans un petit livre rouge, dans un petit livre bleu. On a trouvé ça dans les résultats de l’Insee. C’est là où il y a de la création d’emplois ; c’est pour ça qu’il faut alléger les charges [13]. »

Le succès de cette étude résidait dans les chiffres extraordinaires avancés. Elle a pourtant suscité une levée de boucliers conduisant par exemple Gilbert Cette (aujourd’hui grand pourfendeur du Smic) à protester dans Les Echos : « 460 000 emplois en trois ans dus aux baisses de charges : impossible ! [14]»

Il y a aussi des études plus récentes. L’une d’elles se fonde sur un dispositif de suppression des « charges » sur les bas salaires [15] Là encore, elle conduit à des résultats extravagants (une hausse de 1 % du coût salarial conduirait à une baisse de 2 % de l’emploi) qui découle de graves erreurs méthodologiques [16]. Un autre bilan des allégements de cotisations [17] trouvait en 2012 que la suppression de l’ensemble des exonérations générales de cotisations sociales conduirait à des destructions d’emplois « comprises entre 500 000 et 610 000 ». Mais trois ans plus tôt, l’un des auteurs de cette étude, Yannick L’Horty, trouvait au contraire que « la réforme de 2003 a permis d’accroître légèrement l’emploi dans les entreprises restées à 39 heures mais elle a conduit à l’effet inverse pour les entreprises à 35 heures. Au total, son effet sur l’emploi total s’avère ambigu [18]. » L’explication est sans doute à trouver dans le fait que l’étude de 2012 était commanditée, et donc financée, par plusieurs fédérations professionnelles [19].

Et la compétitivité ?

La version bas de gamme de la théorie fait fonctionner une autre boucle : baisse du coût du travail, baisse du prix de vente, augmentation de la compétitivité et donc des exportations, et enfin création d’emplois. Mais rien n’est garanti dans ce schéma. La baisse du coût du travail ne se transmet pas forcément aux prix : les entreprises bénéficiaires de baisses de « charges » peuvent plutôt choisir d’améliorer leurs marges, comme c’est le cas pour le CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) en France. En outre, les exonérations sur les bas salaires concernent moins les secteurs exportateurs, comme en fait foi le lobbying des grands groupes pour qu’elles montent plus haut dans l’échelle des salaires [20].

Enfin, le ciblage des exonérations tend à faire baisser le coût relatif du travail non qualifié. Il incite les entreprises à utiliser plutôt du travail non qualifié, ce qui détériore leur compétitivité, du point de vue de la qualité de leur production et de leur contenu en innovation. C’est cette voie qu’explore une étude récente [21] qui, après d’autres, met en évidence « un effet négatif des exonérations sur l’engagement à l’export des entreprises. Il est confirmé quels que soient l’indicateur, la période et le secteur retenus. »

Ce que disent les modèles macroéconomiques

Les modèles macroéconomiques utilisés aujourd’hui font apparaître des élasticités de l’emploi au coût du travail, significatives et relativement élevées. Elle est de –0,3 dans le modèle emod.fr de l’OFCE [22]. Cela veut dire que, selon ce modèle, une hausse de 10 % du coût du travail conduit à une baisse de 3 % de l’emploi. Dans le modèle Mésange [23] utilisé par la Direction générale du Trésor du Ministère de l’économie, l’élasticité est de -0,68 pour les travailleurs non-qualifiés et de -0,33 pour les qualifiés.

Les modèles macroéconomiques utilisés aujourd’hui font apparaître des élasticités de l’emploi au coût du travail, significatives et relativement élevées. Elle est de –0,3 dans le modèle emod.fr de l’OFCE [22]. Cela veut dire que, selon ce modèle, une hausse de 10 % du coût du travail conduit à une baisse de 3 % de l’emploi. Dans le modèle Mésange [23] utilisé par la Direction générale du Trésor du Ministère de l’économie, l’élasticité est de -0,68 pour les travailleurs non-qualifiés et de -0,33 pour les qualifiés.

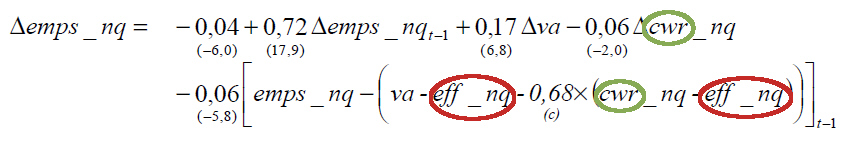

Les équations sont évidemment compliquées dans leur formulation, mais les idées de base sont simples : l’emploi dépend positivement de la demande, et négativement du coût du travail. Mais il existe un autre facteur « explicatif », à savoir le temps. Dans l’équation de l’OFCE reproduite ci-dessous, on trouve bien le coût du travail (signalé en vert) mais aussi trois petits « t » (cerclés en rouge). Ils sont censés représenter la productivité du travail qui exerce évidemment un effet négatif sur l’emploi. Elle évolue selon une tendance linéaire qui « comporte une rupture au premier trimestre 1990, ainsi qu’une rupture au deuxième trimestre 2002. » La tendance de productivité estimée est de 1,3 % par an jusqu’en 2002, et de 0,9 % ensuite.

L’équation du modèle Mésange reproduite ci-dessous est structurée de la même manière. On retrouve aussi le coût du travail (non-qualifié) signalé en vert et une variable eff_nq cerclée en rouge qui est une « tendance linéaire coudée, croissant de 13,0 % [ce chiffre aberrant est évidemment une coquille] par an sur 1985-1991 puis 1,7 % sur 1991-2014, avec un choc en niveau de 7,0 % » au premier trimestre de 2009. Il s’agit là aussi de prendre en compte l’effet de la productivité du travail sur l’emploi.

A la fin de l’envoi, je touche [24]

A la fin de l’envoi, je touche [24]

Tout cela est évidemment très technique, mais il faut parfois se dévouer pour explorer les arrière-cuisines où se fabrique le discours économique dominant. La réalité est que la productivité du travail n’évolue pas de manière linéaire : les gains de productivité baissent tendanciellement, et l’introduction de « ruptures » est plus un aveu d’impuissance qu’une véritable explication [25].

L’artefact est alors le suivant : le fait de postuler une évolution linéaire de la productivité du travail « laisse la place » au coût du travail qui a la bonne « courbure. » Nous avions développé cette argumentation dans un petit livre [26] mais dans sa recension, Eric Heyer, économiste à l’OFCE, n’y a pas apporté de réponse [27]. La prouesse des économètres est de tirer avantage de leur ignorance : d’un côté, ils en sont réduits à dire que la productivité du travail dépend du temps, indépendamment de tout déterminant économique ou social (investissement, méthodes de production, résistances à l’intensification du travail). Mais d’un autre côté, cette absence d’explications (la productivité tombe du ciel) leur permet de valider un petit bout de la théorie néo-classique de la « demande de facteurs », autrement dit l’idée qu’une hausse du salaire réduit l’emploi..

Les exercices de critique « technique » des théories dominantes ont sans doute (on l’espère) une certaine utilité. Mais il ne faut pas oublier que toutes les savantes études passées en revue reposent sur un postulat implicite qu’elles essaient vainement de démontrer « scientifiquement », à savoir que le capitalisme ne peut créer des emplois qu’à la condition de dégrader le statut de salarié. Cela permet de laisser dans l’ombre les véritables mesures de lutte contre le chômage, comme la réduction du temps de travail et la garantie du droit à l’emploi [28]. Il est vrai qu’elles ont toutes deux le tort d’impliquer une réduction des revenus du capital. (Décembre 2018)

Notes

[1] Michel Husson, « Tollé propagandiste contre le salaire minimum », A l’Encontre, 15 décembre 2018.

[2] Pierre Cahuc et Francis Kramarz, « Une hausse du smic n’est pas le bon instrument pour lutter contre la pauvreté », Le Monde, 14 décembre 2018.

[3] Rapport du groupe d’experts sur le Smic, décembre 2017 (graphique n°38, p.73)

[4] Le niveau de vie prend en compte la composition des ménages ; il est obtenu en divisant le revenu du ménage par le nombre d’unités de consommation (UC) selon le barème suivant : 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

[6] Mathilde Goanec, « Le travailleur pauvre est une femme », Mediapart, 17 décembre 2018.

[7] Oxfam, Travailler et être pauvre : les femmes en première ligne, décembre 2018.

[8] Nicolas Boileau, L’Art poétique, 1674, Chant I

[9] John M. Abowd, Francis Kramarz, Thomas Lemieux, and David N. Margolis, « Minimum Wages and Youth Employment in France and the United States », dans David G. Blanchflower and Richard B. Freeman, editors, Youth Employment and Joblessness in Advanced Countries, 2000. La version initiale, publiée comme document de travail du NBER, date de mai 1997.

[10] Mission Analyse Economique, « Note pour Guy Laroque », 29 avril 1998.

[11] Francis Kramarz et Thomas Philippon, « The Impact of Differential Payroll Tax Subsidies on Minimum Wage Employment », Journal of Public Economics, 82, 2001.

[12] Bruno Crépon et Rozenn Desplatz, « Une nouvelle évaluation des effets des allégements de charges sociales », Economie et statistique n°348, 2001-8.

[13] Jean-Pierre Raffarin, Déclaration de politique générale, 3 juillet 2002.

[14] Gilbert Cette et Alain Gubian, « Le mauvais calcul de l’Insee », Les Echos, 3 avril 2002.

Voir notre critique : Michel Husson, « L’Insee dans la campagne », Libération, 19 mars 2002.

[15] Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Thomas Le Barbanchon, « Do Hiring Credits Work in Recessions? Evidence from France », IZA, July 2014.

[16] Voir notre critique : Michel Husson, « Zéro charge, zéro emploi, zéro pointé », Alternatives économiques, 26 janvier 2017.

[17] Matthieu Bunel, Céline Emond, Yannick L’Horty, « Evaluer les réformes des exonérations générales de cotisations sociales », Revue de l’OFCE n°126, 2012.

[18] Matthieu Bunel, Fabrice Gilles, Yannick L’Horty, « Les effets des allégements de cotisations sociales sur l’emploi et les salaires. Une évaluation de la réforme de 2003 », Economie et Statistique n°429-430, 2009.

[19] pour suivre les fluctuations des études de L’Horty, voir : Michel Husson, « Yannick L’Horty, créateur d’emplois » note hussonet n°69, 26 janvier 2014.

[20] voir Michel Husson : « Comment cibler les allégements de cotisations sociales : l’arnaque de l’UIMM », Alternatives économiques, 16 Juillet 2015.

[21] Nadine Levratto et Aziza Garsaa, « Exportations et exonérations, les deux vont-elles de pair ? Analyse empirique sur données individuelles d’entreprises françaises », document de travail Economix, 2018.

[22] Bruno Ducoudré et Mathieu Plane, « Les demandes de facteurs de production en France », Revue de l’OFCE n°142, 2015.

[23] Insee/DG-Trésor, Le modèle macroéconométrique Mésange : réestimation et nouveauté, mai 2017.

[24] Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, 1898, Premier acte, Scène IV.

[25] voir : Michel Husson, « Comment l’Insee explique (ou pas) le ralentissement de la productivité », Alternatives économiques, 19 juillet 2018.

[26] Michel Husson, Créer des emplois en baissant les salaires ? Une histoire de chiffres ? Éditions du Croquant, 2015. Voir le chapitre « Retour à la macroéconomie. »

[27] Éric Heyer, « Note de lecture », Travail et Emploi n° 150, 2017

[28] Michel Husson, « Objectif plein-emploi : c’est possible ! », Alternatives économiques, 4 mai 2018.

Soyez le premier à commenter