Le tome 3 (en deux volumes) de l’ouvrage d’Alain Bihr Le premier âge du capitalisme, intitulé Un premier monde capitaliste, sera disponible en librairie début novembre. A cette occasion, nous avons demandé à son auteur un exposé et une analyse critique du concept d’économie-monde de Fernand Braudel. Ce qui permet, a contrario, d’éclairer un des aspects majeurs de cette somme que constitue Le premier âge du capitalisme. (Réd.)

***

Entre 1450 et 1750, on a assisté à la formation d’un premier monde capitaliste, que je nomme le monde protocapitaliste, à partir de l’Europe occidentale, son berceau historique [1]. Pour en analyser la structure originale, faite à la fois d’homogénéisation, de fragmentation et de hiérarchisation, Fernand Braudel et Immanuel Wallerstein se sont appuyés sur le concept d’économie-monde. Cependant ce concept ne permet ni de véritablement dégager cette structure ni surtout de comprendre en quoi elle se trouve générée par le procès global de reproduction du capital.

Exposé de l’analyse de Braudel

1. Inventeur de ce concept d’économie-monde, Braudel n’en donne pas une définition générale. De fait, il mêle constamment les éléments d’une telle définition à l’exposé des caractéristiques particulières de l’économie-monde moderne correspondant au monde protocapitaliste. Ainsi l’articule-t-il étroitement avec l’analyse des structures des sociétés européennes protocapitalistes, dans lesquelles il distingue trois étages ou niveaux qu’il appelle respectivement « la civilisation matérielle», « l’économie» et « le capitalisme ». Où l’on retrouve le titre de son maître ouvrage [2]. C’est donc par la définition de ces trois termes qu’il me faut commencer.

Au premier de ces niveaux, le plus fondamental et de loin quantitativement le plus important, se déploie l’immense champ des pratiques d’autosubsistance (d’autoproduction et d’autoconsommation), le plus souvent ancestrales, profondément ancrées dans le quotidien, échappant dans une large mesure à la conscience des hommes, et au sein desquelles règnent en maîtres l’usage et la valeur d’usage.

« Je crois l’humanité plus qu’à moitié ensevelie dans le quotidien. D’innombrables gestes hérités, accumulés pêle-mêle, répétés indéfiniment jusqu’à nous, nous aident à vivre, nous emprisonnent, décident pour nous à longueur d’existence. Ce sont des incitations, des pulsions, des modèles, des façons ou des obligations d’agir qui remontent parfois, et plus souvent qu’on ne le suppose, au fin fond des âges (…) C’est tout cela que j’ai essayé de saisir sous le nom commode – mais inexact comme tous les mots de trop large signification – de vie matérielle. » [3]

Ce n’est qu’au second niveau que commence ce que Braudel nomme « l’économie » avec l’entrée dans l’échange d’une part du surproduit dégagé au sein de la « civilisation matérielle », donnant ainsi lieu au développement de la petite production marchande, ou production marchande simple, dans l’agriculture et l’artisanat. L’échange, ses pratiques et ses normes, et la valeur d’échange commencent à s’y affirmer, notamment avec la naissance et le développement du commerce (par conséquent l’activité des commerçants exclusivement dédiée à la circulation marchande), tout en restant globalement subordonnés à l’usage et la valeur d’usage qui continuent à prédominer et à limiter leur autonomie. Car c’est encore la reproduction des producteurs et des échangistes qui reste la finalité de toute l’activité économique au sens que lui donne Braudel.

« Imaginez donc l’énorme et multiple nappe que représentent, pour une région, tous les marchés élémentaires qu’elle possède, soit une nuée de points, pour des débits souvent médiocres. Par ces bouches multiples commence ce que nous appelons l’économie d’échange, tendue entre la production, énorme domaine, et la consommation, énorme domaine également. Aux siècles d’Ancien Régime, entre 1400 et 1800, il s’agit là encore d’une très imparfaite économie d’échange. Sans doute, par ses origines, se perd-elle dans la nuit des temps, mais elle n’arrive pas à joindre toute la production à toute la consommation, une énorme part de la production se perdant dans l’autoconsommation, de la famille ou du village, n’entrant pas dans le circuit du marché. » [4]

Au dernier niveau seulement s’épanouit ce que Braudel nomme « le capitalisme », qu’il réduit cependant au développement du seul capital marchand (commercial et financier) : au négoce, à la banque et à la bourse, tous liés directement ou indirectement au commerce lointain, capables de ce fait de se soustraire aux usages locaux et aux régulations traditionnelles de la « civilisation matérielle » mais aussi à la concurrence qui règne en principe au sein de « l’économie » ainsi qu’aux réglementations et contrôles politiques, là où ils existent. Tel que l’entend Braudel, « le capitalisme » résulte donc de situations de monopole ou du moins d’oligopole, de fait ou de droit, en étant capable par conséquent de manipulation des prix et d’opérations spéculatives, capable aussi de ce fait de réaliser de somptueux bénéfices et d’accumuler d’immenses capitaux, des capitaux concentrés et centralisés entre peu de mains. Là seulement s’affirme la pleine autonomie de la valeur (d’échange), ce que manifeste le fait que « le capitalisme » n’a pas d’autre fin que la valorisation de la valeur et son accumulation, et par conséquent la pleine subordination de l’usage et de la valeur d’usage. En quoi il se distingue bien de ce qu’il nomme « l’économie de marché » (la production marchande simple).

« Le capitalisme se situe ainsi à l’intérieur d’un “ensemble” toujours plus vaste que lui, qui le porte et le soulève sur son propre mouvement. Cette position haute, au sommet de la société marchande, est probablement la réalité majeure du capitalisme, étant donné ce qu’elle autorise : le monopole de droit ou de fait, la manipulation des prix. » (Tome 2, page 441)

2. Selon Braudel, une économie-monde est une formation socio-spatiale qui présente les trois caractéristiques suivantes : un espace-temps spécifique, dominé par un centre autour duquel se hiérarchisent en cercles concentriques des zones périphériques.

Un espace-temps. Toute économie-monde est tout d’abord un espace, une portion du monde possédant des limites plus ou moins nettement définies. Celles-ci coïncident assez souvent avec celles d’autres économies-mondes, voisines, avec lesquelles les échanges sont certes possibles mais difficiles (du fait de la présence d’obstacles naturels) ou qui se comportent les unes à l’égard des autres comme des pôles répulsifs. À l’intérieur de ses limites et pour partie de leur fait, une économie-monde présente aussi une certaine durée historique. Elle ne possède donc pas seulement une spatialité propre mais encore une temporalité propre.

Cet espace-temps est d’abord une unité économique, jouissant d’une certaine autonomie. Cette autonomie se marque par son autosuffisance relative : une économie-monde n’est pas fondamentalement tributaire de ses échanges extérieurs ; même lorsque ceux-ci peuvent ne pas être négligeables, ils restent secondaires relativement aux échanges et aux capacités productives internes. Son autonomie se marque encore par la dynamique de ses échanges internes qui rendent ses différentes parties (les différentes unités territoriales qui la composent) mutuellement dépendantes les unes des autres, en les intégrant précisément en une même totalité économique.

Unifié économiquement, cet espace peut être et est ordinairement divisé politiquement et culturellement. Autrement dit, il peut inclure des formations sociales qui sont politiquement distinctes, rivales et même ennemies, ainsi que des aires culturelles fort différentes, entre lesquelles les échanges marchands et la division du travail qui les sous-tend n’en tissent pas moins des relations d’interdépendance. L’exemple auquel se réfère régulièrement Braudel pour illustrer cette proposition est celui de la Méditerranée de la seconde moitié du 16e siècle auquel il a consacré une étude célèbre [5]. L’économie-monde méditerranéenne se trouve alors à cheval sur la partie européenne de l’Empire espagnol et l’Empire ottoman, en incluant des cités-États italiennes encore autonomes, en étant de surcroît divisée entre monde chrétien et monde musulman, le premier étant lui-même subdivisé entre catholicisme romain et orthodoxie byzantine. Mais sans doute pourrait-on en dire autant de la Méditerranée antique (successivement phénicienne, carthaginoise, hellénistique, romaine) – ce que Braudel ne manque pas de faire d’ailleurs, ainsi que nous le verrons plus loin. Et il en va de même de toute économie-monde en général :

« (…) une économie-monde est une somme d’espaces individualisés, économiques et non économiques, regroupés par elle ; (…) elle représente une énorme surface (en principe, elle est la plus vaste zone de cohérence, à telle ou telle époque, en une partie donnée du globe) ; (…) elle transgresse d’ordinaire les limites des autres groupements massifs de l’histoire. » (Tome 3, page 16).

Un centre. L’espace unifié que constitue une économie-monde possède un centre. Ce centre se réduit le plus souvent, selon Braudel, à une ville qui en constitue la capitale économique. Elle constitue le siège du capitalisme (au sens où l’entend Braudel) qui domine et organise l’espace de l’économie-monde considérée. Elle ne concentre pas seulement la richesse économique mais encore le pouvoir politique ainsi que le savoir (la culture au sens ordinaire du terme : l’information, les sciences, la philosophie, les arts, etc.). Si bien qu’elle est toujours éblouissante.

Du seul fait de faire converger vers elle tous les échanges économiques mais aussi toutes les influences de l’espace de l’économie-monde qu’elle domine, toute ville-centre se caractérise par son cosmopolitisme : on y rencontre des individus et des groupes originaires de toutes les zones incluses au sein de l’économie-monde considérée. Elle y prend donc nécessairement des allures de tour de Babel. De sorte que la tolérance religieuse, nécessaire au bon déroulement des affaires, y est de rigueur. Enfin, elle frappe par le contraste qu’elle offre entre les différents états sociaux et situations sociales, en faisant côtoyer la plus extrême misère avec le luxe le plus inouï.

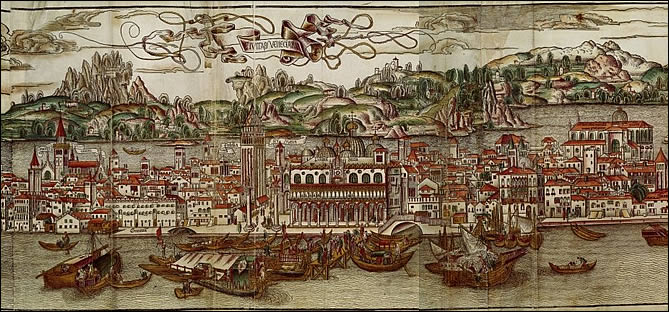

Cependant, ce centre ne peut lui-même exister qu’à la condition de pouvoir s’appuyer sur des villes relais, sortes de centres secondaires. Et l’un ou l’autre de ces centres secondaires peut aussi tenter de et quelquefois parvenir à s’émanciper de la tutelle du centre principal, jusqu’à le supplanter. Si bien qu’une même économie-monde peut voir se succéder différents centres. Ainsi l’économie-monde européenne des temps modernes a-t-elle connu, selon Braudel, la domination successive de Venise, d’Anvers, de Gênes, d’Amsterdam, enfin de Londres. Et, mutatis mutandis, il peut en aller de même pour les centres secondaires : eux aussi peuvent connaître des destins ascendants ou descendants, manifestation des tensions et des conflits au sein de leur hiérarchie et de l’armature du pouvoir de l’économie-monde.

Une hiérarchie. L’espace-temps qui définit une économie-monde est inégalitaire. Il se structure en une hiérarchie de zones de moins en moins développées au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre. Braudel distingue ainsi trois zones dans toute économie-monde : une étroite zone centrale (limitée à la ville-centre et son hinterland immédiat), des zones intermédiaires et des zones périphériques qu’il appelle aussi marginales :

« Le centre, le “cœur”, réunit tout ce qui existe de plus avancé et de plus diversifié. L’anneau suivant n’a qu’une partie de ces avantages : c’est la zone des “brillants seconds”. L’immense périphérie, avec ses peuplements peu denses, c’est au contraire l’archaïsme, le retard, l’exploitation facile par autrui. » (Id., page 35)

Ces trois zones se distinguent essentiellement par la manière dont s’articulent en elles « civilisation matérielle », « économie » et « capitalisme ». Le centre est le siège du « capitalisme » dominant l’ensemble de l’économie-monde considérée. Pour Braudel, ce sont les économies-mondes qui, partout et toujours, ont été le cadre, le support et le siège du développement du « capitalisme » : c’est en elles, en effet, que peut se déployer le commerce lointain, source directe ou indirecte de l’accumulation du capital marchand. Et le centre se contente en somme de polariser vers elle ce commerce lointain. Une économie-monde à la Braudel, c’est donc un centre urbain « capitaliste » (entendons : siège d’un puissant capital marchand concentré) qui dirige, organise, contrôle des dizaines, voire des centaines d’« économies » locales ou régionales, en les reliant et en les hiérarchisant selon ses intérêts propres : « (…) dire zone centrale ou capitalisme, c’est désigner la même réalité. » (Id., page 56).

Les zones intermédiaires, géographiquement les plus proches de l’étroite zone centrale, lui ressemblent par l’importance des échanges économiques qui s’y déploient. Elles sont en effet le siège d’« économies » vivantes mais subordonnées au centre et au « capitalisme » central. L’indice le plus clair de cette dépendance des « économies » intermédiaires à l’égard du capital marchand central est la prédominance en elles de marchands étrangers agents précisément de ce capital.

Quant aux zones périphériques, elles se caractérisent par leur sous-développement général relativement aux deux autres types de zones inclus dans une économie-monde. Ce sous-développement est marqué notamment par la prédominance en elles de « la civilisation matérielle » mais aussi par la présence ou la persistance en elles du servage et de l’esclavage. Plus encore, ces zones se caractérisent par leur totale dépendance à l’égard des exigences du centre qui les domine (c’est le centre qui leur dicte leurs spécialisations productives) et les exploite (c’est le centre qui, à travers le système des prix régissant leurs échanges, s’approprie leur surtravail).

3. Une économie-monde définit essentiellement un ordre économique qui se subordonne plus ou moins directement et complètement d’autres ordres (social, politique, culturel) qui définissent les formations sociales que l’économie-monde englobe. Les indications de Braudel à ce sujet sont relativement laconiques cependant ; elles se limitent à quelques remarques de portée générale, illustrées d’exemples.

D’une manière générale, la prégnance de l’ordre économique se manifeste par le fait que les différents espaces déterminés par cet ordre (le centre, les zones intermédiaires, les périphéries) présentent des différences et inégalités sociales, politiques et culturelles plus ou moins marquées. Autrement dit, l’ordre économique se réfracte en :

Un ordre social. S’agissant de l’économie-monde européenne moderne, en gros, au centre, la prédominance du salariat ne cesse de s’affirmer, tandis que, dans les zones intermédiaires, persistent des formes précapitalistes ou des formes de transition au capitalisme comme l’artisanat, le métayage ou la petite propriété agraire et, que, dans les périphéries, persistent ou même se réintroduisent le servage (par exemple en Europe centrale et orientale) ou même l’esclavage (par exemple dans les colonies américaines.

Un ordre politique. Le centre est occupé par un État fort (cité-État ou État monarchique), capable de s’imposer au-dedans (à sa propre formation sociale) comme au dehors (c’est un État colonialiste et impérialiste). Les zones intermédiaires ne donnent naissance qu’à des États incomplets, qui tentent d’imiter les précédents, sans y parvenir ou en n’y réussissant qu’en partie. Quant aux périphéries, il faut y distinguer le cas des périphéries coloniales (où n’existe qu’une administration dépendante du pouvoir métropolitain au sein ou à côté de laquelle les élites locales ne peuvent s’assurer que le contrôle des pouvoirs locaux) des périphéries non coloniales (par exemple celles d’Europe centrale et orientale) qui peuvent présenter de véritables appareils d’État, bien qu’eux-mêmes marqués du coin d’un réel sous-développement.

Un ordre culturel. C’est à ce niveau que la prégnance de l’ordre économique (de l’économie-monde) est la moins nette. D’une part, parce que, comme nous l’avons vu, le propre d’une économie-monde est de pouvoir englober de multiples cultures ou civilisations différentes (même si chaque économie-monde tend à partager une même culture). Tandis que, d’autre part, au sein d’une économie-monde, il est rare que le centre économiquement et politiquement dominant soit aussi celui qui impose son magistère culturel. Une économie monde est donc compatible avec une certaine polycentralité sur le plan culturel.

Ainsi en ira-t-il en particulier au sein de l’économie-monde européenne moderne. Alors que Venise est le centre de cette dernière, c’est Florence qui invente et lance la Renaissance. Au moment où Amsterdam triomphe, c’est Rome et Madrid qui sont les centres du baroque, vecteur de la Contre-Réforme catholique. Et la prédominance britannique centrée sur Londres, qui va s’affirmant au cours du 18e siècle, ne parvient pas à effacer l’éclat de la culture française qui rayonne alors à travers l’Europe tout entière, sans que pour autant celle-ci s’impose dans tous les domaines : la musique reste essentiellement italienne et commence à devenir allemande (Id. : 70-71).

Critique des thèses de Braudel

Commençons par reconnaître un mérite essentiel à Braudel. À l’aide de sa notion d’économie-monde, il a su souligner que le protocapitalisme mercantile est déjà parvenu à constituer un monde, une totalité à la fois unifiée, segmentée et hiérarchisée. Ce mérite, indéniable, n’annule cependant pas différentes critiques que l’on est en droit d’avancer à l’encontre de cette notion et des analyses du monde protocapitaliste développées à partir d’elle.

• En premier lieu, on ne peut qu’être surpris par la grande pauvreté conceptuelle des analyses de Braudel, qui contraste cruellement avec l’impressionnante érudition dont il fait preuve. Ainsi ne parvient-il ni à préciser correctement ni à différencier ses trois concepts de base : « civilisation matérielle», « économie» et « capitalisme ». Dans la présentation précédente, c’est moi qui ai introduit la dialectique de l’usage et de l’échange, de la valeur d’usage et de la valeur d’échange, aux fins de clarification, là où Braudel se contente d’exemples illustratifs. Au sens où Braudel les entend, la « civilisation matérielle » se caractérise ainsi par le règne exclusif de l’usage et de la valeur d’usage, « l’économie » par le développement de l’échange mais sous la prédominance continue de l’usage (ce qui est bien le contenu ultime du mouvement M – A – M : marchandise – argent – marchandise), le capital seul parvenant à inverser ce dernier rapport en instituant la prédominance de l’échange sur l’usage en développant systématiquement le mouvement contraire A – M – A, argent – marchandise – argent [6]. En somme, la conception braudelienne a besoin du secours de l’apport marxien pour prendre quelque consistance et gagné en clarté.

• En deuxième lieu, comme la plupart des économistes et des historiens à leur suite, Braudel travaille à partir d’une conception fétichiste du capital, en le réduisant soit à un ensemble de choses (par réification), soit à une série de dispositions subjectives (par personnification), en ignorant radicalement le rapport social qui seul transforme ces choses en moyens de valorisation et ces dispositions en pratiques de valorisation. Ainsi :

« On disait du capital, il y a cinquante ans, qu’il était une somme de biens capitaux – expression qui passe de mode, et cependant elle a ses avantages. Un bien capital, en effet, se saisit, se touche du doigt, se définit sans ambiguïté. Son premier trait ? Il est “le résultat d’un travail antérieur”, il est “du travail accumulé”. » (Tome 2, pages 278-279).

Braudel a beau employer ici des formules qu’on pourrait trouver sous la plume de Marx, il est aux antipodes de ce dernier lorsqu’il érige n’importe quel moyen de production en un « bien capital » sous le prétexte qu’il est du travail matérialisé. Il confond ici le rapport social qu’est le capital avec les moyens de production qui lui servent de supports et d’instruments dans le procès de soumission et d’exploitation du travail salarié.

De même, sous couvert de cette notion confuse (réificatrice) de « bien capital », Braudel confond-il capital et argent : « Mais l’argent qui va de main en main, qui stimule l’échange, règle les loyers, les rentes, les revenus, les profits, les salaires – cet argent qui s’engage dans les circuits, en force les portes, en anime les vitesses, cet argent est un bien capital.» (Id., page 279). Alors que toute l’analyse marxienne consiste précisément à montrer la profonde différence entre les deux : alors que l’argent (en fait la monnaie) n’est que la valeur figée sous forme de l’équivalent général des marchandises, le capital est « valeur en procès », valeur capable de se conserver et de s’accroître en un procès cyclique continu combinant production et circulation de marchandises.

Braudel semble bien n’avoir en rien assimilé la leçon de Marx à cet égard. En fait, chaque fois qu’il cite Marx, c’est pour commettre une erreur. Ainsi : « Un coup de pouce et nous arriverions “au sens que Marx donnera explicitement (et exclusivement) au mot : celui de moyen de production”. » (Id., page 272) Que Braudel soit ici induit en erreur par un tiers (qu’il cite) ne l’excuse pas mais dit tout simplement son ignorance du concept marxien du capital qui se situe précisément aux antipodes de cette conception réifiante.

• Incapable de comprendre le capital comme un rapport social de production, Braudel est encore moins capable, en troisième lieu, de concevoir le capitalisme comme le mode de production, comme type de société globale résultant du procès global de reproduction de ce rapport de production, processus par lequel ce dernier se subordonne l’ensemble de la pratique sociale, dans toute son étendue et toute sa profondeur. Il tend de ce fait à confondre constamment capital et capitalisme, en procédant là encore par réification et personnification du capital.

« Vous ne disciplinerez, vous ne définirez le mot capitalisme, pour le mettre au service de l’explication historique, que si vous l’encadrez sérieusement entre ces deux mots : capital et capitaliste. Le capital, réalité tangible, masse de moyens aisément identifiables, sans fin à l’œuvre ; le capitaliste, l’homme qui préside ou qui essaie de présider à l’insertion du capital dans l’incessant processus de production à quoi les sociétés sont toutes condamnées ; le capitalisme, c’est, en gros (mais en gros seulement), la façon dont est conduit, pour des fins peu altruistes d’ordinaire, ce jeu constant d’insertion. » [7]

Et c’est ce qui le conduit, comme bien d’autres avant lui et après lui, à commettre de véritables anachronismes, en diagnostiquant la présence du capitalisme dans de simples villes marchandes médiévales où s’épanouit tout au plus le capital marchand. Ainsi :

« À Venise, un certain capitalisme (…) Le croira-t-on ? Il existe, en même temps, voire plus tôt qu’à Venise, d’autres villes capitalistes (…) N’empêche qu’à Venise s’est mis en place un système qui, dès ses premiers pas, pose tous les problèmes des relations entre le Capital, le Travail et l’État, relations que le mot de capitalisme impliquera de plus en plus au cours de sa longue évolution ultérieure. » (Tome 3, page 147-148).

• Car, comme la plupart des historiens, victimes de la prédominance du paradigme libéral, Braudel réduit en quatrième lieu la formation du capital à une croissance et un développement des rapports marchands, notamment sous la forme du commerce lointain, en réduisant du coup le capital au seul capital marchand : « Les conditions préalables à tout capitalisme dépendent de la circulation, on pourrait presque dire, à première vue, d’elle seule.» (Tome 2, page 702).

Rien n’est plus symptomatique à cet égard que le fait de considérer que le capital est « chez lui » quand il séjourne dans le procès de circulation alors qu’il est « chez les autres » quand il séjourne dans le procès de production :

« (…) nous étudierons dans le présent chapitre les différents secteurs de la production, où le capitalisme se trouve chez les autres – avant d’aborder, dans les chapitres suivants, les lieux d’élection [dans la circulation – AB] où il est vraiment chez lui » (Id., page 268) ; « (…) le capitalisme est chez lui dans la sphère de la circulation (…) » (Id., page: 441).

Alors que, comme Marx l’a montré, c’est exactement l’inverse : seul le procès de production est en mesure de transformer l’argent en capital, de simple valeur en « valeur en procès ». Car c’est en lui seul, plus précisément dans la consommation productive de la force de travail, que gît tout le secret de la conservation et de l’accroissement de la valeur. On constate ici combien Braudel reste complètement prisonnier des représentations fétichistes du capital.

C’est pourquoi Braudel tend à restreindre le capital(isme) à l’établissement de situations de monopole ou du moins d’oligopole, de fait ou de droit, dans l’échange et aux pratiques de manipulation des prix et de spéculation que ces situations rendent possibles de la part du capital marchand concentré. C’est là selon lui la rupture décisive qui intervient entre la simple « économie » (les échanges marchands et commerciaux ordinaires, qui restent soumis au jeu et aux contraintes de la concurrence) et le « capitalisme » tel qu’il l’entend, fondamentalement lié au monopole et à la spéculation. Alors qu’une situation de monopole ou d’oligopole sur un marché est tout juste capable de générer un surprofit (un profit supérieur au profit moyen) mais non pas du profit (sans lequel il n’y a de capital) : ce dernier résulte de la péréquation entre l’ensemble des capitaux de la plus-value globale formée par l’exploitation par ces capitaux de l’ensemble des forces de travail qu’ils se soumettent sous la forme du salariat.

• En cinquième lieu, on retrouve le même manque de rigueur conceptuelle dans l’usage fait par Braudel de la notion d’économie-monde. Ainsi n’en fournit-il aucune définition claire, tant en compréhension qu’en extension. Bien au contraire, il la transforme en une sorte de notion tout terrain, qui le conduit à l’étendre à différentes époques et différents espaces, au risque d’en compromettre l’unité. Pour Braudel, la Méditerranée antique, le monde islamique classique, l’Empire ottoman, la Moscovie (la Russie d’avant Pierre le Grand), la Chine (avec ses périphéries proches : Mandchourie, Mongolie, Yunnan, Tibet, et lointaines : Népal, Vietnam, Corée, Japon), l’Inde, avant l’arrivée des Européens et même longtemps après, ont été autant d’économies-mondes (Tome 3, pages 16 et 52).

Cela s’explique en définitive par le déficit de définition en compréhension de la notion, que Braudel réduit à l’énumération de quelques caractéristiques descriptives. Mais il ne nous dit rien, ou en tout cas trop peu, des conditions minimales requises pour que se constitue une économie-monde, de ses processus générateurs ou de ses dynamiques internes, encore moins de ses éventuelles contradictions.

Rien n’est plus significatif sous ce rapport que les limites de son analyse de la hiérarchie interne à toute économie-monde. Si elle est constatée et soulignée, affirmée même comme une caractéristique essentielle de toute économie-monde, elle est peu ou même pas du tout expliquée. Les rapports d’exploitation et de domination entre ce que Braudel nomme le centre, les zones intermédiaires et les périphéries ne sont pas systématiquement repérés et encore moins analysés et ne font pas partie de la définition principielle des rapports entre ces différentes zones. La notion d’échange inégal et celle, sous-jacente, de division socio-spatiale du travail, sont à peine évoquées par Braudel à titre de facteurs explicatifs de ces rapports d’exploitation et de domination. Ce qui le conduit finalement à des formules proprement tautologiques du genre : « Un pays est pauvre parce qu’il est pauvre » ou « L’expansion appelle l’expansion » (Id., page 48).

De même, la réduction opérée par Braudel du centre à une ville est-elle abusive. Au contraire, le centre du monde protocapitaliste n’est précisément plus une ville, une cité-État (comme dans les mondes marchands précapitalistes), mais bel et bien un État monarchique protonational. Quant à la distinction qu’il établit entre zones intermédiaires et zones périphériques, elle ne repose que sur celle, mal assurée, entre « économie » et « civilisation matérielle » dans la méconnaissance de la notion de semi-périphérie, pourtant essentielle à la compréhension de la structure du monde protocapitaliste.

Enfin, Braudel confond-il tout autant les notions de périphéries et de marges (fréquemment employées l’une pour l’autre), alors qu’il convient de les distinguer. Car au-delà de ses zones périphériques qui font partie de son espace propre, le monde protocapitaliste connaît encore des zones véritables marginales, composées de formations sociales (l’Empire ottoman, l’Empire safavide, l’Empire mongol, l’Empire chinois ming puis qing, le Japon des Tokugawa) avec lesquelles il peut communiquer (sous forme tout à la fois d’échanges marchands, de conflits militaires, de rivalités idéologiques, d’ordre religieux par exemple) mais qu’il n’est pas parvenu à intégrer, qu’il tend (éventuellement) à intégrer mais qui toujours résistent à cette intégration et se caractérisent par cette résistance, en continuant par conséquent à se développer selon leur dynamique sociohistorique propre.

D’où aussi, dans le détail des analyses historiques de Braudel, quelquefois des approximations et des confusions grossières, telles que celle consistant à faire de la France ou de l’Angleterre au milieu du 17e siècle des zones intermédiaires, en les plaçant au même rang que la Suède, la Prusse, l’Italie du Nord, l’Espagne et le Portugal, alors qu’elles s’apprêtent, dans le demi-siècle qui va suivre, à supplanter les Provinces-Unies tenues pour le centre :

« Vers 1650, pour prendre un repère, le centre du monde, c’est la minuscule Hollande ou, mieux, Amsterdam. Les zones intermédiaires, les zones secondes, sont le reste de l’Europe très active, c’est-à-dire les pays de la Baltique, de la mer du Nord, l’Angleterre, l’Allemagne du Rhin et de l’Elbe, le Portugal, la France, l’Espagne, l’Italie au nord de Rome. » [8]

En définitive, fondée sur des notions aussi vagues et confuses que celles de « civilisation matérielle », d’« économie » et de « capitalisme », la notion d’économie-monde ne permet ni de saisir la structure propre et originale du monde protocapitaliste, faite d’homogénéisation, de fragmentation et de hiérarchisation, ni surtout de comprendre en quoi cette structure se relie aux rapports capitalistes de production : pourquoi l’espace qui est généré par le devenir-monde de ces rapports et qui leur sert de support doit nécessairement être un espace à la fois homogène, fragmenté et hiérarchisé. Ce qui conduit finalement Braudel à « naturaliser » cette structure et ses effets propres : « Impérialismes, colonialismes sont aussi vieux que le monde est monde et toute domination accentuée sécrète le capitalisme, comme je l’ai répété souvent pour en convaincre le lecteur et en convaincre moi-même. » (Tome 3 : 354). Pourtant, il ne suffit pourtant pas de répéter une erreur pour la transformer en vérité !

En fait, la notion d’économie-monde proposée par Braudel correspond au mieux au concept de ce que j’ai appelé un monde marchand précapitaliste [9]. L’erreur fondamentale de Braudel est d’avoir appliqué ce concept à l’analyse du monde protocapitaliste, fort différent. Erreur qui renvoie à la réduction par Braudel du capital au seul capital marchand, qui ne lui permet pas de comprendre la spécificité des problèmes que pose la transition de la prédominance du capital marchand à celle du capital industriel. Où l’on retrouve une fois encore la méconnaissance (en fait l’incompréhension) par Braudel des spécificités du rapport capitaliste de production.

_______

[1] Cf. Le premier âge du capitalisme, Lausanne/Paris, Page 2/Syllepse, Tome 3 : Un premier monde capitaliste, deux volumes à paraître en novembre 2019.

[2] Civilisation matérielle, économie et capitalisme XVe-XVIIIe siècle, trois tomes, Paris, Armand Colin, 1979. Sauf indication contraire, les citations de Braudel sont extraites de cet ouvrage.

[3] La dynamique du capitalisme, Paris, Arthaud, 1985, pages 12-13.

[4] Id., pages 21-22.

[5] La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, Armand Colin, 1949.

[6] Marx, Le Capital, Paris, Éditions sociales, 1948, tome I, pages 151-156.

[7] La dynamique du capitalisme, op. cit., page 52.

[8] La dynamique du capitalisme, op. cit., pages 95-96.

[9] La préhistoire du capital, Lausanne, Page 2, 2006, pages 137-172. Disponible en ligne : http://classiques.uqac.ca/contemporains/bihr_alain/prehistoire_du_capital_t1/prehistoire_du_capital_t1.html

Soyez le premier à commenter