Les rues de l’est de New York sont bordées de salons de coiffure et d’étals de fruits et, bientôt, d’un immense complexe de bureaux. Les responsables de la ville de New York planifient une révision en profondeur de la zone autour de la gare de Broadway Junction [à la frontière des quartiers de Bedford Stuyvesant et East New York ] à Brooklyn. Et les bureaux sont au cœur de ce plan de «revitalisation» urbaine. «L’aménagement de bureaux modernes dans l’est de New York contribuera à stimuler sa croissance continue en tant que carrefour de l’emploi et créera des centaines de nouveaux emplois dans le secteur privé dans le quartier», a déclaré James Patchett, président de la Economic Development Corporation. C’est une chanson que les New-Yorkais connaissent par cœur.

• Il y a vingt-cinq ans, les origines cachées de l’addiction aux bureaux de New York ont été découvertes par le journaliste radical Robert Fitch dans son livre classique The Assassination of New York (Ed. Verso, 1996). Fitch a démontré que New York avait autrefois une économie industrielle diversifiée. C’était donc un lieu où les gens de toutes les classes sociales pouvaient se permettre de vivre et de travailler. Mais au cours du XXe siècle, les élites urbaines ont peu diversifié cette industrie, de manière volontaire. Les industries de cols bleus ont été remplacées dès lors par des industries de cols blancs, dans le but d’augmenter la valeur des terres (la rente foncière). Pourquoi? Parce que les élites urbaines possédaient la terre.

New York était un endroit où les pêcheurs, les couturières et les dockers vivaient à deux pas des Rockefellers. Les riches gardaient avec vigilance leurs institutions patriciennes contre le monde prolétarien interlope, mais ils préféraient quand même vivre à New York, note Fitch, car c’était un endroit énergique et culturellement dynamique.

• Malgré tout, les élites de la ville se sont réunies dans les années 1920 pour mettre au point un plan d’élimination de la classe ouvrière. Le facteur décisif était moins les préjugés ou la discrimination évidente que la recherche du profit: les terres occupées par la classe ouvrière avaient le potentiel d’être très précieuses, si seulement leurs occupants partaient. Un économiste – travaillant à l’époque pour le compte des Rockefellers, Roosevelts, Morgans, Pratts, et de divers riches des milieux bancaires et du transport ferroviaire – l’a dit ainsi: «Certaines des personnes les plus pauvres vivent dans des bidonvilles bien situés, sur des terres très chères. Sur la Cinquième Avenue patricienne, Tiffany (joaillerie créée en 1837) et Woolworth (magasin dit à prix unique créé en 1878), côte à côte, offrent des bijoux et de la pacotille dans un espace substantiellement identique… Une telle situation choque le sens de l’ordre. Tout semble déplacé. On aspire à réorganiser ce fourre-tout et à mettre les choses à leur place.»

• Le plan de 1929 élaboré par ces puissants intérêts, agissant en tant qu’organisme appelé l’Association régionale d’aménagement du territoire (RPA), impliquait un rezonage complet de Manhattan: le quartier du vêtement, disparu, les abattoirs, disparu, même le port – l’un des plus beaux du monde à ce moment-là – doit disparaître. Au lieu de cela, il y aurait des immeubles de bureaux et des maisons haut de gamme pour les professionnels qui y travailleraient, ce qui procurerait des rendements locatifs bien plus élevés pour les capitalistes qui en seraient les propriétaires. Et ces bâtiments pourraient être vendus à des prix de plus en plus effarants.

Ce plan ne s’est pas déroulé tout de suite. En fait, pendant plus d’un demi-siècle – de 1899 à 1956 –, New York a accueilli 15% des travailleurs du secteur manufacturier de tout le pays. Alors, bien avant que le pays dans son ensemble ne commence à être touché par la désindustrialisation, écrit Fitch, New York a commencé à connaître une grave hémorragie.

Ce plan ne s’est pas déroulé tout de suite. En fait, pendant plus d’un demi-siècle – de 1899 à 1956 –, New York a accueilli 15% des travailleurs du secteur manufacturier de tout le pays. Alors, bien avant que le pays dans son ensemble ne commence à être touché par la désindustrialisation, écrit Fitch, New York a commencé à connaître une grave hémorragie.

• Au cours des deux décennies qui ont suivi, New York a perdu un quart de million d’emplois dans le secteur manufacturier. Parallèlement à cette expulsion de la classe ouvrière, la valeur des terrains de la ville est passée de 20 milliards à 400 milliards de dollars.

• A la fin des années 1920, les architectes du plan de la RPA ont commencé à construire des bureaux au centre-ville de Manhattan à une vitesse vertigineuse. Ils ont été forcés de ralentir pendant la Grande Dépression, mais ils en ont jeté les bases dès le début. Par exemple, ils ont initié la création d’une Commission d’urbanisme qui serait non élue et donc sans crainte de contrevenir aux souhaits de la population. «La véritable signification de la Commission, écrit Fitch, c’est qu’elle préjuge de la planification publique par tout organisme électif responsable…[et] permet aux agences d’urbanisme privées – comme la RPA – et même aux promoteurs privés et à leurs agents de publicité d’établir l’ordre du jour de la planification et d’encadrer le débat public.»

Ce travail préparatoire s’est avéré utile dans les années 1950, lorsque les capitalistes locaux ont intensifié leurs efforts pour purger les usines de la ville. Par exemple, note Fitch, les Rockefellers avaient accumulé un petit empire à la périphérie du Rockefeller Center quand ils se sont heurtés à des poches restantes d’entreprises manufacturières. Ils ont donc soutenu une étude de la RPA – avec l’aide de Harvard – qui a trouvé les conditions économiques favorables à une construction délirante de bureaux.

Grâce à cette information, de nouveaux groupes de lobbying et des associations de quartier se sont formés pour représenter les intérêts des promoteurs et des grands propriétaires immobiliers, y compris les grandes banques. La nouvelle Downtown Lower Manhattan Association, par exemple, était une «équipe de rêve» composée de représentants de la Metropolitan Life (assurance), de Lehman Brothers et de Morgan Stanley. Le groupe était dirigé par David Rockefeller lui-même. Des associations puissantes comme celles-ci ont fait des percées en politique et se sont engagées à «mettre les choses là où elles doivent être», comme elles l’avaient prévu des décennies auparavant.

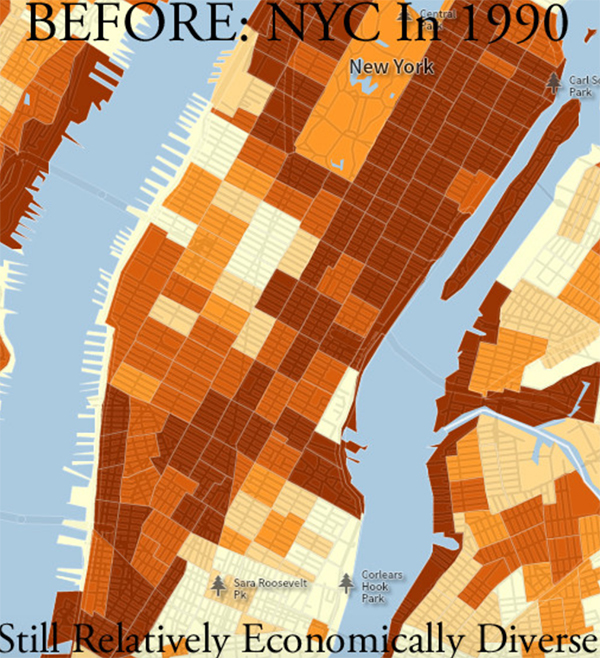

Au milieu des années 1950, New York avait «la culture industrielle la plus riche et la plus diversifiée du monde», affirme Fitch. «Sa diversité d’industries lui a procuré souplesse et stabilité, ce qui en a fait une ville riche qui a soutenu µun éventail de services publics enviés par le reste du pays et inimaginables aujourd’hui», y compris un système universitaire avec des cours gratuits et un système hospitalier renommé.

L’urbaniste Jane Jacobs, qui vivait alors au centre-ville de Manhattan, rendait hommage à ce qu’elle appelait le «Hudson Street Ballet» – la façon les habitants du quartier se promenaient à toute heure en raison de la proximité du lieu de travail et de résidence. Les confiseries, les lavoirs et «l’ahurissante variété de petits fabricants» ont donné à la ville une vitalité inégalée. Nous possédons plus de commodité, de vivacité, de variété et de choix que nous ne le «méritons», écrit-elle.

Jacobs était une farouche opposante au plan de Rockefeller visant à éliminer le port, les marchés de fruits et légumes et les cantines, ainsi que toute la fabrication locale de Canal Street à Battery (Parc de la Batterie, pointe sud de l’île de Manhattan). Elle avait prédit à juste titre que l’engouement spéculatif pour la construction de bureaux allait sonner le glas du «Hudson Street Ballet» et de la classe ouvrière de Manhattan. Pour sa part, Rockefeller promettait que sa vision de la «grandeur catalytique» revigorerait le quartier d’une manière que ses détracteurs ne pouvaient même pas imaginer.

• Puis le rezonage a commencé. Le port a été fermé et déplacé à Elizabeth, New Jersey. Les emplois manufacturiers ont disparu, et avec eux beaucoup de membres de la classe ouvrière de New York. Ceux qui sont restés derrière ont glissé de la classe ouvrière vers les pauvres. Des immeubles de bureaux ont vu le jour, et des banlieusards de la classe moyenne ont commencé à envahir les rues pour occuper des emplois professionnels dans une ville encore, en partie, occupée par des chômeurs pauvres. Dans les années 1970, la ville de New York a été transformée.

• Au milieu des années 1970, une crise financière a frappé la ville et les promoteurs ont vu une autre occasion d’éliminer la classe ouvrière de la population de New York. Comme le souligne Fitch, les élites blâmaient les ouvriers pour la crise. Les malheurs financiers de la ville étaient dus à la part de sa population dépendante de l’assistance sociale – en particulier les Noirs et les Latino-Américains – qu’elles réprimandaient pour avoir soi-disant épuisé les ressources de la ville sans rien offrir en retour.

Une nouvelle campagne populiste commença à émerger: New York était désindustrialisée; il n’y avait plus place ici pour des emplois ouvriers ici. Pourquoi ces gens ne s’en rendent-ils pas compte? Ne peuvent-ils pas reconnaître qu’il n’y a pas et qu’il n’y a plus de place pour eux ici? Et pourquoi ne partiraient-ils pas?

Cette manœuvre rhétorique a donné aux élites urbaines l’occasion de faire deux choses à la fois: 1° prétendre qu’elles n’avaient pas cherché intentionnellement à créer une crise de désindustrialisation pour commencer; cette dernière était simplement le résultat de processus économiques naturels, auxquels toute personne ouvrière sage et méritante devrait s’adapter. 2° Par conséquent, il s’agissait de réduire les ressources en direction des communautés les plus durement touchées par la perte d’emplois manufacturiers. Ces dernières constituaient l’objet ce que l’on appelait le «rétrécissement planifié» du milieu des années soixante-dix, qui coupait les services publics (transport, assainissement, police, sécurité contre les incendies) dirigés vers les communautés pauvres et ouvrières, cela afin de les chasser de la ville. L’attitude qui sous-tend le «rétrécissement planifié» se résume mieux dans ces remarques du chef de l’administration du logement et du développement à l’époque, Roger Starr:

«Nous ne devrions pas encourager les gens à rester là où leurs possibilités de travail s’éloignent chaque jour davantage. Empêchons les Portoricains et les Noirs d’origine rurale de vivre en ville… Il faut inverser le rôle de la ville… cela ne peut plus être un lieu qui offre des opportunités… Notre système urbain est basé sur la théorie d’absorber les paysans et de les transformer en ouvriers industriels. Maintenant, il n’y a plus d’emplois industriels. Pourquoi ne pas les laisser dans la situation de paysan?»

• A ce moment-là, la désindustrialisation avait balayé la «ceinture de rouille» [Rust Belt: «ceinture des usines» qui s’étendait de Chicago aux côtes atlantiques et longeait les Grands Lacs] et d’autres régions aussi. Dès lors, un tel langage était aisément utilisable pour les spéculateurs immobiliers. Un nouveau récit est apparu pour expliquer ce qui est arrivé à la vitalité et à la diversité de New York. Les «forces inéluctables» du marché étaient à blâmer: la mondialisation, l’externalisation, la sous-traitance, le changement technologique et la «croissance» immatérielle – comme si la croissance était aussi inévitable et impersonnelle que le lever du soleil.

En réalité, la crise financière de la ville est en partie due aux pratiques spéculatives risquées utilisées dans le boom immobilier, et à la dépendance d’une seule industrie. Comme l’explique Fitch, la monoculture industrielle rend les villes lucratives pour les barons de n’importe quelle industrie qui gouverne la ville, mais aussi à la merci des hauts et des bas de cette industrie. Prenons Detroit: c’était une ville mono-industrielle, construite autour de la fabrication automobile, et lorsque l’industrie automobile a connu des difficultés, toute la ville s’est retrouvée dans le creux avec elle. Comme Detroit, «New York a subi les effets d’une ville mono-industrielle dangereusement dépendante d’un seul produit hautement cyclique: les immeubles spéculatifs de bureaux».

• Les élites de la ville n’ont donc pas seulement banni la classe ouvrière, elles ont plongé la ville dans une condition permanente de dépendance vis-à-vis des secteurs de la finance, de l’immobilier et de l’assurance.

• Les élites de la ville n’ont donc pas seulement banni la classe ouvrière, elles ont plongé la ville dans une condition permanente de dépendance vis-à-vis des secteurs de la finance, de l’immobilier et de l’assurance.

Bien sûr, les forces du marché existent, écrit Fitch. La décentralisation et la concurrence mondiale ne sont pas des mythes. «Mais la destruction soudaine de la culture industrielle prometteuse liée à la diversité de New York, qui a commencé au milieu des années 1950, après un demi-siècle de stabilité, ne peut pas s’expliquer comme un processus objectif et impersonnel.» Les personnes qui ont dessiné les plans de la ville qui ont abouti à l’expulsion du secteur manufacturier n’étaient pas des acteurs sans projets, mais des individus ayant des intérêts matériels particuliers et une vision spécifique de la protection et de l’élargissement de leurs intérêts, au détriment du reste des habitants de la ville.

Au fur et à mesure que la gentrification progresse, touchant une ville après l’autre, et impose de nouveaux traits à New York, nous imaginons ce processus de plus en plus comme une succession d’événements inévitables. Ce faisant, nous achetons le récit du «rétrécissement planifié» impliquant que les travailleurs et les travailleuses devraient se comporter comme des oracles du marché. Ils devraient deviner les tendances s’ils étaient intelligents; ou, au moins, suivre les emplois là où ils se déplacent. Nous oublions que les tendances économiques ne sont pas seulement des abstractions, ce sont aussi des actions qui sont mises en œuvre par de vraies personnes avec des plans spécifiques.

Mais si les plans des élites peuvent être imaginés, ils peuvent aussi être stoppés. (Article publié sur le site de la revue de Jacobin du 10 janvier 2018; traduction A l’Encontre)

Soyez le premier à commenter