Par Tony Wood (LRB)

«Je l’ai regardé comme si je regardais une émission de télévision», a déclaré Donald Trump à propos de l’assaut militaire états-unien contre le Venezuela aux premières heures du 3 janvier. Après des mois d’opérations secrètes et de surveillance, les forces armées des Etats-Unis ont bombardé plusieurs sites autour de Caracas afin de paralyser les défenses aériennes vénézuéliennes, puis ont kidnappé le président du pays, Nicolás Maduro, et son épouse, Cilia Flores. «Si vous aviez vu la rapidité, la violence!», a ajouté Trump, fasciné par l’exercice du pouvoir impérial. Mais cette démonstration de force s’adressait à l’ensemble de l’«hémisphère occidental» [ce qui renvoie aussi au document National Security Strategy of the United States of America de novembre 2025], et si l’avenir du Venezuela reste très incertain, on sait déjà clairement ce que la doctrine actuelle de Trump en matière de politique étrangère signifie pour le reste du monde. Comme Trump l’a lui-même déclaré: «J’ai assisté hier soir à l’une des attaques les plus précises contre la souveraineté.» Il s’est ensuite corrigé: «Je veux dire, c’était une attaque pour la justice.»

Il n’est guère nécessaire de rappeler que l’opération «Absolute Resolve» a constitué une violation flagrante du droit international. Les États-Unis ont commis de multiples actes de guerre contre un État qui ne représentait aucune menace immédiate pour eux, sans même tenter d’établir un casus belli ou d’obtenir l’autorisation de l’ONU. Ce piétinement des normes internationales par l’État le plus puissant du monde n’est pas vraiment surprenant, compte tenu des multiples guerres non déclarées menées par plusieurs administrations successives et du soutien des États-Unis à l’attaque génocidaire d’Israël contre Gaza. Pourtant, l’attaque contre le Venezuela semble marquer un tournant, par son mélange d’illégalité flagrante et de coercition jubilatoire.

***

L’agression contre le Venezuela est également emblématique de l’ère Trump, à la fois choquante par son imprévisibilité et grossièrement annoncée, et menée sous un prétexte qui n’a guère de sens. Depuis septembre 2025, les États-Unis ont lancé plusieurs attaques contre des bateaux, principalement dans les eaux internationales, qui ont causé la mort d’au moins 115 personnes. Ces exécutions sommaires et l’enlèvement de Maduro ont été prétendument menés pour lutter contre le trafic de drogue, mais les preuves à l’appui sont ridiculement minces. Aucune trace de cargaisons de drogue n’a été retrouvée dans l’épave des bateaux, et de toute façon, seule une fraction de la drogue entrant aux États-Unis passe par les Caraïbes, où la majorité des frappes ont eu lieu. L’acte d’accusation initial prononcé contre Maduro par un grand jury à New York en 2020 décrivait à plusieurs reprises l’accusé comme le chef d’une organisation appelée Cártel de los Soles, qui, selon la plupart des experts en criminalité organisée, n’existe pas. Une nouvelle mise en accusation, rendue publique le 3 janvier, a discrètement abandonné cette affirmation, décrivant plutôt Maduro et d’autres dirigeants vénézuéliens comme des narcotrafiquants de mèche avec les cartels mexicains, les guérillas colombiennes et le crime organisé vénézuélien.

On pourrait légitimement accuser le gouvernement Maduro de nombreuses choses, depuis la fraude électorale en 2018 et 2024 jusqu’à l’incarcération massive de manifestants et la répression de la dissidence, sans parler de la lente érosion de l’héritage et de la base de soutien du «chavisme» [Hugo Chavez est décédé en mars 2013]. Mais même ses détracteurs doivent admettre que diriger un cartel fictif est une raison étrange pour le destituer de force. Ensuite, il y a bien sûr le fait que bon nombre des partenaires les plus proches de Washington dans la région ont en réalité été impliqués dans le trafic de drogue, des Contras [Nicaragua] à Álvaro Uribe [président de 2002 à 2010] en Colombie. En novembre 2025, Trump a gracié l’ancien président hondurien Juan Orlando Hernández, condamné pour trafic de drogue par un tribunal américain l’année précédente.

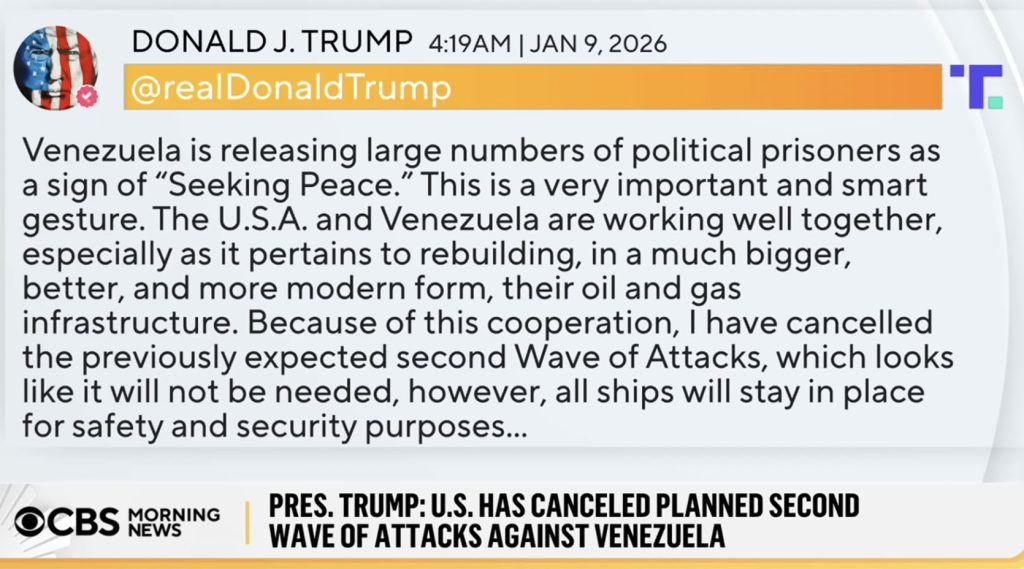

Même avant le 3 janvier, Trump ne se donnait pas la peine de prétendre que la pression croissante exercée sur le Venezuela avait un rapport avec la drogue. À la fin de l’été, les États-Unis ont entamé un important renforcement militaire dans les Caraïbes, envoyant du matériel et des troupes en nombre bien supérieur à ce qui aurait été nécessaire pour lutter contre le trafic de drogue. Le 10 décembre, les forces américaines ont saisi un pétrolier au large des côtes vénézuéliennes, et une semaine plus tard, Trump a annoncé un blocus des pétroliers soumis aux sanctions des Etats-Unis, déclarant sur Truth Social le 16 décembre que le Venezuela devait «restituer aux États-Unis d’Amérique tout le pétrole, les terres et les autres actifs qu’il nous a précédemment volés». Quelques heures après l’enlèvement de Maduro, Trump a de nouveau mis l’accent sur le pétrole: «Nous allons faire intervenir nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus importantes au monde», a-t-il déclaré. «Nous allons extraire une quantité considérable de richesses du sol.» Quatre jours plus tard, l’administration a annoncé qu’elle prendrait le contrôle des ventes de pétrole du Venezuela «pour une durée indéterminée».

Mais est-ce uniquement une question de pétrole? Trump semble le penser, mais en décembre, lorsque des informations ont révélé que l’administration discutait avec les compagnies pétrolières américaines de plans pour l’après-Maduro au Venezuela, beaucoup d’entre elles se sont montrées peu enthousiastes. Aux prix actuels, il y aurait peu d’intérêt à investir massivement dans la réparation des infrastructures vénézuéliennes délabrées, d’autant plus que le pétrole brut du pays est «lourd» et «acide», ce qui le rend difficile et coûteux à extraire et à raffiner. Cela pourrait expliquer pourquoi Trump a émis l’idée d’utiliser les recettes fiscales américaines pour compenser les difficultés d’investissement des compagnies pétrolières. Cela suggère également que les compagnies pétrolières n’ont pas insisté pour que cette politique soit mise en oeuvre. Il est important de garder à l’esprit que, même s’il y a rarement eu de correspondance exacte entre les intérêts des entreprises capitalistes états-uniennes et les actions du gouvernement des Etats-Unis, ce lien est devenu de plus en plus arbitraire sous Trump. Il est tout à fait possible que le plan visant à ouvrir le Venezuela aux compagnies pétrolières américaines soit improvisé après coup; ce qui est venu en premier, c’est la décision de renverser Maduro.

Ce plan semble avoir pris forme il y a plusieurs mois, mais le changement de régime au Venezuela est la politique officielle des États-Unis depuis plus d’une décennie, et leur objectif implicite depuis encore plus longtemps. Les agences gouvernementales des Etats-Unis ont financé et formé l’aile la plus extrême de l’opposition vénézuélienne depuis la première élection d’Hugo Chávez en 1998. En 2002, l’administration George W. Bush a soutenu une tentative de coup d’État manquée contre Chávez et a appuyé la tentative de l’opposition de le destituer, d’abord par une grève générale en 2002-2003, puis par un référendum révocatoire en 2004 [58,91 des votes – sous contrôle de l’OEA – se prononcent contre la destitution de Chavez].

En 2015, deux ans après la mort de Chávez et l’élection de Maduro comme successeur, Obama a déclaré que le Venezuela constituait une «menace pour la sécurité nationale» des États-Unis et a imposé des sanctions à des responsables clés. À partir de 2017, la première administration Trump a intensifié la pression avec un ensemble de mesures plus larges et plus punitives, notamment des sanctions contre la compagnie pétrolière nationale PDVSA, la Banque centrale et la Banque nationale de développement, ainsi que des décrets exécutifs empêchant le Venezuela d’accéder aux marchés financiers des Etats-Unis ou de vendre sa dette.

Si la baisse des prix du pétrole, la corruption et la mauvaise gestion économique du gouvernement Maduro pesaient déjà lourdement sur l’économie vénézuélienne, il ne fait aucun doute que les sanctions ont aggravé une situation économique déjà désastreuse. Même les estimations les plus prudentes indiquent une baisse du PIB de plus des deux tiers entre 2014 et 2021. L’hyperinflation et les pénuries ont eu des répercussions négatives sur le niveau de vie, alimentant une vague migratoire au cours de la dernière décennie. En termes absolus et relatifs, il s’agit de l’un des plus importants mouvements de population en temps de paix jamais enregistrés: selon le HCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), on estime à 7,9 millions le nombre de personnes qui ont quitté le pays, sur une population totale d’environ 30 millions d’habitants. À la mi-2024, on comptait environ 760’000 migrant·e·s vénézuéliens aux États-Unis, mais la grande majorité d’entre eux se sont installés dans les pays voisins. La Colombie à elle seule en compte près de trois millions.

En 2019, Trump a tenté sans succès de renverser le régime, reconnaissant Juan Guaidó, président de l’Assemblée nationale, comme président du Venezuela. Les responsables politiques des Etats-Unis s’attendaient apparemment à ce que l’armée vénézuélienne se rallie à Guaidó dans le cadre d’une révolte populaire, mais le régime a tenu bon et les manifestations anti-Maduro se sont rapidement apaisées.

Un an plus tard, une coalition d’opposants vénézuéliens et de mercenaires américains a échoué dans une nouvelle tentative de changement de régime (l’opération est désormais connue sous le nom de «Baie des Porcelets» – par allusion au débarquement dans la Baie des Cochons à Cuba en avril 1961). Ces échecs ont dû être douloureux, donnant à la deuxième administration Trump une motivation supplémentaire pour mener à bien sa tâche. Il faut reconnaître que l’hostilité envers Maduro a été bipartisane: en 2020, Trump a offert une prime de 15 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation; en janvier 2025, l’administration Biden sortante l’a portée à 25 millions de dollars, mais Trump l’a encore doublée en août. (Le 3 janvier, le secrétaire d’État, Marco Rubio, a souligné avec satisfaction qu’en kidnappant Maduro, les États-Unis avaient économisé 50 millions de dollars!) Biden a également maintenu toutes les sanctions de Trump et l’a même critiqué pour avoir «tenu un discours musclé» sur le Venezuela, lui qui admirait «des voyous et des dictateurs comme Nicolás Maduro».

***

L’orientation de la politique états-unienne a été cohérente, mais elle n’a pas toujours bénéficié de la même priorité. Le Venezuela revêt une importance beaucoup plus grande pour Trump que pour ses prédécesseurs, car il représente une convergence de différents courants politiques, promus par des factions rivales au sein de l’administration et séduisant différentes composantes de la coalition MAGA. Elliott Abrams, néoconservateur partisan du changement de régime qui a géré la politique vénézuélienne sous la première administration Trump, a récemment déclaré au Wall Street Journal que le Venezuela représente «une tempête parfaite, tout ce qui préoccupe l’administration Trump». Sous la deuxième administration Trump, la question du Venezuela a réuni ceux qui prônent une stratégie militarisée de lutte contre la drogue, ceux qui s’engagent en faveur d’un changement de régime dans le bassin des Caraïbes et ceux qui sont favorables à la diabolisation des gouvernements étrangers, principalement pour des raisons internes, afin d’attiser le sentiment anti-immigrés. Si le secrétaire à la Guerre, Pete Hegseth, et le responsable politique de la Maison Blanche, Stephen Miller, représentent les premier et troisième groupes, Rubio et le sénateur Lindsey Graham sont les principaux partisans du changement de régime – et pour eux, la cible ultime est Cuba.

L’attaque contre le Venezuela est une initiative caractéristique de Trump, non seulement par son agressivité gratuite, mais aussi par son recours à un spectacle violent pour concilier des objectifs politiques concurrents à court terme. Il y a le recours à la force pour satisfaire les faucons militaires, ce qui ressemble à un changement de régime pour Rubio, et pour le programme anti-immigrés, il y a la perspective d’intensifier les expulsions de Vénézuéliens des États-Unis maintenant que leur pays d’origine est devenu «sûr» (ils ont déjà été privés de leur statut de protection temporaire). Et puis, il y a la possibilité d’une manne pour les fonds spéculatifs américains, qui cherchent des moyens de tirer profit des dettes impayées du Venezuela.

Cependant, les aspects spectaculaires de l’aventure vénézuélienne de Trump – Adam Tooze l’a qualifiée d’«impérialisme costumé de téléréalité irresponsable» – ne doivent pas faire oublier la refonte substantielle de la stratégie américaine. La nouvelle stratégie de sécurité nationale de l’administration, publiée en novembre, était très claire: «Après des années de négligence, les États-Unis réaffirmeront et appliqueront la doctrine Monroe afin de restaurer la prééminence américaine dans l’hémisphère occidental», ajoutant que «nous refuserons aux concurrents non hémisphériques [c’est-à-dire la Chine] la possibilité de positionner des forces ou d’autres capacités menaçantes, ou de posséder ou contrôler des actifs stratégiquement vitaux dans notre hémisphère».

Nous avons déjà vu de nombreux exemples de ce que cela signifie dans la pratique. Trump a commencé son deuxième mandat en menaçant de reprendre le canal de Panama et en faisant pression sur le conglomérat chinois qui possède des ports à chaque extrémité pour qu’il les vende à des entreprises américaines. En octobre, le secrétaire au Trésor de Trump, Scott Bessent, a soutenu le gouvernement de Javier Milei en Argentine avec une ligne de swap de devises de 20 milliards de dollars avant les élections de mi-mandat dans le pays, Trump déclarant ouvertement qu’un mauvais résultat entraînerait le retrait du soutien des Etats-Unis. Au Honduras, Trump a clairement indiqué que l’aide américaine était conditionnée à la victoire de son candidat préféré aux élections de novembre (après un scrutin contesté et un recomptage des voix, Nasry Asfura a remporté l’élection avec 26’000 voix d’avance). Les responsables américains ont évoqué à plusieurs reprises la possibilité de lancer des frappes de drones contre les cartels au Mexique, et pourraient encore le faire. Le dénominateur commun ici est le recours ouvert à des menaces pour atteindre les objectifs des États-Unis, sans appel rhétorique à des principes ou à des intérêts communs de tout le continent.

À cet égard, l’approche de Trump envers l’Amérique latine s’inscrit dans un schéma bien trop familier. La semaine dernière, de nombreux commentateurs ont établi un parallèle entre l’enlèvement de Maduro et la capture en 1989 du dirigeant panaméen Manuel Noriega, également accusé de trafic de drogue et emmené aux États-Unis pour y être jugé (il existe toutefois des différences importantes: Noriega était un agent de la CIA depuis des décennies et le Panama est un pays beaucoup plus petit que le Venezuela). Mais le Panama n’est qu’un exemple parmi d’autres: il y a eu des dizaines d’exemples d’intervention américaine en Amérique centrale et du Sud au cours du siècle dernier, depuis les débarquements répétés des Marines au Honduras au début des années 1900 jusqu’au renversement de Maurice Bishop à la Grenade en 1983.

Pendant la guerre froide, les changements de régime soutenus par les États-Unis ont le plus souvent été menés à distance et au nom de l’anticommunisme, comme ce fut le cas avec la destitution de Jacobo Árbenz au Guatemala en 1954 et de Salvador Allende au Chili en 1973. L’enlèvement de Maduro semble suivre un modèle plus ancien, plus proche de la diplomatie de la canonnière qui a vu les troupes américaines occuper Cuba, Haïti, le Nicaragua et la République dominicaine entre 1900 et 1934. (Bien que les États-Unis soient intervenus à plusieurs reprises dans les Amériques, les Caraïbes ont toujours été particulièrement vulnérables à la violence impériale.) La base idéologique de tout cela était le corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe, énoncé dans le discours sur l’état de l’Union de Theodore Roosevelt en décembre 1904. «Si une nation montre qu’elle sait agir avec une efficacité et une décence raisonnables dans les domaines social et politique, si elle maintient l’ordre et honore ses obligations, elle n’a pas à craindre d’ingérence de la part des États-Unis», a-t-il déclaré. Mais «des fautes chroniques ou une impuissance entraînant un relâchement général des liens de la société civilisée peuvent finalement nécessiter l’intervention d’une nation civilisée». Dans l’hémisphère occidental, cela signifiait que les États-Unis pourraient être contraints, «même à contrecœur, d’exercer un pouvoir de police international».

Le 3 janvier, Trump s’est vanté d’avoir «remplacé» la doctrine Monroe: «On l’appelle désormais la doctrine Donroe». En réalité, il s’est contenté de remodeler le corollaire Roosevelt pour l’adapter à l’ère des drones de guerre et des réseaux sociaux. Le choix du trafic de drogue comme prétexte est en partie motivé par le désir d’éviter même les faibles murmures qui passent pour un examen minutieux du Congrès ces jours-ci. Rubio s’en est tenu particulièrement à la ligne selon laquelle il ne s’agit pas d’une guerre. Mais le fait de qualifier ces interventions de «maintien de l’ordre» a pour implication plus large de permettre à l’administration de présenter tout, des frappes de drones aux invasions à grande échelle, comme des questions d’application de la loi plutôt que de guerre. L’ensemble de l’hémisphère devient un espace où les États-Unis peuvent déployer leur force militaire à leur guise, sans autre argument légitime que la fiction pathologique de leur supériorité autoproclamée.

***

Qu’est-ce que tout cela signifie pour le Venezuela? Pour l’instant, le régime post-Maduro ressemble beaucoup à celui de Maduro: sa vice-présidente, Delcy Rodríguez, a immédiatement prêté serment en tant que présidente par intérim. Des rumeurs largement répandues, alimentées par la Maison Blanche elle-même, affirment qu’elle a conclu un accord avec Trump, offrant Maduro et l’accès au pétrole en échange de la survie du régime. Rodríguez était également ministre du Pétrole et, au cours de l’année écoulée, elle a mené les négociations avec l’envoyé de Trump, Richard Grenell, ce qui rend cette hypothèse plausible. Mais il est également possible qu’aucun accord de ce type n’ait été conclu et que l’enlèvement de Maduro et le bombardement du pays aient été le moyen utilisé par l’administration pour imposer ses conditions. Quoi qu’il en soit, les attaques de janvier ont décapité le régime tout en laissant le reste intact pour l’instant.

Cette situation pourrait changer rapidement, mais il serait logique que Trump laisse en place un régime Maduro restreint: le gouvernement actuel peut garantir la stabilité tout en donnant à Trump ce qu’il veut, alors qu’un changement de régime complet serait beaucoup moins prévisible et nécessiterait probablement une invasion et une occupation réelles. Une opération de cette ampleur serait longue et sanglante, et pour l’instant, il semble peu probable que Trump envoie des troupes sur le terrain. Pour l’instant, les États-Unis peuvent infliger des dommages considérables au Venezuela à distance si le nouveau gouvernement ne se conforme pas à leurs exigences. Comme l’a déclaré Karoline Leavitt, la porte-parole de Trump, le 7 janvier, «leurs décisions continueront d’être dictées par les États-Unis d’Amérique».

Il est possible qu’à un moment donné, l’administration Trump pousse ce qui reste du régime Maduro à accepter de nouvelles élections. Mais il est à noter que Trump n’a pas mentionné une seule fois le mot «démocratie» lors de sa conférence de presse du 3 janvier, ce qui suggère que ce n’est pas une priorité pour lui. La reconnaissance par l’administration Trump de Rodríguez comme présidente par intérim va également à l’encontre d’un des principes fondamentaux de la politique américaine, selon lequel le gouvernement de Maduro n’était pas légitime car le candidat de l’opposition, Edmundo González Urrutia, avait remporté les élections de 2024. Non seulement l’administration n’a pas demandé que González soit installé à la présidence, mais elle a écarté la leader de l’opposition María Corina Machado, pour laquelle González Uruttia s’était présenté comme candidat suppléant. Machado a appelé à plusieurs reprises à une intervention militaire américaine pour renverser Maduro et s’est prosternée devant Trump pour obtenir ce résultat, lui dédiant son prix Nobel de la paix. Pourtant, il s’est fait un devoir de la rejeter en la qualifiant de «femme très sympathique» qui «n’a pas le soutien ni le respect au sein du pays» pour en être la dirigeante [Trump vient d’indiquer qu’il la recevrait sous peu]. Ce fut un coup dur pour l’opposition vénézuélienne, ainsi qu’une évaluation accablante, à sa manière, de deux décennies de politique des Etats-Unis.

Toute prédiction sur la suite des événements serait hasardeuse. Mais le scénario le plus probable à court terme est un resserrement du régime actuel sous la pression continue des États-Unis, qu’il s’agisse d’un renforcement du blocus ou de nouvelles incursions armées. La situation de la majeure partie de la population vénézuélienne ne devrait pas s’améliorer de sitôt, surtout si les États-Unis s’approprient des revenus pétroliers qui financent son filet de sécurité sociale déjà très fragile. Des manifestations importantes [très contrôlées par les collectivos – groupes paramilitaires] ont eu lieu à Caracas et ailleurs contre les actions des États-Unis et pour la défense de la souveraineté du pays; de nouvelles attaques pourraient renforcer le régime plutôt que l’affaiblir. En dehors du Venezuela, bon nombre des millions de personnes qui ont quitté le pays se sont réjouies de la chute de Maduro. Mais il n’est pas certain que son renversement leur soit profitable. Au contraire, cela pourrait aggraver leur situation: si les États-Unis insistent désormais pour expulser un grand nombre de Vénézuéliens, leurs alliés dans la région – en particulier ceux qui ont attisé le sentiment anti-migrants, comme Milei (Argentine) et Kast (Chili) – pourraient suivre leur exemple. Loin de marquer la fin de la crise prolongée au Venezuela, le départ de Maduro pourrait bien n’être que le début d’une nouvelle étape. (Publié dans la London Review of Books le 9 janvier 2026; traduction rédaction A l’Encontre)

Soyez le premier à commenter