Entretien avec Alain Bihr

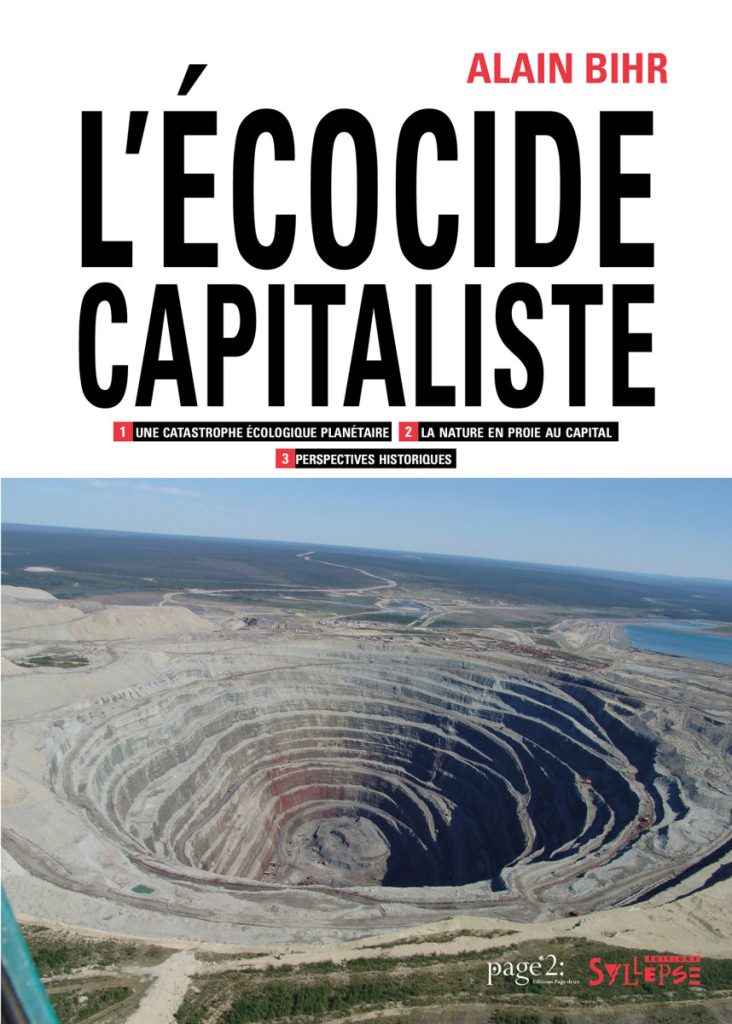

Professeur honoraire de sociologie, auteur de nombreux ouvrages dont Le premier âge du capitalisme (Page 2 / Lausanne et Syllepse / Paris, 2018-2019) qui a déjà fait l’objet d’une recension dans lundimatin, Alain Bihr présente ici son dernier ouvrage, L’écocide capitaliste, à paraître dans les prochains jours chez les mêmes éditeurs. Cet ouvrage se compose de trois tomes réunis en un même coffret. Son enjeu est d’élucider l’antagonisme entre capitalisme et écologie.

Alain Bihr, vous publiez un volumineux ouvrage divisé en trois tomes, l’ensemble formant 1 250 pages, sous le titre de L’écocide capitaliste, coédité par Page 2 (Lausanne) et Syllepse (Paris). Avant d’en aborder le contenu, pouvez-vous nous dire quelques mots des raisons personnelles qui vous ont poussé à l’écrire ?

Alain Bihr : Comme tout un chacun aujourd’hui, plus ou moins, j’étais déjà conscient et soucieux de la gravité des problèmes écologiques auxquels nous faisons face. Mais l’origine immédiate de cet ouvrage a été le choc psychologique produit par la pandémie de la Covid-19. Elle m’a surpris en pleine élaboration de la suite que je comptais donner au Premier âge du capitalisme, qui devait d’ailleurs comprendre un chapitre sur la catastrophe écologique généré par le devenir-monde du capitalisme. J’ai immédiatement identifié cette pandémie comme une nouvelle zoonose, dont la multiplication depuis une quarantaine d’années fait intégralement partie des problèmes écologiques. C’est ce qui m’a alors décidé à me pencher, toutes autres affaires cessantes, sur ces derniers. Cependant, mon intérêt pour les questions écologiques est antérieur. Ainsi ma thèse de doctorat, rédigée dans les années 1980, comprend un chapitre consacré à analyser la manière dont la crise écologique impacte le mouvement ouvrier. Et un chapitre de mon premier ouvrage, L’économique fétiche (1979), inclut déjà un développement intitulé « la réduction-destruction de la poïèsis naturelle dans et par le devenir-monde de l’économique ». Mais, jusqu’alors, je n’avais jamais abordé frontalement la thématique et la problématique écologiques.

Comment avez-vous procédé pour l’aborder frontalement ? D’où êtes-vous parti ? Sur quoi vous êtes-vous appuyé ?

Etant donné que je suis tombé tout petit dans le bain du marxisme et que son effet est permanent chez moi, je me suis d’abord tourné vers Marx et vers ce que la tradition marxiste avait à me proposer pour aborder cette thématique et problématique. Mais, tout en y trouvant des éléments intéressants et valables, j’ai été rapidement amené à me détourner de ceux – ils sont légion – qui reprochent à Marx de ne pas s’être intéressé à cette thématique et problématique, de n’avoir pas grand-chose d’intéressant et de valable à nous en dire, ou encore de pécher par un prométhéisme industrialiste qui le rendait définitivement inutilisable et même infréquentable. Mais aussi de ceux qui, inversement, à la manière de Paul Burkett et de John Bellamy Foster, plus récemment, de Kohei Saito, pensent que tout (ou du moins l’essentiel) se trouve déjà chez Marx qui nous permettrait de penser directement la thématique et la problématique écologique. D’une manière générale, m’importe peu ce que Marx a dit ou n’a pas dit, a fait ou n’a pas fait. M’importe au contraire ce que nous pouvons dire et faire à partir de ce qu’il a dit et fait, autrement dit de son héritage théorique et politique, dont il nous appartient sans doute de dresser l’inventaire mais qu’il nous appartient surtout de faire fructifier, en le confrontant aux problèmes qui sont les nôtres et qui étaient déjà partiellement, mais partiellement seulement, les siens.

Mais, précisément, qu’avez-vous trouvé chez Marx qui puisse servir à aborder aujourd’hui les problèmes écologiques ?

Pour commencer, le concept de rapports sociaux de production, que Marx présente lui-même, dans la célèbre préface à sa Contribution à la critique de l’économie politique comme son principal apport à la compréhension de la structure et du devenir des sociétés humaines. Or que nous dit ce concept ? Que les rapports sociaux, les rapports des humains entre eux, s’articulent directement avec les rapports qu’ils entretiennent avec la nature au sein du procès social de travail, et réciproquement. Autrement dit, qu’on ne peut donc pas saisir les uns sans les autres. Ce qui signifie qu’il est impossible de comprendre les problèmes qui surgissent au sein des rapports que nous entretenons avec la nature si on les isole des rapports sociaux qui structurent aujourd’hui le procès social de travail. Et c’est là que Marx est utile à nouveau parce qu’il nous a laissé une riche analyse des rapports capitalistes de production qui reste sans équivalent de nos jours.

Comment avez-vous utilisé l’analyse marxienne des rapports capitalistes de production pour procéder à l’analyse des problèmes écologiques contemporains ?

En fait, j’ai procédé en trois temps qui correspondent aux trois tomes qui, de manière indissociable, composent l’ouvrage. Dans le premier tome, intitulé « Une catastrophe écologique planétaire », je ne me contente pas seulement de dresser un état des lieux de cette catastrophe en passant en revue ses principales manifestations : changement climatique, atteinte aux milieux naturels globaux (océans, zones humides, forêts), épuisement des éléments (terre, eau, air, feu), appauvrissement de la biodiversité, multiples menaces sur la santé humaine. J’analyse aussi la manière dont « nos » instances dirigeantes (directions des grandes entreprises, chefs d’Etat, instances multinationales telles que la Banque centrale, le FMI, l’OMC, l’ONU, etc.) ont réagi à cette catastrophe. Je dénonce le peu d’effet et même quelquefois l’échec complet de ce qu’ils ont pu entreprendre sous l’égide du paradigme du « développement durable ». Pensons par exemple aux résultats de leur soi-disant lutte contre le changement climatique dans le cadre de la Convention cadre des Nations unies adoptée en 1992 à Rio. Et je mets en garde contre leurs tentatives de répondre à cette catastrophe en « redoublant la mise », en prétendant que la solution consisterait à pousser à bout la logique capitaliste en actionnant les moyens à la fois économiques, technologiques et idéologiques qui sont les siennes. Autrement dit, ce qui a créé le problème, provoquer la catastrophe écologique, est censé nous permettre de le résoudre, de nous extirper de la catastrophe.

Par exemple, pour tenter de réduire les émissions des gaz à effet de serre, notamment du principal d’entre eux, le dioxyde de carbone, on a mis en place des marchés de droits à émettre ce gaz dans le cadre d’un quota global d’émission qu’on se propose de diminuer – ce qui a en principe pour effet d’accroître le prix de ces droits – de manière à contraindre économiquement les émetteurs à réduire leurs émissions. De même, on a développé des marchés de droits à compenser des atteintes aux milieux naturels pour garantir que les projets de développement industriels ou commerciaux responsables de pareilles atteintes puissent se réaliser sans perte nette de biodiversité. Et je montre que ces mécanismes de marché non seulement sont inefficaces, ils n’atteignent pas leurs objectifs, mais qu’ils sont dans le cas des marchés de compensation écologique totalement dépourvus de sens. Et il en va de même de la plupart des solutions technologiques auxquelles on recourt. Au mieux, elles ne sont pas à la hauteur des enjeux, telles les énergies dites renouvelables. Ou bien, elles aggravent même les problèmes qu’elles prétendent résoudre, tels le nucléaire, les biocarburants, la voiture électrique. Et il arrive même d’être proprement délirantes, comme dans le cas de la géo-ingénierie.

Quel rôle attribuez-vous aux rapports capitalistes de production dans l’écocide ?

C’est l’objet du deuxième tome intitulé « La nature en proie au capital ». En reprenant une à une les principales caractéristiques de ces rapports, je cherche à expliquer en quoi et pourquoi elles ne peuvent qu’être écocidaires, en générant les différents problèmes et phénomènes qui sont parties prenantes de la catastrophe écologique actuelle.

A ce sujet, convient-il de cibler le productivisme capitaliste ?

Certes, mais ce n’est pas la seule ni même la première des caractéristiques des rapports capitalistes de production sur laquelle je m’arrête. En effet, elle a déjà été souvent mise en évidence et dénoncée par des auteurs marxistes, qui ont eu cependant le tort de s’arrêter à elle quand ils ont traité des problèmes écologiques. Je me contente pour ma part d’insister sur le fait que le productivisme est inhérent au capital : il tient à la nécessité dans laquelle il se trouve de se reproduire en élargissant constamment l’échelle écologique et sociale de sa reproduction comme en accélérant non moins constamment le rythme de sa reproduction. Je rappelle aussi que ce productivisme est prolongé et soutenu par un consumérisme non moins débridé qu’assure l’obsolescence des produits. Obsolescence matérielle (souvent programmée) et surtout l’obsolescence sociale, à coups de campagnes publicitaires, des différentes techniques du marketing, de phénomènes de mode – ce qui, soit dit en passant, nous rend tous et toutes plus ou moins complices de l’écocide capitaliste. Je montre enfin que cette dynamique infernale n’a aucune chance d’être enrayée par le développement de la soi-disant « économie immatérielle » qui n’a d’immatérielle que le nom, de l’économie dite circulaire (le recyclage notamment) et des efforts visant à accroître la sobriété matérielle et l’efficacité énergétique, du fait notamment des effets rebond qu’ils entraînent.

Quelles sont alors les autres caractéristiques des rapports capitalistes de production porteuses d’effets écocidaires ?

On oublie trop souvent que le fondement premier du capital comme rapport de production est, comme Marx n’a cessé d’y insister, l’expropriation des producteurs : leur séparation de fait et de droit de tout moyen social de production ; leur incapacité à produire par eux-mêmes leurs moyens de subsistance ; leur réduction par conséquent au statut d’« individus nus » comme dit Marx, dont la seule propriété immédiate est celle de leur propre personne et de sa force ou puissance de travail ; une puissance de travail qu’ils se trouvent contraints de mettre en vente auprès de ceux qui peuvent en avoir besoin.

Or cette expropriation a également une portée écocidaire. En effet, le premier et le principal moyen de production étant la terre, sol et sous-sol, cette expropriation institue une véritable aliénation de la nature : elle rend les hommes étrangers à la nature et la nature étrangère à eux. Cette aliénation prend de multiples formes, toutes écocidaires en un sens. Par exemple, elle est responsable de la disparition tendancielle des sociétés paysannes traditionnelles, reposant sur une agriculture alliant polyculture, polyélevage et artisanat domestique, vivant en symbiose avec la nature, donc plus ou moins respectueuses des écosystèmes locaux dans lesquels elles sont insérées. Elle a favorisé, inversement, le développement d’une agriculture capitaliste, impliquant la monoculture intensive, basée sur la mécanisation et la chimisation du procès de travail agricole, recourant à force engrais et pesticide, dans le but d’accroître la productivité du travail agricole et d’augmenter le rendement agricole, la terre n’étant plus qu’un facteur de production. Mais elle a alimenté tout aussi bien l’exode rural : l’entassement des populations dans des agglomérations urbaines de plus en plus gigantesques, où elles n’ont plus de contact direct avec la nature vivante, plus d’expérience de la poïésis naturelle. Enfin, avec d’autres facteurs, on la retrouve à la source de la modification des pratiques alimentaires, avec le développement de la malbouffe aux conséquences sanitaires désastreuses : la prévalence croissante du surpoids et de l’obésité, partant du diabète et des maladies cardiovasculaires. Car le capital ne s’attaque pas seulement à la nature externe, l’œcumène, la biosphère, mais aussi bien à la nature interne, notre corps, notre corporéité.

Y a-t-il encore d’autres caractéristiques des rapports capitalistes de production auxquelles vous prêtez des effets écocidaires et sur lesquelles vous vous êtes penché ?

Oui, il y en a au moins une autre qui mérite d’être mentionnée. C’est l’appropriation capitaliste de la nature : les formes et modes sous et par lesquels le capital se rend « maître et possesseur » de la nature, pour parler comme Descartes. Dans tout mode de production, l’appropriation de la nature s’opère dans et par le procès de travail dont elle constitue la finalité. Par conséquent, l’appropriation capitaliste de la nature s’opère par l’intermédiaire de l’appropriation capitaliste du procès de travail. Et Marx, lui encore, nous en a fourni l’analyse canonique en montrant que l’enjeu en est la subordination du procès de travail au procès de valorisation du capital, moyennant la transformation du travail concret en travail abstrait, substance de la valeur. Et il distingue deux moments, deux modalités et étapes en même temps, dans ce processus : un moment d’appropriation formelle et un moment d’appropriation réelle. J’ai tenté de montrer que l’on pouvait prolonger l’analyse marxienne de l’appropriation du procès de travail à l’appropriation de la nature qui s’opère au sein du procès de travail.

Pourriez-vous préciser davantage ce point ?

Je parle d’appropriation formelle de la nature tant que le capital ne peut pas ou ne veut pas transformer les propriétés naturelles, physiques, chimiques, biologiques, etc., des matières qu’il s’approprie. Il les prend en quelque sorte telles qu’elles sont produites par la nature, offertes par elle. Au contraire, l’appropriation de la nature devient réelle dès lors que le capital cherche à adapter le plus étroitement possible la matérialité même des ressources naturelles aux exigences de sa valorisation. Il cherche en somme à engendrer une matérialité spécifiquement capitaliste, qu’il s’agisse d’actualiser des potentialités de la matière que la nature n’a pas réalisées ou, au contraire, de virtualiser, de rendre ineffectives, des potentialités matérielles actualisées par la nature.

Pourriez-vous donner des exemples ?

Je mets en évidence au moins trois modalités différentes de l’appropriation réelle. Première modalité : forcer la nature à ne pas produire ce qu’elle produit spontanément. Par exemple au sein de l’agriculture capitaliste, cela consiste à séparer les espèces les unes des autres – c’est ce qui se passe dans la monoculture – ou à séparer les espèces de leur biotope, comme c’est le cas par exemple avec l’élevage en stabulation qui conduit jusqu’aux monstruosités de l’élevage hors sol. Deuxième modalité inverse de la précédente : forcer la nature à produire ce qu’elle ne produit pas spontanément. Par exemple des matériaux artificiels : le béton, le plastique, les semi-conducteurs ; des êtres vivants artificiels, les fameux OGM ; et même des êtres humains artificiels, des humains technologiquement « augmentés » : des cyborgs. Dernière modalité de l’appropriation réelle : reproduire artificiellement la nature. C’est ce qui se passe par exemple dans la reconstitution artificielle des milieux naturels dégradés ou détruits ; ou, plus encore, dans la constitution d’écosystèmes artificiels, tels par exemple les monocultures sylvestres qui ne sont pas des forêts mais des plantations d’arbres.

Mais en quoi est-ce que « forcer la nature » serait regrettable ? A l’exception des chasseurs-cueilleurs, toute société humaine, dès lors qu’elle est productive, ne force-t-elle pas la nature d’une manière ou d’une autre ? Vous avez souligné plus haut, au sujet de l’expropriation capitaliste des producteurs, qu’elle « a également une portée écocidaire ». Il semble donc que l’essentiel, à vous suivre, soit de repérer le lien entre le rapport social de production et l’écologie. Diriez-vous que seule une société réellement « socialiste » serait écologique, ou plutôt que seul le capitalisme est écocidaire ?

Il est vrai que le travail humain consiste toujours, en un sens, à forcer la nature. Et ce forçage comporte nécessairement un risque d’écocide. En témoigne le fait que de grandes civilisations précapitalistes (pensons par exemple à la Mésopotamie antique ou aux Mayas) sont entrées en décadence pour n’avoir pas su maîtriser ce risque. Mais, dans leur cas, l’écocide est resté régional à l’échelle planétaire et a mis un bon millénaire à produire ses effets, sans d’ailleurs pour autant radicalement ravager, rendre inhabitable, leur œcumène : on vit encore en Irak et dans le Yucatan. La radicalité de la dimension écocidaire du capitalisme, tel qu’il résulte du procès de reproduction de ce rapport social de production qu’est le capital, se mesure à l’ampleur et à la rapidité de ses ravages écocidaires : en à peine trois-quatre siècles, il s’est mis en mesure de bouleverser des équilibres écologiques planétaires, au point de menacer de rendre la planète inhabitable par l’humanité. Par exemple, il n’est pas certain qu’elle puisse s’adapter au scénario d’une « planète étuve » si l’augmentation de la température moyenne du globe s’élève de 5°C ou même 6°C au-dessus de sa moyenne pendant toute la durée de l’holocène, un scénario extrême que n’excluent pas les derniers rapports du GIEC. En ce sens, si le capital n’est certes pas le seul rapport de production à avoir été écocidaire, il l’a été à une dimension jusqu’alors totalement inconnue dans l’histoire. Quant à savoir si, à quelles conditions et sous quelles formes une société socialiste est en mesure de relever le défi de faire face à la catastrophe écologique actuelle et d’instaurer un mode de développement de l’humanité qui ne soit pas écocidaire, c’est une question qui reste ouverte mais que je n’aborde pas dans cet ouvrage.

Vous nous avez parlé d’un troisième tome. Que contient-il ?

Sous le titre « Perspectives historiques », il réunit toute une série d’analyses qui concernent l’écocide capitaliste mais qui n’ont pas trouvé leur place dans les deux tomes précédents. En premier lieu, j’esquisse une histoire de l’écocide capitaliste pour montrer comment le processus écocidaire n’a cessé de gagner en ampleur tout au long du devenir-monde du capitalisme, tant en en étendant le champ social et spatial qu’en intensifiant l’emprise du capital sur la nature, notamment sous la forme d’une quête constante de puissance, au double sens physique et politique du terme. Je m’arrête aussi sur le rôle qu’a joué l’économie politique, la science économique, dans ce processus écocidaire, en montrant que, dans son ensemble, soit elle a ignoré ou du moins méconnu la thématique et la problématique écologiques ; soit, quand elle s’y est intéressée, elle s’est montrée incapable d’apporter des réponses adéquates à l’écocide capitaliste. Et la même raison prévaut à chaque fois : sa méconnaissance des rapports capitalistes de production. Enfin, dans une dernière partie de ce tome, j’inverse en quelque sorte la perspective antérieurement suivie par l’ouvrage. Après avoir montré en quoi le capital met la nature en crise, engendre une catastrophe écologique, je me demande si et dans quelle mesure cette catastrophe est susceptible à son tour de mettre le capital en crise, plus exactement si et dans quelle mesure elle est susceptible d’aggraver la crise structurelle qui affecte l’économie capitaliste depuis un demi-siècle déjà. Ce qui m’amène à envisager l’hypothèse selon laquelle la catastrophe écologique pourrait fournir un nouveau tremplin au capital, soit l’occasion de relancer sa dynamique de reproduction élargie, en discutant différents projets de Green New Deal(notamment ceux de Naomi Klein et de Jeremy Rifkin) mais pour conclure que, plus probablement, la catastrophe écologique risque d’aggraver encore et aggrave de fait d’ores et déjà la crise structurelle dans laquelle se débat le capital en dégradant encore davantage ses conditions de valorisation. Notamment sous l’effet d’une hausse tendancielle continue du prix des matières premières et de l’énergie, qui ne pourra aller qu’en s’amplifiant au fur et à mesure où ces dernières vont se raréfier sous l’effet de la poursuite de l’accumulation capitaliste.

En vous écoutant, j’ai bien peur que votre lecteur ne sorte désespéré de votre ouvrage. Lui laissez-vous malgré tout entrevoir quelque porte de sortie dans votre conclusion ?

Pas vraiment ou, du moins, pas tout de suite. Ma conclusion est que, laissé à lui-même, le capitalisme ne peut que continuer à s’enfoncer dans sa crise structurelle désormais aggravée d’une catastrophe écologique qu’il a engendrée et qu’il n’a vocation qu’à aggraver. A l’horizon de ce devenir funeste, il y a l’apocalypse dont les cinq – et non pas quatre : tant pis pour les Ecritures ! – seront un chaos écologique grandissant, la paupérisation des populations se généralisant, la maladie engendrée par les deux facteurs précédents, la guerre comme issue des tensions grandissantes pour l’accession à des ressources naturelles exploitables allant se raréfiant, enfin la dictature (l’écofascisme) pour tenter de maintenir un semblant d’ordre. Soit la mort sous différentes formes. En face, le parti de la vie ne peut qu’être, encore et toujours, celui du socialisme. Mais d’un socialisme qui doit désormais lui-même se confronter à la catastrophe écologique, prendre en charge ses enjeux et ses exigences, en se redéfinissant en conséquence. Soit un écosocialisme. Ma conclusion n’en dit pas plus parce que j’en réserve le développement à un prochain ouvrage déjà en cours de préparation.

Pouvez-vous toutefois nous résumer brièvement la raison pour laquelle vous préférez le mot « socialisme » à celui, par exemple, de « communisme » ?

Je parle d’écosocialisme parce que je conserve la thèse qu’entre le capitalisme et le communisme figure nécessairement cette phase de transition qu’est le socialisme. Si cette transition est en fait, sous certains rapports, déjà engagée au sein même du capitalisme, le communisme ne serait pas pour autant réalisé aux lendemains immédiats d’une révolution politique qui aurait renversé la domination capitaliste. Pour autant, le but reste bien l’avènement d’une société communiste : Marx lui-même parle quelquefois du socialisme comme de « la phase inférieure » de la société communiste. Mais parler d’écosocialisme a encore une autre vertu : celle de nous rappeler que, comme n’a cessé de le rappeler Henri Lefebvre, il existe deux versions qui sont en même temps deux versants du communisme. Une version éthique, qui implique la réconciliation de l’humanité avec elle-même, la fin de toutes les formes d’oppression, de domination et d’exploitation de l’homme par l’homme, donc la fin de la division de la société en classes et de la lutte des classes, la fin de l’Etat, etc. Mais aussi une version esthétique – c’est précisément celle vers laquelle pointe le préfixe éco dans écosocialisme – qui implique la réconciliation de l’humanité avec la nature, tant la nature interne que la nature externe. C’est ainsi que l’on peut comprendre, à mon sens, ces formules quelque peu énigmatiques que Marx a employées dans ses manuscrits parisiens de 1844, disant que le « communisme en tant que naturalisme achevé = humanisme, en tant qu’humanisme achevé = naturalisme ». Ce qui semble suggérer que, sous ce rapport, le communisme implique aussi bien la naturalisation de l’homme que l’humanisation de la nature. Autant de formules sur lesquelles je me propose de revenir dans mon prochain ouvrage. (Entretien paru dans lundimatin#507, le 2 février 2026)

Soyez le premier à commenter