La crise n’est pas terminée, mais elle laisse déjà un paysage social dévasté. Après en avoir décrit les effets sociaux, cette contribution s’interroge sur l’existence d’alternatives aux politiques néolibérales menées aujourd’hui en Europe.

L’empreinte de la crise

On peut résumer simplement le bilan sur l’emploi en remarquant qu’il y a aujourd’hui le même nombre de personnes disposant d’un emploi qu’au moment où la crise a éclaté: la création nette d’emplois a été nulle dans la zone euro au cours de ces huit dernières années. Il n’est donc pas étonnant de constater que le taux de chômage est aujourd’hui de 10 %, soit près de deux points de plus qu’au début de la crise. Cette moyenne recouvre d’importantes disparités entre pays: le taux de chômage dépasse les 20 % en Grèce et en Espagne, alors qu’il est inférieur à 5 % en Allemagne et au Royaume-Uni. Mais surtout, ces chiffres globaux ne rendent pas compte des transformations structurelles enclenchées par la crise.

La crise a d’abord un impact sur la démographie: à partir de 2009, la population totale diminue dans les pays les plus frappés par la crise, notamment l’Espagne, le Portugal et la Grèce. Ce phénomène s’explique par l’inversion des soldes migratoires: les entrées d’immigrés se tarissent, et l’émigration se développe. Mais la crise laisse aussi sa marque sur un autre indicateur dont on pourrait penser qu’il était relativement indépendant, à savoir le nombre de naissances. Il est frappant de constater qu’il a suivi la même évolution en Espagne et en Grèce: baisse jusqu’au milieu des années 1980, stabilisation, puis augmentation depuis le début du siècle (voir graphique 1). Et, dans les deux pays, l’irruption de la crise provoque un nouveau retournement à la baisse.

Graphique 1

Nombre de naissances en Grèce et en Espagne

En milliers. Source: Eurostat

Ces involutions contribuent à la dévitalisation des pays concernés, avec le départ de jeunes qualifiés. Elles renforcent le cercle vicieux de l’austérité, à court terme, mais aussi à long terme en rendant plus difficile l’équilibre et le financement des retraites.

Les mouvements souterrains

Les chiffres du chômage et de l’emploi recouvrent des mouvements moins visibles, des transformations qui correspondent pour la plupart à des inflexions irréversibles.

Le chômage des jeunes est mieux appréhendé par la part des jeunes (de 15 à 29 ans) ne travaillant pas et ne suivant ni études ni formation (NEET, Not in Education, Employment or Training) que par le taux de chômage. Cette proportion a augmenté dans l’Union européenne, passant de 13,2 % en 2007 à 15,9 % en 2013. Elle a ensuite commencé à baisser pour revenir à 14,8 % en 2015. Mais elle reste très élevée dans les pays les plus touchés par la crise, comme l’Italie (25,7 %), la Grèce (24,1 %) ou l’Espagne (19,4 %). Le chômage de longue durée augmente depuis 2008 et recule, mais plus lentement que le chômage global. La crise a ici creusé un double sillon: elle a éloigné durablement de l’emploi une partie des travailleurs, souvent les plus âgés, et elle a inscrit dans la réalité sociale le long et difficile accès des jeunes à l’emploi.

Dans un premier temps, la durée du travail a servi de variable d’ajustement entre activité économique, emploi et chômage. Sous des formes diverses (chômage partiel, maintien négocié des effectifs, travail à temps partiel, etc.) la baisse du temps de travail a permis d’amortir l’impact immédiat de la crise sur les effectifs employés. Mais cet hommage du vice à la vertu était provisoire: le mouvement s’est interrompu dès qu’une légère reprise a semblé s’installer. Tout se passe depuis comme si les modulations de la durée du travail étaient purement liées à la conjoncture: la crise n’a pas conduit à faire d’une réduction collective du temps de travail un instrument structurel de lutte contre le chômage. Tout au contraire, les réformes visent à une utilisation différenciée de la durée du travail: elle devrait augmenter pour les emplois «compétitifs» et être réduite pour permettre la multiplication des petits boulots.

Le travail à temps partiel est en effet le moyen de créer un plus grand nombre d’emplois pour un même volume d’heures travaillées. Il n’est donc pas étonnant de constater qu’il a franchi une marche d’escalier dans les pays les plus frappés par la crise. Entre 2007 et 2015, la part de salariés à temps partiel est ainsi passée de 13,4 % à 18,3 % en Italie et de 11,4 % à 15,6 % en Espagne. Cette évolution est d’autant plus régressive que la part du temps partiel subi est très élevée (68,8 % en Grèce, 63,9 % en Italie et 63,4 % en Espagne) et qu’elle s’accompagne dans ces pays d’une progression encore plus rapide des contrats courts (moins de 15 heures par semaine).

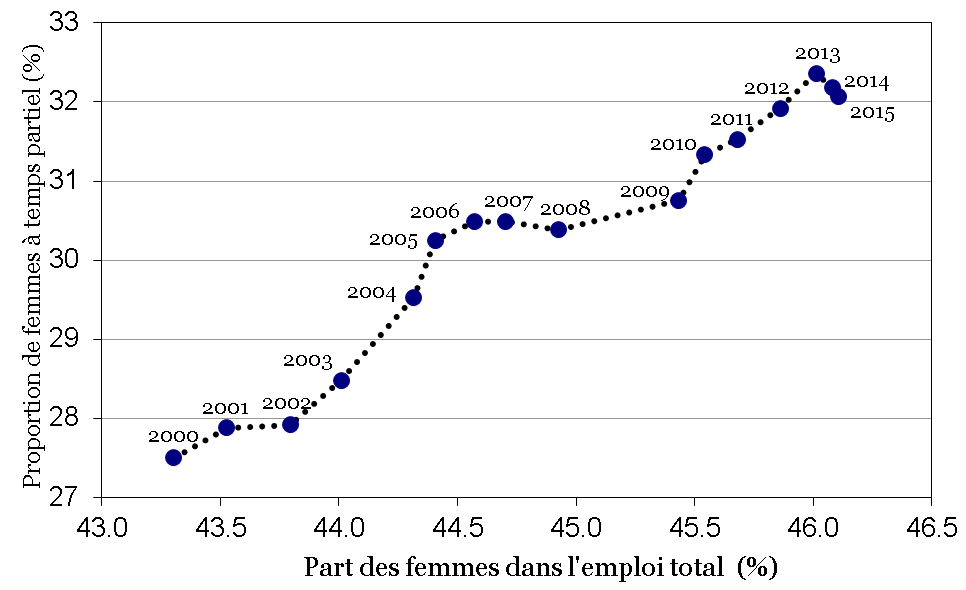

Comme les emplois à temps partiel sont majoritairement occupés par des femmes, on s’aperçoit alors que la progression du temps partiel équivaut à une autre bascule importante dans la structure de l’emploi. Entre 2008 et 2015, le nombre d’emplois à temps plein a baissé de 7,6 millions dans l’Union européenne et ce recul a été compensé à peu près pour moitié par une augmentation de 3,7 millions d’emplois à temps partiel. En même temps, l’emploi masculin a reculé de 4,7 millions alors que l’emploi féminin a augmenté de 0,8 million. La part des femmes dans l’emploi total a donc continué à progresser pendant la crise, mais cette progression a été largement conditionnée par celle du temps partiel (voir graphique 2). La crise a ainsi réaffirmé et généralisé la «fatalité» du temps partiel pour les femmes

Graphique 2

Emploi des femmes et travail à temps partiel

Source: Eurostat

La bipolarisation de l’emploi

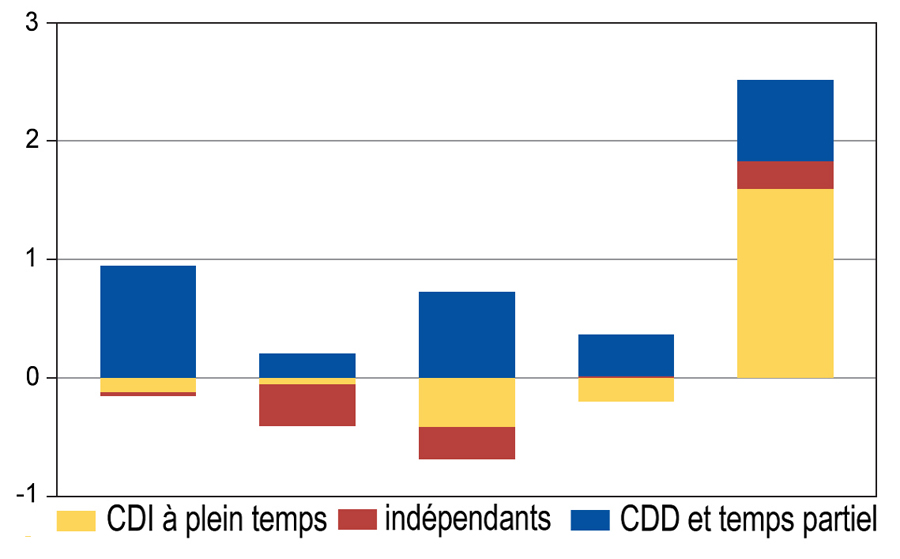

La crise a accentué les tendances à la segmentation et à la bipolarisation du marché du travail, entre les «petits boulots» et les emplois qualifiés et mieux rémunérés. Une très intéressante étude [1] l’a récemment montré au niveau de l’Union européenne. Elle classe les emplois en cinq quintiles ou tranches de rémunération et observe leur progression entre 2011 et 2015 selon les différents statuts d’emploi. Le graphique 3 illustre les principaux résultats de cette étude: chaque colonne représente la progression du nombre d’emplois selon la tranche de salaires considérée. La première colonne correspond aux 20 % les moins bien payés, la deuxième aux 20 % suivants, et ainsi de suite jusqu’au 5e quintile le mieux payé.

Graphique 3

Croissance de l’emploi dans l’UE entre 2011 et 2015 selon la tranche de salaires et le statut

En millions. Source: Fernández-Macías et al. [1]

On peut repérer quatre évolutions significatives.

- la polarisation des emplois s’accentue: seules les catégories extrêmes voient leurs effectifs progresser significativement;

- la précarisation s’installe: dans toutes les catégories d’emploi, sauf les 20 % les mieux payés, les emplois à plein temps reculent; pour les 20 % les moins bien payés, la progression des emplois se fait pour l’essentiel sous forme de CDD et de temps partiel;

- les inégalités salariales se creusent: l’emploi des 20 % les mieux payés augmente principalement sous forme de temps plein.

- l’emploi indépendant recule, sauf parmi les salariés les mieux payés.

Vers la fragmentation salariale

La progression du pouvoir d’achat des salaires a évidemment été freinée par la crise mais n’a pas complètement été annulée. En moyenne, ce pouvoir d’achat a augmenté de 4 % dans l’Union européenne entre 2008 et 2015. Mais ce résultat global est trompeur parce qu’il ne prend pas en compte les effets de structure: la crise a surtout détruit des emplois à plus bas salaires, et cela fait que le salaire moyen est tiré vers le haut [2]. Et, bien sûr, les salariés qui perdent leur emploi perdent une bonne partie de leur revenu. Et, bien sûr aussi, cette moyenne recouvre de grandes disparités selon les pays: là encore, il faut citer la Grèce où le recul du pouvoir d’achat atteint le record de 17 %.

De manière apparemment paradoxale, la crise a fait monter la part des salaires dans la valeur créée. Mais ce n’est pas vraiment un paradoxe: en moyenne toujours, ni le freinage salarial ni les suppressions d’emplois n’ont pleinement compensé le recul de la production. On pourrait alors parler de «retour à la normale», dans la mesure où la part des salaires a retrouvé son niveau du début des années 2000.

Cependant cette évolution globale recouvre des processus moins visibles qui concernent la structure sectorielle de la masse salariale. Dans une précédente contribution [3], nous analysions les projets visant à déconnecter l’évolution relative des salaires entre les deux grands secteurs de l’économie: le secteur exposé à la concurrence internationale et celui qui en est «abrité». On pouvait déjà montrer que s’amorçait un changement de régime salarial, d’une progression relativement homogène des salaires dans ces deux grands secteurs à une déconnexion [4].

C’est d’ailleurs une recommandation de la Commission européenne qui, dans le jargon qui lui est propre, invoque une «nécessaire réallocation des ressources des secteurs non échangeables vers les secteurs échangeables». Autrement dit, la «dévaluation interne» (l’autre nom de l’austérité salariale) ne suffirait pas, il faudrait aussi dévaluer le «taux de change interne» entre les salaires des secteurs exposé et abrité. Bref, l’austérité devrait être particulièrement ciblée sur les salaires du secteur dit abrité, celui qui n’est pas exposé à la concurrence internationale. Et c’est bien ce qui se passe: dans presque tous les pays [5], le salaire moyen dans les services décroche par rapport au salaire moyen dans l’industrie (voir graphique 4).

Graphique 4

La déconnexion salariale

Différentiel d’évolution du salaire moyen entre les services et l’industrie

Base 100 en 2000. Source: Ameco

Une telle tendance à la déconnexion des salaires entre grands secteurs de l’économie signifie que la majorité des pays européens converge vers un modèle «à l’allemande» où la progression des salaires ne suit plus la productivité du travail moyenne dans l’ensemble de l’économie mais la productivité spécifique de chaque secteur, voire de chaque entreprise. Le secteur exposé à la concurrence internationale ne serait ainsi plus handicapé par les coûts du travail «excessifs» dans le secteur des services.

Les réformes structurelles portant sur l’organisation des marchés du travail ont notamment pour fonction de rendre cette déconnexion possible. L’objectif est de décentraliser au maximum la négociation collective pour la rapprocher de la réalité des entreprises et d’ajuster la progression des salaires aux performances de chaque entreprise. La «loi travail» française est un bon exemple de cette logique, puisque la plupart de ses dispositions visent à rendre possibles des accords dérogatoires par rapport aux conventions collectives de branche.

Les transformations que l’on vient de décrire ne sont pas le produit d’évolutions spontanées. Elles ont été accompagnées par la mise en œuvre de «réformes structurelles» qui marquent déjà de leur empreinte le fonctionnement des marchés du travail. Une enquête de la Banque Centrale Européenne sur les salaires [6] montre ainsi que 10 % des employeurs européens trouvent qu’il est plus facile d’«ajuster l’emploi» en 2013 qu’en 2010. Ce pourcentage est particulièrement élevé (30 % et plus) dans les pays les plus touchés par lesdites «réformes» comme la Grèce, l’Espagne ou le Portugal. Le classement est analogue en ce qui concerne l’ajustement des salaires, qui est devenu plus facile dans à peu près tous les pays, notamment pour les nouvelles embauches.

Les mutations du marché du travail passent aussi par des changements dans les systèmes de négociation collective. Les tendances défavorables aux salariés (réduction de la couverture conventionnelle, recul de la syndicalisation, décentralisation des négociations salariales) étaient à l’œuvre avant la crise et engendraient déjà un creusement des inégalités [7]. Mais la crise a introduit une «rupture politique», comme le souligne Jelle Visser [8]. L’intervention de l’État est devenue beaucoup plus prégnante en matière notamment de formation des salaires: les plans sociaux qui visaient à obtenir un relatif compromis ont ainsi disparu du paysage et, dans les pays les plus touchés par la crise, la négociation salariale a «plus ou moins disparu». Là encore, l’effet de la crise a été d’approfondir le clivage entre quelques pays «régulés» et les autres, plus nombreux, «où ce sont les marchés qui décident, où la négociation salariale est fractionnée et non coordonnée, et où les niveaux d’inégalité de revenus sont plus élevés» [9].

Grande récession, grande bifurcation?

Ce rapide survol a permis d’illustrer la variété des processus d’ajustement d’un pays à l’autre, qui rend assez vaines les tentatives de comparaisons internationales fondées sur tel ou tel indicateur unidimensionnel. Le constat le plus frappant de ce passage en revue est sans doute que la crise a accéléré la divergence entre les différentes zones de l’Union européenne. Elle n’a pas frappé tous les pays de la même manière et les politiques d’austérité ont été inégalement sévères. Dans les pays du «Nord», les tendances déjà présentes avant la crise ont été accentuées alors que, dans les pays du «Sud», le recul de l’emploi s’accompagne d’inflexions irréversibles dans le fonctionnement des marchés du travail. Enfin, la déconnexion salariale entre secteurs abrités et exposés semble s’être généralisée à l’ensemble des pays européens: avec la montée du temps partiel, c’est sans doute l’indice d’une inflexion durable vers un nouveau modèle social essentiellement dualiste.

There is no alternative

Le rapide tableau qui vient d’être brossé montre que les réformes néolibérales du marché du travail sont porteuses d’une régression sociale systématique, et on pourrait facilement généraliser ce diagnostic à l’ensemble des politiques menées en Europe [10]. Au-delà de ce constat, la question qui se pose est d’interroger la cohérence et l’efficacité de ces politiques.

Il faut commencer par dépasser l’analyse marxiste basique des enjeux de la crise. Elle consiste à dire que l’austérité et les réformes structurelles sont des politiques cohérentes parce qu’elles visent à rétablir le taux de profit, et qu’il n’y a pas d’autre manière pour le capitalisme de sortir de la crise.

C’est vrai, mais c’est incomplet. L’austérité salariale ne suffit pas pour sortir d’une grande récession: il faut aussi une dévalorisation massive du capital qui remette les compteurs à zéro. Or, et c’est l’un des paramètres de la situation actuelle, le capitalisme financier n’en veut pas. Une lecture sans doute plus adéquate pourrait être la suivante. Les différentes fractions du Capital poursuivent (dans des proportions diverses) deux objectifs: rétablir le taux de profit certes, mais aussi conserver et valider les droits de tirage acquis avant la crise sous forme de capital fictif. Bref, les capitalistes refusent de «prendre leurs pertes»: ils veulent le beurre et l’argent du beurre.

Mais ces deux objectifs sont manifestement contradictoires. Ils le sont encore plus si l’on prend en compte deux autres paramètres essentiels de la période ouverte par la crise, à savoir l’épuisement des gains de productivité et le freinage de la mondialisation. Pour présenter les choses autrement, il y a au fond trois manières de faire monter le taux profit: en dévalorisant le capital, en faisant des gains de productivité ou en baissant les salaires. Dévaloriser le capital, les capitalistes ne veulent pas. Faire des gains de productivité, ils ne peuvent pas, apparemment. Si on laisse de côté le pari sur les «réformes structurelles» qui relève de la pensée magique, il ne reste qu’un seul levier: la compression salariale.

L’impasse réformiste

Il y a là une logique implacable et c’est pourquoi toutes les tentatives de convaincre les capitalistes qu’il existe une manière plus rationnelle et plus efficace de sortir de la crise ont quelque chose de pathétique. C’est l’un des enseignements de la crise grecque que l’on peut évoquer rapidement: le gouvernement Syriza est arrivé aux négociations avec la Troïka porteur d’un projet de restructuration de la dette. Un plan avait été concocté en liaison avec la banque Lazard, dont les grandes lignes avaient été présentées par le banquier Mathieu Pigasse: il suffit d’écouter son interview [11] pour vérifier que ce plan était parfaitement rationnel, raisonnable, et qu’il constituait a priori une bonne base de départ pour un compromis lui aussi raisonnable.

On sait ce qu’il en est advenu, et on pourrait malheureusement généraliser cette leçon de choses à toutes les alternatives rationnelles, aussi cohérentes soient-elles: ce n’est pas par la conviction qu’elles pourraient être mises en œuvre, parce qu’elles impliquent forcément l’abandon de l’un ou l’autre des objectifs cités plus haut, soit en freinant la course à la rentabilité, soit en remettant en cause les droits acquis sur la plus-value.

L’effroi bourgeois

Une autre politique des dominants n’est pas possible, mais cela ne veut pas dire que celle qu’ils imposent aux peuples fonctionne. Nous avions déjà commenté les inquiétudes du FMI [12] à propos de l’économie mondiale. Elles sont peut-être encore plus grandes en Europe, comme en témoignent ces cris d’alarme lancés par trois responsables européens: «Jamais encore, je n’avais vu une telle fragmentation, et aussi peu de convergence dans notre Union», «L’Union européenne est en danger. Personne ne peut dire si [elle] existera encore en l’état dans dix ans», «L’Europe ne produit pas assez de résultats» [13].

Plus récemment encore, une tribune (passée relativement inaperçue) est proprement hallucinante [14]. Les signataires composent un étrange équipage, puisqu’on y trouve Christine Lagarde, directrice générale du FMI et Pascal Lamy, ancien directeur général de l’OMC, mais aussi les PDG d’Air France-KLM et de Veolia. Et même celui du PMU (Pari Mutuel Urbain) plus habitué sans doute aux paris hippiques qu’à la prospective économique.

Les quinze personnalités déplorent que «la poursuite excessive d’une finalité exclusive – maximiser les profits pour les actionnaires – a isolé l’entreprise et nourri la suspicion à son égard», récusent «l’idée fausse qu’une entreprise appartient à ses actionnaires» et reprennent à leur compte «le consensus de plus en plus fort» selon lequel «la financiarisation du capitalisme est une erreur». Ils se prononcent donc «en faveur d’une économie de marché responsable», et, pour y arriver, nos apprentis altermondialistes se bornent à proposer la modification des articles 1832 et 1833 du Code civil français, ce qui va assurément bouleverser le fonctionnement du capitalisme.

Il faut cependant prendre au sérieux ces manifestations d’inquiétude parce qu’elles expriment le sentiment des gestionnaires des intérêts capitalistes de ne pas disposer des outils nécessaires pour «mordre» sur tous les aspects de la réalité. De ce point de vue, le désarroi exprimé par la Commission européenne dans une récente communication [15] mérite d’être détaillé. On y trouve d’abord une autocritique sur l’austérité budgétaire menée à contretemps: «l’orientation budgétaire de la zone euro a été restrictive au cours de la période 2011-2013, à un moment où l’économie se détériorait».

La Commission va encore plus loin, quand elle découvre les problèmes posés par l’absence de coordination budgétaire au niveau européen. La politique optimale ne saurait être «le résultat spontané de l’application des règles budgétaires à chaque Etat membre» et elle est difficile à atteindre «en l’absence d’un budget centralisé qui pourrait jouer un rôle plus actif». La Commission se met même à rêver: il faudrait «considérer la zone euro comme une entité unique, comme s’il y avait un ministre des Finances pour l’ensemble de la zone euro, et définir la politique budgétaire en termes agrégés».

Pourtant, il y a les fonds structurels, la Banque européenne d’investissement et son Fonds européen pour les investissements stratégiques, le plan Juncker, mais cela ne semble pas suffisant à la Commission qui suggère une relance équivalant à 0,5 % du PIB européen, soit environ 50 milliards d’euros. Mais qui va relancer? «Ceux qui n’ont pas de marge de manœuvre budgétaire voudraient l’utiliser; ceux qui en ont ne veulent pas l’utiliser» tel est le «paradoxe» que souligne la Commission. Cet appel du pied à l’Allemagne pour qu’elle prenne sa part dans une «orientation budgétaire plus positive» est évidemment appelé à rester lettre morte.

Les manifestations de cet «effroi bourgeois» renvoient à une autre source d’inquiétude: la régression sociale – qui découle mécaniquement des politiques capitalistes de sortie de crise – est le tremplin qui propulse les courants souverainistes polarisés par l’extrême-droite. Les ravages sociaux du néolibéralisme leur fournissent la base économique, l’enrobage xénophobe et réactionnaire n’étant au fond que la «superstructure» qui sert à dévier la question sociale vers les affirmations identitaires. (Novembre 2016, pour A l’Encontre)

Notes

[1] Enrique Fernández-Macías, John Hurley, Martina Bisello, What do Europeans do at work? A task-based analysis, Eurofound, European Jobs Monitor 2016.

[2] Sur cette question technique (mais essentielle dans les négociations salariales) voir: Michel Husson, «Les salaires ne baissent pas assez en France?», note hussonet n° 79, 20 janvier 2015.

[3] Michel Husson, «Europe. Le tout-compétitivité contre les salaires», A l’encontre, 24 décembre 2014.

[4] Pour une analyse plus détaillée, voir: Odile Chagny et Michel Husson, «Quel régime salarial optimal pour la zone euro?», La Revue de l’Ires n° 81

[5] Les principales exceptions sont la Suède et l’Allemagne. La Suède maintient une structure stable des salaires. En Allemagne, la période ouverte par la crise a corrigé la tendance antérieure à une déconnexion très marquée et qui faisait alors figure d’exception en Europe, notamment avec la mise en place d’un salaire minimum interprofessionnel.

[6] «New evidence on wage adjustment in Europe during the period 2010-13», ECB Economic Bulletin, Issue 5/2016.

[7] Florence Jaumotte et Carolina Osorio Buitron, «Le pouvoir et le peuple», Finances & Développement, mars 2015.

[8] Jelle Visser, «What happened to collective bargaining during the great recession?», IZA Journal of Labor Policy, 2016, 5:9.

[9] Paul Marginson and Christian Welz, Changes to wage-setting mechanisms in the context of the crisis and the EU’s new economic governance regime, Eurofound, 2014.

[10] Pour un passage en revue systématique des effets économiques et sociaux de ces politiques, voir: Thomas Fazi, «How Can Europe Change? Civil Society Proposals», ISI growth, October 2016.

[11] Mathieu Pigasse sur la dette grecque, France Inter, 3 février 2015.

[12] Michel Husson, «Les désarrois du professeur Obstfeld», A l’encontre, 20 avril 2016.

[13] Les citations sont respectivement de: Jean-Claude Juncker (président de la Commission européenne), Discours sur l’état de l’Union 2016, 14 septembre 2016; de: Martin Schulz (président du Parlement européen), «Die Europäische Union ist in Gefahr», Die Welt, 07.12.2015, et de: Pierre Moscovici (commissaire européen aux affaires économiques et financières), «L’Europe ne produit pas assez de résultats», FranceTVinfo, 11 septembre 2016.

[14] Collectif, «Plaidoyer en faveur d’une économie de marché responsable», lemonde.fr, 16 novembre 2016.

[15] European Commission, «Towards a Positive Fiscal Stance for the Euro Area», Communication, 16 November 2016. Voir aussi le communiqué de presse: «Oeuvrer à une reprise économique plus forte et plus intégratrice».

Soyez le premier à commenter