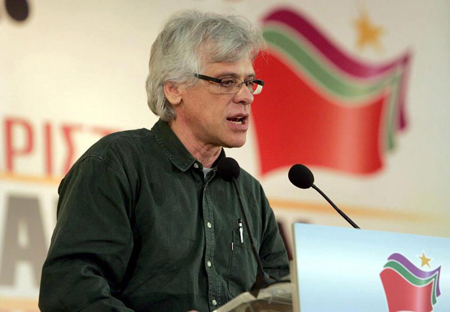

Par John Milios

John Milios est professeur d’économie politique à l’Université nationale technique d’Athènes. Il est membre du Comité central de Syriza. Cette contribution a été rédigée le 18 mai 2015. Elle devait être présentée lors du Forum international qui s’est tenu à Lausanne les 20, 21 et 22 mai 2015, entre autres à l’initiative du site A l’Encontre. John Milios n’a pas pu participer à ce Forum. En effet, à l’instar d’autres intervenants grecs, il se devait d’être présent lors des débats qui précédaient les réunions des instances de direction de Syriza. Au cours de la tenue du Comité central de Syriza, les 23 et 24 mai 2015, John Milios s’est prononcé pour un texte alternatif présenté par la «plateforme de gauche». Ce texte a réuni 43,85% des suffrages. Etaient présents 171 membres du Comité central sur 220. Cette résolution et d’autres documents relatifs aux débats en cours dans Syriza seront présentés à nos lectrices et lecteurs dans les jours qui viennent. (Rédaction A l’Encontre)

*****

1. Le lien de causalité entre la crise économique et l’austérité

1.1. L’austérité comme stratégie capitaliste de réduction des coûts

A la suite de l’éclatement de la crise économique mondiale de 2008, des politiques extrêmes d’austérité se sont imposées dans de nombreux endroits du monde capitaliste développé, en particulier au sein de l’Union européenne (UE) et dans la zone euro.

On a critiqué l’austérité comme relevant d’une politique irrationnelle, qui aggrave la crise économique en créant un cercle vicieux de chute de la demande effective, de récession et de surendettement. Ces critiques, cependant, peuvent difficilement expliquer pourquoi ces politiques «erronées» et «irrationnelles» persistent malgré leurs «échecs» [1].

En réalité, les crises économiques s’expriment non seulement par un manque de demande effective mais, par-dessus tout, par une réduction des profits captés par la classe capitaliste. L’austérité représente une stratégie visant à augmenter le taux de profit du capital [2].

L’austérité constitue la pierre angulaire des politiques néolibérales. A la surface, elle fonctionne comme stratégie de réduction des coûts des entreprises. L’austérité réduit les coûts du travail du secteur privé, augmente le profit par coût unitaire de la main-d’œuvre (des salaires) et, ainsi, stimule le taux de profit. Elle est complétée par une économie dans l’utilisation de «capital matériel» (hélas, une autre stratégie diminuant la demande!) ainsi que par des changements institutionnels qui, d’un côté, améliorent la mobilité du capital ainsi que la concurrence alors que, de l’autre, ils renforcent le pouvoir des gestionnaires dans les entreprises ainsi que celui des actionnaires et des détenteurs d’actions comme d’obligations. Pour ce qui a trait à l’assainissement budgétaire, l’austérité accorde une priorité aux coupes dans les recettes publiques, réduisant les impôts sur le capital ainsi que sur les hauts revenus et réduisant «l’Etat social».

Toutefois, ce qui est un coût pour la classe capitaliste représente le niveau de vie de la majorité laborieuse de la société. Cela s’applique aussi à l’Etat social, dont les services peuvent être perçus comme une forme de «salaire social».

Par conséquent, il est clair que l’austérité constitue en premier lieu une politique de classe: elle promeut constamment les intérêts du capital contre ceux des travailleurs, de membres des professions libérales, des retraité·e·s, des chômeurs et des secteurs sociaux économiquement vulnérables. Sur le long terme, son but est de créer un type de forces de travail (de salariat) possédant des droits plus réduits ainsi qu’une moindre protection sociale, conjointement à des salaires bas et flexibles. A cela s’ajoute l’absence d’un quelconque pouvoir de négociation substantiel des salarié·e·s.

Bien entendu, il est certain que l’austérité conduit à la récession. Toutefois, la récession met sous pression chaque employeur individuel, qu’il soit capitaliste ou de la moyenne bourgeoisie, de réduire toutes formes de coûts, de suivre avec plus d’intensité le chemin de la «plus-value absolue», c’est-à-dire de tenter de consolider ses marges de profit au moyen de coupes salariales, de l’intensification du procès de travail, de la violation des législations du travail comme des droits des travailleurs, de licenciements massifs, etc. [3].

Du point de vue des intérêts du grand capital, la récession donne ainsi naissance à un «processus de destruction créatrice»: une redistribution des revenus et du pouvoir au bénéfice du capital, une concentration de la richesse dans un nombre encore plus réduit de mains (alors que les petites et moyennes entreprises, en particulier dans le commerce de détail, sont «balayées» par les grandes entreprises et les grands centres commerciaux).

Cette stratégie a sa propre rationalité, laquelle n’est pas tout à fait évidente au premier regard. Elle saisit la crise comme une opportunité permettant de réaliser un basculement historique dans le rapport des forces au bénéfice de la puissance capitaliste et soumettant les sociétés européennes aux conditions des marchés financiers fonctionnant de manière débridée. Cela en visant à déposer toutes les conséquences de la crise du système capitaliste sur les épaules des travailleurs.

C’est la raison pour laquelle, dans le contexte présent d’une telle intensification des antagonismes sociaux, un gouvernement qui désire prendre position aux côtés de la majorité sociale et laborieuse ne peut même pas envisager de succomber aux pressions visant à poursuivre la mise en œuvre de politiques d’austérité.

1.2. Austérité et financiarisation

Le néolibéralisme est une forme de gouvernance capitaliste, c’est-à-dire d’organisation du pouvoir du capital sur les classes laborieuses et la majorité sociale. Il est fondé, d’un côté, sur l’austérité, ainsi que cela a déjà été développé, et, de l’autre, sur le rôle régulateur crucial des marchés financiers globalisés.

La sphère financière ne signifie pas simplement le règne de la spéculation. Il ne s’agit pas d’un casino, mais bien plutôt d’un mécanisme de surveillance.

Karl Marx, dans l’analyse qu’il en fait dans le livre III du Capital, illustre que le camp social du capital est occupé par deux «sujets»: un capitaliste financier et un capitaliste actif [L.III, vol. 7, p. 44, Ed. Sociales, 1959].

Au fil du processus d’octroi de crédits, le capitaliste financier devient le bénéficiaire et le propriétaire d’une garantie, c’est-à-dire une promesse écrite de paiement de la part du capitaliste actif, du manager.

Dans les termes même de Marx: «dans le procès de reproduction, le capitaliste actif représente vis-à-vis des salariés le capital, propriété d’autrui; le capitaliste financier, représenté par le capitaliste actif, prend ainsi part à l’exploitation du travail». Des contradictions secondaires entre les managers et les grands investisseurs financiers existent certainement, mais elles sont mineures en comparaison de la contradiction capital-travail.

Toute entreprise est semblable à Janus, intégrant, d’un côté, l’appareil productif per se et, de l’autre, son existence financière, ses actions et ses obligations qui sont échangées sur les marchés financiers mondialisés.

La production de plus-value constitue un champ de bataille où l’on rencontre de la résistance, c’est-à-dire où le résultat final ne peut jamais être tenu pour acquis. Les techniques propres à la gestion des risques, qui s’inscrivent et s’organisent au sein même du mode de fonctionnement du marché monétaire «dérégulé», constituent un point crucial dans la gestion de la résistance du travail, promouvant et stabilisant ainsi l’austérité.

Les marchés financiers génèrent une structure pour surveiller l’efficacité des capitaux individuels, c’est-à-dire une sorte de supervision des mouvements de capitaux. L’existence d’un rendement financier élevé met sous pression les capitaux individuels (les entreprises) afin de réaliser une exploitation plus intensive et plus efficace de la force de travail, pour une profitabilité plus élevée. Cette pression se transmet par de nombreux canaux.

Lorsqu’une grande entreprise, pour donner un exemple, dépend des marchés financiers pour son financement, toute suspicion de valorisation inadéquate augmente les coûts de financement, réduit la possibilité d’obtention de financements et fait baisser le prix des actions et des obligations. Faisant face à un tel climat, les salariés, au sein de l’environnement politisé de l’entreprise, se trouvent face au dilemme soit d’accepter les conditions défavorables présentées par les employeurs – ce qui implique une dégradation de leurs capacités de négociation –, soit d’être devant la possibilité de perdre leur emploi: accepte les «lois du capital» ou vis dans l’insécurité et le chômage.

Cette pression touche l’ensemble de l’organisation du procès de production. Elle présuppose donc non seulement l’accroissement du «despotisme» des managers sur les travailleurs, mais aussi la flexibilité du marché du travail ainsi qu’un chômage élevé. Il en découle que «la discipline de marché» doit être conçue comme un synonyme de «discipline du capital».

L’esquisse théorique que j’ai tenté de présenter ci-dessus appréhende le phénomène de la mondialisation capitaliste et de la financiarisation comme une technologie complexe de pouvoir, dont l’aspect principal réside dans l’organisation des rapports capitalistes de pouvoir. Il s’agit d’une technologie de pouvoir formée par différentes institutions, procédures, analyses ainsi que différentes réflexions, calculs, tactiques et des modèles intégrés qui permettent l’exercice de cette fonction spécifique, bien que très complexe, qui organise l’efficacité des rapports capitalistes de pouvoir au moyen du fonctionnement des marchés financiers.

1.3. L’austérité et la zone euro

La majorité laborieuse dans pratiquement chaque pays capitaliste sera toujours opposée à la réduction des salaires et à la précarisation de l’emploi, à la dégradation et au démantèlement des services publics, à l’augmentation des coûts des systèmes éducatifs et de soins, à l’affaiblissement des institutions démocratiques, au renforcement de la répression. Ils concevront toujours «la crise du travail» (c’est-à-dire le chômage, le travail précaire et non payé, etc.) comme étant une maladie sociale qui doit être traitée en tant que telle et non comme un effet secondaire de la restauration des profits.

La poursuite de l’austérité est par conséquent une question de rapports de forces sociaux. Ainsi que le commentait Karl Marx au sujet des limites de la journée de travail: «le capitaliste se réclame donc de son droit d’acheteur quand il cherche à rendre la journée de travail aussi longue que possible […]. D’un autre côté, le travailleur se réclame de son droit de vendeur quand il veut limiter la journée de travail à une grandeur normale déterminée. Il y a donc ici une antinomie, droit contre droit, l’un et l’autre portant le sceau de la loi de l’échange marchand. Entre des droits égaux, c’est la violence qui tranche.» (Le Capital, livre I, Ed. sociales 1983, p. 261-262)

Au-delà de certaines limites, la soumission de toutes les parties de la vie sociale aux fonctions débridées des marchés ainsi que le diktat de la profitabilité peut fonctionner comme un «risque politique» pour l’establishment néolibéral dans la mesure où elle peut aisément déclencher des explosions sociales incontrôlées. Il est significatif que le président américain, Franklin D. Roosevelt, lors de la crise des années 1930, dans un discours prononcé le 31 octobre 1936 au Madison Square Garden de New York, ait présenté sa politique du New Deal comme le juste milieu entre «l’argent organisé» et «la populace organisée»[4].

Dans la zone euro, le risque politique est prétendument minimisé par l’introduction d’un cadre institutionnel au sein duquel l’austérité est la seule manière de traiter l’instabilité économique et financière.

Dans le cadre habituel de l’Etat-nation, une seule autorité fiscale et budgétaire se tient derrière une seule banque centrale nationale. Comme nous le savons, il n’en va pas ainsi dans la zone euro: il n’y a pas d’autorité fiscale solide et uniforme derrière la Banque centrale européenne (BCE). Les Etats membres émettent de la dette dans une monnaie qu’ils ne contrôlent pas en termes d’opérations bancaires centrales (ils ne sont pas en capacité «d’imprimer» des euros ou tout autre genre de monnaie, du moins pas pour sur une longue durée).

Les Etats membres ne disposeront pas toujours des liquidités nécessaires pour rembourser les détenteurs d’obligations. Ce qui obligera de réduire ledit Etat social comme condition préalable à la solvabilité budgétaire.

Les élites dirigeantes européennes se sont donc volontairement soumises à un degré élevé de risque de défaut souverain (dettes souveraines) afin de consolider les stratégies néolibérales.

En d’autres termes, ils ont décidé conjointement d’exploiter la crise comme moyen d’accroître la subordination de la gouvernance étatique aux principes néolibéraux. Les Etats membres sont confrontés à un dilemme: soit appliquer des mesures d’austérité, des coupes budgétaires et des privatisations ou faire face à un risque de défaut. Dans l’ensemble, il s’agit de choix conjoints de dominants. Même dans le cas du dernier scénario mentionné, les Etats membres devraient accepter des paquets de sauvetage dont le contenu serait à nouveau: austérité, coupes budgétaires et privatisations.

Cette perspective conservatrice reconnaît comme relevant «de l’aléa moral» (moral hazard) toute politique qui soutient les intérêts de la classe laborieuse, étend le domaine public, renforce l’Etat social et organise la reproduction de la société au-delà et en dehors de la portée des marchés.

Dans ce cadre, la question stratégique pour le néolibéralisme de l’UE consiste à définir le niveau d’austérité qui cible un équilibre «optimal» entre le «risque politique» et «l’aléa moral».

D’une manière générale, ces deux risques, «moral» et «politique», tirent dans deux directions opposées en raison de leurs conséquences dans le cadre de la conjoncture politique. Lorsque l’aléa moral augmente, le risque politique diminue, et vice versa. Par conséquent, la tension entre les deux (lorsqu’ils se rejoignent) aboutit à un équilibre approprié entre eux. Les «autorités indépendantes», qui sont immunisées de tout contrôle démocratique, en particulier sur des questions liées à l’économie (ici, l’exemple principal étant celui de «l’indépendance» de la BCE), créent un mécanisme visant à détecter l’équilibre entre ces deux «risques». Ce mécanisme, toutefois, restera toujours incomplet. La lutte de classes créera toujours des événements contingents.

2. Le cas grec: Syriza peut-elle défier le néolibéralisme?

2.1. L’accord du 20 février 2015 et le manque de financement du secteur public grec

Suite à cinq années consécutives de politiques d’austérité en Grèce et au remaniement du système politique tel que nous le connaissions (principalement suite à l’éclatement du Parti socialiste, PASOK, qui était resté au pouvoir plus de 20 ans au cours des trois dernières décennies), les élections nationales du 25 janvier 2015 ont conduit à la victoire de la gauche. La Coalition de la gauche radicale Syriza – ayant obtenu 149 sièges sur les 300 que compte le Parlement – a formé un gouvernement de coalition avec les Grecs indépendants (ANEL), un petit parti anti-austérité provenant du camp politique conservateur.

Le mandat donné au gouvernement est double: 1° Mettre un terme aux politiques d’austérité. 2° Conclure un accord avec les créanciers officiels du pays (l’UE, la BCE et le FMI qui portent désormais le nom: «les institutions») afin de couvrir les besoins de financement du secteur public grec.

Les «besoins de financement» du secteur public grec font référence à des dettes vis-à-vis des «institutions» dans le cadre des programmes de renflouement (mémorandums) des années précédentes.

Le 20 février 2015, le nouveau gouvernement grec est parvenu à un accord intermédiaire avec les créanciers, lequel comprend un prolongement de quatre mois du Master Financial Assistance Facility Agreement (MFFA, signé par le précédent gouvernement), qui «s’appuie sur un ensemble d’engagements». Au terme de cette période transitoire, un nouvel accord entre la Grèce et les «institutions» devrait être signé, lequel, selon le programme du gouvernement, devrait inclure un nouveau cadre budgétaire pour les 3 à 4 prochaines années ainsi qu’un nouveau plan national de «réformes».

L’accord du 20 février était une «trêve», mais une trêve ne signifie en aucune mesure un assujettissement. Etant donné que les «institutions» statuent sur le fait que la Grèce a rempli ou non ses engagements, cet accord s’est révélé être un pas sur un terrain glissant. Comme toute décision requiert encore l’approbation des «institutions», même des paiements prévus, tels qu’ils apparaissent dans le protocole (mémorandum) précédent, sont toujours pendants, sujets à une évaluation positive des «institutions».

L’accord du 20 février n’est pas entièrement fermé à des demandes qui augmentent «l’aléa moral», c’est-à-dire promouvant des arrangements en faveur de l’Etat social et des intérêts des travailleurs. Le point central de l’accord, toutefois, est que les «institutions» évalueront, superviseront et indiqueront quelles réformes particulières ne créent pas de difficultés aux finances publiques et ne compromettent pas la croissance économique à venir ainsi que la stabilité et le bon fonctionnement du système financier. Cette surveillance-évaluation crée un sérieux obstacle à la mise en œuvre du programme politique et aux transformations sociales que Syriza recherche en premier lieu.

Alors que la question de savoir comment le gouvernement sera capable d’atteindre ses besoins de financement reste ouverte, les déclarations faites par la BCE et le FMI sont des preuves éloquentes de l’évaluation continue selon laquelle de nouvelles réformes promises sont interprétées comme étant des succédanés aux engagements inclus dans le mémorandum précédent.

2.2. Priorité au front intérieur!

L’analyse précédente nous mène à une conclusion: nous nous trouvons en présence de rapports de force qui restreignent significativement la liberté d’action en matière de finances publiques, mais aussi dans d’autres domaines. Ce qui, néanmoins, va finalement déterminer l’issue des négociations ne seront ni les décisions tactiques ni le front «extérieur», mais le front au sein même de la société grecque.

La situation actuelle ne laisse au gouvernement et à Syriza qu’une seule voie pour sortir de l’impasse du corset néolibéral européen: avancer!

• Avancer avec détermination. Soit un gouvernement remettant sur le devant de la scène les engagements programmatiques de Syriza en matière de redistribution des revenus, de droits des salarié·e·s, de rétablissement de l’Etat social, de la démocratie et de la participation dans les prises de décision.

• Avancer en utilisant le véhicule d’une réforme radicale du système des impôts (de telle sorte que le capital et les couches aisées de la société supportent enfin une part appropriée du fardeau) et le combat contre la corruption d’une partie des élites économiques grecques.

Une nouvelle vague de changements institutionnels radicaux est nécessaire de manière urgente afin de construire, sur une nouvelle base, des alliances sociales avec les classes subordonnées. Métaphoriquement, ce qui manque c’est une sorte de «mémorandum contre la richesse» interne à la Grèce qui améliorera les conditions d’existence des travailleurs. Le but selon lequel «le capital doit payer pour la crise» n’a jamais été aussi essentiel.

La dynamique interne renforcera l’efficacité des négociations avec les créanciers. La question est politique. Le piège néolibéral peut être brisé si le gouvernement grec précise clairement que s’il y est contraint – et afin de ne pas contrevenir au mandat que son électorat lui a donné – il osera différer le paiement des remboursements jusqu’à ce qu’un accord avec les «institutions» soit conclu [5].

Afin que cette dynamique interne soit un succès, le gouvernement grec doit s’en tenir au parti pris de classe du programme de Syriza: la protection des intérêts de la majorité sociale contre ceux de l’oligarchie capitaliste.

Ce parti pris nécessaire, qui caractérise très souvent les discours et les déclarations du Premier ministre Alexis Tsipras [6], n’appartient en aucune mesure à l’agenda du ministre des Finances. Peu après les élections, Yanis Varoufakis a déclaré publiquement que 70% du mémorandum était bon pour la société grecque. Or, ce gouvernement n’est pas arrivé au pouvoir en déclarant soutenir 70% du mémorandum. Et si Syriza l’avait fait, il ne serait probablement pas présent de cette manière dans l’enceinte parlementaire, y jouant le rôle central. La tentative de redéfinir le mandat de telle façon à ce qu’il intègre 70% du mémorandum est pratiquement une tentative de modifier les alliances sociales qui ont soutenu jusqu’ici l’expérience historique d’un gouvernement de gauche.

Une nouvelle tentative, du même type, a été formulée par Yanis Varoufakis lors du 20e Banking Forum de l’Association des banquiers grecs, le 22 avril 2015: «Au cours de l’année 2015, après cinq années d’une récession catastrophique, où finalement tout le monde est une victime, seules quelques personnes rusées ont profité de cette crise. L’époque où un gouvernement de la gauche était par définition opposé au monde des entreprises est passée. Si nous atteignons un point où il y aura de la croissance, nous pourrons à nouveau commencer à parler au sujet des intérêts opposés du travail et du capital. Aujourd’hui nous sommes ensemble.» [7]

En outre, il est caractéristique que, dans le mémorandum, la croissance économique repose sur les exportations et que chaque augmentation de salaire est automatiquement considérée comme opposée à la compétitivité. Peu importe à quel point cette perspective est empiriquement erronée, elle reflète encore le point de vue des «institutions» et, malheureusement, ces derniers temps celui du ministre des Finances [8].

Certes, les approches dominantes que nous avons présentées ne reflètent pas les positions du seul ministre des Finances [9]. Une partie importante des cadres de Syriza ne saisit l’austérité et les mémorandums que sous l’angle d’une «erreur économique», dans le sens où ils constituent un programme récessif, incapable de stimuler la croissance.

Dans une société où la perte de 25% du PIB et la paupérisation d’une grande partie de la population ne sont que l’aspect visible d’une intensification rapide des inégalités sociales, dans une société où le chômage de masse est le complément chiffré d’une détérioration sévère des conditions de travail, dans une société aux contradictions et aux espoirs multiples, la politique du gouvernement ne peut rester hégémonique que s’il soutient clairement les intérêts de la majorité laborieuse dans sa lutte contre le capital. Il n’y a pas d’espace pour une politique défendant de manière générale et vague tout ce qui est «grec» ou «européen»: une telle approche n’a jamais, et ne représentera jamais, une perspective pour la gauche.

Nous faisons face à un défi historique et nous devons y répondre sans hésitation ni vacillation. (Traduction A l’Encontre)

Notes

[1] Pour une critique de ces approches, voir D. P. Sotiropoulos, J. Milios, S. Lapatsioras, “Addressing the Rationality of ‘Irrational’ European Responses to the Crisis. A Political Economy of the Euro Area and the Need for a Progressive Alternative”, in A. Bitzenis, N. Karagiannis, J. Marangos (éditeurs) Europe in Crisis, Palgrave/McMillan 2015: 67-76.

[2] Karl Marx a clairement illustré ce point. Critiquant les approches sous-consommationistes de la crise, selon lesquelles la cause des crises réside dans une limitation de la demande effective, il note que c’est exactement lorsque le pouvoir d’achat des travailleurs atteint un niveau relativement élevé que les crises font irruption: «C’est pure tautologie que de dire: les crises proviennent de ce que la consommation solvable ou les consommateurs capables de payer font défaut. Le système capitaliste ne connaît d’autres modes de consommation que payants, à l’exception de ceux de l’indigent ou du «filou». Dire que des marchandises sont invendables ne signifie rien d’autre que: il ne s’est pas trouvé pour elles d’acheteurs capables de payer, donc de consommateurs (que les marchandises soient achetées en dernière analyse pour la consommation productive ou individuelle). Mais si, pour donner une apparence de justification plus profonde à cette tautologie, on dit que la classe ouvrière reçoit une trop faible part de son propre produit et que cet inconvénient serait pallié dès qu’elle en recevrait une plus grande part, dès que s’accroîtrait en conséquence son salaire, il suffit de remarquer que les crises sont chaque fois préparées justement par une période de hausse générale des salaires, où la classe ouvrière obtient effectivement une plus grande part de la fraction du produit annuel destinée à la consommation. Du point de vue de ces chevaliers, qui rompent des lances en faveur du «simple» (!) bon sens, cette période devrait au contraire éloigner la crise. Il semble donc que la production capitaliste implique des conditions qui n’ont rien à voir avec la bonne ou la mauvaise volonté, qui ne tolèrent cette prospérité relative de la classe ouvrière que passagèrement et toujours seulement comme signe annonciateur d’une crise.» (Livre II, Chapitre XX, la reproduction simple; traduction française par Gilbert Badia et Mme Cohen-Solal, Editions sociales, 1976). Une crise signifie plutôt un «manque de survaleur» que de demande.

[3] L’analyse de Marx montre que la capacité de la classe capitaliste à réorganiser la production, à moderniser les moyens de production et à économiser le capital constant (comme moyen de sortir des crises de suraccumulation) n’est pas un aspect technique de l’économie, mais un résultat des rapports de forces sociaux, ancrés dans la lutte de classes. Restructurer l’entreprise, par-dessus tout, signifie restructurer un ensemble de rapports sociaux (de classe) et a pour objectif une augmentation du taux d’exploitation. Il s’agit donc d’un processus qui présuppose, d’un côté, un accroissement du pouvoir de la classe capitaliste sur le processus de production lui-même et, de l’autre, une dévalorisation de tout capital valorisé de manière inadéquate (en restructurant ou en liquidant des entreprises) et de la sorte en économisant l’utilisation de capital constant. «[…]qu’au sein du système capitaliste, toutes les méthodes d’accroissement de la force productive sociale du travail se mettent en œuvre aux dépens du travailleur individuel; tous les moyens qui visent à développer la production se renversent en moyens de domination et d’exploitation du producteur, mutilent le travailleur jusqu’à en faire un homme partiel, le dégradent au rang d’accessoire annexe de la machine […] Mais toutes les méthodes de production de survaleur [de plus-value] sont en même temps des méthodes d’accumulation et chaque extension de l’accumulation devient inversement un moyen de développer ces méthodes. Il s’ensuit que, au fur et à mesure que le capital est accumulé, la situation des travailleurs, quelle que soit la somme qu’on leur paie, qu’elle soit élevée ou non, ne peut pas ne pas s’aggraver.» (Le Capital, Livre I, Ed. Sociales, 1983, p.724)

[4] Le passage en question dit: «nous avons dû lutter contre les vieux ennemis de la paix: les monopoles privés et financiers, la spéculation, le monde banquier irresponsable, l’antagonisme de classe, les intérêts régionaux, les profiteurs de guerre. Ils avaient commencé à considérer le gouvernement des Etats-Unis comme un simple appendice de leurs affaires. Nous savons désormais que le gouvernement par l’argent organisé est aussi dangereux que le gouvernement par le crime organisé», http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=15219.

[5] L’impact d’une augmentation finale des taux d’intérêt des obligations grecques serait négligeable dans la mesure où, de toute manière, le pays n’emprunte pas sur les marchés. Du reste, un retardement des remboursements n’aura en aucune mesure pour conséquence un «Grexit» [sortie de l’euro], même s’il était finalement considéré comme un défaut de paiement. En effet, le 1er mai 2015, trois importantes agences de notation Standard and Poor’s, Fitch et DBRS ont annoncé qu’elles ne considéreraient pas comme défaut un retard des paiements du gouvernement grec au FMI ou à la BCE. En particulier, Frank Gill, de Standard and Poor’s, a déclaré: «si la Grèce, pour n’importe quelle raison, ne devait pas effectuer un paiement au FMI ou à la BCE, cela ne constituerait pas un défaut selon notre critère dans la mesure où il s’agit d’une dette du secteur ‘officiel’.» http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite2_1_01/05/2015_549628. Si cela était considéré comme un défaut, il en découlerait un retrait du FMI du «programme d’assistance financière» à la Grèce et cela ouvrirait la voie à une restructuration de la dette souveraine.

[6] Lors de son discours à l’occasion de l’événement annuel de l’hebdomadaire The Economist à Athènes, Alexis Tsipras a déclaré: «le mémorandum n’était pas seulement une erreur économique, un mauvais programme, une inadvertance. Il s’agissait d’un choix conscient de placer le fardeau de la crise économique […] sur le dos des travailleurs, des retraités, des membres de la classe moyenne qui s’auto-emploient ainsi que sur celui des petits entrepreneurs […] Ils étaient tout à fait conscients de ce qu’ils faisaient et, malgré cela, ils ont continué. Il s’agit là d’une expression de leur cynisme complet […] Les seuls qui n’ont pas subi de dommage au cours de cette période de cinq ans sont les riches grecs. » http://www.primeminister.gov.gr/english/2015/05/16/prime-ministers-alexis-tsipras-in-the-economists-annual-financial-event-in-athens/

[7] https://anatopia.files.wordpress.com/2015/04/boit.pdf

[8] «La Grèce a réalisé un ajustement économique sans précédent dans le but, d’un côté, d’améliorer la consolidation budgétaire et, de l’autre, d’améliorer la compétitivité de l’économie […]. Le déplacement vers un modèle de développement orienté vers les exportations semble avoir été atteint en 2013 et 2014, lorsque la balance courante a enregistré un surplus de 0,6% et de 0,9% du PIB respectivement.» Ministère des finances: National Programme of Reforms, Avril 2015, http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_greece_el.pdf

[9] Jusqu’aux élections du 25 janvier 2015, Varoufakis n’était pas membre de Syriza. Néanmoins, sa nomination au poste de ministre des Finances par le Premier ministre Alexis Tsipras reflète un certain assemblage des forces idéologiques et des orientations politiques au sein de Syriza.

Soyez le premier à commenter