Par Antoni Domènech, G. Buster

et Daniel Raventós

«Pendant que l’aristocratie financière dictait les lois, dirigeait la gestion de l’État, disposait de tous les pouvoirs publics constitués, dominait l’opinion publique par la force des faits et par la presse, dans toutes les sphères, depuis la cour jusqu’au café borgne se reproduisait la même prostitution, la même tromperie éhontée, la même soif de s’enrichir, non point par la production, mais par l’escamotage de la richesse d’autrui déjà existante. C’est notamment aux sommets de la société bourgeoise que l’assouvissement des convoitises les plus malsaines et les plus déréglées se déchaînait, et entrait à chaque instant en conflit avec les lois bourgeoises elles-mêmes, car c’est là où la jouissance devient crapuleuse, là où l’or, la boue et le sang s’entremêlent que tout naturellement la richesse provenant du jeu cherche sa satisfaction. L’aristocratie financière, dans son mode de gain comme dans ses jouissances, n’est pas autre chose que la résurrection du lumpenprolétariat dans les sommets de la société bourgeoise.»

Karl Marx, La lutte des classes en France

Lorsque Mariano Rajoy gagna les élections en novembre 2011, cela faisait plus de quatre ans que le Parquet anti-corruption avait ouvert une enquête sur le cas Gürtel, soit le système de financement illégal du Parti populaire (PP), et trois ans que l’Audiencia Nacional [haut tribunal] avait accepté l’accusation du Parquet. Dès le début, l’explication de Rajoy et du PP consistait à dire qu’il s’agissait de cas de corruption individuelle. Libido lucrandi [le désir du lucre]: ce sont les personnes qui seraient happées moralement par la cupidité, ne laissant au système politique rien d’autre que se défendre en les poursuivant avec l’autorité politico-morale de l’Etat de droit.

Cette explication de la corruption combinant le libéralisme avec un pseudo-augustinisme [référence à une interprétation de Saint Augustin qui absorbe le droit de l’Etat dans celui de l’Eglise] – qui concorde si bien, soit dit en passant, avec la notion de «pêché» du national-catholicisme [idéologie du franquisme passé sa première période phalangiste] – est restée ridiculement intouchée, malgré l’extension épidémique des cas. Or, aucune épidémie ne se réduit à ses manifestations individuelles. Et, cela malgré ses ramifications institutionnelles si évidentes que même l’apparence d’autorité politico-morale de l’Etat en est remise en cause.

Qu’autant de personnages significatifs de la vie politique – y compris des intellectuels organiques de l’élite du pouvoir – aient passé autant d’années à confondre sottement la présomption d’innocence pénale de l’Etat avec une prétendue présomption d’innocence du représentant politique de ce même Etat est l’un des indices les plus importants de la génération de notre vie publique. Faudrait-il rappeler à ce stade le principe «populiste» classique, lockien et kantien, selon lequel le peuple souverain (commettant, soit confiant à un tiers le soin de ses intérêts) est toujours «bon» – pour la simple raison que c’est lui qui est le mandant –, tandis que ses divers représentants politiques (les mandataires ou trustees) sont corruptibles, et de ce fait même, pouvant être destitués par le peuple souverain sans autre démarche que celle de manifester la perte de confiance qu’il a envers eux.

Que l’on se rende bien compte: suite au cas Luis Bárcenas [responsable de la trésorerie du PP] et le petit message que lui a adressé Rajoy en personne («Luis, soit fort»); suite à la détention télévisée spectaculaire de Rato [1], le tout-puissant ministre de l’économie et vice-président sous José Maria Aznar [président du gouvernement de 1996 à 2004]; suite à la révélation de la comptabilité B [parallèle] du PP; suite aux travaux au siège du parti, rue de Génova à Madrid, dûment payés avec de l’argent sale; suite à l’annonce du financement délictueux d’innombrables événements politiques du parti à Valence et à Madrid; suite encore – car il faut bien choisir une «fin» dans l’énumération – à la preuve de versement de primes au moyen d’enveloppes pleines d’argent sale aux dirigeants de ce parti; après tout cela, Rajoy chantait encore le refrain de la libido lucrandi de certains.

Le point le plus éloigné auquel il arriva fut de concéder (le 26 mars dernier) que: «je serais responsable d’un cas de corruption si je l’avais commis ou une personne que j’aurais nommée» (Mariano Rajoy interrogé par le journaliste incisif Jordi Évole). Dans le cas où il ne s’agirait donc pas d’une épidémie, le médecin en chef ne serait toujours pas responsable, à moins qu’un médecin qu’il aurait nommé – ou lui-même – ait contracté la maladie.

L’administration de la justice a ses rythmes propres, sans même parler de notre pays. Au cours des derniers mois, nous avons assisté à la lente mais inexorable révélation de la part de certains juges d’un fond cumulé de corruption établie qui dépassait les imaginations les plus fertiles.

Mais la gravité spectaculaire des scandales de corruption révélés à l’opinion publique au cours des derniers jours – de la fuite des Panama Papers au nouveau cas de Mario Conde [qui fut à la tête de la banque Banesto et déjà condamné dans les années 1990] en passant par le maire de Grenade et le réseau d’extorsions de Manos Limpias et d’Ausbanc [deux groupes «anti-corruption» dont les dirigeants sont issus de la droite extrême] – a rendu littéralement impossible la poursuite d’un déni de toute responsabilité. Y compris la négation de l’existence d’une épidémie: parce que le ministre «panaméen» démissionné José Manuel Soria [ministre de l’industrie, de l’énergie et du tourisme entre 2011 et avril 2016] a été nommé par Rajoy lui-même.

Dans une interview accordée au quotidien El País après sa destitution éclaire – quelques heures après avoir défendu sa «présomption d’innocence» – qui lui a épargné des explications et les embarras parlementaires, le déjà ex-ministre de l’industrie José Manuel Soria insiste désormais que «tout est légal». C’est-à-dire, qu’il est légal d’être administrateur d’une entreprise enregistrée dans un paradis fiscal comme Jersey pour réaliser des opérations financières sur le marché international. De son côté, le ministre des finances Montoro assure que «l’on ne peut être au gouvernement et avoir agi dans des paradis fiscaux». Peut-être que les deux ont raison.

Le Royaume d’Espagne a signé des conventions de double imposition avec 87 des 193 Etats membres des Nations Unies. Avec le Panama, en 2011, en tant que condition implicite pour la concession des [énormes] travaux d’élargissement du canal attribuée à l’entreprise immobilière et de la construction SACYR (l’un des piliers du capitalisme oligopolistique de copains politiquement très proches propre à l’économie politique née de la Deuxième Restauration, c’est-à-dire à l’après-franquisme). L’Espagne a accordé en outre quatre amnisties fiscales: en 1977, sous un gouvernement UCD, présidé par Adolfo Suárez; en 1984 par le PSOE de Felipe González; en 1991 (PSOE) et en 2012 (PP).

De plus, le cadre suivant donne une idée simple et précise de l’évolution de l’impôt crucial sur les sociétés en comparaison avec d’autres pays. Comme l’a bien montré Manuel Lagos, dans une étude du syndicat CCOO [Commissions ouvrières], la régulation de cet impôt est le principal responsable d’une crise fiscale espagnole produite à coup d’exemptions et de légalisations des évasions fiscales. C’est précisément dans ce contexte que le réseau d’entreprises de la famille Soria a été créé et s’est développé.

I. Especiales: impôts spéciaux; Otros ing.: autres revenus.

D’après les Panama Papers, plus d’une trentaine de premiers ministres, chefs d’Etat ou membres de leurs familles (dans notre cas une sœur – et probable prête-nom – du monarque émérite [Juan Carlos], sans oublier le cas Puyol [famille du puissant politicien catalan] ont été détenteurs d’entreprises ayant leur siège dans des paradis fiscaux. Ce qui semble infliger un démenti aux affirmations du ministre Cristóbal Montoro, et qui confère un misérable halo vertueux à ce qui reste du gouvernement Rajoy après les démissions d’Ana Mato [ministre de la santé, des services sociaux et de l’égalité entre 2011 et 2014] et de José Manuel Soria.

Les racines de la crise de la Deuxième Restauration

Aussi extraordinaires que paraissent les événements de ces derniers jours, ils ne sont pas exceptionnels. Si sa trame est le néolibéralisme – l’empire urbi et orbi du pillage rentier, en particulier immobilier et financier, de la vie économique et la séquestration de la souveraineté populaire –, son arrimage a été le système particulier de pouvoir politico-économique qui s’est élaboré au cours de la Deuxième Restauration bourbonienne. Ces événements répondent donc à la crise du régime de 1978, dont l’implosion toujours moins ralentie – y compris celle du bipartisme dynastique [PP-PSOE] – est aggravée par une concurrence acharnée entre des intérêts burocratico-rentiers qui divergent sur la manière de déterminer le type de gestion de la Grande Récession dans le cadre des restrictions austéritaires de l’UE et contre les besoins de la grande majorité des habitants.

Au cours des derniers jours, deux positions se sont cristallisées – à droite et à gauche –, dont le point de départ commun consiste soit à ignorer, soit à nier ou encore à minimiser la profondeur de la crise du régime de la Deuxième Restauration, ainsi qu’à ignorer ou à nier ou encore à minimiser la radicalité des restrictions austéritaires exigées régulièrement par la Commission européenne.

Ces deux positions reposent sur l’affirmation que les élections du 26 juin 2016 produiront un résultat très proche de celles du 20 décembre dernier. Le PP, malgré le torrent de corruption dans lequel il est empêtré, disposerait d’une base électorale approchant le 30%. Il conterait, en outre, sur une capacité de mobilisation de sa clientèle, partant des institutions et des moyens de communication, dont manquerait la gauche. Il ne serait donc pas possible, lors de ce «deuxième tour» que sont devenues les élections du 26 juin, de rompre, par la gauche, le «match nul» stratégique du 20 décembre 2015.

La conclusion, dans sa version de droite, est que la tactique de don Tancredo de Rajoy [en référence au roman de Lampedusa Il Gattopardo] de réclamer un gouvernement de Grande coalition, qu’il serait le seul à pouvoir présider, serait plus que justifiée. Après le 26 juin, le PSOE, sous la pression des pouvoirs internes et extérieurs au pays, serait obligé de remplacer Pedro Sánchez en tant que secrétaire général, en conséquence des résultats encore moins bons que lors des élections du 20 décembre. Il faudrait, en outre, un plan B dans le cas où la chute du PSOE serait tellement forte qu’elle permettrait une majorité absolue au PP et à Ciudadanos. Ce qui provoquerait une crise interne au PSOE si grande qu’il ne pourrait être incorporé dans la Grande coalition.

La conclusion, dans sa version de gauche, est que la démobilisation des diverses gauches, touchant en particulier Podemos, pourrait donner une majorité absolue au PP avec Ciudadanos. Que la chute des suffrages du PSOE ne serait pas si grave, grâce à l’initiative de Pedro Sánchez de tenter de former un gouvernement, et que le risque de nouvelles élections ne doit pas être couru. Le «changement» consisterait à remplacer le gouvernement du PP, ce qui ne serait possible que si Podemos dégageait la voie, grâce à son abstention, par la formation d’un gouvernement de coalition PSOE-Ciudadanos.

Le «programme» à mettre en œuvre ne serait rien d’autre que le début d’un nettoyage et d’une «régénération» du régime de 1978, outre la promesse évasive d’engager des négociations avec l’UE, avec pour objectif une atténuation des politiques d’ajustement. L’indice le plus clair du caractère utopico-rhétorique de cette «régénération» tient dans le rejet frontal et sans nuances du droit à l’autodétermination d’une Catalogne mobilisée massivement et continuellement où près de 80% de la population exige ce droit: une crise «territoriale» sans précédents, et, actuellement, la manifestation la plus aiguë et la plus profonde de la crise de la Deuxième Restauration bourbonienne.

Ces deux versions, intéressées il va sans dire, se heurtent à ce que l’on a appelé au cours des derniers jours, sans grande originalité, la «réalité». A savoir l’intrication entre: l’arithmétique parlementaire et le blocage bipartisan; la crise budgétaire des communautés autonomes en passant par l’augmentation de la dette souveraine qui atteint déjà 100% du PIB; le non-respect dans plus d’une région du déficit public; la déliquescence de l’Etat providence avec les conséquences sociales terribles que cela provoque. Or, tout cela n’est rien d’autre que le résultat direct de l’incapacité du bipartisme dynastique, technique ou d’expertise, autant que politique, à gérer la Grande Récession et à faire face, de façon minimale, aux politiques procycliques austéritaires suicidaires imposées depuis Bruxelles, Francfort et Berlin.

Comment est-il possible d’affirmer que le solde électoral du PP est inébranlable alors qu’en même temps on assiste à un transfert clair des voix vers Ciudadanos ainsi qu’à une augmentation de l’abstention? Comment est-il possible de défendre que l’échec patent de la politique d’austérité appliquée par Rajoy et Montoro et que les scandales permanents de corruption n’ont aucun effet substantiels sur la direction des votes, alors que le chômage et la corruption sont les deux problèmes qui obsèdent les habitants selon tous les sondages?

La «réalité» est que l’isolement politique du PP est le résultat de son propre échec à administrer la crise économique ainsi que de faire face aux mobilisations sociales de 2012-13, de la montée des mouvements souverainistes, de Podemos et des listes de convergence, sans même parler de sa propre corruption institutionnelle. Ce qui se profile, ce n’est pas quatre années supplémentaires avec Rajoy comme président, mais bien son remplacement à la tête du PP, après le 26 juin, ainsi que l’indiquent toutes les manœuvres et mesquineries internes, qui, ne se sont pas encore coagulées en raison de la gangrène de la corruption. Rajoy est depuis longtemps un zombie politique, paralysé dans une inertie plus que pathétique lors de l’avant-dernier épisode de la saga Soria: «ce que tu feras, sera bien fait».

La «réalité», c’est aussi le fait que les «lignes rouges» derrière lesquelles les barons locaux du comité fédéral du PSOE désiraient cacher leurs responsabilités dans la crise de la Deuxième Restauration – «ni PP, ni Podemos» – parviennent à déplacer cette crise en son sein. Une fois que le mirage du Grand centre s’évanouit – ce dernier n’a jamais été, ni prétendu être, un gouvernement du changement, la position de Zapatero et de Rajoy en matière de contre-réforme de la législation du travail constitue une magnifique preuve –, le PSOE, avec ou sans Pedro Sánchez, ne pourra éviter le véritable dilemme que lui posent les élections du 26 juin: soit un gouvernement aligné sur la Commission européenne consistant à poursuivre dans la voie de l’austérité, ou un gouvernement totalement différent. Soit un gouvernement disposé à lutter, également à l’échelle européenne, contre l’austérité. Un gouvernement à même de faire face lucidement au problème «territorial» des Espagne de la seule façon démocratique à disposition: celle d’un référendum d’autodétermination en Catalogne. C’est-à-dire, un gouvernement nécessairement de gauche et plurinational, car tout cela implique inévitablement la construction d’un horizon alternatif à celui du régime de 1978.

Les données froides de la réalité

Nous répétons, ici, trois aspects particulièrement graves de la crise de l’économie espagnole qui nécessitent des réponses immédiates de la part d’un gouvernement de gauche après les élections du 26 juin. Au cours des dernières semaines, ces trois éléments se sont aggravés.

1° La crise industrielle

Si la situation d’Abengoa [entreprise basée à Séville, active dans lesdites énergies renouvelables, le dessalement, etc. qui compte plus de 6000 salarié·e·s en Espagne et plusieurs milliers à l’étranger], notre exemple concret, bénéficie d’un moratoire de trois mois, qui n’aboutit pas à une solution, l’annonce de la fermeture de l’usine sidérurgique d’Arcelor-Mittal à Zumárraga [dans le Pays basque], après celle de Sestao [dans la même communauté autonome] (et avec l’épée de Damoclès planant sur les usines de Bergara et d’Olaberria), menace d’étendre le désert industriel dans lequel se trouve Villaverde (Madrid) au Pays basque.

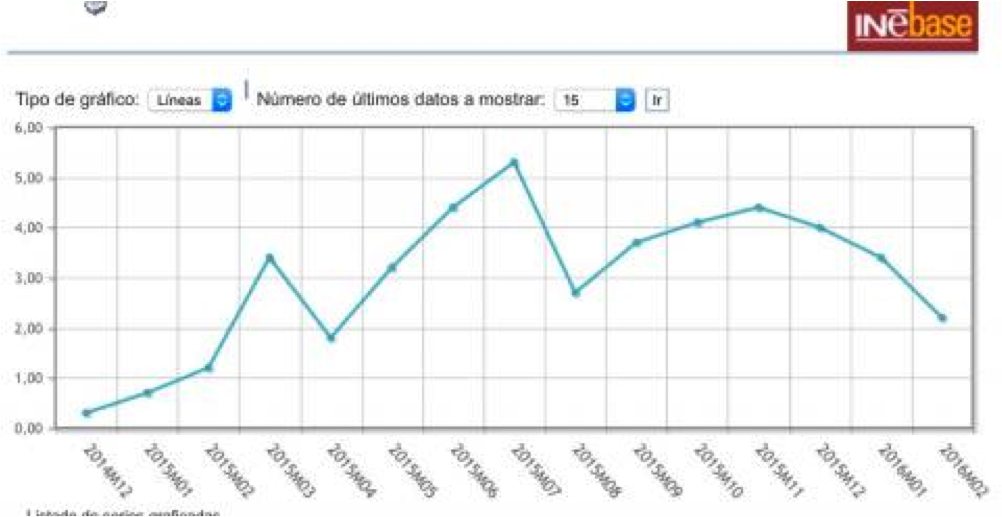

La production industrielle, dont dépendent pour une part importante l’emploi et la capacité de négociation collective du secteur privé, est toujours loin d’une reprise ou d’atteindre les niveaux antérieurs à la Grande récession et elle a souffert une chute significative (que nous n’attribuerons pas – à la différence de la situation dans le secteur énergétique – à la gestion de l’ancien ministre Soria). Deux tableaux inquiétants valent la peine d’être reproduits.

2° La chute des bénéfices et la restructuration des grandes banques espagnoles

Afin de faire face à la chute des bénéfices, les filiales d’Amérique Latine s’y ajoutant désormais, BBVA a annoncé la fermeture de 2800 bureaux, Santander 450. De son côté, Caixabank a informé qu’elle «encouragerait 500 départs en retraite anticipée». Il s’agit de la deuxième vague de restructuration, après celle de 2013-14, qui a entraîné la diminution de plus de 5000 postes de travail (soit 23% du personnel du secteur par rapport à 2008). Actuellement, ces fermetures auxquelles s’ajoutent celles de banques mineures comme Ceiss, peuvent conduire à la destruction d’entre 3000 et 4000 postes de travail.

L’année 2015 n’a pas été bonne pour le secteur bancaire en Espagne. Ses actifs ont diminué de 4,8% et les bénéfices ont chuté de 18%. 896 bureaux de banque ont été fermés. Les crédits au secteur privé se sont contractés de 4% et ceux destinés au secteur public, de 9,5%. Bien que le secteur ait réduit la part de créances douteuses, qui se situent à 10,2% (seulement derrière l’Italie), le bénéfice de ses actionnaires (ROE, retour sur investissement) a chuté de presque un point, pour atteindre 4,3%, perdant ainsi son avantage historique par rapport aux autres banques européennes. Bien que les résultats des stress test ne seront connus qu’après l’été, la nouvelle vague de restructurations du secteur a déjà commencé à sous le vent de la situation politique générale et de la paralysie des syndicats du secteur.

Que se passe-t-il, Entre-temps, avec les banques nationalisées suite au mémorandum de sauvetage de 2012? Fin 2017, s’achève le délai de restitution des crédits contractés par Bankia via le FROB [Fonds de restructuration des banques espagnoles], garantis par l’Etat. Pour éviter des pertes approchant les 40 milliards d’euros, les actions de Bankia devraient être cotées chacune à 3 euros. L’actuel prix du marché de ces dernières est de 80 centimes d’euro (malgré la distribution des dividendes en 2015 et la proposition de l’augmenter de 50% en 2016). Dans le cas de la Banque Mare Nostrum (BMN), la différence se situe entre les 30 centimes que vaut actuellement l’action rapporté au seuil de 1 euro. Les volontés de privatisations de l’UE, du PP et des équipes dirigeantes actuelles commencent à ne pas faire sens économiquement et elles pourraient terminer par représenter de graves pertes fiscales pour l’Etat. Une stratégie de développement d’un secteur bancaire public à partir de Bankia et de BMN est fondamentale, seul un gouvernement de gauche peut le réaliser.

3° La crise fiscale de l’Etat des autonomies et le déficit public

Après l’annonce par le FMI d’une nouvelle baisse dans les prévisions de croissance de l’économie espagnole (2,6% du PIB pour 2016 et 2,3% pour 2017), la Commission européenne a exigé des coupes budgétaires immédiates à hauteur de 2 milliards d’euros (0,2% du PIB) ainsi que le gel du budget des Communautés autonomes afin de négocier l’extension pendant une année, jusqu’en 2017, l’ajustement fiscal fixé à 3% du PIB.

La réduction de deux points du PIB en matière de déficit fiscal (des 5,2% initiaux, arrondis à 5% par Montoro), suppose des coupes de 24 milliards d’euros dans le budget public central. Sur ces derniers, selon le syndicat des techniciens du ministère des finances (GESTHA), 9 milliards proviennent de la perte de recettes fiscales en raison de la dernière réforme fiscale du PP. De son côté, la Sécurité sociale, malgré le fait que 60% des 70 milliards du fonds de réserve des pensions ont été utilisés, a atteint un déficit de -1,3%. Car une autre «réalité» est que le gouvernement Rajoy a seulement réduit le déficit fiscal de 0,3% en 2015.

Les Communautés autonomes ont dépassé de 1% le déficit fixé à 0,7% pour 2015. La Loi du financement des Communautés autonomes (LOFCA) est simplement dans l’incapacité de soutenir le budget social nécessaire pour éviter l’effondrement de l’Etat providence en Catalogne (-2,7% du PIB), en Estrémadure (-2,4%), en Murcie (-2,52%), au Pays valencien (-2,51%) et en Aragon (-2,13%). La rencontre du Conseil de politique budget et financière qui s’est tenue vendredi 15 avril 2016 a permis au ministre des Finances en fonction d’annoncer le gel du budget comme condition pour négocier avec l’UE un délai d’un an pour l’ajustement. Mais, pour la majorité des Communautés autonomes, la situation est tout simplement «insurmontable», ainsi qu’a répondu Oriol Junqueras [vice-président de la Generalitat de Catalogne, dirigeant d’ERC]. Ou, ainsi que l’a observé le représentant du Pays valencien, une réforme immédiate du système de financement des Communautés autonomes est nécessaire. Une reforme à laquelle ne peut s’engager aucun gouvernement en fonction [ce terme désigne un gouvernement en activité dans l’attente de la formation d’un nouveau gouvernement]. Plus créative, l’Andalousie a suggéré que, à l’instar du sauvetage bancaire, le budget social ne soit pas compté dans le calcul du déficit.

Il reste à conclure une évidence: la croissance économique espagnole tant vantée, outre des facteurs exogènes bien connus (intérêts négatifs de la BCE, chute des prix des hydrocarbures…), est due à l’augmentation de ce 1% du PIB du budget public. Sans ce dernier, la croissance du PIB serait restée autour de 1-1,3% du PIB, c’est-à-dire dans le rang inférieur de la croissance des Etats membres de l’UE.

Sans une augmentation substantielle du budget public, une réforme fiscale progressive et un changement radical du système de financement des Communautés autonomes (qui, en grande part, est celui de l’Etat providence) il est impossible d’échapper aux forces de gravité cycliques de la Grande récession, des forces qui nous attirent inexorablement, par le biais de l’austérité pro-cyclique, en direction du trou noir d’une nouvelle récession, avant même d’avoir retrouvé les niveaux de 2007 et de 2010. Un gouvernement de gauche est aussi pour cette raison une condition nécessaire, mais pas suffisante.

du 26 juin

26 juin: quelles conditions rendent possible un gouvernement de gauche?

L’élément fondamental, dans les deux mois qui restent avant les élections du 26 juin, réside dans une remobilisation sociale et électorale des gauches. Celle-ci est nécessaire – et rien n’indique qu’elle soit impossible – sur plusieurs fronts.

Sur le front social. Avec la résistance sociale contre les licenciements pour motifs économiques (ERE), contre la fermeture d’entreprises, par la réactivation de la négociation collective ainsi que par la remunicipalisation des services publics. Suite au point d’inflexion qu’a représenté la réadmission des travailleurs de Coca-Cola de Fuenlabrada (Madrid), la signature de la Première convention du métal à l’échelle de l’Etat, des grèves du métro de Barcelone et des autobus de Saragosse, ainsi que des mobilisations contre la fermeture d’Arcelor à Zumárraga, les syndicats de classe doivent traduire dans la réalité les orientations discutées lors du 42e Congrès de l’UGT, lors de la réunion des militants des CCOO ainsi que lors du Congrès extraordinaire de la CGT. La grève des 13 et 14 avril contre la LOMCE (Loi organique pour l’amélioration de la qualité éducative) appelée par le Syndicat des étudiants et d’autres organisations d’enseignants a été bien suivie dans l’enseignement secondaire et les Universités comme à la Complutense (Madrid), en Andalousie, dans les Asturies et en Galice.

Sur le front de l’organisation politique des gauches. Les élections du 20 décembre ont permis la réalisation d’un premier processus de convergence des Marées galiciennes, En Comú et Compromís avec Podemos. L’interdiction de former un réseau de groupes parlementaires qui reflètent la pluralité nationale au sein du Congrès des députés, le bilan des partis qui occupent une place centrale dans les municipalités du changement [Madrid, Barcelone, Saragosse, etc.] ainsi que les crises organisationnelles au sein de Podemos et d’Izquierda Unida posent à nouveau la nécessité d’un saut en avant organisationnel des gauches. Une politique d’unité d’action dans la différence, qui permette une rentabilité maximale des suffrages des gauches. Ces processus de restructuration sont déjà ouverts en Galice et en Catalogne. La configuration de nouvelles convergences dans le reste du royaume devrait être possible. L’incorporation d’Izquierda Unida-Unidad popular dans ce processus catapulterait, en toute probabilité, la gauche des communautés autonomes favorable au droit à l’autodétermination en deuxième force recevant le plus grand nombre de suffrages [devant le PSOE], largement au-dessus de 20%, ce qui permettrait une alliance avec les forces souverainistes périphériques, en particulier avec celles orientées à gauche.

Sur le front de la préparation d’une coalition de gauche avec le PSOE. Un changement à gauche le 26 juin requiert un plus grand nombre de suffrages des listes de convergence des gauches des Communautés autonomes ainsi qu’une réorientation significative d’un PSOE, dont le potentiel d’attraction électoral a fait l’objet d’une nouvelle et visible diminution en raison de sa mise en scène idiote de son pacte de centre droit avec Ciudadanos. Il est inutile de mentionner que la pression des CCOO et de l’UGT, ainsi que celle des mouvements sociaux, est indispensable. Tout aussi indispensable est la configuration d’une aile gauche sociale à même de dépasser les votes des barons locaux et d’ouvrir de possibles changements d’alliances dans des Communautés clés comme l’Andalousie vers des formules de gouvernement «à la valencienne».

Sur le front du programme. Les événements des derniers jours ont fait à nouveau la démonstration de la nécessité urgente d’une réforme fiscale progressive, indispensable non seulement pour soutenir les mesures d’urgence sociale, mais aussi pour bloquer et renverser les mécanismes pervers de rapine fiscale et de pillage budgétaire des oligarchies espagnoles patriotiques. Le GETSHA a dénoncé, avec raison, les propositions du programme PSOE-Ciudadanos en ce domaine. C’est à partir de cette priorité programmatique que pourra être abordé sur des bases solides le changement de modèle de financement de l’Etat providence, dont le budget social est transféré aux Communautés autonomes, ainsi que de viser à la soutenabilité de la Sécurité sociale. Rien ne serait plus révélateur du caractère de classe des programmes, articulé avec le démantèlement des contre-réformes du droit du travail de Rajoy et de Zapatero ainsi que le «blindage» du droit à la négociation collective, que les propositions de réforme fiscale et de la sécurité sociale. C’est seulement sur cette base que sera possible une négociation ferme avec l’UE afin de renverser les politiques d’austérité.

Le 14 avril dans la Barcelone souverainiste d’Ada Colau, capitale républicaine d’Espagne

A ce stade, quiconque s’imagine qu’un gouvernement de gauche probable dans l’actuelle conjoncture espagnole et européenne serait facile. Qu’il pourrait développer les politiques urgentes que nous venons de résumer brièvement, sans nécessité de modifier drastiquement le statu quo actuel, s’illusionne. Un des déterminants capitaux du statu quo, ainsi que cela a déjà été dit, est celui des rapports de forces politiques à l’échelle européenne: la capitulation tragique du gouvernement grec de Tsipras en juillet dernier est une leçon qu’aucune force européenne de gauche qui accède au gouvernement de n’importe quel Etat membre de l’UE ne peut se permettre d’ignorer ou de dissimuler, encore moins de le prendre à la légère.

Un autre déterminant réside dans ce qui est appelé la «crise territoriale» d’un Royaume d’Espagne plus plurinational que jamais. Cette crise frappe actuellement les différentes «forces politiques du changement» (peu importe ce que ce terme signifie) d’un dilemme qui n’a rien de facile. La seule possibilité de résoudre démocratiquement cette crise passe à court terme par la reconnaissance du droit à l’autodétermination d’une Catalogne massivement et en permanence mobilisée en faveur de celui-ci: c’est la reconnaissance claire et sans équivoque de ce droit qui a permis à ce que gagne brillamment En Comú Podem les élections du 20 décembre dernier en Catalogne (et qui a permis la récolte des résultats excellents au Pays basque, en Navarre, en Galice, au Pays valencien et aux Baléares, endroits où les listes de convergence ont largement dépassé le PSOE).

Mais l’Espagne n’est pas le Royaume-Uni: pour des raisons exposées à de nombreuses reprises sur ce site [SinPermiso, voir la traduction ici], la reconnaissance de ce droit est non seulement incompatible avec la Deuxième Restauration bourbonienne, dont le péché de naissance a précisément été la négation du droit à l’autodétermination de tous les peuples d’Espagne, mais parce que l’exercice possible de ce droit par un référendum semblable à celui qui s’est tenu en Ecosse en 2014 placerait la continuité de la monarchie de 1978 immédiatement en danger. Imaginons: dans le cadre d’un débat démocratique possible sur l’indépendance de la Catalogne, une question importante, pour le OUI ou pour le NON des Catalans, serait de savoir si l’Espagne entre ou non dans un débat constituant de rupture du «cadenas de 1978» et placerait à l’horizon une République fédérale.

La célébration, pour cette raison, par le haut du 85e anniversaire de la IIe République espagnole par la municipalité de Barcelone le 14 avril dernier [ce même jour, en 1931, la République a été proclamée après la progression des forces républicaines et de gauche lors des élections municipales et la fuite du roi Alphonse XIII] a constitué bien plus qu’une anecdote. Elle a ajouté un jalon supplémentaire à une politique municipale qui – également, mais pas seulement symboliquement – a transformé en peu de temps la Barcelone souverainiste d’Ada Colau en capitale républicaine d’Espagne. Le moment est sans doute arrivé de dire que, dans le panorama politique des nouvelles gauches du changement où règne de manière préoccupante les approches tactiques – en particulier dans la Villa y Corte [Madrid] –, la charismatique maire de Barcelone et son équipe sont parmi le petit nombre de ceux qui ne vivent pas dangereusement du jour même ou, tout au plus, du lendemain, mais qui sont capables de penser et d’agir politiquement comme si demain avait un passé. (Article publié le 17 avril 2016 sur le site SinPermiso.info. Traduction A L’Encontre)

___

[1] Rodrigo Rato (né en 1944) a été plusieurs fois ministre dans des gouvernements du PP (économie et finances) avant d’être président du FMI entre 2004 et 2007. En 2009, il prend la tête de la banque Caja Madrid puis, en 2011, celle de Bankia. (Réd. A l’Encontre)

Soyez le premier à commenter